Режиссерская лаборатория «Классики — детям» в Камчатском театре драмы и комедии

(Петропавловск-Камчатский).

В Камчатском театре драмы и комедии (Петропавловск-Камчатский) состоялась первая в его истории режиссерская лаборатория, адресованная детской и подростковой аудитории, — «Классики — детям». Инициатива понятная и очень своевременная: в городе нет своего ТЮЗа, и создание детского репертуара, выстраивание связей с родителями, учителями и школами, театральными кружками и студиями становится важным направлением в работе главного театра Камчатки.

Первым был показан эскиз челябинского режиссера Александра Черепанова по «Русалочьим сказкам» А. Н. Толстого. Формально ориентированная на маленьких зрителей, эта работа оказалась настоящим (пусть и не до конца еще сложившимся) семейным спектаклем. Проза Алексея Толстого многослойна — под сказочной фабулой скрывается мрачная языческая основа, память о страшных ритуалах и нешуточные страсти, охватывающие души героев. Режиссеру удалось точно распределить те уровни, на которых спектакль будут воспринимать дети и их родители: с одной стороны, пусть страшные, но сказки с магическими заговорами, народными распевами, наивными театральными «чудесами», с другой — самые настоящие трагические притчи с любящими, страдающими, предающими и спасающими друг друга героями.

В чуть меньшей степени донести жанр трагической притчи до сознания современного зрителя удалось автору второго лабораторного эскиза — самарскому режиссеру Михаилу Лебедеву. Хотя маленькая трагедия А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и была воплощена им в подчеркнуто современном антураже рок-концерта (тут и обнаженный кирпичный задник сцены, и живая музыка, и микрофоны в руках персонажей), актерское существование (на удивление будничное и приземленное) очень мало этому антуражу соответствовало.

Третий эскиз лаборатории был поставлен еще одним режиссером из Самары — Артемом Устиновым. Рассказ Максима Горького «Карамора» — очень современно прозвучавшая история провокатора, бывшего революционера, ощутившего в какой-то момент сладость предательства, свободного нравственного падения и не нашедшего сил этому внутреннему процессу сопротивляться. Режиссер выстраивает историю героя как внутренний монолог. Все появляющиеся на сцене персонажи (пламенные революционеры, служаки-жандармы, такие же провокаторы, как главный герой) — лишь модели поведения, которые одну за другой примеряет герой, чтобы в финале все же остаться наедине с собой и ужаснуться собственной пустоте.

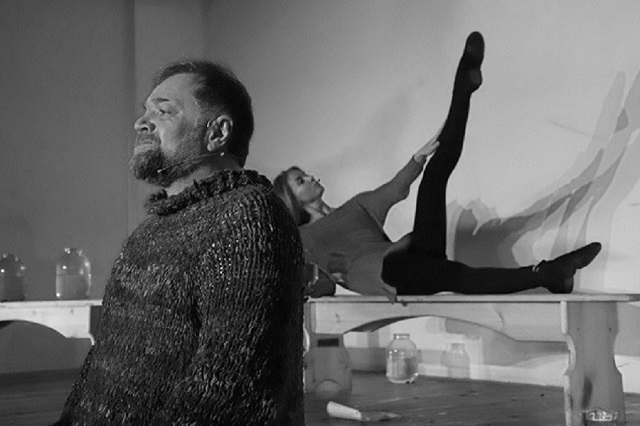

Заключительным эскизом лаборатории стала постановка «Детства Никиты» — еще одного произведения А. Н. Толстого. Московский режиссер Виктория Пучкова выбрала в качестве пространства залитую солнцем и выкрашенную в белый цвет репетиционную комнату театра. Ясный солнечный день как образ детских воспоминаний: в этой работе мы снова встречаем структуру потока сознания, но совершенно противоположного «Караморе» — максимально открытого миру, детского, светлого, полного ярких впечатлений от людей и событий стремительно проносящейся жизни.

Впрочем, программа лаборатории не ограничилась созданием эскизов спектаклей, их просмотром и профессиональным обсуждением. Очень важной составляющей стали обсуждения непрофессиональные, для их проведения из Москвы приехали Александра Никитина и Ольга Шевнина — специалисты по организации работы со зрителями, разработчики оригинальных педагогических методик и тренингов.

Пока режиссеры репетировали, москвички делились своим опытом с камчатскими педагогами, а в оставшиеся фестивальные дни каждый показ сопровождался подробным разбором эскиза с его непосредственной (каждый раз новой) возрастной аудиторией. Великая брянцевская идея «процесса творчества как процесса воспитания» оказалась воплощена на этой лаборатории как нельзя более наглядно.

Комментарии (0)