«О любви». А. П. Чехов.

Нижнетагильский драматический театр на фестивале «Ирбитские подмостки».

Режиссер-постановщик Андрей Гончаров, художник-постановщик Константин Соловьeв.

В Нижнетагильском драматическом театре петербургский режиссер Андрей Гончаров поставил спектакль по маленькому рассказу Чехова «О любви» и свел всех — актеров, зрителей, критиков — с ума. Автор этих строк посмотрела премьеру на фестивале «Ирбитские подмостки» и, пребывая в состоянии радостного безумия, увидела, как зрители подходят к директору фестиваля (она же директор Ирбитского драматического театра) и гневно сообщают, что после такого сумасшедшего спектакля в театр они больше не придут никогда. Другие же зрители, в немалом количестве, впервые остались, несмотря на то что транспорт в Ирбите заканчивает ходить рано, на позднее обсуждение. Где, в свою очередь, критики разрывались между высокой оценкой качества самой ткани спектакля — удивительным, глаз не оторвешь, способом существования актеров, ансамблем, остроумием режиссерских ходов — и недоумением по поводу смыслов, по поводу сакраментальных вопросов «зачем?» и «что значит?». А актеры захлебывались рассказами, как им было интересно работать, как сами вначале ничего не понимали, а потом, бросив эти попытки, отдались потоку режиссерской энергии и получили удовольствие по полной. Да это видно было и на спектакле.

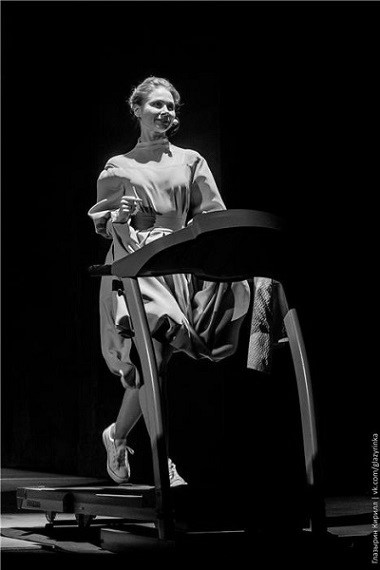

Молодая, привлекательная, с пышной дымкой волос женщина (Татьяна Исаева) сидит в светлом одеянии на авансцене и с задумчивым взглядом смотрит в никуда. Но это продолжается совсем недолго. Комары. В шею, в руку, вот сел на лоб… и задумчивость окончательно уступает место крайней сосредоточенности на отношениях с комарами. Вполне чеховская картинка. Но затем актриса быстро встает и непринужденно переходит на стоящую неподалеку беговую фитнес-дорожку. Включает счетчик и начинает тренироваться. Потом, ближе к середине спектакля, рядом с дорожкой оказывается и фитнес-велосипед, на котором она быстро крутит педали, по-женски чуть сжимая коленки внутрь, а на дорожке рядом легко бегает Алехин (Юрий Сысоев) — протагонист рассказа, от имени которого он у Чехова, в основном, и ведется. Точнее, все маленькое произведение состоит из рассказа Алехина за завтраком двум приятелям — Буркину (Дмитрий Кибаров) и Иван Иванычу (Юрий Яценко) — истории любви к Анне Алексеевне, молодой жене его старшего товарища Лугановича (Игорь Булыгин). Поводом к разговору стало появление повара, неказистого пьяницы, которого непонятно за что, как заметил товарищам Алехин, страстно любит дворовая девка красавица Пелагея. В рассказе — об этой любовной паре лишь небольшой абзац в самом начале, в спектакле — они почти не сходят со сцены.

Маленький лохматый повар Никанор (Егор Спиридонов) малоподвижен, он неотрывно смотрит снизу вверх, с неописуемой пьяно-благостной полу-улыбкой, стараясь все время приблизиться, прижаться, коснуться, тронуть, на высоченную топ-модель с косой до пят Пелагею (Таиса Краева). Та же, напротив, постоянно меняется, представляя целую галерею российских женских образов — от застенчиво-смущенной красной девицы или вдруг гордой, чуть ли не символической фигуры России до отвязной, сбрасывающей неожиданно скромную длинную юбку и остающейся в черных чулках на резинках шлягерной поп-дивы. Эти телесные метаморфозы никак не затрагивают ни неизменно строгого выражения ее лица, ни дислокации по отношению к ней любимого повара.

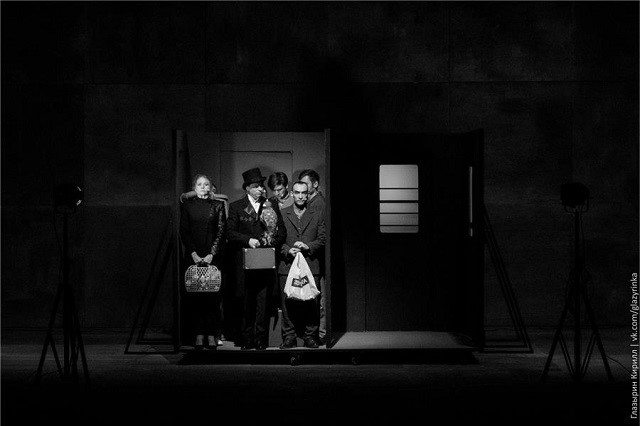

Не менее интересна — хотя и более скромна в смысле внешних проявлений — другая парочка. Буркину и Иван Иванычу тоже перепадает в спектакле, в отличие от рассказа, текст «от автора». Вот они вдвоем неторопливо шагают в гости к Алехину и говорят немногословно о природе, погоде или что-то о героях рассказа. Вот завтракают с Алехиным, вот парятся с ним в бане или спокойно разглядывают красоток, которые (поскольку «заговорили о любви») вываливаются в ярких купальниках на сцену. И надо видеть — отдельный спектакль! — как живут лица этих приятных и как будто не очень значительных людей, ловить их сосредоточенно устремленный вдаль взгляд, чувствовать, как с удовлетворенным выражением взаимопонимания они смотрят друг на друга или едва уловимо удивленно вскидывают бровь, когда Алехин вдруг ни с того ни с сего начинает петь про Магадан.

Этого «ни с того ни с сего» в спектакле предостаточно. Потому и пространство сцены преимущественно пустое, ведь пустота чревата многообразием возможностей (художник-постановщик Константин Соловьев). Можно поставить в центр сцены стол, где будут завтракать у Алехина или обедать у Лугановичей. А можно быстро соорудить круглое, завешанное простынями банное пространство, где приятели будут расслабленно попивать пиво, — правда, каждый раз при священных словах «Россия», «русские», «русский», даже случайно возникающих в разговоре, вскакивать и стоя выдерживать значительную паузу. Можно освободить место для дефиле купальников или сцены для эстрадного исполнения известных российских и западных шлягеров (то преобразившейся Пелагеей, то одной из дефилирующих див). А можно, прервав неторопливый разговор шагающих приятелей о русском поле, на огромном, на весь задник, экране показать вдруг яркое футбольное поле, да еще в момент пика игры. Да еще дождаться момента, когда бьют пенальти, и динамика тел игроков, рев болельщиков, крупные планы безумных от счастья лиц забивших гол футболистов обрушат на зрителей (и в зале, и на собравшихся у экрана на сцене) энергию непередаваемой мощи.

Футбольный эпизод происходит в начале, в одной из первых сцен спектакля, когда рассказ о стержневой истории собственно даже не начался. Поэтому зритель честно предупрежден, в парадигме какой театральной идеи будет развертываться действие. При этом нельзя не заметить достаточно легкой, тонкой, незлой иронии, с которой показываются образы трепетной Анны Алексеевны и ее всегда довольного самим собой, своим обедом и женой супруга, их чрезмерно сладкие отношения, и волнения встреч Алехина с Анной Алексеевной, и умильное баюканье им ее детей, когда чеховские слова поются на мотив «Спят усталые игрушки»… Во всем этом угадывается вполне чеховское отношение к людям, к их слабостям, страстям, жизненным драмам. Особенно характерна последняя часть спектакля, когда история разделенной, но не случившейся любви (из-за обостренного чувства ответственности у обоих — ее устойчивая семья, его дружба с мужем, дети) обретает совсем иные, по-настоящему драматические интонации. И отчетливо вспоминается «Дама с собачкой». И одна из последних фраз героя в рассказе: «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе» — оказывается вполне уместной и в спектакле.

Но сама идея такого театра, конечно, представляет собой вызов зрительскому восприятию. Здесь предлагается «включить» другие его механизмы. Когда Анна Алексеевна в одной из финальных сцен, прощаясь с Алехиным навсегда, поскольку мужа переводят в другую губернию, страстно целует, да и совсем не по одному разу, всех имеющихся на сцене мужчин, — это не значит, что, как утверждала на обсуждении одна из критиков, на ней «пробы негде ставить». Как и многократное повторение одних и тех же чеховских слов то Алехиным, то Лугановичем, то Анной Алексеевной — не пустая режиссерская забава. Как и вообще постоянное блуждание по тексту рассказа — то забегание вперед, то возвращение, то кружение в бессмысленных, на привычный взгляд, повторах. И пластиковые пакеты из современных супермаркетов, и оттуда же бутылочки с водой, и вдруг прорезавшийся мобильник главного героя, и чипсы Lays, и медийные крупные планы персонажей на заднике во время действия — все, на самом деле, здесь идет в копилку. Настроения, атмосфера, калейдоскоп образов, времен, ассоциаций. В этом театре литературу «читают» не менее внимательно, но как бы по касательной к привычным способам театрального пересказа. Здесь стремятся не столько воссоздать «природу чувств» автора, сколько показать эффект его произведения сегодня, ту энергию, которую способно оно породить у современника сейчас. Лиотар называл эту идею «энергетическим театром»: и в самом деле, когда на спектакле получается выпрыгнуть из привычной колеи поисков глубинных смыслов и отдаться радости кипящей эстетической поверхности спектакля, насладиться его точно просчитанной ритмической партитурой и включить прежде всего эмоционально-ассоциативную память, — степень энергийности, витальности, «воли к жизни», разливающейся по всему телу, весьма ощутима. Аплодируя в финале, так и хочется кричать: «Браво! Гооооол!»

Комментарии (0)