«Зойкина квартира». М. Булгаков.

Драматический театр Балтийского флота им. Вс. Вишневского.

Режиссер Михаил Смирнов, художник Валерий Полуновский.

Когда едешь из центра Петербурга в Кронштадт на спектакль, ожидаешь чего-то оглушительно нестоличного. Смотришь в афишу — «Зойкина квартира», и думаешь: неужели опять в костюмах 20-х годов будут разыгрывать «квартирный вопрос»? Или же, напротив, используют текст как повод к своей истории? В итоге увидел и то, и другое. Валерий Полуновский действительно создал большую часть костюмов в бытовом стиле: советские серо-зеленые рубашки — для управдома, Гуся-Ремонтного и службистов, фраки и сорочки — для графа и Аметистова, красивые платья — для всех дам. Актеры хоть и не играют в психологический театр, но органику существования черпают из платьев и сорочек.

Кажется, что подробно разворачивающаяся история о том, как Зойка с кузеном пытаются обмануть государство, а незаконные мигранты-китайцы промышляют опиумом, сейчас не очень уместна. Чем в 2019 году может привлечь этот текст Булгакова? К середине спектакля, правда, становится ясно, что пьеса не очень устарела — зритель реагирует и на текст, и на сюжет. Смесь интеллектуального юмора со скабрезностями от псевдоаристократа Аметистова — идеальное сочетание. Актеры играют маски, почти шаржи, демонстрируя недостатки героев. Зал смеется и над перевиранием китайцами русских слов, и над фразочками Аметистова, а сама история использования квартиры «под ателье» считывается едва ли не как злободневная. Вроде бы, все сюжетные линии воспроизведены, и нам, как и было у Булгакова, никого особенно не жаль — прохиндеи, хоть и обаятельные, получают свое от службистов, Гусь умирает и тоже не вызывает желания посочувствовать.

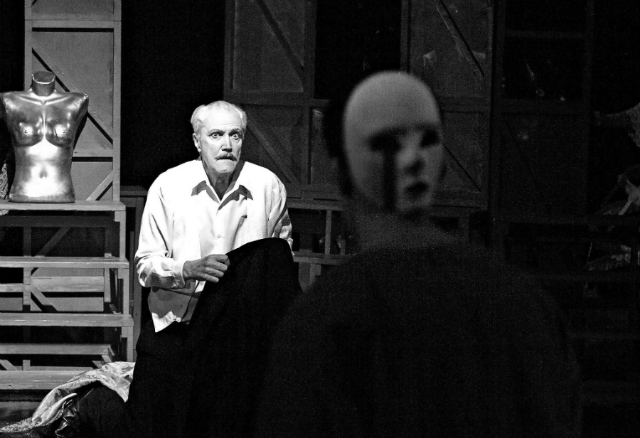

Однако Михаила Смирнова булгаковский сюжет интересует во вторую очередь. История будто бы играется сама по себе, без особого акцентирования на психологических деталях и образах. Начинается с того, что граф Обольянинов в белой сорочке и старомодном фраке садится на стул спиной к зрительному залу и долго смотрит в глубину сцены, куда проектор уже вывел его лицо в черно-белом варианте. Алексей Милков на видео напоминает Федора Шаляпина со старых фотокарточек. Такая аналогия позднее поддерживается еще и музыкально: отрывки из «Бориса Годунова» Мусоргского, где Шаляпин пел несколько партий, возникают в спектакле в противовес более современным композициям. Обольянинов, мечтающий о том, чтобы вернуть прошлую жизнь, никак не может смириться с засильем иной, не классической музыки, которая так и льется из всех щелей в этой странной реальности.

А реальность эта, несмотря на аутентичные костюмы, принципиально разомкнута в своих отношениях с временем. Декорации — несколько красных лестниц в три ступени, которые заканчиваются прозрачными ширмами, — оборачиваются то узким лабиринтом стен, то эстрадой для выступления, то шкафом, в который прячется испуганный китаец. Тут же висят красные картонные цифры 1925 — время действия пьесы, сцепленные серп с молотом, а рядом стоит картонная башня Кремля, из которой выглядывает камера. Кажется, что это что-то из театральной реальности 1920-х, и даже черно-белые видеопроекции были тогда в ходу… Но когда актеры начинают исполнять песню «Агаты Кристи» «Опиум для никого», хоть и стилизованную под что-то «вертинское», вдруг понимаешь, что в этой квартире от Модеста Мусоргского до Глеба Самойлова один шаг. А дальше Земфира, «СБПЧ Оркестр», Zaz — тоже стилизованный музыкальный винегрет, который, правда, вызывает вопрос: почему именно эти исполнители? Если Zaz и ее «Je veux» объясняется темой мечты о Париже, то найти объяснения Земфире или «СБПЧ Оркестру» выходит едва ли.

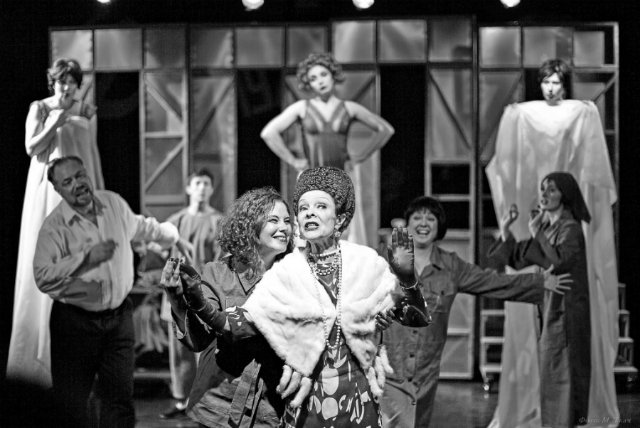

Апогеем музыкального пиршества становится длинный эпизод в финале первого акта — когда Гусь приходит в «ателье», и ему устраивают театрализованный концерт. Аметистов Бориса Хасанова здесь — идеальный конферансье. Он на ходу сочиняет историю о Париже, которого на самом деле нет. Это одновременно упоение городом и тоска по его недостижимости. Три красотки выступают в геометризованных (привет авангарду), но стилизованных под фольклор (особенно на этом настаивают кокошники) платьях. Это своеобразное разрушение целостного мира, остатки того, что когда-то называлось русской культурой.

Помимо Гуся, который внимательно наблюдает за концертом, здесь есть и еще один зритель — граф Обольянинов. Пока местная шишка наслаждается красотой девиц, кажется, что песни про несуществующий Париж прежде всего поются для графа. Он, так мечтающий вырваться из быта советской реальности, осознает, что вырываться некуда, такой разрушенный мир постмодерна везде — хоть в Париже, хоть в Москве. В финале акта звучит текст «Рождества» группы СБПЧ: «Милый друг, ничего не бойся…» А как не бояться? Мира-то уже нет. Второе действие начинается в то время, как зрители рассаживаются после антракта, — из-за кулис кто-то громко поет непристойные частушки, опуская самые острые словца. Целостный русский мир в этих частушках еще пытается зацепиться за существование, но, конечно, ничего не выходит. Два китайца — Ган-Дза-Лин (Владимир Филиппов) и Херувим (Ильдар Юсупов) — борются друг с другом за любовь Манюшки в стиле кунг-фу, а та им в ответ лишь напевает строчки из Земфиры: «Денег ноль, секса ноль…» Зоя (Гульназ Насырова) играет даму хоть и хваткую, но чересчур влюбленную в своего романтичного графа. Она и внезапный приезд брата не заметила, потому что занималась любовью с Обольяниновым (пусть у него тоже «денег ноль»). Борис Гусь (Александр Козлов) тоже в эмоциях несдержан: когда Алла спела ему «Хочешь?» Земфиры, он бросился ей в ноги, сразу превратившись из грозного властителя в несчастного любовника.

Все страсти в спектакле постепенно набирают обороты, бытовые частные истории приобретают трагический размах, причем исполняются с открытыми отсылками к разным театральным формам. Херувим убивает Гуся, предварительно надев маску, похожую на те, что используются в китайской опере, а сам Борис Семенович облачается в царские золотые одеяния и тоскует на полу публичного дома, будто бы герой старинного оперного спектакля. «Нельзя молиться за царя ирода», — звучит фоном отрывок арии Юродивого, и мы понимаем, что в режиссерской интерпретации Борис Гусь стал Борисом Годуновым. В опере царь умирает сам, здесь персонажа безжалостно убивают, но суть в том, что в обоих случаях это рок, судьба расправляется с ним.

За всем этим калейдоскопом театральных форм, эстрадных номеров немного со стороны наблюдает Обольянинов. Это он должен бы петь партии из классических опер, а ему достается только роль концертмейстера в Зойкино-Аметистовском кабаре. Он уже успел выпить водки, прихлебывая ее мелкими глотками, в попытке забыться и не видеть этого кошмара. Для него здесь нет никакого выхода, и когда приходит товарищ Пеструхин, Обольянинов, не сопротивляясь, соглашается на любое наказание. Мир, где Мусоргского играют вперемешку с Земфирой, совсем не для графа, он не способен выдержать такого смешения, для него это разрушение культуры. Он не хочет и не может это терпеть. Согласен ли с персонажем режиссер? Кажется, что все-таки нет. В финале вновь возникает текст «Рождества» СБПЧ, актеры растворяются в темноте, и только этот текст остается звучать. Жизнь коротка, а искусство вечно. И пусть будет так.

Абсолют бездарный мнимый факт театрального антидейства (беготни актёров в ничего не значащей выгородке — постоянно хлопающей складной лестницы). Нагромождение пошлости, искажения булгаковского текста добавляется вкраплениями чужеродного материала в виде вокализа юродивого из «Бориса Годунова» и проч.Режиссёр провоцирует интерес юных зрителей показом полового акта у портала сцены… В ходе мнимого действа спектакля не проявляется смысл, назначения лоскутности плохо выстроенных мизансцен. Удивляет дурновкусие руководства театра, допустившего на сцену театра Балтийского флота бездарность, моральную пошлость. О роли искусства в эстетическом воспитании Армии, Флота в Кронштадте забыли.

Замечательная идеологическая оценка в духе Нового Времени.Постмодернизм нервно курит в сторонке.