Переписка из двух Домов актера

В день 85-летия Сергея Юрского, 16 марта, вечера его памяти прошли одновременно в Петербурге и Москве. На Невском был Александр Ласкин, на Арбате оказалась Марина Дмитревская. Они обменялись письмами…

16 марта. Из Петербурга в Москву.

Александр Ласкин — Марине Дмитревской

Дорогая Марина!

Помнится, год назад ты написала, что после ухода Сергея Юрьевича поднялась прямо-таки волна в интернете. Все спешили высказаться. Так бывает во время поминок. Казалось, пока мы говорим, перебивая друг друга, что-то еще можно изменить.

На вечере в Санкт-Петербургском Доме актера.

Фото — Юлия Кудряшова.

Кроме того, возникли неожиданные инициативы. Наша приятельница Таня Жаковская, живущая в далеком шотландском Гирване, создала сайт памяти Юрского, этакий интернет-мемориал. Сейчас этот сайт стал, по сути, хранилищем всего, что связано с «нашим всем», — тут и записи его ролей, и его тексты, и критика на его спектакли.

На меня, как и на всех, смерть Юрского подействовала сокрушительно. Для полноты картины, наверное, надо об этом сказать. В позапрошлом году я ездил по приглашению уже упомянутой Тани Жаковской в Шотландию и, вернувшись, решил написать травелог об этом и о других своих путешествиях. Больше полугода я над ним работал, но после 8 февраля мой текст резко свернул в сторону — я стал вспоминать о своих пересечениях с любимым актером. Их было не так много, но все они для меня необычайно важны… Так книга «Белые вороны, черные овцы» (в сентябре она выйдет в московском «НЛО») наравне с пространственным обрела временное измерение — путешествуя в разные стороны, я все больше углублялся в прошлое… Кстати, почему «черные овцы»? Потому что в Шотландии так называют белых ворон. В этом тексте много «белых ворон/черных овец», но Юрский, безусловно, занимает первое место.

Все это время я думал о том, почему Юрскому принадлежит особое положение в нашей культуре — и в нашей памяти. Как видно, дело в «эффекте» Чацкого. Эту роль он сыграл так, что едва ли не каждый зритель ощутил его героя «своим», внутренне близким. Юрский и в других работах оставался вроде как нашим двойником. И это при том, что ни ты, ни я — не Мольер, не Фарятьев, не Остап Бендер, но, согласись, «четвертая стена», отделяющая его от зрителей, всякий раз куда-то исчезала.

К тому же, Юрский был человеком «общей судьбы». Не потому, что тебя или меня выгоняли из Ленинграда, что ты или я были личными недругами Григория Романова, но потому, что что-то подобное с кем-то из нас (или наших знакомых) вполне могло случиться… Как ты помнишь, Товстоногов говорил, что «концепция спектакля лежит в зрительном зале» (цитирую по памяти). Так вот Юрский эту фразу реализовал буквально, обращаясь к нашему подсознанию, говоря о наших страхах и тревогах.

Читает Федор Климов.

Фото — Владимир Желтов.

Вот такие мои беглые предварительные размышления между обедом и переодеванием в уличную одежду. После питерского вечера памяти Юрского надеюсь написать тебе еще.

16 марта. Из Москвы в Петербург.

Марина Дмитревская — Александру Ласкину.

Саша, привет!

Последние дни, так или иначе, мысленно отвечаешь на вопрос (и не только себе, а на вопрос более младших людей) — «И что было в Юрском такое особенное?» (это спрашивают также звонящие СМИ). И понимаешь, что с Юрским связаны какие-то опорные впечатления и знания об искусстве. (Это кроме того, что наша жизнь проходила в его присутствии — в принципе.)

Чацкий — да, конечно, а для меня еще потому, что с его обморока начался в моей жизни (в седьмом классе) драматический театр. Параллельно приходит мысль, что Юрского не стало потому, что кончился тот театр, в котором он жил, а поскольку он жил исключительно театром, второй реальностью, искусством, ему стало негде жить…

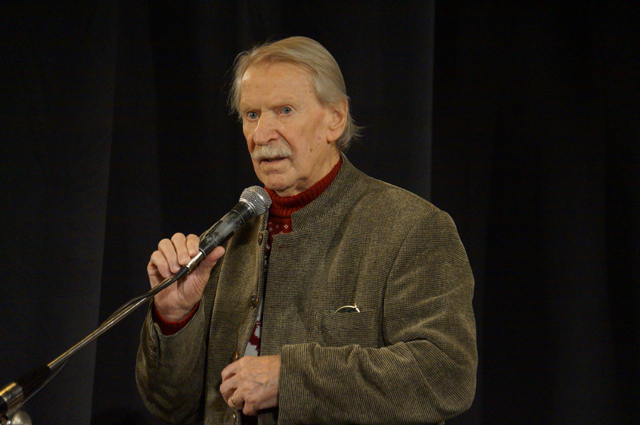

На вечере в Московском Доме актера.

Фото — М. Дмитревская.

О второй реальности именно он сформулировал когда-то самое важное для меня в одном фрагменте книжки «Кто держит паузу», рассказывая, как они с Шарко много раз читали с эстрады польский рассказ о прогулке, кажется, в Лазенках — и возникала зрительская иллюзия присутствия этого парка, а однажды концерт происходил в Александровском парке Петергофа — и реальность природы погасила всю красоту мира, создаваемого воображением. Несовместимость реальностей была явлена.

Так же, как была ему явлена другая несовместимость: я помню его лично мне рассказанный случай о том, как однажды он решил читать в храме — и голос оставил его, и он понял несходимость светского (даже если это духовная поэзия) и сакрального.

А его проповедь о Марфе и Марии в приходе деревни Заостровье Архангельской области помогает мне часто практически, меня укрепляет мысль Юрского о том, что в одно время каждый из нас может быть Марфой, а в другое — Марией, и не должно тут быть жесткого разделения. Это спасает от отчаяния в долгие периоды моего производственно-журнального «марфинизма», лишающего возможности быть «Марией».

Думать о Юрском хочется для подтверждения обязательной сюжетности жизни каждого художественного человека. Мизансцена — Юрский на похоронах Товстоногова, в ложе БДТ, обхватив голову руками и глядя, как короля хоронят в декорациях его убитого спектакля «Мольер», как горят шандалы в пространстве его загубленного театра, — это, знаешь, из сильнейших впечатлений жизни в плане той самой сюжетности.

Стулья, Виктор Шендерович и рисунок Ирины Литманович.

Фото — М. Дмитревская.

Я сейчас приехала в Москву в жюри «Золотой Маски». Юрский при этом навсегда остался связан с Ленинградом. Отправляясь в эту минуту в Дом актера на вечер его памяти, даже как-то волнуюсь — каков же будет московский вечер…

Перепишемся.

17 марта. Из Петербурга в Москву.

Александр Ласкин — Марине Дмитревской

Ну вот, Марина, вернулся домой. Отчитываюсь.

Кажется, ты знаешь, что в последних классах школы я был принят в члены тайного (мы никому об этом не рассказывали) «общества юрскистов», которое создала моя тогдашняя приятельница Катя Эткинд. Так вот сегодняшний зал Дома актера представлял собой куда более полный состав «общества юрскистов». А ведь на дворе коронавирус! Нет, все пришли, при встрече здоровались за руки и даже целовались (как иначе, если такой день!). Еще ничего не началось, а я уже обменялся впечатлениями с несколькими «юрскистами»: Марина Любимова из Публичной библиотеки рассказала о банкете в честь премьеры пьесы П. Когоута в МХТ — эту пьесу перевел ее муж, В. Савицкий, а Юрский играл в ней главную роль. Но больше всего меня поразил Лев Исаевич Сидоровский — оказывается, он играл в массовке того самого «Ревизора» на сцене Университетского театра, в котором поочередно блистали И. Горбачев и Юрский.

Нелли Бродская и Лиана Жвания.

Фото — Юлия Кудряшова.

После обмена воспоминаниями в фойе начался собственно вечер. Его организовала, придумала и вела Нелли Бродская. Как я понял, ей хотелось, чтобы Юрский был не только темой этого вечера, но его основным участником. Записей Сергея Юрьевича в разных ролях и в жизни было очень много. Конечно, членов расширенного «общества юрскистов» этим не удивишь, мы сто раз видели эти пленки, но и тут были неожиданности. Например, тогда, когда Юрский рассказывает с экрана о Михаиле Чехове и говорит, что актер должен быть одновременно и со своим героем, и со зрителем (а ведь именно об этом я писал тебе в первом письме!). Или еще более удивительная запись: в Пушкинском Доме Юрскому показывают подлинные рукописи Пушкина. Папка открывается, он видит черновики «Онегина» и осеняет себя крестом. Так положено делать перед открытым гробом. В каком-то смысле эти рукописи и есть покойник, лежащий в папках, словно в гробу.

В перебивках между записями актеры (от Леонида Мозгового до Валерия Дегтяря) читали стихи Сергея Юрьевича. Были и воспоминания. Очень хорошо говорил Иван Иванович Краско. Он вспомнил Григория Романова, сказавшего, что «этому еврею нет места в Ленинграде», и Наталью Тенякову, которая в эти дни пошла в загс и взяла фамилию Юрская… От себя могу добавить, что точно так поступила и Зинаида Райх (возможно, Тенякова об этом знала) — когда началась травля мужа, она превратилась в Мейерхольд-Райх.

Хорошо говорила и Ирина Тайманова, известная телевизионщица и сестра знаменитого шахматиста. Она сказала, что Юрский, начиная с Олега Савина в спектакле «В поисках радости», играл правдолюбцев. Это были и Чацкий, и Дион, и Мольер. Как же иначе он мог вести себя в жизни?

Выступали и уже упомянутый Л. Сидоровский, и Н. Якимчук, и А. Гориболь… Каждый говорил что-то любопытное, но все же цельный образ Юрского не складывался, распадался на отдельные сюжеты и реплики. Никто не задал главных вопросов, которые неизбежно должны возникнуть у того, кто решится всерьез осмыслить путь Сергея Юрьевича. Главное, о чем следовало бы спросить себя и других: почему лучшим его периодом осталось время жизни в Ленинграде? Что он обрел и потерял после переезда в Москву? Есть еще огромное количество проблем, связанных с его биографией и судьбой. Оставим их участникам новых вечеров памяти и научных конференций. А пока подведем итог сегодняшнего вечера, перефразировав слова героя Сергея Юрьевича: заседание «общества юрскистов» продолжается!

Выступает Иван Краско.

Фото — Владимир Желтов.

Я дописываю это письмо на следующее утро после вечера Юрского, когда стало ясно, что институты перешли на дистанционное обучение, спектакли и мероприятия отменяются… Тем приятнее вспомнить, что еще вчера мы говорили о Юрском, и в эти часы ничего более важного для нас не существовало…

17 марта. Из Москвы в Петербург.

Марина Дмитревская — Александру Ласкину

Саша, спасибо за описание вечера. Легко представила себе то, что испытывала бы, находясь в ленинградском зале, среди хорошо знакомого возрастного контингента, среди тех, для кого «Юрский» было кодом, кто любил его преданно и верно, — и аналогов этой ленинградской любви в Москве, конечно, нет. Да и вообще, кого сам-то Ленинград так любил? Да никого! Судя по фотографиям, молодежи у вас не было вовсе, как, впрочем, и в московском Доме актера на Арбате. Придя, я поняла, что нахожусь в сплошной «группе риска» по коронавирусу, являясь уже тоже, увы, ее полномочным представителем…

В Москве был совсем другой вечер — элегантный, построенный, сделанный, теплый, но не стоить путать это с лиризмом, ну, ты меня понимаешь… Юрский приехал в Москву мастером, он, кстати, никогда не любил сценического неряшества и был человеком формы — и Марина Брусникина срежиссировала композицию, точно выверенную, «по-юрски» сделанную, без длиннот, уложив все (и тьму выступавших) в 2.20. Когда уже на фуршете кто-то похвалил ее за «два с половиной часа», она ревниво подчеркнула: «2.20!» В этом было что-то сродни всегда безупречному сценическому хронометражу самого Юрского, точно отмеривавшего секунды звукам и минуты сценическим паузам… Форма, форма…

Выступает Александр Ширвиндт.

Фото — М. Дмитревская.

В первых же репликах вечера была явлена эта упорядоченность. Он, Юрский, ведь все подсчитал: сколько километров проезжал ежегодно, сколько спектаклей сыграл (7500), сколько зрителей видели его (7 миллионов), сколько часов провел на сцене… И хотя всем понятно, что Юрский «больше, чем сумма сыгранных им ролей» (Виктор Шендерович), — этот штрих лег в портрет, как и краткие сведения о родителях…

Черно-белый элегантный строй вечера, умело расчерченный краткими текстами самого Юрского (включая абзац из «Кто держит паузу» — и долгую паузу — памяти? — нескольких артистов, выходивших читать), был расчерчен и сценографически. Любимый предмет Юрского — черные сценические стулья — представительствовали наравне с людьми.

Композиция штрихами рисовала образ Юрского. Были прекрасные, точно подобранные фотографии (в этом смысле каждый выступающий оказывался меньше предмета своего описания), да и сами выступления на зависть отличались формой, сюжетностью, краткостью, не перерастая в вечер спонтанных воспоминаний. И не только у художественных ораторов (мы ж не сомневаемся во владении формой Михаила Левитина или Виктора Шендеровича, не исключая Елену Камбурову), но и у Леонида Робермана, продюсировавшего «Железный класс» (прошел 101 раз) и «Шагала» (прошел 101 раз). Тут тоже точность — Юрский говорил: «Леня, мы должны сыграть не меньше ста раз». Возникал Юрский чистой формы (когда однажды в зале Чайковского, как рассказал Левитин, возник бардак рассадки, и Юрский не смог прочесть первую главу «Онегина», он ушел, а вернувшись в упорядоченный зал, произнес: «Глава вторая»).

На вечере не было нашей домашней утепленности «юрскистов», никаких тайных обществ, тут выходил образ Юрского в бабочке, Юрского — капустного мэтра (Москва ведь знала его на своей территории в 60-е именно таким первачом в команде Александра Белинского — и с этого начал Александр Ширвиндт). Юрского, не дававшего обитателям ялтинского дома отдыха лениться, искать выпивку и ругать питание посредством плаката «Как я отказался от говноедства». «Мы перестали купаться, лежать на пляже, мы целыми днями делали капустник, потому что Юрский не мог жить без театра, он все вокруг себя превращал в театр, он был поэт театральной игры» (Михаил Швыдкой).

Выходил Юрский цирковой и философский. Видео было мало, но после фрагмента о высоте искусства цирка (фрагмент был самого Юрского) показали миниатюру Юрского/Жванецкого про тренера прыгунов на подкидной доске — и это был такой блеск клоунады!

Выступает старший внук, Георгий Лебедев, слева — Дарья Юрская и Алексей Юрский (младший внук).

Фото — М. Дмитревская.

Вообще было немало юмора, и это прекрасно — куда ж Юрский без юмора! Ширвиндт читал гомерически смешную новеллу о прогулке С. Ю. с «Шурой Ш.» по пекинскому Шелковому рынку. Но не забыли и о словах Натальи Теняковой: «В 1968-м у Юрского началась депрессия, и она не прошла до самого конца». Потому что (и это тоже говорил Ширвиндт) Юрский был гражданином, и «ни разу в жизни человек себе не изменил, ни разу не отказался от поступков», не погрешил против совести, чести. Вот тебе, Саша, и объяснение, почему «Юрский — наше все». Где теперь (фамилию!) тот, о ком можно так сказать… Да и где этот «тот», кроме Юрского, в нашей прошедшей жизни?..

«Семейность» проявилась, конечно. В зале были Наталья Тенякова, Дарья Юрская — на сцену с фрагментами «от деда» выходили внуки, Георгий и Алексей.

Михаил Левитин сказал что-то вроде: «Я хочу о нем догадаться, и я не могу догадаться». В день 85-летия Юрского люди делились догадками о нем.

И это пребудет с нами еще долго…

Уважаемые коллеги, спасибо за прекрасный отчет и глубокие размышления. Позвольте и мне вставить свои две копейки — поскольку, просидев с текстами нашего героя целый год, я, кажется, кое-что прояснила для себя в его истории..

Думаю, что ответ Марины на вопрос Саши «Главное, о чем следовало бы спросить себя и других: почему лучшим его периодом осталось время жизни в Ленинграде?» — содержится в тех словах Натальи Теняковой, которые процитировала Марина «В 1968-м у Юрского началась депрессия, и она не прошла до самого конца». Но тут есть деталь… Так получилось, что когда КГБ всерьез взялось за него, (а было это еще вегитарианское время — за несколько месяцев до ареста Марамзина — и самиздат, и тамиздат стоял на полках в каждом приличном доме), я, ни сном ни духом не зная о происходящем, притащила ему очередной номер «Вестника РСХД» — его тогда начали интересовать труды русских религиозных философов. Встретились на набережной Фонтанке — он выгуливал Дашу в коляске. И прежде, чем я успела раскрыть рот, он попросил меня не вынимать книгу из сумки и вытащил из Дашиной коляски пакет, упакованный и перевязанный как коробка конфет: это был предыдущий выпуск того же «Вестника». Он рассказал о том, что его таскали в КГБ и прибавил: «У меня такое ощущение, что они постоянно за мной следят. Разговариваешь с близким другом — а на следующий день они знают, о чем мы говорили. Я не знаю, откуда у них информация, кто стучит… И к тому же они сидят в первых рядах на всех моих концертах и спектаклях я выхожу на сцену, и вижу те же знакомые лица. Я не понимаю, зачем. Мне кажется, они добиваются того, чтобы я не смог больше выходить на сцену».

Перечитайте «Опасные связи» — после звонка Лапину, который так и не объяснил, откуда свалился запрет на его появление на ТВ, он пишет: «ВОТ ТУТ МНЕ СТАЛО ОЧЕНЬ СТРАШНО . Скучная, вялотекущая многолетняя операция по вдавливанию головы в плечи одного из граждан города Ленинграда была завершена.»

И потом, в прощальных стихах в альбом Светланы Крючковой:

«От нас очищен град Петров.

А мы очищены от СТРАХА. »

Это пишет Юрский, который в молодости был поразительно, безрассудно бесстрашен — и потому так пленительно свободен, стремителен, безудержен.

Он не преувеличивает, это точный анализ — была именно «скучная, вялотекущая многолетняя операция», направленная на то, чтобы его сломать, а если не получится — по крайней мере засунуть поглубже в депрессию. Для человека в таком состоянии выход на публику, не то что на сцену — это пытка. Это то, что он каждый раз должен был преодолевать в течение всей последующей жизни.

И дальше — извините за длинную цитату:

«Кто же он, мой персональный злодей, мой давитель, мой угнетатель? Кто тот, от кого я начал свой побег из Питера, а он меня не выпускал? Долго не выпускал — годы прошли, а он все не выпускал. Не за рубеж, не в эмиграцию, а в столицу нашей родины — в Москву, в другой академический театр! ОН ЗНАЛ обо всех моих передвижениях и намерениях и везде перекрывал мне дорогу. И таких, как я — повторюсь! — десятки тысяч по крайней мере. И КАЖДОГО ИЗ НАС надо было держать в поле зрения, чтобы держать в узде, и каждому напоминать: “Ты не свой, ты мой, и ты мне очень не нравишься !”

Кто же он? Не знаю! Не вижу лица. Иногда он снился мне. Облики бывали разные. Мне снилась месть. Мне снилась личная встреча. И находились слова, которые называли наконец, чья вина, и кто виноват, и какое наказание за испорченную жизнь, и как вернуть и пережить заново эти лучшие годы, пережить их без уныния, без сводящей с ума тревоги, без постоянного ожидания запрета, отказа.»

Он очнулся в 1987, когда началась перестройка, и поверил, что всё теперь будет иначе, успел снять «Чернова», сделать «Стулья», сыграть «После репетиции», и обновить концертные программы. (Про «Игроков-21» — история более сложная, чем тогда нам показалась — для того, чтобы понять, нужно отслушать шесть часов аудиозаписей его рассказов на семинаре Натальи Крымовой недели через две по возвращении из Парижа — адреса у нас на сайте). А потом, в конце 90х, когда стало понятно, что страна возвращается «на круги своя», но уже добровольно, у него сдало сердце… И опять пришлось собирать себя заново… Он сделал это еще раз — на высочайшем мастерстве, и завоевал новую публику, и сыграл Шагала… Но тот Юрский, которого мы знали по «Горю от ума», «Карьере Артуро Уи», Илико, Кюхле, раннему варианту Онегина — остался на берегах Фонтанки.