Лаборатория «Experiment 123» в Прокопьевском драматическом театре

В Прокопьевске прошла ежегодная лаборатория под руководством Павла Руднева. Несколько лет подряд материалом для нее были современные пьесы. В этом году театр решил исследовать неизвестную классику — забытые произведения известных авторов. Какие-то из этих текстов редко ставились, даже тогда, когда были написаны, какие-то были популярны в советское время, но сейчас их сложно адаптировать к нашей жизни. Прокопьевский театр проявил смелость и пошел на риск, предоставив режиссерам возможность искать и пробовать, и теперь можно говорить о том, какие тексты прошли проверку временем.

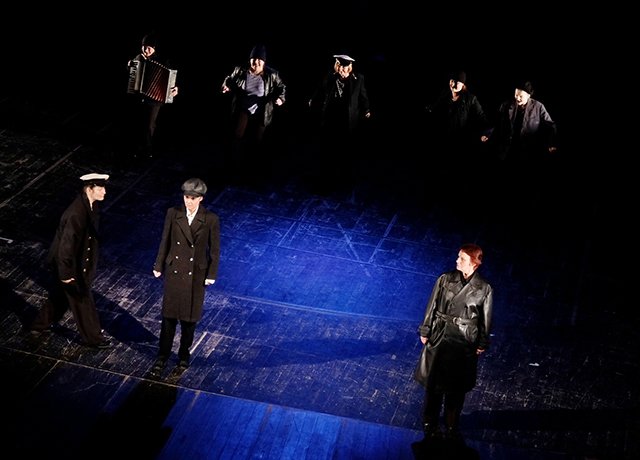

Сцена из эскиза «Оптимистическая трагедия».

Фото — Виль Равилов.

Степан Пектеев выбрал пьесу Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». В советское время эта пьеса не сходила со сцены и ставилась к каждой годовщине революции. Конечно, пафос борьбы, который в ней есть, объясняет такую популярность, но сейчас, когда мы не верим в героев, в театре она появляется редко. Для того чтобы показать, что происходило на корабле, где красный комиссар пыталась завербовать анархистов, режиссер сделал «театральную рамку» — исполнители надевали костюмы и отправлялись в путешествие по волнам нашей общей памяти. Роли моряков в эскизе играли исключительно актрисы, и тут Пектеев создавал страшную реальность, в которой женщин учили убивать. В этом и была основная миссия комиссара (Татьяна Бессчастнова) — она садилась за длинный стол и приглашала к себе моряков для воспитательной беседы. Комиссар превращалась в чиновника: не борца за правое дело, как у Вишневского, а начальника, подавляющего волю тех, кто ему подчиняется. Но среди моряков был один (Беринг Александры Булатовой), который не хотел причислять себя ни к анархистам, ни к большевикам, — для него важнее было остаться человеком, а не служить какой-то идее. Он отваживался пойти против системы, но его одинокий протест ничего не решал. В финале режиссер показывал, как люди в черных костюмах, с черными масками на лицах заламывают руки женщинам и куда-то их волокут. Переход в современность был резким, неподготовленным, но наглядно показывал, как насилие укоренилось и стало частью нашей жизни.

Сцена из эскиза «Город Эн».

Фото — Виль Равилов.

Артем Устинов работал над романом Леонида Добычина «Город Эн». Роман написан как впечатления-обрывки о городе, где живет герой-подросток, о его семье и знакомых, которые приходят в гости или встречаются на улице, в лавке или в церкви. Режиссер обратил внимание на то, что в романе возникают эпизоды, фиксирующие взросление героя. Они связаны с обретением друга, с первой влюбленностью и с первой утратой — у мальчика умирает отец. Эти впечатления Артем Устинов рассмотрел как документальный материал, который может рассказать о жизни автора. За длинным столом, заваленным книгами, фотографиями, открытками, сидели люди, которые проводили расследование — собирали информацию о Добычине. Они пытались восстановить события, произошедшие в Двинске, где прошло детство писателя, и сопоставить их с событиями романа. В темноте они по очереди включали настольные лампы и рассказывали нам о том, что им удалось найти, и здесь же, на столе, из вещей (очков и шинели) появлялся мальчик — герой «Города Эн» (Михаил Дмитриев). В финале он поднимался на стол и замирал, устроившись на стопке книг, показывая, что на сегодня работа окончена, но продолжать ее можно до тех пор, пока все фрагменты не сложатся в целое.

Сцена из эскиза «Случай с метранпажем».

Фото — Виль Равилов.

Игорь Стам взял пьесу Александра Вампилова «Случай с метранпажем». Этот эскиз стал поводом для того, чтобы подумать, как текст про советского человека воспринимается сегодня. Действие начиналось в зале, когда администратор (Константин Тимофеев) проверял, надевают ли зрители маски, соблюдают ли дистанцию. Нарушителей он выгонял (это были актеры, в том числе и Юрий Пургин — исполнитель роли метранпажа), а потом поднимался на сцену, затянутую ограничительной лентой, и включался в вампиловский сюжет. Но сегодня немыслима ситуация, когда работник гостиницы врывается в номер, забирается в кровать и изображает сумасшедшего, а девушка, которая в этом номере остановилась, спокойно реагирует. И невозможно представить, что люди так долго выясняют, кто же такой метранпаж и грозит ли что-нибудь работнику гостиницы, не воспользовавшись интернетом. Понимая это, ближе к финалу режиссер включил запись цифрового помощника, но странно, что герои не обратились к нему раньше. Игорь Стам, с одной стороны, пытался адаптировать пьесу к сегодняшнему дню, а с другой — бережно отнестись к словам драматурга, но эти два подхода оказались несовместимы. Пожалуй, актуальной в этом сюжете осталась только история маленького человека, который боится, что начальство накажет его выговором или увольнением, а в остальном пьесу трудно перевести на современный язык, потому что мир, описанный в ней, остался в прошлом.

Сцена из эскиза «Трагедия о Иуде принце Искариотском».

Фото — Виль Равилов.

Завершил лабораторию эскиз Алексея Золотовицкого. Он работал с текстом начала ХХ века — «Трагедией о Иуде принце Искариотском» Алексея Ремизова. Пьеса основана на апокрифе, в котором рассказывается, что случилось с Иудой до встречи с Иисусом Христом. Герой здесь сродни царю Эдипу — ему предсказано, что он убьет отца и женится на матери. Эскиз был построен как цепочка ассоциаций, навеянных фольклорными мотивами, мифологическими сюжетами и другими текстами. На сцене слева, за столом с самоваром и баранками сидела суфлер ― пышная женщина с длинной косой; справа висел плакат с изображением царя, а в центре Иуда, тонкий и изящный (Дмитрий Ячменев), держась за веревку с петлей, спрыгивал с деревянного ящика. Позже здесь появлялись его друзья, одновременно похожие на бандитов из 90-х и бардов из спектакля «День радио», еще они напоминали Розенкранца и Гильденстерна и в какой-то момент начинали разыгрывать историю Гамлета ― собирались убить друга. За ними на сцену выходила Ункрада (Наталья Денщикова), возлюбленная Иуды, в строгом костюме и с пучком на голове похожая на советскую тетю, всю жизнь просидевшую в кабинетах. Эти герои говорили стихами и прозой, пели под гитару и произносили заговоры, смеялись над происходящим и дрожали от страха. И втягивали в трагический сюжет. Алексей Золотовицкий пригласил зрителей в пространство сочинительского театра, обнажил театральную условность и обратился к общей памяти и общему культурному коду, чтобы выстроить связи между прошедшим и настоящим, и текст, действительно, зазвучал.

Вообще, нынешняя лаборатория стала важным просветительским проектом. Когда бы еще мы открыли роман Добычина или пьесу Ремизова, когда бы попробовали заново прочитать Вишневского или понять героев Вампилова? Конечно, работа с этим материалом была мощным ликбезом и для постановщиков, и для артистов, и, что самое главное, для зрителей. К тому же, выбор такой темы ― неизвестная классика ― показал, что рамки репертуара могут быть расширены не только новыми текстами, но текстами, оставшимися в прошлом, и это может стать еще одним направлением театральных открытий. В Прокопьевске такие открытия произошли.

Комментарии (0)