«Сектор Газа».

Театр «ЦЕХЪ» и Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Режиссер Анатолий Праудин, художник Игорь Каневский.

«…покинув

Царский свой дом и весло корабельное взявши…

…В землю весло водрузи — ты окончил свое роковое,

Долгое странствие», —

читает из гомеровской «Одиссеи» актер Виктор Бугаков. Снова читает. И снова повторяет — все быстрее и быстрее. Но не интонирует точку.

Так зачинается «Сектор Газа», финальная часть документальной трилогии «Одиссея» Анатолия Праудина.

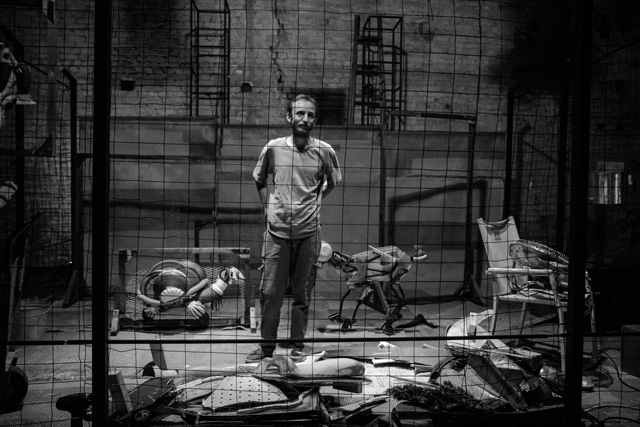

Сцена из спектакля «Сектор Газа».

Фото — архив театра.

Это Одиссеево роковое долгое странствие открылось четыре года назад в Петербурге на сцене театра «ЦЕХЪ» (который тогда еще жил на Конюшенной площади) спектаклем «Донецк. 2-я Площадка». Следующая — центральная — часть трилогии по гомеровской «Одиссее» год назад была осуществлена, стоит полагать, программно вдали от «родины» — в Самарском театре юного зрителя (СамАрт). И вот в последней части, «Секторе Газа» — возвращение в «ЦЕХЪ». Но ирония жизни хороша, и дело свое сделала хорошо: с Конюшенной площади театр переехал на Чкаловский проспект. Одиссей вернулся домой, но дом, как минимум, не тот, что прежде. А может быть, никакой и не дом. Думается, этим «подражанием» Аристотель вполне бы восхитился.

Поразительно, правда, что искусство и художник до сих пор очень хорошо помнят про это «подражание», а жизнь — вот так искусно сама себя творит. В такие «творения» Праудин верит больше всего, верит очень давно, и всегда «первой реальностью» себя поверяет — и как человека, и как художника. И работает всегда «от жизни» — на ощупь и на зуб. Даже если в итоге — символ или, как в случае с Одиссеем, мифологема.

Эту документальную трилогию, этот «театрально-исследовательский проект» (точно помнится: когда мы ждали начала «Донецка», Праудин и вовсе отказался от любой приставки «театр») режиссер тоже поверил. Ради задуманного исследования темы «человек и война» он вместе с художником и актерами отправился в «настоящую жизнь»: в Донецк на 2-ю Площадку, в мореплавание по Северной Атлантике и вот, наконец, в израильское сельскохозяйственное поселение (по-тамошнему — кибуц) Нир-Ицхак, которое находится в нескольких километрах от сектора Газа.

Но жизнь вильнула своим хвостом, и не зря Праудин ей доверялся: Нир-Ицхак — не сектор Газа. Потом из спектакля мы узнаем, что по Нир-Ицхаку не стреляют. Виктор, главный герой последней части, пояснит: есть теория, что солдаты «кривожопые» (как и военные, стреляющие по 2-й Площадке в первой части трилогии). Но на самом деле, не падают бомбы — и всё тут. «Потому что потому», — смеясь, закончит Виктор. Потому что место такое — почти что райское. Жизнь вильнула, и Праудин расслышал «Одиссею». Не «Илиаду», хотя задуманное «человек и война» — прямо в ту сторону. Про кошмарный катастрофический результат. Но жизнь подсказала, видно, не результат, а «бытийность»: то, что «эпично» и, по сути, не имеет времени — циклическая повторяемость истории. Война — всегда. И «человек на войне» — даже тот, который победил или вовсе не участвовал в сражениях, — тоже всегда. Не выйти и не уйти.

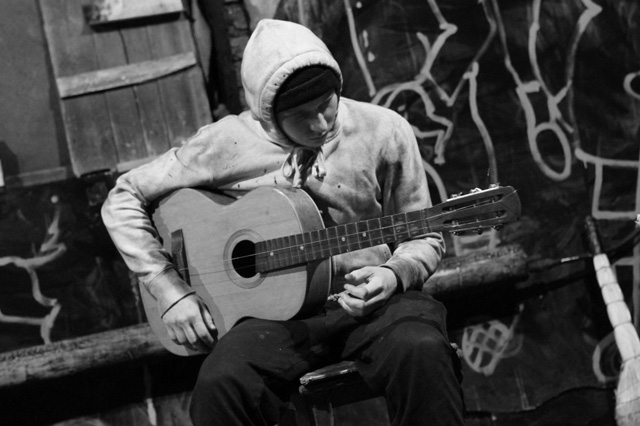

Сцена из спектакля «Донецк. 2-я Площадка».

Фото — архив театра.

И тогда, конечно, «Одиссея». Не про катастрофический результат. А про неизбывный поиск.

Жека (Иван Решетняк), герой первой части, оказался на передовой, на 2-й Площадке. Не по своей воле — так сложилась судьба. Не воевал и оружия в руки не брал. Рассказывал только, как спустился в подвал, вернулся, а на оставленном месте — осколок от снаряда. Убило бы наверняка. Но не убило. А Жека — Жека просто варил борщ и хотел домой, в Херсон.

И пока он варил борщ, безмолвный художник Игорь Каневский, которому досталась в спектакле роль кота Персика, рисовал на черных холстах такой же ржавой, как борщ Жеки, краской. Рисовал людей и животных, мертвых и полуживых — всех, о ком Жека рассказывал. Всех, за кого этот Жека просил в своей пьяной молитве у неведомых — спасти и пригреть на этом свете или на том. Неведомые «боги» не появлялись, не откликались и не спасали.

И война не переставала. Тогда Жека снова продолжал варить борщ. Потом выпил водки. А потом взял в руки гитару. Пел под эту гитару, от которой, дай Бог, три струны и осталось, песню Ани Лорак про «Оранжевые сны».

И тогда получалось: война — даже там, где осколок, и человек на войне — даже тот, который варит борщ. Но есть Художник. Совсем не «поэтичный» (какая уж тут поэзия и красота среди проволок и борща!), буквально — в звериной шкуре, но все-таки — Художник. А Жека — он был сопоставлен не с войной и не с «кровью» — и, как следствие, не был потерян. В этом «сопоставлении» ржавого борща и «Оранжевых снов» с ржавыми оранжевыми «фресками» — надежда и оптимизм. Война не перестанет, но от нее и от жизни можно оттолкнуться — в «художественное».

Праудин оттолкнулся, «завязал» и «убежал» — в миф.

Вторая часть трилогии — по гомеровской «Одиссее» — поиск кульминации в дистанции от «жизни».

Боги, наконец, появились. Даже обрели человеческий лик и даже соизволили спуститься с Олимпа. Но оказались клоунами в париках. А Художник Игорь Каневский, существовавший с Жекой в одном пространстве в «Донецке», для Одиссея исчез. Забыл человека? Разлюбил? Отвернулся? Но человек Художника все-таки помнил, всегда — как бы оглядывался, искал «совпадения»: сцена задавала не только вертикаль «Одиссей — Олимп», но и обнаруживала еще одну «надстройку» — на верхнем ярусе металлической конструкции с гитарой перед микшером, словно отстранившись от происходящего, сидел музыкант Кук (Владимир Елизаров, группа «Контора Кука») — Художник, который никогда не спускался и никогда не поднимался.

Сцена из спектакля «Одиссея».

Фото — архив театра.

И тогда Одиссей (Алексей Елхимов) взял в руки гитару. Пел непотребные песни, но все-таки — песни. И выяснилось, что в жизни снова — никакой поэзии и красоты, только война, но потому-то люди волей-неволей и примеряют на себя роли «кого-то другого» — и не роли сумасшедших «здешних» богов, а роли «нездешних» художников. Тоска по герою — тоска по героическому, но «события» в этой жизни все равно не обнаруживалось.

И война не переставала — так было уготовано Судьбой. И боги Одиссея домой не возвращали — они ведь и есть Судьба (клоунская — и ладно), которая уготовила войну и невозвращение. И кульминацию искать бесполезно.

Одиссею стало понятно и очевидно: с жизнью, богами-клоунами и войной бороться бессмысленно. Потому что война не перестанет, пока есть он, Одиссей: «сообщающиеся сосуды». И тогда единственное, что придумал герой — «выколоть глаза» наоборот: отказать миру в себе. Назваться «Никем» на острове циклопов. Существо человека ведь принято определять по свободе выбора, где свобода — категория очень относительная и противоречивая. Но для Одиссея и его Судьбы это была единственная возможность: стать Никем — хоть и самый парадоксальный выбор, и самая относительная свобода, но все-таки — выбор, и все-таки — свобода.

А дальше — развязка, «Сектор Газа». «Никто» возвращается «в мир». Попытка «примирения». И попытка начать все с начала. Буквально — с Рая.

Когда-то Жека просил забрать себя в «оранжевые сны», и вот теперь в кибуце Нир-Ицхак — жарко. И беспокоиться теперь, действительно, ни о чем не надо — потому что место райское, и бомбы сюда не падают. И что такое Одиссеев «дом» теперь, кажется, все равно. Главный герой «Сектора Газа» Виктор (Виктор Бугаков) три года назад приехал в кибуц добровольцем — и остался. Потому что хорошо.

И даже ничего, что в клетке.

Клетка три метра высотой и похожа на большой загон для зверей. Или на крошечное баскетбольное поле. Отсюда не выйти и сюда никому не зайти. Если биться — то только в одиночку и с самим собой. Но биться, впрочем, все-таки не нужно. Потому что это Нир-Ицхак. Потому что это рядом с сектором Газа, но все-таки бомбы сюда не падают.

Сцена из спектакля «Сектор Газа».

Фото — архив театра.

Переносить из одной части этой клетки в другую старые покрышки. Утро, и пока заканчивается где-то далеко обстрел — умыться, надеть носки и кроссовки. Расстелить оранжевый брезент. Собрать сено. Потом снова умыться — жарко. Посмотреть на зрителя — передохнуть. И снова покрышки.

Включить над головой крошечный компьютерный экран: отблеск чистого голубого неба и райская музыка. Вдохнуть горячего воздуха, немножко как бы потанцевать и глоток холодной воды. Пока где-то далеко заканчивается обстрел.

А потом — покрышки.

Так уже три года и, кажется, так есть и будет теперь всегда.

Но Виктору беспокоиться нечего и не о чем, потому что — райское место.

Иногда в компьютерном экране над головой вместо неба появляется «бог» Илан. Который не мешает, которому не надо сопротивляться и противостоять. Который с американским задором и оптимизмом только подсказывает: «Do you know what love is? Real love? True love?» Все в порядке, потому что «Бог есть любовь». И Виктор, конечно, любит Илана, а Илан, наверное, любит Виктора. Иногда, правда, Виктор не понимает, что Илан ему говорит и что просит, но все-таки — продолжает любить.

В этом Раю, конечно, не без «Евы». У Виктора есть жена — которая совсем не на Итаке, к которой не нужно искать возвращения и за которую не нужно бороться: она здесь, недалеко от кибуца, и герой каждый день, пока на работе, общается с ней по скайпу. Есть даже настойчивое предположение, что Виктор любит свою жену, а жена любит Виктора. Не без трудностей, конечно, — потому что жене нужен новый пылесос, на который сейчас нет денег. Но это нестрашно — потому что не война.

И вот, казалось бы, есть проблеск. Надежда — хотя бы и в компьютерном экране — «бог есть любовь». Надежда, что войну можно не видеть, не замечать: вдруг и она тебя не увидит и не заметит? Но она увидит. И выяснится, что в нескольких километрах, за пределами клетки — война. И «человек на войне», даже тот, который «за Рай», — виновный. Потому что спрятался в клетке. Потому что назвался Никем и отказался противостоять. И это Судьба: что ни делай и сколько в Рай ни убегай — война не перестанет и разрешения не будет.

Сцена из спектакля «Сектор Газа».

Фото — архив театра.

И тогда Праудин смыкает и схлопывает все в развязке. Прошлое и жизнь — бьют эхом.

Те «фрески», что Каневский рисовал в «Донецке», здесь, в «Секторе Газа», стоят по бокам сцены за пределами клетки. Певица Ани Лорак, которую очень любил Жека, тоже есть: на старом холодильнике висят ее плакаты — как было на 2-й Площадке. Виктор тоже, кстати, любит Ани Лорак и знает любимую Жекину песню про оранжевые сны не понаслышке — потому что буквально в этих оранжевых Жекиных снах, в этом потерянном Раю, и находится.

И вот Виктор Бугаков 20 минут сценического времени переносит покрышки, обломки, строительный мусор и разбитую посуду из одной части клетки в другую. Переносит очень аккуратно и осторожно. Потом что-то приколачивает и сверлит. А потом открывает железное решетчатое окно и вешает туда эти покрышки. «Это что, — спрашивает голос за сценой, — кот какой-то?» А Виктор смеется: «Это лемур!» И снова смеется: «Да, это лемур! Не похоже?» «Да, кажется, похоже», — смеется голос за сценой. И правда — похоже. Виктор результатом очень доволен. Настоящий кибуц!

Лапы у этого лемура из пустых корпусов от гранаты, хвост мягкий и рыжий — был когда-то оторван, видно, от настоящей игрушки. Из оставшихся обломков герой потом смастерит козлика, павлина, корову, черепаху и страуса. И результатом снова будет очень доволен. Теперь это — единственное возможное «художественное».

Но мир схлопнулся — идеальная драматическая композиция с завязкой, кульминацией и развязкой: Виктор собирает зверей, но и сам он теперь — зверь в клетке. Оглядываться больше не на кого и оправдания больше нет. Потому что там, где человек «Никто» — художник бессилен. Остается только окончательно срастись с жизнью и в ней раствориться.

Голос за сценой, который разговаривает с Виктором, — это Жека из «Донецка». В Нир-Ицхак он приехал для того, чтобы перебраться в Турцию, а через Турцию — домой в Херсон. Но ирония Судьбы — в «Секторе Газа» Жека оказался буквально Никем, потерял человеческий лик. Только «голос за сценой». Снова — растворение. И вот еще ирония Судьбы и еще одна идеальная «развязка» — на место Жеки, варившего борщ, пришел Виктор, собирающий зверей. Ничего не изменилось. И война не перестала. Виктор не «за войну», как и Жека, причем в клетке и в Раю войны как будто бы и нет. Но пока есть Виктор, пока есть человек, война все равно не перестанет.

Сцена из спектакля «Сектор Газа».

Фото — архив театра.

И проблеска не будет, потому что человек поймет и осознает вдруг, что не может больше любить такой Рай.

Зажигаются одновременно два экрана: Илан с таким же бескомпромиссным оптимизмом требует прохлады и воды для животных, а жена, по-русски настойчиво, то есть, не стесняясь в выражениях и не подбирая под этот Рай слова, требует все тот же пылесос. Виктор разрывается, и все смешивается — божественный промысел, любовь, пылесос… Виктор пробует танцевать, хотя бы поймать баланс — как в начале. Но не может.

И тогда выясняется, что Виктор устал любить.

По закону жанра — что же делать, если уж Судьба, — появляются яблоко и змея. Все, на что Виктор по закону этого жанра может и даже обязан, по-хорошему говоря, рассчитывать. Но и змея устала с таким человеком — перегрелась на жаре, и кормить ее яблоком, чтобы она ожила и состоялось «противостояние», теперь бессмысленно. Герою яблоко тоже не поможет — ну, право, какое яблоко, когда и Жека пробовал сбежать, и Одиссей назваться Никем…

Остается водка, которую, к слову, Жека теперь по здоровью уже не пьет. А Виктор пьет. И снова пьет. И еще. И все, что было с любовью построено и Судьбой преподнесено, — Виктор рушит: барашек, страус, черепаха, лемур и корова — снова строительный мусор.

Потому что Виктор устал любить такой Рай.

«Газа хочет водки?» — между смехом и отчаянием кричит Виктор. Но Газа не отвечает. «Газа, за твое здоровье!» — тоже между смехом и отчаянием. Но Газа снова не отвечает.

Тогда Виктор покидает клетку.

Бег на месте — мчится навстречу сектору Газа.

Сцена из спектакля «Сектор Газа».

Фото — архив театра.

Сегодня принято считать, что история закончилась: после тотальной войны XX века — кульминации человеческой истории — немыслимо думать, что может быть какое-то продолжение. Только развязка, сложноустроенная. Но Праудин говорит: нет, война не закончилась и не закончится никогда. И история потому не закончится. И развязки никогда не будет. Иногда, случается, к человеку спускаются Художники, и появляется надежда вернуться, оттолкнуться, сбежать, придумать другой мир и другую историю. А иногда не спускаются, и надежда исчезает. И все начинается сначала: на место Жеки и Одиссея приходит Виктор, который тоже пытается сбежать и сказать «нет». И снова, и снова…

«…ты окончил свое роковое долгое странствие», — как и в начале спектакля зачитывает вышедший не только из клетки, но и из роли Виктор Бугаков. Этот выход, или, быть может, все-таки остранение, — по понятным причинам: завершать и «разрешать» герою такого художественного мира как будто и нечего. И найти итог трагедийному противостоянию Человека и Судьбы, а по-праудински «человека и войны», каким-то программным решением не получается.

Окончилось ли для Одиссея это странствие — на это сможет ответить только первая реальность. На художественной территории Праудин сделал все, что мог. Интонировал точку. Сказал «нет». И это, наверное, единственное, что сегодня может сделать человек — сказать чему-то «нет». Судьбе. Или клетке, в которую нас всех посадили. И Праудин как художник говорит. И дает художественный прогноз тому, что может быть дальше. Но одергивает себя — Одиссей перестанет воевать только тогда, когда найдет землю, где моря не знают.

Есть ли такая земля? Нет. Зато настойчиво обнажается главное — важен не результат, а поиск, то есть «Одиссея». Не ответ, которого, скорее всего, теперь не будет никогда, а поиск путей для ответа, которые, вероятно, приведут к чему-то совершенно иному. Это — абсолютный модернизм и XX век — что ж, Судьба «по наследству». Но для Праудина в этом модернистском поиске — первая и единственная ценность: потенция будущего, как ни фиглярствуй, все-таки в прошлом. Чем основательнее оно структурируется, тем надежнее «сегодня» и реальнее «завтра». На этой территории Праудин очень содержателен. А содержание — оно же тихое.

Сцена из спектакля «Сектор Газа».

Фото — архив театра.

Спектакль не отпускает очень долго! Бугаков очень убедителен! Замечательная работа Игоря Каневского!

Простите, о чем статья? О чем спектакль? Я прочитал, и ничего не понял. Какое-то графоманское нагромождение слов и оборотов, длинных, сложных, путающихся. Я, не смотрев само произведение, спектакль, должен воспринять вторичное произведение на тему первого — статью о спектакле? Со статьями Марины Юрьевны например у меня никогда не бывает такой проблемы, хоть я и вполне молодой человек, я все понимаю. Может быть сначала научиться писать текст, прежде чем браться за метатекст?

Axl, может для начала научиться читать, прежде чем давать советы? Тогда и метатекст покажется чем-то знакомым и понятным…

Текст и правда читается с трудом. Возникает ощущение, что содержание никак не может угнаться за формой