В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

ОН БЫЛ САМЫЙ МОЛОДОЙ И ЛЮБИМЫЙ

Первый послевоенный год. Возвращение в изувеченный прекраснейший на свете город. И «веселое слово — дома!» Надежды, которые воскресали вопреки неисчислимым потерям. Осуществление мечты — Театральный институт. Изящный особняк на Моховой, светлый, любовно ухоженный. Стеклянный плафон над беломраморной парадной лестницей с резной балюстрадой. Белый танцевальный зал, сверкающий зеркалами, хрустальными подвесками люстр и бра. Скульптурные бюсты. Ковровые дорожки. Чистота почти благоговейная… (Куда все ушло!..)

И мы — те, кто пережил блокаду, кто вернулся с фронта или из эвакуации, — не смеющие поверить в свое счастье. Студенты! Будущие театроведы!..

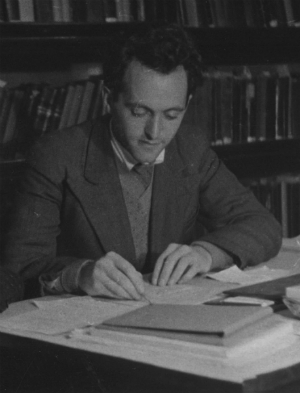

…Среди блестящего созвездия педагогов, преподававших тогда в Ленинградском театральном институте, Исаак Израилевич Шнейдерман был едва ли не самый молодой и любимый. Был, с его тончайшим чутьем искусства, непререкаемым авторитетом. Выпускник искусствоведческого отделения Московского университета, потом аспирант театроведческой секции Ленинградского института искусствознания, Шнейдерман вел у нас на факультете театральную критику. Это позволяло его студентам прикоснуться, помимо театра, к широкому спектру искусств. В особенности пластических и прежде всего, конечно, театральных художников.

Нас, увлеченных театром до самозабвения, наивных и в большинстве своем, несмотря на все, что довелось перенести нашему поколению с переломанной войной юностью, восторженных и, конечно, мало что смыслящих и умеющих, Исаак Израилевич прежде всего уводил от общих фраз и рассуждений. Его кредо — первооснова театральной критики в конкретности видения и воссоздания актера, спектакля, работы художника. И в точно найденном слове, претворяющем сценический образ. Вне этого оценки, выводы, глубокомысленные концепции — произвольны и сомнительны. Он предостерегал от соблазна самоутверждения, навязчивого самовыражения, когда театр для критика лишь повод, предлог, чтобы продемонстрировать собственную личность. Он был абсолютно чужд этому. Тут не преднамеренная скромность, которая тоже оборачивается позой. Тут истинный духовный аристократизм. Поглощенность стремлением уловить, воссоздать, постичь ускользающее явление театра, объяснить его миру (в данном случае нам, своим ученикам), исключающая саму возможность самолюбования. Столь распространенного среди людей искусства.

Личность Исаака Израилевича раскрывалась в абсолютном слухе на правду и нетерпимости к фальши. В пристрастии к театру, говорящему прежде всего «через человека», к театру психологическому. При том, что он ценил талантливую игровую театральность. Величие Мейерхольда было для него непререкаемым всегда. К его творчеству Исаак Израилевич обратится, как только это станет возможным. Прочтет цикл лекций в Театральном музее, блестяще воссоздавая спектакли Мастера. Позднее подготовит доклад к его юбилею. Одна из последних работ Исаака Израилевича — публикация мейерхольдовских репетиций «Маскарада» Лермонтова. Он неизменно поддерживал театральное направление, к которому принадлежали Товстоногов, Анатолий Эфрос, современниковцы. Но любил и театр Юрия Любимова с его игровой природой, блестящими пластическими решениями. Его пленяли в любой сфере искусства мастерство, талант, гармония. Пленяла гармония природы, жизни.

…Мы гордились нашим учителем. Он был для нас кладезь знаний. Театр, литература, живопись, архитектура, музыка. Какое было счастье, когда Исаак Израилевич приглашал наш курс на художественные выставки, в Эрмитаж, в Русский музей. Слушая его объяснения, мы чувствовали себя причастными к высокому миру прекрасного.

В ВТО. Верхний ряд слева направо: С.М. Осовцев, И.И. Шнейдерман; нижний ряд справа налево: И.К. Клих,

Д.М. Шварц, Г.А. Товстоногов

Нам нравилось в нем соединение деликатности и твердости. Его манера говорить, убеждая мягко и настойчиво. Короткий веселый смешок, блеск глаз, когда он бывал чем-то доволен, увлечен. Высокий красивый лоб, породистая худощавость, неброская элегантность аккуратной одежды. Этот облик он сохранил до последних дней.

Человеческий и педагогический талант Исаака Израилевича обнаруживался в его отношении к нам, своим ученикам. Ему был интересен каждый, в ком он ощущал возможность призвания к профессии. Направляя нас, делясь увлеченно, щедро своими театральными впечатлениями, опытом, художественными идеями, он был внимателен к нашим высказываниям. Радовался точному наблюдению, слову, мысли, удачной работе. Умел поддержать. Умел быть на равных. Никогда ни в наши студенческие годы, ни потом не уязвил высокомерием. (Насколько он был выше иных мэтров и мэтресс, неизменно дающих ощутить собственную исключительность!) Но при необходимости, убеждаясь в профессиональной непригодности студента, был непримиримым. Тут уж никакие гуманные соображения в счет не шли…

Много лет спустя, вынужденный оставить работу после тяжелейшего инфаркта, Исаак Израилевич сохранил заинтересованность в судьбе своих питомцев. Когда я навещала его в ту пору, он подробно доброжелательно расспрашивал обо всех. В том числе о тех, кто уже не баловал его своим вниманием…

А ведь сколько воды утекло со времени нашего ученичества… Сколько бед обрушилось на него… Бед, встреченных не то чтобы стоически, а с независимостью и достоинством духовно свободного человека. В 1949 году, в разгар борьбы с космополитизмом Шнейдермана уволили из института. При этом требовали от его студентов публичного осуждения учителя. Два-три человека не устояло. Остальные отнеслись к подлой акции с отвращением и гневом. Город, люди театра Шнейдермана не предали. Сначала он получил скромную должность в Театральной библиотеке. Вел экскурсии в Театральном музее. Правда, власть и силу имущие продолжали свои преследования. И все же, перебарывая сопротивление руководящих сфер, Леонид Сергеевич Вивьен — он возглавлял тогда Академический театр драмы им. Пушкина — предложил Исааку Израилевичу место заведующего литературной частью. О работе же со студентами ему, педагогу милостью Божьей, пока мечтать не приходилось… В конце 1950-х, вопреки явному недовольству партийных идеологов, его приглашают в НИО Института театра, музыки и кинематографии. Однако не в сектор театра, где было много молодежи, которую надлежало оберегать «от чуждых влияний». А в только что созданный немноголюдный сектор кино. Лишь во второй половине 1960-х годов стало возможным возвращение Исаака Израилевича Шнейдермана в Театральный институт на Моховой, на кафедру советского и русского театра.

Такой вот непростой путь с вынужденными отходами от главного в профессии, травмами, дикими несправедливостями. И все же в преодолениях «запрета на профессию» его судьба состоялась.

В середине 1950-х Исаак Израилевич защитил диссертацию, посвященную великой русской актрисе Марии Гавриловне Савиной и вскоре, на основе этой диссертации, выпустил книгу, явившую собой истинный образец научной и художественной монографии об актере. Тут воскресала личность актрисы в ее противоречиях, изысканности и внутренней силе, ее виртуозный аналитический дар. Репертуар, роли, мастерски воссозданные по крупицам, и через них — образы времени. Воскресала история, театральная эпоха, ее герои. Позднее он вернется к творчеству Савиной и в комментариях к мемуарам актрисы. Столь же совершенной была большая статья Исаака Израилевича, которая открывала сборник, посвященный Ольге Владимировне Гзовской. Замечательной актрисе Малого и Художественного театров, много гастролировавшей по России, а в годы эмиграции — за рубежом. Под конец жизни она играла в Академическом театре драмы в Ленинграде.

Начав работать в киносекторе, Исаак Израилевич вскоре становится одним из ведущих специалистов в этой сфере деятельности. Издает книгу о Григории Чухрае. Руководит секцией драматургии, теории и критики ленинградского отделения Союза кинематографистов. Его разборов кинокартин ждут с такой же заинтересованностью и волнением, как ждали на обсуждениях спектаклей. Вспоминаю, как встречали и выслушивали его замечания знающие себе цену маститые режиссеры. Дорожили его одобрением. Огорчались, убеждаясь, что «Шнейдерману не понравилось». И молодые режиссеры с их амбициями и самоуверенностью почитали за честь, если он приходил к ним в театр.

Исаак Израилевич любил эти встречи, обсуждения в театрах, во Дворце искусств, на Ленфильме, на премьерах в Доме кино. Выступал с блеском, убеждая непревзойденной тончайшей наблюдательностью, логикой мысли, глубиной обобщений. Выступал и в ту пору, когда все больше давало себя знать сердце, трудно дышалось, нелегко было говорить…

Но была и другая жизнь Круг близких по духу, интеллекту, опыту, пристрастиям в искусстве. Георгий Александрович Товстоногов. Выдающийся режиссер кино и театра Григорий Козинцев. Ефим Добин — исследователь литературы, поэзии, киноискусства. Крупнейший специалист по зарубежному театру Елена Львовна Финкельштейн, с ней они дружили с аспирантских времен. Театральный критик и писатель Раиса Беньяш. Литературовед и философ Владимир Днепров. Яков Рохлин, который после окончания театроведческого факультета преподавал эстетику, работал референтом ВТО, завлитом, а потом стал киноведом, ведущим редактором Ленфильма. Александр Володин. Именно Исаак Израилевич подвигнул его впервые написать пьесу. Это была «Фабричная девчонка», с которой началась володинская драматургия, открывшая новую эпоху в нашем театре.

На долю их поколения выпало жестокое время. Иные из них прошли фронты войны. Кто-то провел долгие годы в концлагере. И каждый испытал гонения, которым тем больше подвергался человек, чем был он одареннее и честнее. Гонения, не убившие в них личность, волю к творчеству. Талантливые, блестяще образованные, они сохранили себя вопреки всему…

Была переписка с друзьями еще по московскому университету, аспирантуре — Николаем Пушкиным, Владимиром Прокофьевым. Авторами серьезнейших книг о мхатовской режиссуре, актерах, художниках. Размышления и споры в письмах о судьбах реалистического театра, непростых проблемах мхатовского наследия.

И дом. Семья. Жена, Инна Карловна Клих, чья любовь и мужество помогли пережить горести лихолетья. Многолетний деятельнейший ответственный секретарь Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества, потом директор Театрального музея, Инна Карловна безвременно ушла из жизни. О ней до сих пор вспоминают добром все работавшие под ее началом. Дети. Сын и дочь, которых мы увидели впервые крошками, когда Исаак Израилевич вез их на саночках по Моховой. И которым он был заботливейшим отцом. Миша — своенравный, непредсказуемый. Галя, наследовавшая профессию отца, его позицию в искусстве, вкус, — умница, серьезный, чуть суровый человек. Преданная ему до самоотречения, окружавшая его любовью и заботой, какие редко кому выпадают на свете.

Дом. И книги, книги, книги, книги. Классика. Мемуары. Литература по театру. Любовно собранные альбомы по изобразительному искусству. Современные писатели. Художественные журналы. Они тоже составляли его жизнь до последнего дыхания. Дом, куда приезжали друзья и ученики. Приезжали к учителю. Я могла говорить с Исааком Израилевичем не только о новом спектакле, фильме, книге, политических событиях. А как на исповеди — обо всем. Об обидах, радостях, горестях, прегрешениях. О дорогих воспоминаниях. И он выслушивал внимательно и рад был в свою очередь поделиться своим. Вспомнить об ушедших, о пережитом за долгую жизнь. Поразмышлять о происходящем вокруг, о судьбах страны, ее истории. Рассказать о прочитанном, услышанном. О новом фильме, показанном в Доме кино, куда он направлялся порой по секрету от Гали и с великим риском для себя. Никто не умел так рассказывать, так выслушивать и понимать.

Мы прощались, зачастую не успев договорить. Он уставал. Меня же теснили несчетные дела, заботы, суетные обязанности. Прощались до другого раза. Этого другого раза однажды не случилось… Если было бы можно повернуть обратно колесо времени.

1994 г.

ПЕРЕЕЗД

Среди наших институтских преподавателей, конечно, разные были. Не стану утверждать, что прям все были светочи, спинозы и принцы уэльские.

И все-таки по сей день сохранилось ощущение, что нас учили люди высокоинтеллигентные, необычайно умные, яркие.

Не чуждые язвительности, как Ю. Н. Чирва или М. Г. Португалова, насмешливые, как А. В. Тамарченко, подчас весьма жесткие, как Г. В. Титова, аристократичные, как Л. А. Левбарг, нежные и трепетные, как Л. И. Гительман, изысканные, как Н. М. Рабинянц, саркастичные, как Е. С. Калмановский…

Вот как-то вышло, что тогдашний ЛГИТМиК собрал в своих стенах цвет ленинградской интеллигенции.

Но даже среди этого блистательного парада личностей Исаак Израилевич Шнейдерман выделялся.

Он был во всем наособицу.

Он был моим кумиром.

Вот все меня в нем покоряло.

И изящество манер, и тихий голос, и красота речи, и какая-то необидная, мягкая снисходительность к нам, студентам, и блистательный, острый, быстрый ум. Но особенно поражала его абсолютная внутренняя свобода и абсолютная твердость взглядов и убеждений. Просто несгибаемая.

Я помню, как в тихом голосе его зазвенел металл, когда на занятии по истории кино один из студентов брякнул, что, конечно, «времена не выбирают, но художники, мол, обязаны были сопротивляться» и т. д. Кажется, речь шла о «Крестьянах» Эрмлера.

— Художник никому ничего не обязан. Он отвечает только перед своей совестью. И это ему, а не вам жить со снятыми фильмами до конца своих дней! Это его крест. Однажды талантливый ученик Мейерхольда, прыгавший у него в зеленом парике, решил, что сперва надо чего-то добиться в жизни, а уж потом… И начал снимать сельские оперы. И стал народным любимцем и любимцем всех вождей. А когда наступило долгожданное «потом» и он взялся за Достоевского, у него снова и снова получалась сельская опера!

Я цитирую дословно, без отсебятины: эти его слова врезались в мою память навсегда.

В общем, для меня он был аристократ из аристократов, я его обожествляла и даже представить себе не могла, что бы он — вот такой, небожитель — занимался, допустим, домашним хозяйством или водил детей в садик…

Он был для меня практически литературным персонажем, состоящим из одних идей.

И потому, когда дочь Исаака Израилевича, Галя Клих, внезапно спросила нас с мужем, не согласимся ли мы помочь им с отцом переехать на новую квартиру, я чуть в обморок не упала.

В назначенный день мы приехали к нему домой: надо было паковать книги и журналы, которых в доме было видимо-невидимо. Никаких коробок, только бечевка, и вязать пачки — не очень большие, чтоб не разваливались. Исаак Израилевич поначалу руководил процессом, показывал, как это сделать половчее, а поняв, что у нас получается, ушел заниматься другими делами.

С нами книжки паковал чудесный Саша Козинцев, сын Григория Михайловича Козинцева, в ту пору уже блестящий молодой историк, кандидат наук. И. И. был с ним как-то особо уважителен, и мы понимали почему: Саша, как и Шнейдерман, был потрясающе умен. И, кажется, знал все на свете. А еще он был остроумен, и я помню, что, пока мы паковали эти книжки (два дня паковали, с утра до вечера, в шесть рук), мы все время хохотали, потому что Саша между делом рассказывал какие-то невероятно смешные байки. А потом мы разговаривали про книги, про философов, про живопись, и И. И. тоже подходил — поучаствовать в разговоре.

Строгая Галя кормила нас обедом и командовала отцом.

Для меня это тоже было невероятным открытием: я представить себе не могла, чтоб Исааком Израилевичем кто-то мог командовать.

Но добило мои полудетские представления о «небожителе, живущем в замке из слоновой кости», другое.

Наступил день переезда.

Мы таскали эти нескончаемые, увязанные нами пачки. Саша шутил, что, по его впечатлениям, книг было значительно меньше, чем пачек. Муж мой постоянно отряхивался от пыли, и мы ржали: «с ушей забыл стряхнуть».

Обычно сдержанный, Исаак Израилевич нервничал: они с Галей должны были ехать вперед, на новую квартиру, встречать там мебель, а потом и нас, и он беспокоился, как бы мы без него чего-то не забыли, а мы уверяли его, что все будет тип-топ и что Саша — хороший «бригадир грузчиков», он за всем присмотрит и все проконтролирует.

Последним мы загружали какой-то тяжеленный чемодан.

Крепкие молодые мужчины, Павлов с Козинцевым, тащили его вдвоем.

И потом мы так же долго все выгружали и перетаскивали в квартиру, и снова тяжелый чемодан оставили напоследок, и Шнейдерман о нем несколько раз спрашивал. Так что у нас у троих наконец взыграло любопытство: что за сокровища в этом чемодане хранит Исаак Израилевич.

Спрашивать мы с Юрой стеснялись. А Саша, на правах сына близкого друга И. И., не постеснялся. И спросил. И именно в таких выражениях: что, мол, за золотые слитки там? Шнейдерман рассмеялся и открыл чемодан.

Лучшего исполнения немой сцены гоголевский «Ревизор» не знавал.

В чемодане в идеальном порядке — каждый предмет в своем гнездышке или карманчике — лежал огромный набор слесарного инструмента. И не просто слесарного, а еще и инструмента слесаря-сантехника.

Кажется, этим набором можно было осчастливить два-три ЖЭКа и небольшой заводик. Мы в ступоре смотрели на хохочущего Шнейдермана, а он утирал слезы и снова смеялся, глядя на нас.

А потом сказал:

— Я однажды — давно — долго унижался перед пьяным сантехником. Канализацию прорвало, в доме были дети, и надо было чинить, а он изгалялся: прокладок нету, того нету, сего нету, надо бы, хозяин, приобресть… Но денег совсем не было, и даже бутылку ему купить было не на что. И я после этого случая решил для себя: никогда, никогда больше это унижение в моей жизни не повторится. И неужели я, человек с умом и образованием, не могу делать то, что делает этот пьяный жлоб? И я научился, сам. И больше этих проблем я не знал.

…Возвращаясь домой, мы с мужем разговаривали про это.

Про чувство собственного достоинства настоящего мужчины.

Не аристократа духа, не небожителя — мужика, в лучшем смысле этого слова.

Мы вспоминали долетавшие до нас разрозненные слухи и реплики про то, что в годы борьбы с космополитизмом, потеряв работу, как и множество евреев, И. И. не бегал по друзьям и не ныл, а кормил семью, работая «негром»: бог весть, сколько ученых степеней в те годы с блеском защитилось по написанным им диссертациям…

А потом ни с кем не сводил счеты, ничего никому не припоминал…

Мы, полудети, тогда, возможно, впервые осознали, что небожителями можно и не быть. Ну необязательно всем быть небожителями.

Что гораздо важнее мужчине всегда оставаться мужчиной.

В самом высоком смысле слова.

2014 г.

Комментарии (0)