В рубрике "ПРОБЛЕМЫ" журнал "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ" поднимает сегодня вопрос о новых формах молодежного искусства. Им посвящен блок материалов. В первую очередь — статья Е. Ваулиной.

Узнав про существование группы "Театр Театр", редколлегия предприняла несколько шагов, чтобы познакомиться с искусством Б. Юхананова. В стенах института дважды был показан его видеофильм "Особняк", режиссеры и театроведы в устной форме обсудили это произведение, а на страницы журнала мы выносим письменное суждение об "Особняке" И. Бойковой и М. Пугеля. Ждем от читателей сообщений, информаций, мнений, суждений, материалов, адресов, имен, надежд, несогласий, возмущений и пр.

I

Вместо вступления…

Вместо вступления…

Вероятно, оно здесь лишнее, можно было бы обойтись без этих ненужных подробностей, насыщенных субъективизмом. Но мне очень хочется описать предысторию случайного, но, как теперь понимаю, закономерного знакомства с авангардной молодежной культурой Ленинграда, которую до того не знала, и как-то считала ненужным узнавать.

Почему? Возможно, оттого, что это искусство, которое до сих пор не в лучшем положении, всегда было неофициальным, непризнанным, с привкусом подполья, с ореолом таинственности, с оттенком нездорового интереса. Официально его словно не было, его старались не замечать, и, в силу этого, о нем не принято было говорить и писать… Ранее, ютившиеся большей частью по квартирам и мастерским, — живопись, музыка, театр, — выходят из подполья, мощно заявляя о своем существовании; теперь, наконец, становится все больше очевидным, что нельзя пройти мимо этого явления, что оно заслужило пристального внимания и тщательного анализа, причем на каком-то иному ровне, чем, к примеру, поверхностные диспуты в прессе и на телевидении по поводу рок-музыки: хорошо это или плохо, нужна она или не нужна, запретить или разрешить и т. д.

Итак… Находясь в полном отчаянии по поводу того, что у меня не получается курсовая работа, по жанру — проблемная статья, я прослышала от нескольких своих знакомых, что в Ленинграде образовался некий новый профессиональный театр с какой-то интересной программой и далеко идущими планами. Репетируют они во Дворце молодежи. Было это в сентябре 1986 года.

Проблем, как известно, на театре множество, но, несмотря на отчаянно подживавшие сроки, ничего толкового по поводу этих проблем из-под моего пера не выходило. Попытки осмыслить проблему проникновения массовой культуры на театральные подмостки, а также проблему музыкальных спектаклей на драматической сцене, окончились полным неодобрением педагога. Вероятно, мешала некоторая доля равнодушия к тем спектаклям, которые приходилось анализировать.

В том незабвенном сентябре, в дождливый ненастный вечер, еще не подозревая о том, что впереди меня ждет процесс открытия незнакомой мне пока, особой зоны искусства, я зашла в ЛДМ. Привело меня туда чистой воды любопытство, поскольку мне сказали, что новый театр работает над мольеровским "Мизантропом" ежедневно с 12 дня до 12 ночи в Зеркальной гостиной дворца, вход на репетиции свободный.

Я стояла перед закрытыми дверями Зеркальной гостиной и пыталась расслышать музыку, доносившуюся оттуда, которая из-за бушевавшей рядом дискотеки была плохо слышна. Злилась на неистово веселившуюся дискотеку, понимая при этом необходимость подобной организации культурного досуга юных граждан. У кого-то выяснила, что музыка, столь заинтриговавшая меня — концерт пианиста С. Курехина. Имя было мне знакомо, но его творчества я не знала. Мне повезло — после антракта удалось пройти на второе отделение. Диковатым показалось соседство двух миров, столь кричаще противоречащих друг-другу: дискотека и концерт. Поразила несхожесть аудиторий — будто жители разных планет. Там, на дискотеке — взъерошенные, раскрасневшиеся, запыхавшиеся, с отрешенно-опустошенным взглядом, одетые в какую-то модную униформу молодые люди, здесь, — зале — тоже молодые, тоже одетые по моде, тоже активные: но одежда выказывала фантазию и индивидуальность личности, а активность несла совсем другой заряд: здесь царило с о т в о р ч е с т в о. Все происходящее представляло собой единство — словно в сообщающихся сосудах переливалось вещество — зал живо и адекватно реагировал на посылы со сцены, давая тем самым сильнейший обратный импульс, в воздухе витала та сакраментальная, ни с чем не сравнимая радость, появляющаяся при таинстве рождения чего-то живого и настоящего в искусстве.

Самое интересное, что внешняя атрибутика, антураж концерта практически совпадал с тем, что творилось рядом: усилители, синтезаторы, микрофоны, эксцентричность поведения, одежды. Но почему "дискотечная" молодежь не рвалась на концерт Курехина?

При кажущемся внешнем сходстве, конечно же суть этих явлений принципиально различна, и, приближаясь в какой-то точке, они тотчас диаметрально расходятся. Там — попкультура, рассчитанная на потребление, пассивно-бездумное времяпрепровождение, здесь — на активное восприятие, сопереживание.

Творчеству Курехина тесны рамки как традиционализма, так и попкультуры; разбивая их, он выходит на свою, присущую только ему орбиту, он создает некий синтез музыкальности и театральности. Многие музыкальные формы, такие, как симфония, соната, фуга — сами по себе "театральны", это как бы модель драматического произведения. Что меня поразило на том концерте? При захватывающей стихии импровизационности, присутствовала логика развития музыкальной мысли, которая, изначально высказанная сжато, опираясь на ритм "бассо остинато", начинала крепнуть, утверждаться, разрастаться изощренной вязью до мощного крещендо. Высказавшись, эта музыка размыкалась и впускала в свой круг другое начало — существо саксофонной импровизации. Саксофонист довольно иронично противоречил всему сказанному до него. В этом музыкальном диалоге-перепалке, в отстаивании своих идей и мировоззрений, возникала живая драматичность, театральность. Затем к ним присоединились два актера, которые, импровизируя, тонко улавливая направление музыкальной дуэли, своеобразно пародировали происходящее в музыке. Двойная театральность, но какая! Высокое, серьезное смешивалось с пародией гротеском, балаганом. Музыка, оттеняемая клоунадой, становилась более выпуклой, значительной.

Смесь серьезного с иронией, трагичного с балаганом, чудачеством — вот грань, позволяющая резко изменить атмосферу, взорвав ситуацию изнутри, снять напряжение, и, получив новое эмоциональное содержание, объемнее ощутить происходящее, познать жизнь. На этой грани всегда существовало большое искусство.

Потом у меня состоялась еще одна встреча с Курехиным, оказавшая решающее направление в ходе моих размышлений о проблемах молодежного театра: представление "Поп механики". Но об этом чуть позже.

А в тот вечер я все же познакомилась с театром, вернее, с его режиссером Борисом Юханановым. Они все были на концерте, поэтому репетиции не было. Во время непродолжительной светской беседы в фойе режиссер кратко изложил программу театра. Это недолгое общение утвердило меня в желании увидеть новый театр.

Спектакли для молодежи в молодежных театрах

Сейчас мне хотелось бы отвлечься от авангарда и обратиться к официальному искусству. К двум, наиболее, как мне кажется, показательным спектаклям, которые пытались найти путь к сердцу молодого зрителя.

Спектакли, любимые публикой и обруганные критиками — "Сирано де Бержерак", эксцентрическая опера по мотивам пьесы Э. Ростана в Молодежном театре и рок-мюзикл "Овод" в театре им. Ленинского Комсомола.

Чем знаменателен спектакль в Молодежном, так это краткостью представления, незамысловатостью сценографии, шлягерными попевками с легко запоминающимися мелодиями. Композитор А. Сойников и режиссер Е. Падве сделали постановку в эстетике развлекательного зрелища: смесь дискотеки, мюзик-холла, варьете и комикса, этакий эстрадизированный вариант фабулы "Сирано", где вся суть философской и поэтичной пьесы Ростана сводится к незамысловатому любовному треугольнику. Некрасивый Сирано любит красавицу Роксану, а та, не подозревая о такой несчастной любви, любит красивого Кристиана. По этому поводу вся труппа театра много танцует и поет. Опера, даже названная эксцентрической, все же подразумевает музыкальную драматургию, характеристику главных героев, единую стилистику. Вставные музыкальные номера, последовательно эклектичные, практически не имеют никакого отношения ни к развитию действия, ни к персонажам данной "оперы". На фоне кордебалета, который периодически занимается аэробикой, двигаются с микрофонами в руках главные герои, двигаются по незамысловатой траектории, преимущественно лицом к залу: то пятясь, поднимаются вверх по широкой лестнице, которая представляет всю сценографию, то спускаются по ней вниз.

Когда я смотрела спектакль, то от сцены к сцене мне становилось все грустнее и скучнее. И я позавидовала зрителям, которые веселились и азартно хлопали в ладоши: зачем я учусь на театроведа, радовалась бы сейчас, как они…

Легко в искусстве не бывает. Известно, что чем "легче" жанр, тем труднее не допустить его легковесности. Кинематографисты давно жалуются, что жанр комедии, особенно музыкальной, самый пока еще неосвоенный, самый сложный и неблагодарный. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот: с музыкальной приправой можно подать любого качества продукцию, с музыкой "съедят" практически все. К сожалению, этой идеей руководствовались драматические театры, пытаясь завлечь зрителя, потерявшего интерес к вакууму бессодержательности и бесконфликтности, заполнившему сцены.

Темное, пустое пространство сцены, в глубине которого — огромная металлическая арка, напоминающая гигантский магнит, стоящий на широких ступенях. Занавеса нет, поэтому, еще до начала спектакля, невольно обратишь внимание на обилие микрофонов, установленных на сцене, и возникнет предчувствие, что сейчас начнется нечто необычное, поскольку обычный драматический спектакль не предусматривает такого количества аппаратуры.

В зале гаснет свет, первые мгновения представления ошеломляют и превосходят все ожидания! Словно током, пронзает удар громкой, синкопированной рок-темы, в луче прожектора клубы дыма, из арки-магнита выскакивают две фигурки в красном, своей судорожной, фиксированной пластикой повторяя музыкальную тему. Но вот их уже не двое, а множество, на вас обрушивается стихия рок-представления. Момент шока сменяется недоумением — это же "Овод"!…? На этом произведении воспитывалось не одно поколение наших сограждан! Однако вспомним, что это не инсценировка романа, а р о к-мюзикл по его мотивам (композитор А. Колкер, постановщик Г. Егоров).

Хочется отдельно сказать о рок-стиле, который впервые проник на театральные подмостки после создания мюзикла "Волосы". До этого рокмузыка с ее острыми ритмо-тембровыми сочетаниями, где большое значение имеют ударные, была достоянием эстрады. И этот стиль оказался плодотворным из-за своей ритмо-организационном структуры. Рок-стиль слишком агрессивен и не терпит соседства иных жанрово-стилистических элементов.

Что же у Колкера? Рок-стиль здесь выражается только в исходной, очень краткой ритмо-интонационной формуле, которая за весь спектакль звучит считанные разы, а остальное — полнейшая стилевая эклектика, и музыкальная часть не содержит в себе ровно ничего революционного, это все в духе эстрадных клише, причем отнюдь не в роковой манере. Дело в том, что А. Колкер — популярный эстрадный композитор 60-х годов, и все завоевания музыкальной эстрады того времени он переносит на драматическую сцену 80х. Мы слышим как бы уже "услышанное", пропетое когда-то эстрадными певцами. В силу этого композитор, не сумев "наступить на горло собственной песне", остается на позициях когда-то завоеванных. Если на сцене появляется Падре, то обязательно орган и интонации григорианского хорала — это как бы попытка музыкальной характеристики кардинала Монтанелли; когда звучат "сладкие, голубые" мелодии из репертуара Сенчиной и Пахоменко, то эта псевдолирика относится к юношескому периоду Артура и Джеммы, к их чистой и светлой любви; когда Овод вспоминает свою бытность в Аргентине, то в музыке — ритмы танго. Как видим, приставка "рок" себя не оправдывает.

Что касается определения "мюзикл", то авторы постановки, памятуя о том, что наиболее выразительные эпизоды в мюзиклах связаны, как правило, с пародийными, гротескными формами, взяли в качестве формообразующего, стержневого начала тему цирка, о котором лишь мельком упоминается в романе (Артур когда-то в бродячем цирке изображал шута-горбуна). Как ни странно, именно этот прием и помог не стать спектаклю набором эстрадных номеров разных жанров. Тема цирка наиболее приблизила актеров к желаемому, поскольку в ней как-то проявились и гротеск, и театральность, и драматизм, и отстранение, почувствовалось стремление к неодноплановости, попытка философской иронии. Без этого спектакль оказался бы окончательно плоским и неинтересным, поскольку его музыкальная партитура и сама драматическая ткань не дают основания для полноценного театрального действия.

За последние годы на ленинградской драматической сцене появилось много спектаклей, максимально насыщенных музыкой, такие как "Tpexгpoшевая опера", "Необычайные приключения на волжском пароходе", "Звучала музыка в саду", "Последняя любовь Насреддина", "Тамада". Они вызвали бурные дискуссии в критике, диапазон эмоций по этому поводу был обширен. Несмотря на некоторое количество положительных мнений, большинство голосов высказывались за несостоятельность союза драмы и музыки. В результате всех экспериментов на сезон I986-1987 годов в ленинградских театрах не запланировано к постановке ни одного музыкального спектакля.

В "Оводе" помимо "цирковых сцен", когда труппа старательно и с энтузиазмом танцует (но по строгим меркам хотелось бы большего мастерства и профессионализма и от хореографа, и от исполнителей), во всем остальном времени персонажи получились статуарными и довольно неуклюжими. Только один главный герой — Овод, которого играет М. Боярский, выгодно отличается живым и осмысленным рисунком роли, своей активностью и мастерством. Он "тащит" на себе все действие, и невольно думаешь, насколько побледнела бы постановка, не будь его там. Вспомним при этом, что у Боярского большой опыт выступлений на эстраде.

Когда театр неумело заимствует внетеатральные формы, потопляя бурным потоком внешних эффектов мысль и проблематику произведений, когда зрелищность и развлекательность заимствованного языка производит замену функций искусства, ориентируя его на понятность, легкость восприятия, доставляет удовольствие без напряжения, то получается довольно грустная картина. Критик М. Дмитревская писала об этом пиршестве для глаз и ушей: "Стремясь "соответствовать", не отстать, не уступить, сравняться в популярности с могучими конкурентами, "волшебный мир кулис" прозаически распахнул себя навстречу случайному зрителю, идущему с аттракционов на эстрадное представление. Он словно протянул руку, умоляя: "Зайди, не пугайся, во мне нет ничего загадочного, непонятного, таинственного. Я такой же, как они. Обыкновенный. Зайди"1.

Почему драматический театр, особенно тот, который обращается к молодежи, решился на всякого рода заимствования из поп-культуры и эксперименты? Причин здесь много. В частности, наверное, и потому, что утрачивалось взаимопонимание, все прежнее, традиционное оказывалось узким, не открытым действительности, да и у молодого человека, в силу разных причин не воспитанного на традиционных формах — другие вкусы и другое миросозерцание. Почему попытка оказалась не столь удачной? Причин здесь тоже много, но одна из основных та, что по пути создания "нового" пошли люди, продолжающие мыслить старыми категориями.

"Поп механика" и движение "Асса"

Многое из того, что именуется официальной молодежной культурой — это грандиозная фикция: сверху существует очень тонкий и искусственно поддерживаемый слой традиционности, снизу — горько-реальный мир индустрии развлечений и поп-культуры. Живая, подлинно авангардная культура остается в каком-то странном положении: критика ее презирает, интеллигенция большей частью пренебрегает, официально-академические учреждения поддерживают ее наиболее слабые проявления, тем самым сбивая ее с верного пути (что видно на примере "Машины времени", а теперь и "Аквариума"). Настоящее существует в собственной содей подпольной субкультуре.

Непонимание порождает агрессию. Еще летом я готова была насмерть отстаивать свое убеждение, что рок-музыка — это не музыка, а "духовная сивуха", что современная авангардная живопись никуда не годится, поскольку тут желание быть оригинальным, стремление поразить маскирует элементарное отсутствие техники и трудолюбия. Не скажу, что полностью отказалась от этих мыслей. Конечно же, балласт, несомый настоящей культурой, всегда огромен, эпигоны существовали во времена всех культурных формаций.

После того незабвенного сентябрьского вечера в ЛДМ-е вся остальная осень прошла у меня под знаком активного изучения молодежной авангардной культуры Ленинграда; ходила на различные собрания, концерты, выставки, смотрела их фильмы, беседовала, пытаясь понять. Мое новое "увлечение" зачастую вызывало насмешливое недоумение знакомых и коллег — людей, воспитанных на традиционном классическом искусстве.

Постепенно от недоверия и настороженности стала приходить к некоторому пониманию того, что хотят от себя, от жизни и от искусства эти молодые люди. Концентрацией смысла их существования явилось для меня зрелище "Поп механики" С. Курехина.

Что есть "Поп механика"? Если попытаться сформулировать кратко — это развернутая музыкально-театрализованная акция, сюда входит и такое явление как "performance" (англ. -выступление) — развертывание ситуации в определенной системе образов с использованием театрального опыта, но опыта театра, отошедшего от академизма. В отличие от театра, с которым это явление схоже, здесь отсутствует повествование, нет персонажа. Что такое акция или акционизм? Новое синтетическое искусство действия, а к т и в н о е искусство, своеобразный способ самовыражения, некий театрализованный призыв, задача акций — заставить человека мыслить, переоценивать реальность и самого себя. Акции присущи клоунада, самоирония, алогичность, спонтанность, выход из привычных эстетических норм. Здесь все доводится до абсурда, превращается в парадокс. Корни этих явлений находятся в искусстве начала века толчком, несомненно, послужили находки и достижения футуристов, дадаистов, сюрреалистов, а также поп-арта 60-х годов.

Монологизирующий художник — пророк остался в прошлом: сейчас не является достаточным созерцать и культивировать собственные рефлексии, но требуется осознать время, в котором ты живешь. Наметилась тенденция не столько убеждать, сколько задавать вопросы, и, наверно, наиболее прогрессивная форма общения искусства сегодняшнего дня — диалог. Появившееся недоверие к массовой и традиционной культуре диктует желание вырваться за пределы школ и направлений. Из этого желания рождается активное искусство, которое вершит суд над негативными приметами времени. Активное искусство необходимо, когда такими приметами становятся безжалостность, эгоизм, социальная апатия, отчуждение от земли и народа, безответственность, формализм, нивелировка личности, девальвация духовных и моральных ценностей, когда материальная сторона жизни превалирует, когда пассивность и равнодушие стали национальным бедствием, когда мы находимся в эпицентре времени живого и мертвого.

Акции, performance не составляют всей сути представления "Поп механики", поскольку доминирующим моментом здесь является музыка, а музыка — это самое эмоциональное и сильное по своему воздействию искусство. Она воспринимается нами интуитивно, апеллируя непосредственно к нашим чувствами, минуя интеллектуальное осмысливание.

В целом — это и есть то новое синтетическое искусство, основанное на принципе универсальности.

В прологе-прелюдии Курехин погружает аудиторию в космос своей музыки, дает точку отсчета. Будучи большим и серьезным музыкантом, он поднимается до высот гармонии и красоты. Сама стихия представления расходится потом лучами от этой заданной точки.

Сцена постепенно заполняется, одна за другой выходят группы музыкантов — саксофонисты, гитаристы, струнный квартет, фольклорный ансамбль, а также эксцентрическая шоу-группа. Каждая группа исполняет свои "функции", а все вместе — они единый организм, жизнью которого руководит Курехин, он — душа и мозг этого организма, он его режиссер и дирижер.

Публика в зале разнообразная. От молоденьких панков и рокеров, которые перемежаются с благополучными на вид детьми из так называемых благополучных семей, до солидных и пожилых поклонников нового искусства. Очень интересно наблюдать за реакцией зала: молодые буквально ревут от восторга, когда на сцене появляются эксцентрики, балаганя и импровизируя по ходу действия, но Курехин, обладая безупречным чувством формы, вовремя их убирает со сцены и дает соло саксофонисту.

Звучит великолепная джазовая импровизация, которая больше по душе зрителям постарше, но даже буйная молодежь притихла, затаив дыхание, настроилась на серьезный лад: подействовал высокий профессионализм солиста. Курехин не может долго быть серьезным, он делает знак шоу-группе, которая выводит на сцену живого козла. Козлу почему-то не понравился саксофонист, либо его музыка, и в самый патетический момент животное решает, что пора заканчивать импровизацию, проявляя неприкрытую агрессию и вызывая неподдельный ужас артиста.

Все представление идет на подобном столкновении серьезного и комического, но умение относиться ко всему с долей хорошего юмора, иметь возможность самоиронизировать — не есть ли это высшая серьезность?

Экспрессия тяжелого рока достигла своего предела, сена отдана группе гитаристов (здесь все ленинградские рок-звезды) властно довлея над залом, ритмичная, громкая, жесткая музыка забрала все внимание, диктуя свои, присущие только ей, специфические эмоции. Но вот к шеренге гитаристов пристраивается петрушечьего вида клоун с балалайкой, который ненадолго "сбивает" накал страстей своей пародией. Остро чувствуя форму, Курехин скоро заставляет его скрыться, чтобы не перегнуть, не переиграть ситуацию. Чувство меры порой заставляло организатора-дирижера почти силой прогонять со сцены, забывшуюся в стихии игры шоу-группу, невзирая на ее невероятный успех у зрителей.

"Поп механика" родилась в недрах движения "Асса", своеобразного союза художников и музыкантов, занимающихся авангардным искусством. Это есть то активное искусство, искусство действия, стремящееся к универсальности, где все тесно связано между собой, где сложно вне контекста рассматривать музыку отдельно от живописи (здесь музыканты рисуют; а художники поют), живопись отдельно от театра (акций), от фильмов, которые создают участники движения под руководством художника Е. Юфита.

На концерте "Поп механики" я не жалела о том, что учусь на театроведа, напротив, — переживала, что багаж знаний у меня недостаточен для того, чтобы в полной мере понять и объяснить все увиденное и услышанное.

Возникший круг ассоциаций был обширен: дионисийские празднества, народный балаган, вспомнились театральные теории начала века, принцип иронии у немецких романтиков. Захотелось вновь обратиться к истории музыки, театра, живописи, поскольку активное искусство хотя и стремится за рамки традиций, тем не менее имеет мощные историко-художественные корни.

Театр умер. Да здравствует Театр!

Назвав себя "Театр Театр", желая творить и сказать миру нечто свое, новый театральный коллектив тем временем самозабвенно и не считаясь с трудностями, работает над "Мизантропом". До 29-го декабря 1986 года можно было назвать адрес театра — ленинградский дворец молодежи. Теперь у него нет точных координат. Что произошло?

Еще не было показано ни одного спектакля, а в театральных кругах города уже шла молва — "Театр Театр" стал вызвать интерес. Их открытые репетиции привлекли не только мое внимание, желающих узнать, что там делается, было множество.

Известна, уже ставшая легендой, история встречи Станиславского с Немировичем-Данченко в "Славянском базаре": разговорившись, к концу беседы они пришли к выводу, что им необходимо создать свой, принципиально новый театр. Так возник МХТ. Нынче времена другие… Наши герои встретились не в "Славянском базаре", и их было тогда не двое, а поболе, но они тоже разговорились и поняли, что, будучи единомышленниками, они готовы для совместного творчества. С большими, трудностями они нашли себе пристанище под крышей ЛДМ. Репетиции театра привлекали внимание своим методологически, разработанным объемом: от конкретной работы актеров над совершенствованием своего психофизического аппарата (попытки выработки универсального тренинга, включающие в себя элементы различных театральных систем: энергетического тренинга Гротовского, магического тренинга Антонена Арто, пластического тренинга Декру), до таких новейших и мало пока знакомых отечественному театральному опыту жанров драматического действия, как — акция, хеппенинг, режиссерско-актерский джаз. "Театр Театр" поставил перед собой одной из существеннейших задач — понимание и выражение на сцене проблем и надежд молодого современного сознания, что обязательным образом включает в себя и переосмысливание эстетики молодого поколения.

Не хочется сейчас рассказывать о всех перипетиях бытия наших героев в статусе театра при ЛДМ, только их бытие под опекой администрации Дворца вылилось не в ожидаемого всеми "Мизантропа", а в спектакль с неожиданным названием "Хохороны". Бытие определило стиль театрального действа, забавный чеховский неологизм появился не умозрительно. Театр заранее чувствовал и понимал, что ему здесь не жить.

Итак, 29 декабря состоялось представление, о котором хочется рассказать и которое я, в качестве рабочей гипотезы, назову спектаклем, ибо оно вполне заслуживает этого названия.

Спектакль начинается задолго до его фактического начала. Привычного, — войти в зал, устроиться поудобнее и терпеливо ждать третьего звонка, — этого нет. Тут сразу попадаешь в некий предспектакль: все участники действия находятся на сцене, ощущаешь, что что-то уже происходит, хотя актеры рассредоточены в пространстве статичными группами. При входе понимаешь, что тебе дается специальное, важное время, чтобы освоиться в этой атмосфере, привыкнуть, осознать себя в ней, оценить обстановку.

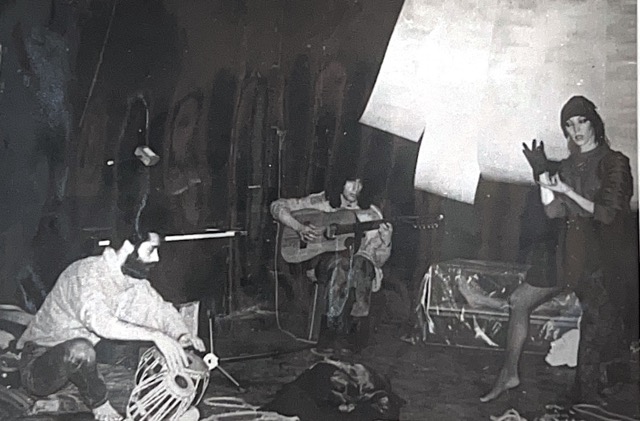

Вот четверо актеров сидят на стульях, между ними стоит низкая длинная железная конструкция, обтянутая полиэтиленом, чем-то напоминающая громадную капсулу или гроб, еще одна такая капсула стоит у стены напротив, а рядом с ней, лицом к стене сидят еще двое актеров. У боковой стены расположились музыканты.

Стулья и железно-полиэтиленовые конструкции — пожалуй, вся сценография. Нет, еще картины на стенах, опоясывающие зал, замыкающие зрительские и актерские места, объединяющие пространство, своим расположением говорящие о том, что особого раздела, четвертой стены нет. Чтобы разглядеть написанные авангардистами полотна, тоже требуется время — тут картины на мольеровскую тему и живопись "Ассы".

"Вживание" происходит под многократно прокручиваемую песню "Каховка". С самозабвенной настойчивостью крутит патефонную ручку человек в страшной гипсовой маске, напоминающей не то оборотня, не то фантомаса. Двигается в этой композиции только один человек — режиссер. Он что-то заботливо поправляет, переставляет, поднимает мелкий мусор и сносит его в центр, сооружая из бумажек, веревочек, палочек какую-то затейливую конструкцию. Эта конструкция за время спектакля разрушится, и на ногах актеров мусор вернется "на круги своя"…

Резко обрывается "Каховке", фигура режиссера исчезает, спектакль начинается. Фантомас-оборотень зачитывает фрагмент какой-то необычной статьи под названием "Уловки мимикрии" — о бабочках, которые, чтобы выжить, вынуждены были прикидываться змеями. "Уловки мимикрии" — еще и второе название спектакля.

Вся картина статичной композиции постепенно оживает: под фортепианный аккомпанимент актеры встают и начинают танцевать менуэт. Расцветает удивительный мир бабочек, необыкновенность и яркость костюмов оживает в танце. (Костюмы — отзвуки готовившегося "Мизантропа", но это тоже уловки мимикрии: стиль мольеровской эпохи, а сделаны они из современных синтетических материалов, и на современный лад.). "Стойте!". Режиссер, сидевший в зале, выскакивает на сцену: "Стойте, у нас ничего не получится: один актер не явился!" В стоп-кадре застывает менуэт. "Продолжение невозможно, без этого актера нельзя. Но что же делать с этой красотой?" — вопрошает режиссер всех присутствующих. Танец красив, костюмы красивы, а что с этим делать дальше — непонятно, так как без кого-то неявившегося у них ничего не получится… Действительно, начинаешь верить, что сейчас все кончится…

Выход из положения найден! Со зрительских мест поднимаются несколько спокойно-мрачных людей и со знанием дела медленно и методично напяливают на остановившихся актеров, поверх их пестрых костюмов, нелепые темные пальто, на головы надевают старые ушанки. Только с одной актрисы, застывшей в изящно-грациозной позе, постепенно срывает одежды, завистливо примеряя их на себя, какое-то злобное существо среднего рода. Оно при этом неуклюже пританцовывает, пытаясь подражать увиденному менуэту. Сцена-символ: Настоящее — и подделка, пытающаяся стать настоящей, Красота и Уродство, пытающееся мимикрировать. В результате — Настоящее, ставшее беззащитным, эта Красота, обнажившись, ставшая еще более щемящей, укладывается в гроб-капсулу, которую тщательно заматывают полиэтиленом. Во вторую капсулу упаковывают актера-мужчину. Красоту запрятали, либо похоронили — понимай, как хочешь. Красота, надев на себя пальто, стаивает, превращается в бытовизм, и, заразившись мрачностью и бытовизмом, на стулья теперь усаживаются не актеры-бабочки, а равнодушные зрители захудалой киношки, которым не хватает только семечек. Они равнодушно и апатично просмотрят все, что будет происходить дальше.

Тишина взрывается придушенным криком: "Сорвите с меня путы, дайте мне сказать!" -короткая новелла Хармса, превращенная в трагический монолог с петлей на шее, в протест против тотальной лжи и равнодушия.

Спектакль, словно ожерелье, состоит из сцен-бусинок, нанизываемых на одну нить, сменяясь, сцены оттеняют друг друга. Вслед за Хармсом идет самая блестящая сцена, являющаяся кульминацией первого акта — одноактная пьеса Славкина "Картина". Тема этой пьесы во все времена актуальна: взаимоотношения художника с обществом, но у Славкина она подается в сатирическом, комедийном, даже абсурдистском аспекте, тем самым заведомо занижаясь. Оба героя у него довольно мелки и даже ничтожны. Художник неудачник, автор единственной картины, постоянно приходит в гостиничный номер, где она висит, и беседует о ее достоинствах с проживающими. Очередная беседа с очередным постояльцем — вот сюжет пьесы.

Что же в спектакле? Разработана здесь пьеса в традициях современной академической режиссуры, мало того, — довольно убогая ситуация литературной основы поднята до уровня высочайшего трагизма: художник — гений, картина его — уникальна, его собеседник — почти пророк.

Если не смотреть на сцену, а только слушать актеров (И. Четвертов, С. Молчанов), то услышишь качественно разработанную пьесу с высокой тематикой. Ничего непривычного. Но мы не только слушаем, мы смотрим.

Герои одеты в костюмы эстетики "Ассы": на художнике только старые сатиновые трусы, его собеседник в белой балетной юбочке: с огромными торчащими усами и странной повязкой на голове (не то балеринагермофродит, не то старый янычар). У них в руках бутафорские деревянные сабли, которые по ходу пьесы "комментируют" кривую эмоциональных всплесков, когда ситуация в диалоге приобретает конфликтную окраску, начинается бой на саблях, при наступлении согласия сабли опускаются.

Подобное сочетание серьезного и комического, академизма и акционизма производит эффект художественного шока. Все это усугубляется "живой картиной" — мир пьесы периодически размыкается и впускает в себя кино. На то место, где как бы висит "шедевр", проецируются любительские коротенькие немые фильмы Е. Юфрита, созданные в эстетике черного балагана: "Труд и голод", "Лесорубы", "Санитары-оборотни". Действительность этих лент как будто противоречит действительности самой постановки, но на этом контрасте происходит невероятное обнажение и препарация обеих действительностей. Постоянным музыкальным фоном всему действию служит настоящая восточная музыка, которую великолепно исполняет на настоящих музыкальных инструментах находящийся тут же музыкант А. Красиков.

Помните, как у Л. Тика в пьесе "Кот в сапогах" здравомыслящая публика негативно реагирует на необычное представление, солидные зрители возмущаются? Зрители в "Хохоронах" (те, в черных пальто, равнодушные), не шелохнулись, они продолжают сидеть в почетном карауле у капсулы с погребенной Красотой.

Пьеса окончена, оба ее героя без всякого перехода превращаются в "юных бойцов", только Художник надел пожарную каску, и, подняв сабли, они поют "Там вдали за рекой". Поют серьезно, артистично. Бывший Художник, теперь боец молодой, инсценирует гибель "возле ног вороного коня", упав навзничь, тихо запевает романс Окуджавы: "Исторический роман сочинял я понемногу". Каждый пишет, как он слышит…

Что это? Издевательство над святынями? Ни в коем случае. Это уловки мимикрии; спектакль, чтобы выжить, прикидывается акцией. Поднимаются в нем проблемы серьезнейшие, говорится о них не газетными штампами, набившими оскомину, а лексикой активного искусства, заставляющего активно мыслить.

"Каховка" -Хармс -"Там вдали за рекой" -Окуджава — это не что иное, как и с т о р и я. От Гражданской — до наших дней. Ироническая отстраненность здесь не только стилистический прием, сколько сторона мировоззрения. Вспомним, как у немецких романтиков отрицались границы между комическим и трагическим, реальным и фантастическим, как ломались барьеры между отдельными жанрами, как художник-творец наделялся у них правом иронии ко всему, считающемуся неприкосновенным и устойчивым. Романтикам чужда нормативность. "Театр Театр" иногда называет себя "магическим театром", а свое направление в искусстве "новым романтизмом". К чему призывает "Театр Театр"? Хватит лжи и апатии, оглянитесь еще раз на нашу историю, переосмыслите ее, поймите сегодняшний день и осознайте свое место в нем!

Начало 2-го акта предстает как доверительное обращение театра к душе человека. Все заданное в I-ом акте здесь, как в фокусе, концентрируется в истории манхэттенской девушки, которую поведает девушка из Москвы (М. Бородина). На стенах карты Москвы и Нью-Йорка. Переход к осмыслению проблем общечеловеческих, но способом лирически-трагического монолога. За рассказом актрисы о том, как она работала с любимым ею человеком над пьесой Т. Уильямса "Говори мне как дождь, а я буду слушать" чувствуется и ее несостоявшаяся любовь, и перевоплощенное творчество. От своих проблем она постепенно переключается на пьесу и становится уже манхэттенской певичкой из ночного варьете: перед нами история человека, на глазах у которого крадут его мечту.

К ее монологу подключается еще один монолог, но — музыкальный. Ю. Наумов исполняет свою песню-размышление "Театр Станиславского", которая, как в магическом театре, показывает полную самоиронии и трагизма историй молодого сознания.

Без Любви, Доброты, Красоты жизнь теряет смысл, пропадают ориентиры. Финал двойной истории Актрисы звучит уже из полиэтиленовой капсулы. Это Смерть. Высокий трагизм никогда не отдает пессимизмом. Сгустившиеся сумерки высветляются джазовым свингом — это актриса А. Булгакова поет светлую и нежную мелодию, склонившись у полиэтиленового гроба. Это Надежда. Свет.

Спектакль — программный. Он как бы говорит: "Все это — твоя и моя жизнь". Сложный по своему языку, полифоничный по звучанию, неоднозначный по восприятию, спектакль заслуживает особого внимания и особого отношения. В нем чувствуется продуманная, жесткая режиссерская конструкция. Режиссер — Б. Юханов — держит в своих руках все нити спектакля: он то сидит в зале, то участвует в действии и при заданной импровизационности, является дирижером этого своеобразного джаза, где актеры — оркестранты разрабатывают заданную тему, варьируя ее звучание от соло до тутти, от пианиссимо до форте, виртуозно солируя, перекликаясь в дуэтах, трио, квартетах. Слаженность труппы выдает в ней единомышленников, людей, которые знают, что они делают и что хотят сказать. Серьезно, с величайшим чувством ответственности, высоко художественно и высоко профессионально этот театральный коллектив соткал пестрое, объемное, драматическое полотно, на котором затейливо расположились зарисовки-сцены. Их можно разглядывать и по отдельности, но все вместе они составляют единое целое — это наши болевые точки, драматичность состояний сегодняшнего мира. Не плоско, не плакатно, не примитивно-доходчиво. Учитывая великие традиции театра, пропуская их через призму своего видения, они ищут новый, собственный путь. Импровизационность, гротеск, ирония, высокая трагедия, трагикомичность; цирк, кино, рок, фольклор, акция — вот те средства, из которых строится мир спектакля. В нем актеры и зрители начинают жить одной жизнью, поскольку нельзя остаться равнодушным к тревожному набату, который словно подземный гул раздается во время всего спектакля.

К сожалению, широкая общественность "Хохороны" не увидела. Дальше "прогона" спектакля для администрации Дворца дело не пошло. Вероятно, широкая общественность "Хохороны" в ближайшем будущем не увидит, потому что администрация решила: эстетика "Театра Театра" не совпадает с эстетическими устремлениями Дворца. Театр лишился крова. Но то и дело в театральном институте появляются объявления о просмотре очередного видеофильма Юханова, кто-то, говорят, видел "Хохороны" в ДК Пятилетки.

Судя по всему, есть надежда, что "Театр Театр" остался жив.

У критиков появилась дежурная фраза: "Театр пытается говорить с молодым зрителем на его языке". Но как показала практика, язык этот заимствованный, причем не лучшие его образцы.

Что пытается делать "Театр Театр"? Не лукавое мудрствование, не элитарность, а отчаянная, искренняя попытка найти настоящий общий язык, вступить в диалог с молодежью, привлечь ее в театр. Объясниться не заимствованными штампами, а современной разговорной речью, органичной, присущей молодому поколению, сложившейся в его среде. Это — переоценка театральных ценностей, которые завели в тупик академические сцены, пытавшиеся заигрывать с молодежной культурой, теряя при этом свой художественный язык и не находя нового.

Стихия театральности "Поп механики", наверное, заразительнее и благотворнее для молодых, чем псевдотеатральность "Овода", а честность и серьезность "Хохорон" вызовет больше доверия и симпатии, чем выхолощенный лубочный альянс Сирано — Роксана — Кристиан. Как сделать так, чтоб рок-оперы сочиняли не колкеры, а молодые талантливые рокмузыканты, которых в Ленинграде предостаточно?

"Поп механика" и "Хохороны", авангардная культура, конечно же, не панацея от бед современного театра, но во всяком случае — это попытка выйти из его кризиса.

1 Дмитревская М. Звучала музыка на волжском пароходе. Театр. 1985, № 3, c. 122.

Комментарии (0)