/"Театр времен Нерона и Сенеки"/

Задолго до того, как социологи, психологи и прочие специалисты стали говорить о социальной роли личности, о множестве ролей, играемых обычным человеком в обычной жизни, В. Шекспир сказал: "Жизнь — театр, а люди в ней — актеры". Действительно, каждый из нас играет несколько ролей: дома — роль мужа, отца, сына и т. д., на работе роль начальника или подчиненного, и мы сами порой не отдаем себе отчет, какой степени перевоплощения удается достичь в той или иной роли. В повседневной жизни мы пытаемся сами и режиссировать наши роли, уверенные в том, что это получается у нас великолепно. Иногда, правда, мы с режиссурой не справляемся, и коррективы вносит сама жизнь. Иногда мы пытаемся режиссировать чужие роли, и это, как правило, заканчивается плачевно, но когда это происходит в локальном масштабе, когда мы набиваемся в режиссеры своим близким или соратникам по работе, учебе и т. д. — это полбеды. Но людям бывает этого мало. В своем тщеславии, в гордыне, они уверены, что способны создать спектакль гигантского масштаба и сыграть в нем главную роль, отводя остальным лишь роли статистов в своем спектакле. Даже если такие люди талантливы, даже если они гениальны — все равно им бывает очень трудно выдержать свой спектакль в рамках жанра, довести свой спектакль до кульминации и развязки, сохранив неизменным число участников. А если такие самодеятельные режиссеры бездарны? А если при этом они назначены судьбою, этим высшим художественным советом на должность главного режиссера жизни целых народов? А если они поклонники дешевых, но опасных трюков, если склонны к эклектике и пытаются трагедию превратить в комедию и наоборот? А если они порой забывают, что имя их спектаклю все-таки жизнь, и заставляют своих актеров все делать понастоящему, в том числе умирать, убивать, унижаться… А если помощники и ассистенты этих главных режиссеров тоже бездарны? Или, что еще хуже — если они талантливы, но подыгрывают бездарности? Тогда происходит самое ужасное — спектакль, несмотря на свою кажущуюся эклектичность, остается в итогах в рамках жанра, имя которому — трагедия. Самое ужасное еще и в том, что у такого спектакля мало зрителей, по крайней мере, зрителей, способных пережить этот спектакль, оценить его, испытать катарсис. И последующие поколения получают сведения о спектакле часто в извращенном виде, то ли из-за недостатка живых свидетелей, то ли из-за некомпетентности критиков.

Поэтому они не выносят уроков из подобных неудач, а если и выносят, то быстро их забывают, и тогда спектакль повторяется.

Наверно, поэтому человечество и придумало театр, настоящий театр, со сценой, зрительным залом, гримом и бутафорией, чтобы иметь возможность все-таки экспериментировать сначала на "малой сцене", прежде чем выносить спектакль на "большую". Чтобы проверять сценической условностью жизненную правду, решать массу насущных вопросов, т. е., попросту говоря, учиться.

Такой эксперимент ставят авторы спектакля "Театр времен Нерона и Сенеки" на сцене Большого драматического театра им. Горького. Театр жизни и театр сцены находятся в состоянии некоего устойчивого равновесия, подобного, на мой взгляд, жидкости в сообщающихся сосудах. Жизнь питает театр, а театр питает жизнь.

Расположившееся в самом центре сцены, под римским портиком, ампирное кресло-трон с гнутыми ножками, залитое лучами прожекторов, неумолимо притягивающее взгляд, мутные зеркала замаскированных проходов сквозь руины куда-то вглубь, подчеркнуто условное одеяние актеров настойчиво обозначивают связь времен, причудливое сочетание правды и вымысла, являющееся необходимой предпосылкой рождения художественного образа. Нам словно постоянно напоминают: "Не забудьте, что вы театре!" Начинается спектакль. Гром литавр, перерастающий в рев, резко обрывает ту, другую жизнь, с ее проблемами, надеждами, огорчениями, и вот сотни глаз сосредоточенно устремляются на сцену, уши обращаются в слух, и рассеивается тысячелетний прах, и словно исчезают руины, словно из ниоткуда возникают вдруг замершие фигуры, высвеченные постепенно нарастающим светом, причудливая мелодия обращает их в движение замысловатого танца. Постепенно они оживают, как бы обрастая плотью, вызванные из глубины веков воображением художника, и появляется на сцене Рим времен Нерона и Сенеки, театр времен Нерона и Сенеки.

Театр в театре. Прием не нов, но очень эффектен. Актеры играют героев, которые, в свою очередь, разыгрывают комедию жизни, своей жизни. Двойная игра, двойная оценка, двойное зрелище. Жизнь переплетается с игрой, игра переплетается с жизнью, и уже непонятно становится, где игра, а где жизнь.

А играют герои в страшную игру, живут страшной жизнью. Неслучайно драматург выбирает для своей пьесы исторический фон одной из самых страшных эпох в человеческой истории — время правления императора Нерона, "комедианта, играющего на кифаре, оскорбляющего святыни своего народа, запятнавшего себя всеми видами убийств, который спокойно разгуливает по Риму без охраны и вот уже второй десяток лет стоит во главе государства. Что из того, что он истребил лучших людей? Какое дело до этого обожающей его толпе? Чернь бездельничает, развлекается и, главное, сыта".

Этот-то человек и берет на себя функции режиссера кровавого, но величественного в его собственном представлении спектакля, который, как и подобает, должен именоваться "Нерониями". А в преддверии этого галапредставления он решает провести серию генеральных репетиций, поупражняться в метаморфозах, следуя обычаям богов небесных. Можно превратить мальчика Спора, развращенного раба, — в девушку, гордого некогда сенатора Антония Флава — в сивого мерина Цицерона, продажную девку — в непорочную жрицу. Главное — все делается до смешного просто. Собирается великий законодательный орган — гордость и слава — римский Сенат, который выносит постановление, и готово, метаморфоза свершилась.

Но это все настолько просто, что быстро наскучивает. Хочется совершать метаморфозы, достойные великого Цезаря. И вот тогда и для этого Цезарь призывает в Рим своего учителя, мудрого философа Сенеку. Сенеку, который так дорожит своим презрением к смерти, презрением к жизненным благам. Вот что было бы интересно: провести метаморфозу с любимым учителем, высечь из него то белое облако страха, которое ему, Нерону, так нравится высекать из других, удовлетворить свою страсть подавлять человеческую волю.

Остается последний оплот твердыни сопротивления, воплощенной в бесстрастие, который просто необходимо раздавить, ибо пока существует хотя бы островок пусть даже молчаливого протеста, до тех пор власть тирана — в опасности.

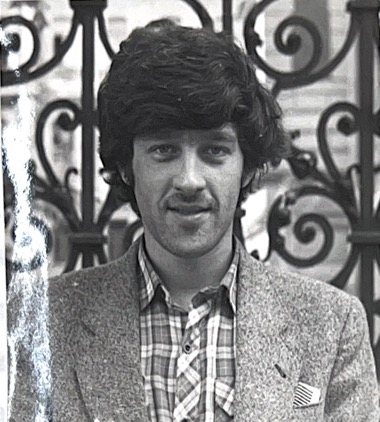

Образ Нерона, без сомнения — центральный образ как пьесы, так и спектакля, поэтому большой удачей театра было то, что роль досталась А. Толубееву, которому удалось воплотить на сцене целую гамму оттенков, переживаний, страстей.

Актер играет человека, достигшего высшей власти, достигшего пресыщения, когда ничто уже из нормальных чувств, свойственных нормальному человеку не волнует кровь, когда лишь два чувства, две страсти властвуют: страсть подавлять человеческую волю, высекать из людей это самое белое облако страха и страх потерять эту власть.

Пьеса сконструирована Радзинским таким образом, что основной конфликт, движущий действие, находится именно внутри самого Нерона, это конфликт между воспитанным Сенекой, великим моралистом Сенекой, юношей — и сидящим глубоко в душе Нерона призраком Софрония Тигеллина, т. е., фактически конфликт между двумя "я" одного человека, каждому из которых потворствует окружение. И кульминация этого конфликта происходит и в пьесе, и в спектакле именно тогда, когда эти два "я" сливаются, когда Нерон признается, что нет никакого Тигеллина, когда выясняется, что великий моралист Сенека знал об этом и молчал.

Такого человека с двойным "я", с больным, раздутым, взращенным самолюбием потрясающе играет Толубеев. Его экспрессивная игра, выразительная мимика, динамический рисунок роли мощно выносят его в центр спектакля, на его законное место. Уже в самой первой сцене, когда Толубеев в кожаных штанах проходит, щелкая бичом, когда мы ничего еще не знаем, и ничто не говорит нам о том, что перед нами император, мы инстинктивно чувствуем, что человек на сцене вскормлен властью, ею сыт, ею отравлен.

Создавая роль, актер обычно апеллирует к тем или иным воспринимающим центрам зрителя — чувственным или рациональным. У меня создалось впечатление, что Толубеев своей игрой обращается куда-то в глубины подсознания и делает это мастерски. Этому служит какая-то нечеловеческая, кошачья вкрадчивая пластика, порой отвлекаешься от текста, наблюдая за ежесекундными мимолетными изменениями выражения его лица. Какие переходы состояния и настроения! Вот плотно сжатые губы, надменный взор, весь его лик выражает величие и неприступность, и тут же, спустя какие-то мгновения, он весь преображается, томно закатывает глаза или растягивает губы в приветливейшей улыбке. Иногда, правда, очень редко на лице его появляется растерянное, совершенно детское выражение, но оно тотчас же пропадает, уступая место иным чувствам.

Но пьеса, и особенно специфика игры Толубеева, требует камерности, и поэтому перевод спектакля на большую сцену представляется мне ошибкой, хотя даже на большой сцене сам ритм, который задает спектаклю его корифей, способен удерживать внимание зрителя.

Но происходит странный и ужасный парадокс: человек, который исходя из элементарной логики, должен был бы внушать нам ужас и отвращение, вызывает у нас скорее симпатию. Происходит это, вероятно, потому что ритм, задаваемый Толубеевым спектаклю, качество его профессионализма не встречают никакой реальной поддержки со стороны его партнеров. Причины тому заложены уже в тексте пьесы, а так как авторы спектакля следуют ему неукоснительно, то, естественно, отпечаток лежит и на самом спектакле. Нелепой тенью бродит по сцене бывший сенатор Антоний Флав, ныне конь. Исполняющий эту роль М. Волков не впервые в своем творчестве сталкивается с подобной тематикой, но его ржанье так и остается гласом вопиющего в пустыне. О работах Лозовой и Томашевского мне вообще не хочется говорить, поскольку они играют просто плохо.

Но особо необходимо поговорить о роли Сенеки в спектакле, ибо именно Сенеке отведена роль важнейшего звена, одной из сторон действенного конфликта, причем именно той его части, идеологической, которая особенно выпячена авторами спектакля. В самом деле, именно Сенека фактически взрастил оба "я" императора, с самого детства молчаливо потворствуя порокам, предавая забвению самые кровавые преступления своего воспитанника, проповедуя при этом высокую мораль стоицизма. Естественно, это привело к тому, что его ученик утратил человеческую мораль, что происходит всегда, когда слово расходится с делом, более того, он выработал для себя иную мораль, мораль тирана, возвышающегося над толпой, что привело в конце концов к тому, что учитель, наконец, смог получить свою плату за обучение. Тема, нужно отметить, логически выстроена и выливается в центральную тему спектакля: о великом моралисте, воспитавшем великого убийцу, о мере ответственности конформиста перед народом, друзьями, временем за результаты своего конформизма.

Именно здесь-то и подстерегает парадокс. Нерон и Сенека оказываются противопоставленными друг другу, но последний совершенно не готов к подобному противопоставлению ни по материалу пьесы, ни по уровню актерского профессионализма.

На протяжении всей пьесы роль Сенеки сопровождается авторской ремаркой "бесстрастно". Именно так и проводит эту роль А. Романцов. Как играть бесстрастие, чтобы не стало скучно зрителю, тем более на фоне бешеного темпа, диктуемого партнером? Не знаю. Знаю лишь, что Романцов весь спектакль словно боится уронить маску бесстрастия со своего лица.

Философия Сенеки терпит крах в столкновении с реальной жизнью. Что же предлагается взамен? Тут-то и появляется из бочки, постоянно стоявшей все это время на сцене, старик Диоген. Его играет артист Данилов, благодушное лицо которого никак не вяжется с христианскими мотивами, которые он противопоставляет стоической философии Сенеки, равно как и натуралистически обезображенные кисти рук совершенно не вписываются в условный ряд спектакля. Трудно понять, какую смысловую нагрузку несет на себе отождествление Диогена, Христа и Прометея в одном лице. Ясно одно: поставив в своей пьесе целый ряд проблем, в достаточной мере актуальных и сегодня, автор не дает готовых ответов, не дает их и спектакль. Но, в том, наверное, и заключается диалектика взаимоотношений маленького театра сцены и большого театра жизни, что на малой сцене вопросы лишь формулируются, а ответы на них нужно искать на большой.

Комментарии (0)