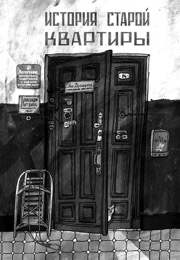

«История старой квартиры». Городской театр и Наталия Лапина по мотивам книги А. Десницкой и А. Литвиной.

Режиссер и автор инсценировки Наталия Лапина, художник Александр Якунин

Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог

Штопаем ранения души.

Новая площадка Городского театра на Галерной — это бывшая старая квартира. Похожая на ту, что стала героиней детской книжки «История старой квартиры» Александры Литвиной и Ани Десницкой, поселивших почти десять лет назад в типографский формат 70×100/8 семью Муромцевых. Они въезжают 12 сентября 1902 года в шесть новых комнат, пахнущих клеем и воском, на весь ХХ век.

Жизнь семьи и квартиры подробно нарисована Десницкой, как и положено в виммельбухе, по ней можно изучать перестановки мебели и «уплотнения» жильцов, многопредметный вещный мир каждого десятилетия (монеты, штаны, щипцы и сумки). А отдельно — коллажи из газетных вырезок и портреты сопутствующих эпохе людей — Сталина, Солженицына, Сахарова, Брежнева…

Московскую квартиру «из книжки» в финале превратили в кафе «Старая квартира» (литературные Муромцевы отмечают там в 2002 году 92-летие бабушки Муси).

Петербургскую квартиру на Галерной превратили в чудесную театральную площадку Городского театра. Здесь обаятельно пахнет свежим ремонтом и идет спектакль «История старой квартиры», будто посвященный гению места. Ведь здесь жили люди. Какие-то Муромцевы.

Кто они? Как их звали?

Как они встречали 1914-й?

Кого забирали из этой квартиры в 1937-м, как забирают соседа Муромцевых Льва Орлика, а потом его жену Лялю, подселенных после революции? Какие дети остались здесь сиротами, как Искра Орлик и еще 25 000 детей, указом Сталина оторванных в 1937–1939 годах от репрессированных родителей и определенных в детприемники (как наш Эдуард Степанович Кочергин и его брат Феля)? В спектакле читают этот указ, читают и строчки из воспоминаний многих детей, потерявших родителей, и родителей, ничего не знавших десятками лет о своих детях. Жуть, жуть, жуть, расширяющая пространство квартиры — до размеров страны.

Как переживали жители этой квартиры черную блокадную зиму 1941-го, остались ли живы? Надежда — что вот Нева рядом, вода близко. Вспоминаю, как Марина Азизян рассказывала: их семью в блокаду выручало то, что жили на набережной Макарова, до проруби недалеко. И окна во двор…

Радовались ли 5 марта 1953 года сообщению из черной тарелки радио? Или плакали по тирану?

Кто из жильцов этой квартиры на Галерной был стукачом, а кто — невыездным и сидел в отказе, как Федя Штейн, ныне американский гражданин?..

Что чувствовали они 12 апреля 1961 года? А в августе 1991-го (до Мариинского дворца, где шел митинг, — рукой подать)?

А может, кто-то из жильцов этой квартиры приходил на спектакль, как приходят Муромцевы — герои книжки — в кафе?

Виммельбух, а вслед за ним спектакль придуманы как коллективный детский дневник: разные поколения детей-Муромцевых оставляют краткую запись о дне и годе: 1902, 1910, 1937, 1941…

Я Ира Муромцева… Мне 6 лет…

Я Николка Муромцев…

Я Петя Симонов…

Я Лена Штейн…

Это их заметки о себе, папе и маме, соседях. Но через частное встает история страны. Муромцевы разветвятся потом на Штейнов и Ниношвили, за их генеалогическим древом в спектакле, ритмично и четко летящем сквозь десятилетия (и то — три часа), будет трудно уследить (в виммельбухе все связи прочерчены в отдельной портретной галерее), но в угадывании, кто кому кем приходится, всегда есть особая человеческая увлекательность.

Детские записки — всегда картинки из рая, даже если это конец декабря 1941 года. История страны дана через детское неведение, а драматизм истории понимаем мы (для кого-то наверняка пробег по ХХ веку вообще становится новостью). Анализ перепоручен нам, зрителям, нашим чувствам и памяти, знаниям и травмам. Герои здесь — обаятельные, точно, но точечно намеченные типажи, а меняющиеся на беленом кирпиче даты — толчок к ретроспективному движению нашей личной — исторической, семейной, биографической, гражданской — памяти. Возбуждение нашей рефлексии. В этом — главный и необычайно важный сегодня механизм воздействия спектакля, по сути, его движок, вырабатывающий эмоциональное электричество. Суть спектакля не в том, как играют актеры (а они играют хорошо, ансамблево, слаженно, с пониманием истории и своего голоса в хоре, с четкостью общего темпоритмического движения, играют с болью). Суть в том, что стопроцентно запускаются личные воспоминания, ассоциации, в тебе идет параллельное действие.

«Старая квартира» — книжка детская. Наталия Лапина ставит взрослый спектакль. И для взрослых.

Детей тут играют разновозрастные актеры, знающие, что из рая изгоняют… Но они как будто обманывают время, меняясь ролями, веря в то, что жить скоро станет лучше, старея в этих надеждах, а из взрослых превращаясь снова в детей следующего поколения Муромцевых, верящих в завтрашнее счастье. Юлия Нижельская в 1902-м — «мама, самая красивая», а в 1992-м —школьница Сашенька Муромцева. Такой путь переселения душ. «В один конец», не меняя ролей, проходит сквозь ХХ век только Александра Ионова — Маруся Муромцева — сперва дореволюционная девочка, младшая сестра, а потом бабушка Муся, живущая в Купчино…

Спектакль состоит из судеб людей и их безвозвратно уходящей жизни. Его герой — пожирающий все жизни Хронос. «Я Ира Муромцева, мне 7 лет», — картаво объявляет в 1902-м семилетняя девочка (Тина Тарусина), а в одной из последних сцен — 1987 — прабабушка Ирина приезжает в начале перестройки из Франции с узаконенной картавостью парижского образца: после гибели мужа, белого офицера, она вышла замуж за месье Дюпюи.

Книжка появилась в 2016-м, в другом времени, где воспоминания не резали, а размягчали душу. Она посвящена дедушкам и бабушкам — поколениям, судьбы которых были изуродованы войнами и репрессиями. Она должна была научить детей тому, что есть история, есть предки, есть старые дома. И все это надо знатьи помнить.

Так вот, о Доме. И революции. После Октября, году в 1919-м или 1920-м (почему не в 1917-м? Не знаю), в одночасье отца как «контру» арестовали, а всю семью Бесединых выселили из дома на улицу, решив использовать дом бывшего городского головы под какие-то учреждения. На первые дни детишек приютила старая нянька, имевшая поблизости какую-то хибару, а потом мама со всем выводком отправилась за Обь в деревню Кривощёково, где семья бывшего мэра и осела на пару лет… Есть предание, что по прошествии энного времени власти опомнились и предложили вернуть А. Г. Беседину его дом, но, оскорбленный в своих гражданских чувствах, Алексей Григорьевич отказался, и тогда в его бывших владениях разместили детский дом.

Так вот, о Доме. Когда я училась в 5–7 классах 10-й школы, она шефствовала над детским домом на Обском проспекте, и мне пришлось там с каким-то поручением раза два бывать. Я с интересом разглядывала дом, где я появилась на свет божий, мысленно угадывая, в какой палате что было раньше…

Из мемуаров Т. Бесединой, моей мамы

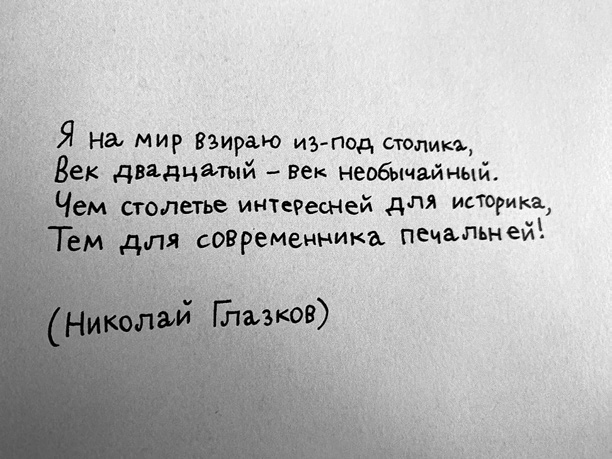

Н. Лапина ставит спектакль в сезоне 2024/25, когда изуродованы судьбы еще нескольких поколений, когда утрачены иллюзии, закончились надежды, когда рассыпаны по миру (как когда-то семья Муромцевых) семьи и стало совершенно невозможно вспоминать прошлое — и свое, и страны: слезы катятся сами собой. С одной стороны, оплакивает себя отнятая жизнь: отменены все ценности, в которых ты жил, точно зная, что донос — подлость, дружба народов — закон, а война — трагедия. С другой — боже мой, «как хорошо мы плохо жили» еще недавно: учились, надеялись, пели в школьном хоре «Бухенвальдский набат» и верили, что больше — никогда, никогда, никогда. Но — как повелось в ХХ веке с Японской, так и идет: за стенами старых и новых квартир бесконечные войны… Обещание папы-Муромцева из письма под новый 1915 год («Война совсем скоро закончится и никогда не повторится!») монтируется со сводками 1919-го о разгроме армии Юденича, а потом — о Финской, о Второй мировой, об Афгане, Чечне…

Несколько лет назад я была на огромном кладбище армии Юденича в Нарве. Именно там умирали раненые и тифозные солдаты… Огромное кладбище русской армии, которой ничего не стоило взять плохо укрепленный Петроград со случайным большевистским правительством, если бы на полпути к столице не повернули назад хорошо организованные эстонские части. Почему? Если бы Юденич взял Петроград — была бы восстановлена империя и Эстония лишилась уже полученной независимости. И полки повернули. Свобода была им дороже. И Петроград взят не был, а разбитая армия вернулась в Нарву умирать…

Лапина сохраняет жанр лирико-эпического спектакля—коллажа. Как в книжке. Только здесь нет гипербытовой обстановки (вещи подлинны, но фрагментарны: рояль, диван, книги, ванна, ковер на полу, потом на стене… Елка вообще условная). Перепланировка квартиры обозначается белыми лентами-растяжками на полу: закрепили ленту, поделили комнату — вот и уплотнение, появились новые соседи. Спектакль насыщен хрониками времени, в квартиру врываются и документальные кадры (солдаты, эшелоны, Любовь Орлова, Сталин, Гагарин и Серегин, Хрущев, Магомаев, Хиль, Камбурова, Цой, «гонки на лафетах», миллениум, подводная лодка «Курск», Норд-Ост…), врывается и многофигурный внешний мир новостей: перебивая друг друга, участники спектакля «по-синеблузному» сыплют цитатами из газет и мемуаров, плотно упаковывая историю семьи в историческую вату — как упаковывали елочные игрушки. Тут и реклама чая из магазина на Шпалерной, и чулочки с Гороховой, и электронные часы фабрики «Луч». Цитируют статьи «Всеобщей маленькой газеты», «Русского инвалида» и «Ленинградской правды». Взрослые, знающие историю, как будто хотят докричаться до зрителей ее подробностями. Конечно, квартира особенно расширяется и распахивается в город к концу первого акта, когда приходит время блокадным хроникам. Это самый длинный исторический эпизод — и неудивительно. «Такая длинная зима…» — как писал поэт.

Сидящие на стульях люди в черном окунают нас в свидетельства блокадного ада за стенами квартиры. В этих нескольких быстрых строчках воспоминаний — и человеческое, и бесчеловечное лицо той катастрофы, не знавшей равных: кому-то упавшему прохожие помогли встать, кого-то раздели — и непонятно, человек сперва умер или потом… Съели всех кошек и собак.

— Сестры ушли все, в один месяц…

— А у нас в Ленинграде в этом году такая красота!

И все равно Тома Муромцева (Анастасия Стебнева) будет радостно вырезать из газеты снежинку, даром что в рукавицах и замотана во все платки, и будет улыбаться, и ждать в гости дедушку, доктора Илью Степановича (Александр Манько), с пайком из госпиталя, где тот работает, как работал и в Первую мировую, и в Гражданскую. Потом мы узнаем, что дедушка приходил, а на обратном пути в Инженерный замок был убит осколком фугасной бомбы. А в наступившем 1942-м, которого так ждет Тома, совершив 100 вылетов, погибает и Николка Муромцев, еще в Первую мировую мечтавший сражаться с немцами…

В конце первой блокадной зимы моя бабушка Беатриса Александровна с прабабушкой эвакуировались через Ладогу — «дорогу смерти», как на самом деле называли ее ленинградцы, и прабабушка таки умерла в дороге. И я никогда не могла понять, откуда в нашем доме дореволюционное бабушкино столовое серебро и скатерти с вензелями… Оказалось, что, когда немцы занимали Царское Село, где жила бабушка, где вырос папа, бабушка бежала в Ленинград к подруге юности Леночке Каминской. Там и пережила первую черную зиму, там и оставила фамильные ценности.

В детстве меня часто привозили к Каминским на Литейный в большую старую квартиру, к седой мягкой старушке Елене Исааковне, ее дочери Ирине Арнольдовне и внучке Тане. Но самое большое впечатление производила изразцовая плитка под ногами в арке, ведущей в самый красивый ленинградский двор со сквером. Теперь в доме, где переживали блокаду мои столовые ложки и никому не нужные по нынешним временам ситечки, — Городской театр со своей первой сценой. Но «Старую квартиру» играют на второй.

Первый акт спектакля подытоживается цифрами потерь в Великую Отечественную, и это не 27, а 41 миллион жертв. И я вспоминаю, как весной 1942 года Берггольц приехала в Москву, где никто не знал о трупах на улицах и не верил ее рассказам…

Но «Старая квартира» — не мелодраматическая слезовыжималка, это даже не эпитафия ХХ веку, это сага о том, что сквозь войны и репрессии жизнь все равно продолжается. Справа от меня всхлипывает довольномолодая зрительница, слева — пожилая. Мы шмыгаем носами на разных эпизодах воспоминаний: та, которая помладше, — на блокаде, которая постарше — на 1991-м, я — когда полетел Гагарин.

…Вот он идет по дорожке к Хрущеву в знаменитой кинохронике, вот реальная толпа заполнила улицы, а в Москву из Ленинграда на электричках добираются сценические Федя Штейн (Андрей Нечаев), Боря Апсе (Илья Гонташ) и увязавшийся за ними мальчик Гена Муромцев (Александр Манько), мой ровесник, — чтобы влиться во всеобщую радость. Как выяснится позже — последнюю всенародную радость, последнюю советскую победу. На экране — тысячи ликующих людей… А где в это время я?

…Еще нет никакого телевизора, так что эту хронику я увижу потом на каком-то сеансе в кинотеатре «Искра», в киножурнале «Новости дня». Но космос как предчувствие давно сюжет нашей жизни: иногда мы с папой прилипаем носами к зимним рамам и смотрим в темное северное небо, уверенные, что в определенное время наблюдаем движущуюся точку — искусственный спутник Земли. Он пролетает над нашей ночной Вологдой.

Мое первое стихотворение, написанное в 4 года, так и звучало:

Спутник тут летит по небу,

Все мы смотрим из окна

Мы ему дадим не хлеба —

Крошку чменного зерна.

12 апреля 1961 года. Мне 7 лет… Как стать причастной? Я срочно рисую и издаю (боже мой, издаю…) стенгазету. Что там было — не помню, кажется, летела ракета. А название помню точно: «Я верю, друзья, в караваны ракет!» Мама настаивает на ошибке, надо «Я верю, друзья, караваны ракет промчат…» и так далее. Песня! Но я утверждаю, что верить можно только во что-то, с предлогом «в». И я верю в эти караваны! В итоге моей стенгазете находится место только на черной лестнице нашего общежития, где никто не ходит, и я гордо втыкаю кнопки в бревенчатую стенку, прикалывая лист ватмана. Но я — со всеми! Я там, там, где эта толпа на улицах, где Федя, Боря и мой ровесник Гена Муромцев!

Эта всемирная русская отзывчивость, сформулированная еще Бердяевым как «любовь к дальнему», в советской закрытой стране отозвалась светловской «Гренадой», жила и в послевоенноемирное время. Эта тема есть в спек—такле: Муромцевы живут в зависимости от большой истории. Думаю, что это настоящий советский феномен, противостоявший обыденному сознанию. Вот пример из жизни. В 1957 году в Москве проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Где Вологда, в которой мы живем, где Москва? Но как же остаться в стороне вологодским «Сарафановым» — родителям и их друзьям, всю жизни писавшим ораторию «Все люди братья» (Вампилов в этом плане был совершенно реалистичен)? Причастность! Папа сочиняет песню «Фестивальная» на слова зав. кафедрой русской литературы Б. Н. Головина. В ней всемирные «красные, черные, желтые люди встанут в большой хоровод». Но дальше — «Вологда, Брянск, Павлодар и Саратов в круг с москвичами войдут». Вот и все представление о желтых и красных: реальны только павлодарцы с москвичами… Зато «юность отправит на песнях крылатых дружбе и миру салют». Плакать хочется… Вот я и плачу на том эпизоде из «Старой квартиры», который помню уже сама: страна встречает Гагарина.

История Муромцевых — некая схема, в которую каждый из зрителей обязательно вписывает жизнь своей семьи, воспоминания, знания, травмы, ассоциации. Это главный механизм воздействия спектакля на зал: строчка песни Цоя, отчаянный Галич, Пугачева — те же звонки памяти.

«Звонками» играются и роли: актерская задача — быстро дать своего героя так, чтобы он запомнился.

Чтобы не забылся сосед, Петя Симонов (Илья Гонташ), сын кухарки, мечтающий о разведшколе и поражающий—ся — зачем Муромцевым когда-то было нужно шесть комнат, когда Симоновым впятером хватает одной. Он будет убит в 1941-м, нигде не похоронен, и, перебирая старые фотографии в 1987-м, его долго не будут узнавать…

Чтобы не забылась Лена Штейн (Ангелина Столярова), чудесная девочка, слушающая по радио сводки о здоровье Сталина и о врачах-отравителях… «Мама, а мы евреи?»

Мирные 70-е с их свадьбами, дефицитными билетами на «Мольера» Юрского и на «Солярис», с песнями Визбора («Нет дороге окончанья, есть зато ее итог…»), гитарами и хоровым «Все, что в жизни есть у меня…» — омрачены внутренней, гибридной гражданской войной, которая тоже война: идут процессы над диссидентами, выдворяют Галича. За длинным «протокольным» столом — Валентин Петрович Катаев, еще недавно славивший великого Сталина, Барто, Наровчатов, Арбузов… Бог с ними, Катаевым и Наровчатовым, и даже с Барто, робко предлагающей дать Галичу время на исправление, но во мне идет параллельное действие — про Арбузова: ведь Галич не мог простить Арбузову присвоенного авторства «Города на заре», который они сочиняли всей предвоенной арбузовской студией, в том числе он. Ясно, что Арбузов — в свою очередь — клеймит «блатные манеры» Галича. И я даже думаю, что искренне их не принимает: в нашем доме, например, бобина с Галичем, которую вожделенно слушал на первом магнитофоне папа, вызывала мамино брезгливое раздражение именно блатными интонациями…

Лапиной удается точными уколами попасть в вены разных десятилетий — и история наполняет зрительское кровообращение.

А потом время останавливается. 2022. И с этой точки цифры годов на «документальном экране» начинают мелькать вспять: «Курск», Ельцин, Гагарин, блокада… Неумолимо. А актеры, собравшись, как на семейном фото, упорно гонят время дальше, дальше, дальше…

— Я Анна Гольдфельд. В 2035-м мне 36 (цитирую и дальше очень приблизительно по цифрам, простите меня, актеры). Мы в 144-й раз сыграли спектакль "История старой квартиры«…— Я Андрей Нечаев. В 2037-м мне 40. Я больше не боюсь и могу говорить правду.

— Визового режима больше нет!

— 2066-й Новый год, мне 66 лет… Много лет назад закончились все войны.

— Побеждены рак и аутизм!

— Я Юля Нижельская. Мне больше ста лет, и я сижу на облачке…

— У нас все получится!

Истовая антиутопия «со слезами на глазах» финалит спектакль на высокой ноте. Эта детская надежда взрослых людей на несбыточный мир перехватывает горло.

Я Марина Дмитревская. И если бы я была миллионером, я снова построила бы на берегу реки Вологды трехэтажный деревянный дом с огромными балконами. Говорят, в 30-е годы его соорудили ремесленники. Шесть коридоров и восемьдесят комнат и квартир, где вперемешку жили студенты и преподаватели Вологодского пединститута, образовывали два трехэтажных «крыла». Крылья и крылья. Так говорили.

Я отстроила бы дом очень точно, потому что помню на ощупь каждую ступеньку, балки чердака и обшарпанную дверь на задний двор (из-под дырявого дерматина обязательно должна торчать вата, а тугая пружина выставлять наружу свой ржавый конец). Когда однажды, в день моего одиннадцатого рождения, сын кладовщицы Валерка Корешков, натаскав из кинопроката пленок, поджег их на черной лестнице и в доме поздним вечером случился пожар, я в валенках и ночной рубашке, зажмурившись, за считанные секунды преодолела в дыму длинный коридор и четыре лестничных пролета. С тех пор я знаю, что такое — «на одном дыхании» (вдохнула в квартире — выдохнула на осенней улице).

Я покрасила бы дом коричневой краской. И чтобы она облупилась на солнце, как рыбья чешуя. Огородила бы «садики» с кустами смородины и круглыми клумбами деревянным зеленым заборчиком, концептуально противостоящим народному песенному бреду о каких-то вологодских «резных палисадах»…

На балконе у Мартемьяновых я снова посадила бы оранжевые настурции, у Вавиловых — астры, весь балкон Бобровских завила бы плющом, а половину нашего — вьюном, как это делала мама… Посадила бы львиный зев, петунии и, выйдя на балкон, закричала: «Домой!»

Только кому бы закричала? Нет почти никого. Много лет нет и самого дома. Его постепенно готовили к сносу, выселяя и закрывая коридор за коридором. Кажется, мы с мамой были последние, у кого оставалась там комната, хотя мы давно уже жили в Ленинграде. Приехав перед третьим курсом и поняв, что дом вот-вот снесут, я забралась в аварийную развалюху на третий этаж, в квартиру своего детства и, рискуя провалиться сквозь гнилые доски, выломала из перил балкона плоскую балясину. Та доска всю жизнь висит у меня на стенке. Скоро никому не будет нужна и ни о чем не напомнит, но пока я могу потрогать ее рукой, как трогала в детстве. Это все, что осталось от моего дома, от старой квартиры моего детства (но осталось!).

Май 2025 г.

Комментарии (0)