«Метаморфозы». Лаборатория Дмитрия Крымова на сцене театра Ла Мама (Нью-Йорк).

Автор сценария и режиссер Дмитрий Крымов, художник Эмона Стойкова

На черной сцене слева — простые черные скамьи, справа — пара козел и открытый черный гроб с покойником, в глубине — черный рояль. Появляются певица с аккомпаниатором. Проходя мимо гроба к роялю, они заглядывают внутрь — не столько из уважения, сколько из любопытства. Певица прочищает горло и начинает исполнять гимн Cum Dederit из Nisi Dominus Вивальди: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева». На сцену входят мужчины в черных костюмах, устанавливают на черных скамьях черные силуэты людей — вырезанные по пояс и в профиль фигуры. Со спокойным достоинством, характерным для сотрудников бюро ритуальных услуг во всем мире, садятся чуть поодаль от рояля. Пока все располагаются, зрители успевают осмотреться: и силуэты — мрачные и сами похожие на памятники «скорбящие», и скамьи, и гроб — картонные; над скамьями на горизонтально подвешенных трубах рассажены взъерошенные черные вороны из пластика. Все это монохромное пространство заливается светом прожектора, бьющего сквозь цветной целлофановый витраж.

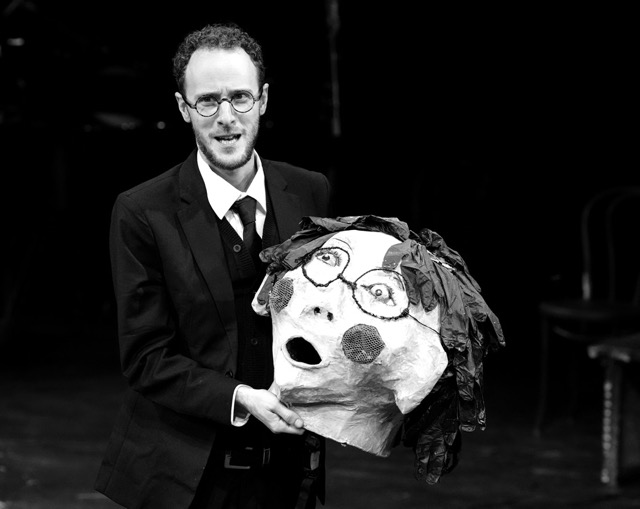

Появляется ребенок (Натали Баттистоне), видимо, та самая «награда от Господа», которую, судя по полному названию спектакля — «Метаморфозы, или Несколько способов сделать так, чтобы ребенок не бегал на похоронах двоюродного дедушки» (Metamorphoses or A Few Ways of Keeping a Child from Running Around at His Great Uncle’s Funeral), — и предстоит удержать от беготни, — мальчик в коротких штанишках и огромной маске-голове из папье-маше. Маска яркая и обаятельная, сделанная как будто по неумелому и наивному детскому рисунку — вот тут румяные щечки, тут глаза в очочках, вот копна непослушных волос (художник по куклам Лиа Огава). Маска совершенна и чиста в своем несовершенстве — что бы этот ребенок ни делал, в нем нет зла или худого умысла, только живая энергия. Мальчика сопровождает серьезный и, как станет ясно позже, терпеливый отец (Амен Игбиносан). В руках у отца красная роза, у сына — красный мячик. Отец кладет розу в гроб, вместе с мальчиком садится перед гробом на скамью, обшитую картоном. Мужчины в черном закидывают ногу на ногу, и мы замечаем, что носки у всех — ярко-зеленые (от неожиданности я даже полезла проверять — не в День ли святого Патрика мы попали в театр).

Справа на авансцене конторский стол, за ним шкаф, набитый папками и книгами. Выходит актриса в черном мужском костюме и коротком парике (Шелби Флэннери), располагается за столом, расставляет принесенные с собой искусственные свечи, карманные иконки, достает пакет чипсов и молча их ест. Персонаж, которого играет Флэннери, в сценарии называется просто Leader. У этого слова много вариантов перевода, но, как бы ни хотелось перечислить все неподходящие — «первая лошадь, водосточная труба, лидер палаты общин…», надо ограничиться подходящим — «ведущий актер». Он же — распорядитель похорон и главный рассказчик, условимся называть его просто Ведущий.

Отступлю: одна, довольно большая, иконка изображает святого Христофора с головой пса. Христофор, по одной из легенд, обрел веру, перенеся через бурную реку Христа, принявшего облик мальчика. Тут, конечно, возникает вопрос, на который надо ответить: важно ли для Крымова, чтобы зритель обязательно заметил и узнал, связал все ссылки, которые он роняет то тут, то там. Думаю, что нет. Крымов не придумывает строгую сетку знаков, не строит квест, в котором, только понимая все значения и связи, можно дойти до конца. Мне кажется, он создает максимально насыщенную питательную среду, которая должна дать, не может не дать начало чему-то живому. И еще возможно, что он, как ребенок, приносит зрителю все свои игрушки и очень надеется, что какие-то из них мы узнаем и захотим поиграть с ним вместе.

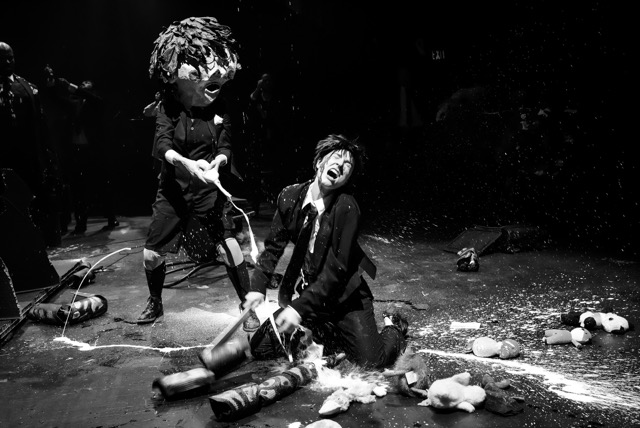

Некоторое время ничего не происходит: певица поет, чипсы хрустят. И ребенок явно начинает скучать, болтает ногами и все энергичнее теребит мячик, который, конечно же, вырывается у него из рук и летит прямиком под двоюродного дедушку в гробу. Мальчик бросается за ним, опрокидывает гроб, из которого вываливается тряпичный «труп» дедушки. В эту же самую секунду скамейки со «скорбящими» падают, вороны наверху каркают и щедро заливают струями белого помета всё и всех, кто не успел отскочить в сторону.

Одна секунда. Всего одна. И все, что так старательно выстраивали, летит вверх тормашками; все, что хотели удержать под контролем, вырывается из-под него.

Неожиданный, сначала непонятно как сделанный, смешной трюк застает зрителя врасплох. Хотя скорость и масштаб катастрофы поражают, непочтительное обращение с темой смерти и похорон никого не шокирует, а наоборот, радует — как разрешение выдохнуть и не думать о мрачном, и все с готовностью хохочут.

Отец уводит ребенка, мужчины в черном, слегка забрызганные пометом, привычно и невозмутимо приводят сцену в порядок — возвращают все, включая «двоюродного дедушку», на место.

Драматургическая схема этого эпизода — певица начинает новый траурный гимн; актеры устанавливают декорации; отец приходит каждый раз с букетом больше и пышнее предыдущего; мальчик или роняет гроб сам, или становится косвенной причиной его падения и вызывает хаос; вороны заливают сцену следующей порцией помета; скамейки падают; отец с сыном уходят — повторяется на протяжении почти всего спектакля. На второй или третий раз мы уже замечаем, что в руках у мужчин, сидящих на скамейке, веревки, за которые они синхронно дергают, роняя картонных «скорбящих» и заставляя ворон гадить, но понимание механизма трюка совершенно не мешает получать удовольствие от его повторения.

Когда первая попытка удержать ребенка на месте срывается, Ведущий не впадает в панику и привычно лезет в шкаф за инструкциями. Он зачитывает их спокойно, дежурно, как будто уверенный, что спасительные правила есть на все сложные случаи жизни, только надо неукоснительно их исполнять. Первая инструкция рекомендует использовать ПВА, в ней перечислены все ингредиенты, история клея, типы упаковок, способы применения, цена, места продажи. «А если смешать его с борной кислотой, получится слайм». Но какой ПВА может удержать ребенка? Разве что штаны порвутся… Другая, еще детальнее, с цепочками химических формул и подробными указаниями, советует совершенно ядерный, цианоакрилатный, клей, «им пользовались и Нил Армстронг, и Гагарин, и ФБР, смотрите только, чтобы он не попался в руки Маску». Но лучше, конечно, еще и скамейку гвоздями приколотить, чтоб наверняка. Отец на этот раз приходит в противогазе, защитных перчатках и с ящиком инструментов. Публика слушает Ведущего вполуха, и потому что правила его занудны, и потому что все внимание сфокусировано на буффонаде, разыгрываемой остальными актерами. За ней весело следить, ее хочется рассматривать подробнее — а какого размера букет принесет отец в следующий раз? А откуда в воронах столько помета? А почему все дядьки в зеленых носках? А что они придумают в следующий приход? А всегда ли «двоюродный дедушка» выпадает из ящика? И главное — удастся ли удержать мальчика на месте?

О чудо, чудо! На третий раз мячик убежал, а мальчик — нет, прилип намертво!

Не прошло и двадцати минут, а очередной серии ожидаемого хаоса не случилось, все удалось, мальчик не бегает, его уносят со сцены вместе со скамейкой. Буффонада веселая, мы готовы посмотреть ее еще пару раз, но дальше-то что? Или это все, что было?

Тут Ведущий подзывает певицу и, рассказывая о важности соблюдения техники безопасности при обращении с острыми предметами, показательно протыкает ей руку гвоздем. За аккуратным исполнением этого фокуса — никакой намеренной жестокости, хотя желание вызвать у публики изумленный вздох, конечно, есть. Сама певица совершенно не переживает, а Ведущий, прочтя новую инструкцию, обертывает ей руку тряпицей, найденной тут же у «дедушки» в гробу. «Можешь петь?» — «Да, конечно, могу». Певица начинает новый гимн, Ведущий садится за стол и, погрузившись в размышления, меланхолично чистит уши сплошной красной ниткой, как бы насквозь. Эта пятиминутная интермедия вялотекущая, и не очень понятно, о чем она, но: она прерывает, ломает ритм, к которому мы уже начали привыкать. Если до сих пор перезагрузка происходила только на сцене, теперь она происходит со зрителем — мы не знаем, что будет, но хихикать, разглядывать ворон и радоваться, как детсадовцы, каждой новой порции помета перестаем.

Мальчик и отец возвращаются. Отец — с двумя букетами, сын с красным пустым собачьим поводком. Они недоуменно переглядываются — а собака-то где? Певица перестает петь. Ведущий удивленно оборачивается к ней, замечает поводок — и с этого момента все меняется.

Как будто память, от которой, казалось, можно отгородиться правилами, инструкциями, свечками, иконками и сделать вид, что все прожито и уже не тревожит, одним движением, одним красным поводком, одной красной нитью выдергивает тебя из защитного кокона, комфортного и привычного. И если мальчику не удалось разбудить тебя мячиком, он придет снова, с чем—нибудь еще, и будет приходить до тех пор, пока ты не вспомнишь. Мальчик, конечно, нарушитель покоя, и речь не только о похоронах. И может быть, как в псалме, он дар Господень, и без хаоса, радости и боли, которые он приносит, жизнь перестает быть жизнью, превращаясь в набор правил техники безопасности.

На сцену врывается актер (Ник Лехэйн), на ходу напяливая на себя костюм собаки:

— Собачья голова была на складе, я в туалете просидел полчаса, извините за опоздание. Как я не хочу надевать этот костюм, мы, что, не могли сделать маленькую куклу?

Собака — большая, лохматая, вислоухая, обаятельная. Ведущий узнает ее и буквально бросается в эти мохнатые лапы, укутываясь в собаку, как в плед:

— Это ж моя собака. Это моя собака, Оскар.

Хлынувший поток памяти уже невозможно остановить, эта плотина прорвана. Он вспоминает, как брату Джимми разрешали приводить собаку из школы, где проводили эксперимент — как собаки влияют на детей. Все дети потом читали даже «Каштанку» и «Муму» и стали лучшими из лучших, когда выросли. Все — кроме Джимми, ему не повезло… Тут собака вырывается, опутывает всех поводком, опрокидывает кучу народа и, конечно, гроб. Вороны опять, сами понимаете…

Когда все возвращают на место, мальчик приносит дрон, который падает в гроб, не успевая ничего разрушить. Его подбирает и разбирает Ведущий: «Дроны опасны, точно такой был у нас, Джимми проигнорировал инструкцию и залил воду в отсек с топливом, дрон взорвался, брату выжгло глаза, кровища хлестала. Я пятнадцать лет заботился о нем, готовил, убирал, мыл его. И это было прекрасно, потому что это была любовь. А несколько месяцев назад он мне вернул все игрушки, которые я ему дарил на дни рождения, с запиской: „я больше не ребенок, мне не нужно это дерьмо“». Ведущий достает из сумки коробку и, плача, перебирает и раскидывает вокруг плюшевых зверей — вот Флоппи, вот Рекси, вот Фернанда…

Тут мальчик приносит марионетку — огромного удава. Ведущий вспоминает второго брата, который дружил со змеей Вирджинией. Они писали друг другу нежные письма, потом брат утонул в реке, а змея так тосковала, что выплакала все слезы, ссохлась и от нее осталась только шкурка. Ведущий, как родного, обнимает удава, и тот нежно обвивается вокруг. Но объятия становятся все туже, и понимаешь, что «воспоминания душат» — не просто избитое выражение. Ведущему подают мачете, и он остервенело рубит змею на куски. Красная кровь брызжет на сцену, уже залитую белым пометом. Ведущий, очнувшись, вдруг замечает, какой вокруг беспорядок, пытается вытереть бело-красные лужи, но впадает в истерику, катается по сцене, размазывая краску по полу и по себе.

Он даже не сразу замечает, что мальчик приходит с огромным верблюдом — куклой, которой управляют два актера. «Верблюд-то откуда?! Ну курил я когда-то „Кэмел“, обменял в пятом классе две марки с верблюдами из папиной коллекции, он мне тогда подзатыльник дал… Но никакой травмы, связанной с верблюдом, не помню… Это что ж, я теперь должен и верблюда отсюда убирать?!» Он пытается подманить его едой — розами из гроба с двоюродным дедушкой. Тут из гроба неожиданно вместо тряпичного дедушки восстает живой и недовольный человек, и оказывается, что это актер Эрих Рауш. Мы даже и не заметили, когда куклу заменили на него. Он включается в игру и от лица двоюродного дедушки какое-то время отбивается от верблюда букетом: «Эй! Это мои розы, я за них умер!»

Чем еще можно отвлечь этого верблюда — смешного и доброго? Верблюдицей? Где ее взять… Тихой музыкой! Ведущий просит Эриха сыграть на кларнете, который тот достает из гроба (кто бы мог подумать, что в гробу, как в женской сумочке, есть всё), и для того, чтобы приглушить звук, натягивает на кларнет презерватив. Он играет мелодию Нино Роты из «8 ½» Феллини. Верблюд радостно машет головой, а Ведущий сдирает с себя парик, заляпанный костюм и оказывается симпатичной молодой женщиной в красном платье. Она счастливо улыбается: «Не слушайте нас, это все неправда! Вся информация предназначена только для развлечения! Не используйте ее для диагностики и лечения. Посоветуйтесь со специалистом, а мы — не специалисты! Мы — не друзья, не мамы и даже не спонсоры, ответственности ни за что не несем! И если вы интересуетесь источником наших историй, мы понятия не имеем, откуда они взялись. Может, их сочинил искусственный интеллект, или иностранный агент, или неуравновешенный поэт, или скучающий подросток со Среднего Запада… Мы — не знаем! В конце концов, мы просто актеры, да и в этом тоже не уверены!»

Одинокий кларнет Эриха Рауша перекрывает фонограмма из «8 ½». Актеры прихватывают верблюда и пару зрителей из зала и, обходя лужи краски, обломки картона, куски порубленной змеи, кружат в хороводе по сцене, точно так же — чуть невпопад, слегка сбиваясь с шага, как это делали персонажи Феллини в финале фильма.

Вот тут многое становится на свои места. Понимаешь — если во время спектакля тебе иногда казалось, что все происходящее на сцене — записанный во всех деталях то ли сон, то ли поток сознания автора, то это вовсе и не казалось, так оно и есть. И как в «8 ½», в этом потоке все смешано — реальное и фантастическое, счастливое и горькое, нужное и ненужное, живое и неживое. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи» — да вот из этого и растут. Этот поток насквозь прошит памятью, и за какую ниточку (красную?) ни потянешь — на одном конце будет радость, а на другом — боль.

Интересно, что мнения о новой постановке Лаборатории были совершенно разные: кто-то увидел в ней размышления о смерти и бренности; кто-то — сожаление о том, что в людях, когда они вырастают и принимают правила окружающего мира, жизнь, горевшая ярким огнем, превращается в тлеющий фитилек; кто-то — деконструкцию всего, что связано с трауром, скорбью и привычными ритуалами, а кто-то не увидел ничего, кроме веселого балагана. И кажется, что «Метаморфозы» позволяют любые интерпретации, что они как дедушкин гроб, в котором найдется все, как пятна Роршаха, в которых каждый видит что-то свое. Возможно, это не так уж и хорошо, потому что до самого финала — настоящего финала, потому что хоровод с верблюдом был, традиционно для Крымова, обманкой, ложным концом, — эмоциональной связи со спектаклем не возникает. Мы наблюдаем за чужой историей, смеемся над буффонадой, радуемся куклам. Но почему-то не спешим сопереживать Ведущему, несмотря на очевидную трагичность его личного опыта.

Структурно в спектакле есть две действующие силы — Ведущий со своими историями и то, что, наверное, можно назвать «хором буффонов» — это все остальные, включая и ворон. Если поначалу главной кажется именно буффонада, после интермедии с гвоздем инициатива переходит к Ведущему, а «хор» провоцирует и иллюстрирует его рассказ физическойкомедией. Буффонада сама по себе сильное, яркое выразительное средство, а тут еще она получает дополнительную поддержку — кукол и маски. Если не противопоставить ей мощную актерскую игру и сильный, отобранный, точный текст, то баланс сил будет нарушен. И в «Метаморфозах» это ощутимо.

Шелби Флэннери пришла в Лабораторию Крымова, заменив в одном из предыдущих спектаклей, «Американцах. 2 Хема и 1/8 О’Нила», Элизабет Сталман. Ввод оказался удачным, хотя, казалось бы, более разных по природе актрис трудно найти: Сталман — бесстрашная, резкая, взрывная, гротескная, мощная; и рисунок роли, созданный ею в «Американцах» вместе с Крымовым, был такой же. Не теряя человечности, она как будто выходила за ее рамки и становилась сущностью. Флэннери — другая: женственная, хрупкая, земная. Она тонко вибрировала в рисунке Сталман, психологически усложняя и нюансируя человеческую, женскую природу своих героинь.

В «Метаморфозах» этого оказывается недостаточно. Флэннери точна, подробна, тщательна, и видно, как много сил она вкладывает в игру. Ее Ведущий — детально проработанная роль, и он, конечно, человек — ранимый и раненый, чуткий, живой, способный на резкие поступки и на сильные эмоции. Но кажется, что, несмотря на точность исполнения, ей не хватает энергии, драматизма, полета, пусть и в бездну. Возможно, ей было бы легче, если бы текст давал опору. Местами сценарий многословен, подробен и информативен, как Википедия, но эмоционального отклика не вызывает. Иногда кажется, что он разбавляет, размывает действие, уводит в сторону. В принципе так поток сознания себя и ведет…

Флэннери в монологе существует как персонаж — Ведущий, а в диалоге с остальными актерами — и как Ведущий, и как одна из них: «Ну посмотрите, какую грязь вы тут развели, нам еще платить за чистку этих костюмов. Не стойте под воронами, вы знаете, что они делают. Отпрыгивайте, если видите, что на вас хотят нагадить. Порепетируйте, это ж реализм, „Работа актера над собой“». Она вешает на стену плакат с «цитатой» — «Если вы видите, что кто-то собирается нагадить вам на голову, отпрыгивайте в сторону. Станиславский».

Флэннери самой приходится перепрыгивать — из регистра в регистр, и накапливать энергию одновременно по всем направлениям сложно. Текст не помогает еще в одном: например, как только в рассказе про утонувшего брата и выплакавшую себя досуха змею актрисе удается набрать обороты, автор добавляет: «Папа потом сделал из нее красивый абажур, мама сидела под лампой и читала письма Вирджинии». Намеренный сбой интонации — элемент театральной игры и свойство авторского стиля Крымова: он прячет лирику за шутками. Но, чтобы пройти эти резкие повороты без потери скорости, сохраняя и театральность, и эмоциональное напряжение, необходимо, возможно, больше опыта и мастерства.

Когда Ведущий с хороводом уходят со сцены, появляется выросший мальчик (Зак Файк Ходжес). Он снимает маску: «Я повзрослел, и папа, с которым мы были на этих похоронах, давно умер. Он был простым человеком. Наивным в чем-то… Я его очень любил… <…> Его проводы стали поворотным моментом в моей жизни — я простился с детством и попал в объятия реальности. Я не бегал на его похоронах».

Актер снимает один за другим картонные силуэты со скамеек и бережно складывает их в гроб, подробно рассказывая с любовью о каждом: это мама, на ее похоронах я не бегал; это мой лучший друг Том, он разбился в Африке на съемках, я не бегал на его похоронах; это тетя Джейн, хранившая коллекцию бабочек, собранную сыном, это тетя Барбара и дядя Стивен, это мой двоюродный брат Мак… Я не бегал на их похоронах.

И вот тут-то наконец пробивает всех, кто бы какой спектакль до этого ни смотрел. С самого начала и до конца сцены все смотрят один и тот же — общий, объединяющий всех, мгновенно достигающий и ума, и сердца. И кажется, что чуть в сторонке стоят персонажи и «Нашего городка» Уайлдера, и крымовского «Все тут», улыбаются и кивают ободряюще: живи, не прячься, это жизнь, и мы все — тут.

«Метаморфозы» кажутся самой не-русской работой Дмитрия Крымова. В них нет явных литературных ссылок, они не привязаны жестко ни к какой национальной истории или культурной памяти. Но в этом спектакле есть очевидное желание, способность и накапливающееся умение говорить на общие для всех, универсальные, не связанные границами, но больные и близкие всем темы тем же самым уникальным крымовским языком. И как всегда — от первого лица.

Дайте Крымову воздух, возможность пробовать, он найдет струны, которые созвучны не только тем, не только там.

Май 2025 г.

Комментарии (0)