«Поднимите трубку!». По мотивам произведений А. П. Чехова. Русский театр драмы им. М. Горького (Астана, Казахстан).

Режиссер, автор сценографии и инсценировки Сергей Левицкий

Что будет, если персонажей Антона Павловича Чехова отправить в мир «В ожидании Годо», старательно перемешать их реплики и дать вводную — Годо не придет, а позвонит? Будет какая-то «реникса». Если, конечно, подойти к этой задаче механически.

Внешние данные спектакля Сергея Левицкого в столичном театре Казахстана именно такие, но результат парадоксальным образом иной. Львы, орлы и куропатки с рогатыми тараканами сплетаются друг с другом так, что уже не отделить пьесу от рассказа, а сюжет, который чем-то напоминает «Палату № 6», раздвигается и наполняется болезнями сегодняшнего мира.

В Астане такой постмодернистский спектакль очень сильно выделяется на фоне городской афиши. Самое близкое в этом смысле — очень рядом: в том же театре Горького идет «Евгений Онегин» Юрия Квятковского, плюс есть пара спектаклей Алибека Омирбекулы в казахском Национальном. Другие авторы осмысляют реальность либо менее осколочно, либо принципиально перенося классические сюжеты в реалии казахской истории.

И еще один важный нюанс. В столице Казахстана сейчас почти нет постановок Чехова. Только два «Вишневых сада» — Рачи Махатаева и Сергея Потапова. Ни «Чайки», ни «Трех сестер», ни водевилей. Такая театральная реальность. Спектакль Сергея Левицкого будто бы стремится восполнить недостаток Чехова и выдает его сразу всего, несмотря на то что основой спек—такля стала «Палата № 6».

ПРОСТРАНСТВО

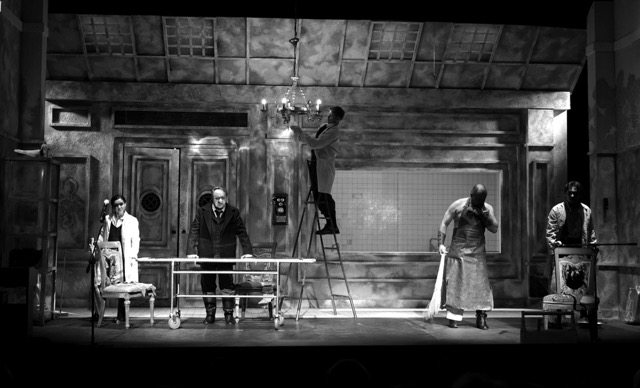

Автор спектакля (а Левицкий здесь создал все — от мизансцен и драматургии до декораций) помещает героев «Палаты» и нескольких других чеховских персонажей в серое шершавое пространство. Оно напоминает одновременно бункер и полузаброшенный особняк с высокими потолками и люстрой, которая подчеркивает его вертикальность. Половину «бункера» занимает застекленная стерильная комната, облицованная белой плиткой, — это палата, а честнее сказать — пыточная: слишком часто стекло оказывается забрызгано кровью.

Между «пыточной» и большой дверью на стене висит черный телефонный аппарат. Некоторые герои спектакля верят, что он позвонит — и тогда жизнь неожиданно наладится. Правда, за последние лет двадцать такого не случалось… Звонок — и есть Годо, который никогда не придет, но заставляет жить в ожидании перемен вместо их созидания.

ГЕРОИ

В начале спектакля на сцене темно, и в луче фонаря зрители видят лишь жутковатое нечеловеческое копошение на полу. Первой появляется фельдшер Дарья Александровна. Она рассказывает о главном враче — Андрее Ефимовиче Рагине — и о том, что всеми делами здесь заведует она. Сильная женщина в исполнении Екатерины Максим вызывает доверие. Из всех работников клиники только у нее среди мотиваций еще осталось спасение больных.

После монолога фельдшера сцену захватывают тараканы — именно они копошились на полу. Три человека в рыжих кожаных костюмах и касках небольшими усиками здесь — коллективный взгляд снизу. Говорят они о своем, и, когда беседа затягивается, на сцену из зрительного зала выходит очаровательная старушка Элеонора Рубиновна. Залу она представляется «переводчиком с тараканьего», что вызывает смешки в партере.

Светлана Фортуна сочинила переводчицу нарочито комическим, гротескным персонажем, который сбивает пафос с происходящего. В ее версии тараканы говорят о театре и новых формах, а иногда возмущаются неточности ее перевода. Помимо переводчицы актриса играет в спектакле еще и роль Аркадиной, правда, Аркадиной, которая попала в сумасшедший дом. Иронично, что для театра драмы Светлана Фортуна — одна из главных прим, почти Аркадина в самом расцвете сил, которой удается при этом включаться в игры современных режиссеров.

Главным героем спектакля режиссер делает не Андрея Рагина (Александр Корженко), а Евгения Хоботова (Данил Хомко) — молодого врача, который решил его подсидеть. Поначалу в герое проглядывает чуть ли не булгаковский доктор из «Записок». В нем есть амбиция все поменять, улучшить.

Позднее оказывается, что он одержим достоевской жаждой доказать самому себе, что не тварь и имеет право на все. В особенности на любовь.

А менять нужно решительно все — вечный беспорядок и пьянство в больнице, еще более вечные пьяные разговоры интеллигенции и постоянное насилие, которое сосредоточилось в фигуре Никиты (Денис Сираев) — мясника (у него и кожаный фартук соответствующий) с единственной мотивацией — демонстрировать свою мощь через избиение.

Для насилия в пространстве спектакля и создана специальная комната за стеклом, в которой обитает Громов, а затем и Андрей Ефимович. Она утоплена в глубине сцены и напоминает помещение для допросов или экспериментов. Тот, кого бьют, всегда скрыт от зрителя за нижней частью стены — мы видим только взмахи рук и брызги крови.

Кроме зрителей процесс избиения никто не видит. Старательно его не замечают врачи, и в этих сценах проглядывает метафора современности — умные с виду люди говорят умные вроде бы вещи, а за их спинами текут реки крови. И неважно — «чужой» или «свой» тот, кого бьют.

Хоботов вместе с возможностью осуществить перемены хочет получить еще и Дарью. В спектакле есть сцена первого приезда юного врача в больницу, когда она в потемках встречает его и, куря сигарету, рассказывает о своих буднях. «Какая женщина!» — восклицает Хоботов, прочертив свою линию к финалу.

КАК ИГРАЮТ?

Одна из конфликтных зон спектакля — способ актерского существования. Чеховских героев играют по законам четвертой стены, но, как и всякий закон, здесь он создан, чтобы нарушаться. Герои могут внезапно кинуть в зал реплику «Ну я же Лопахин! Вы читали „Вишневый сад?“» или замереть из-за звонка телефона переводчицы с тараканьего и старательно начать искать хозяина аппарата, а потом еще несколько минут настраиваться на продолжение сцены.

Те персонажи, которые не связаны с текстами Чехова напрямую, и вовсе ни о какой четвертой стене не слышали. В первую очередь это касается Элеоноры Рубиновны, которая в антракте даже прогуливается по буфету. Во втором акте она долго возмущается громким звоном мобильника, пока не понимает, что это ее собственный (а зрители вообще сначала думают, что звонит сам Годо). Позднее оскорбленная бабуля вовсе покидает театр, обругав попутно режиссера за авангардность постановки.

Закон нарушают и тараканы — они несколько раз врываются на авансцену без касок с песнями, задающими действию перпендикуляр. Открытая театральность происходящему на сцене идет хотя бы потому, что зритель «Палаты № 6» не должен быть сумасшедшим, а должен постоянно осознавать — «я все еще в театре, а не в палате».

Спектакль сделан очень витиевато, и знающий человек мог бы все три часа заниматься только разгадыванием реплик и цитат: вот Дарья Александровна вдруг заговорила как Варя из «Вишневого сада» (среди героев есть и сам Лопахин, который вместо сада пытается вырубить флигель больницы), вот «небо в алмазах», а вот кусочек из «Дамы с собачкой». Но это все фон, водоворот, который затаскивает нас на дно к куда более откровенным вещам, чем цитаты из Чехова.

Дарья оказывается в треугольнике между Лопахиным (Дмитрий Маштаков), в которого влюблена, как Варя из «Вишневого сада», и Хоботовым, который решает, что эта женщина отвергает его только потому, что он не главный в этой больнице. Любовь к Лопахину показана очень по-врачебному — осмотр, стетоскоп к его сердцу, и вместо сердцебиения музыка. Диагноз предельно ясен.

Из-за такой нарочитой театральности в «Под—нимите трубку!» постоянно мерещатся отсылки к спектаклям, которые для меня и для режиссера «были в России, значит, были давно». Сцена Вари Дарьи Александровны с Лопахиным, когда их накрывает страсть, а он потом быстро уходит, — напоминает «Вишневый сад» Додина. Стеклянные бутылки, которые выставляют на стол перед Хоботовым ближе к финалу спектакля, — перемещают на «Гамлета» Бутусова… Впрочем, может, и показалось.

МУЗЫКА

Музыкальное в «Поднимите трубку!» — очень важно. В афише спектакля подзаголовок — «Вольное нескладное попурри из старых, но еще недопетых песен Антона Чехова» (почти цитата из «Палаты № 6»). На сцене редко тишина, каждый шаг подзвучивается микрофоном, и есть несколько песенных номеров, когда мир окончательно подчиняется нотам.

Поют песни тараканы, вернее, один из них в исполнении актрисы Айжулдыз Баглановой. Голос ее надолго остается в ушах после спектакля, а номера — образец актерского пения. Репертуар, пробивающий душу насквозь, — «Человек состоит из воды» Елены Фроловой, «Земля, Земля, я Юпитер» Евгении Теджетовой и белорусский духовный стих «Три ангела». Первые две песни похожи на ностальгическое из 1970-х, а по факту еще более ностальгическое — из 2010-х, времени, когда казалось, что мир — глобален, сумасшествия почти не осталось, насилие совсем скоро будет побеждено и останутся только тонкие женские голоса вместо дурацких маршей.

Параллельно с исполнением песен актеры играют немые сцены, вскрывающие подсознательное персонажей. Таракан поет «Человек состоит из счастья», а Дарья Александровна в это время жарко обнимает Лопахина в нелепом костюме солнца. Объятия переходят в удушье, затем в искусственное дыхание. После окончания песни актриса одним движением наносит себе синяки под глазами, и вот очаровательная фельдшер уже вусмерть пьяная баба, которая словами Маши из «Чайки» рассказывает, что все женщины пьют.

Кажется, что для Левицкого в этом спектакле музыка — один из способов спасти реальность. Бывший дворянин Громов здесь вдруг стал композитором, который уверен, что, когда отыщет гармонию, изменит мир. И мне вдруг вспоминается Сарафанов из вампиловского «Старшего сына» со своей то ли кантатой, то ли ораторией «Все люди братья». Он тоже верил в возможность музыкой что-то поменять.

ТЕМЫ

Центральной сценой спектакля (как по смыслу, так и по хронометражу) стал повторяющийся эпизод, в котором ломается Хоботов. Он подходит к Рагину, пытается донести до него мысль о том, что все плохое, что происходит с больницей (читай — страной), происходит в основном из-за воровства и коррупции. Он тут же находит пример — пропадающие стулья, купленные за его счет, и ужасная еда, которая не соответствует нормативам. Рагин в ответ лишь мямлит — «Недоразумение».

С каждым повторением эпизода все больше и больше разлагается реальность — санитар, который изначально охотился на тараканов, теперь сам от них убегает, гора непонятного тряпья, которую Хоботов раз за разом заставляет убирать огромного Никиту, после секундного затемнения появляется вновь. Рагин спивается, а Дарья Александровна, которая изначально ищет спирт для операции, — смиряется и отдает все, что с градусом, доктору.

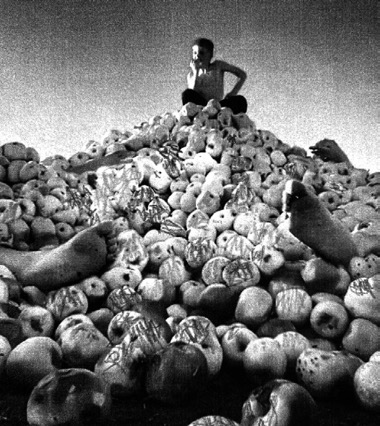

Апогеем происходящего становится летящая вниз люстра и невесть откуда взявшаяся гора яблок вместо тряпья. Гора эта лично меня ассоциативно отправила сначала к клипу Shortparis «Яблонный сад», а затем и к «Апофеозу войны» Верещагина.

На последнем круге бесконечной, утомляющей сцены санитары пытаются утопить Хоботова в кастрюле с супом, который тот так активно ругал. Огромная посудина, которая все это время была пустой, неожиданно оказалась с водой. Такая близость к участи утопленника отрезвляет врача, и он сразу разражается репликой, которую несколько раз повторил ранее Рагин: «А действительно, не рябчиками же их кормить?» Так самый протестный герой соглашается, что все происходящее (включая коррупцию, «Апофеоз войны» и кровавые расправы) — всего лишь «недоразумение».

В финале первого акта Громову (Диас Кожантаев) удается обмануть Рагина и сбежать из палаты. Только делает он это не для того, чтобы покинуть больницу, а для того, чтобы устроить акт самосожжения. Он обливает себя из канистры, достает зажигалку и выкрикивает в зал горячий монолог. Начинается он с фразы «Пусть моя смерть станет жертвой для будущих поколений», а заканчивается словами «Да что же это за жизнь такая, если сумасшедший кричит вам, что нужно стыдиться самих себя».

Прерывает акт актер в форме современного пожарного инспектора. Он тушит зажигалку Рагина огнетушителем, холодно произносит строчки из правил безопасности про запрет открытого огня и объявляет антракт.

ФИНАЛ

В финале спектакля, отчаявшись добыть ручку и тетрадь, Громов решает писать свою гармонию кровью на стекле. Он кусает руку, заливает прозрачную поверхность красным и выводит несколько нот. Через пару секунд их безжалостно стирает Никита. Еще одна понятная аллюзия — любые старания художника, который тратит свою жизнь на творчество, может легко уничтожить властная рука.

Насилие в мире спектакля не ограничено стерильной комнатой. Герои постоянно гоняются за тараканами, безуспешно пытаясь их истребить, даже прибегая к дымным ядам. Рыжие хозяева мира свой апокалипсис переживают в респираторах, только посмеиваясь над соперниками.

К насилию в конечном счете приходит и доктор Хоботов. В своем желании заполучить Дарью Александровну он сначала предает начальника — Андрей Ефимович быстро отправляется по стопам Громова на свидание с Никитой. Затем Хоботов подписывает с Лопахиным договор о продаже, а взамен получает девушку в сундуке (в него Дарья залезла в надежде уехать в Харьков вместе с Лопахиным после более чем страстных поцелуев, а он выменял ее на подпись).

Радостный Хоботов срывает ломом замок и мечтает заключить девушку в объятия, но ей он не симпатичен даже в должности главврача. Тогда доктор решает, что она достанется либо ему, либо никому. Врач вбивает в крышку сундука, как в крышку гроба, несколько гвоздей и, таким образом, оставляет Дарью Александровну с собой в виде груза-200.

В этот момент наконец-то раздается звонок телефона, который мог бы все исправить. Только Андрей Ефимович — уже в стерильном карцере, Дарья Александровна — в гробу-сундуке, а Хоботов, вероятно, окончательно разуверился в том, что Годо может кого-то спасти.

Со всех сторон ему кричат «Поднимите трубку!», но Хоботов трубку не берет. А вдруг и правда все, что надо сделать, — просто ответить на звонок и начать говорить?

Вместо насилия.

Вместо гвоздей в гробы.

Вместо смерти.

Май 2025 г.

Комментарии (0)