ПАМЯТИ СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ

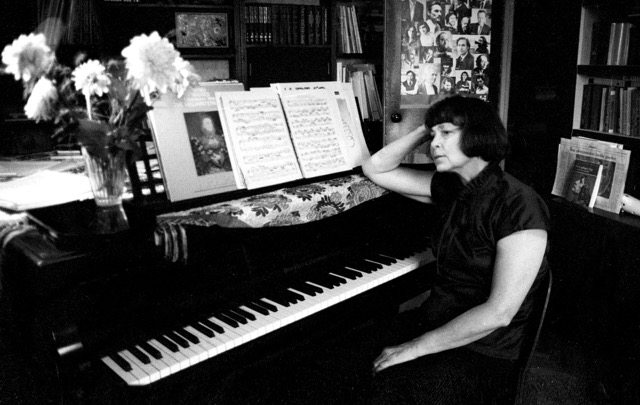

13 марта в Германии в городке Аппен в предместье Гамбурга на 94-м году жизни умерла композитор София Губайдулина (1931–2025). Она была последним из могикан советского музыкального авангарда второй волны. Своих соратников из знаменитой «русской тройки» — Эдисона Денисова и Альфреда Шнитке — Губайдулина пережила более чем на четверть века. Ее композиторская активность не угасала до последнего момента, и никогда не обрывались ее связи с Россией.

Родилась Губайдулина в Чистополе в семье инженера и учительницы. Музыкальные способности проявились очень рано через танец. Когда семья уже переехала в Казань, маленькая София танцевала во дворе дома, составляя ансамбль с соседским мальчиком, который играл на губной гармошке. Дед и прадед Софии по отцовской линии были муллами, о чем дома никогда не говорили. Появление в доме рояля, который получил прозвище «Слесарь», помогло маленькой Губайдулиной понять, что сочинение музыки станет целью и содержанием жизни. Она окончила в Казани музыкальную школу и консерваторию, для продолжения образования переехала в Москву и по тогдашним меркам училась там долго. Ее учителями были композиторы Юрий Шапорин, Виссарион Шебалин и Николай Пейко, который и показал раннюю симфонию Губайдулиной Шостаковичу, а тот одобрил, пожелав ей «идти своим неправильным путем».

Среди первых сочинений композитора были балеты «Волшебная свирель» и «Бегущая по волнам», она думала, что станет и дальше писать для театра, который очень любила как зритель, но театральная сцена пугала ее своей конкретикой и ограничивала фантазию. В кино, наоборот, она задержалась надолго. Ее собственные исследования звуковых путей совпали с запросами кинематографистов, которые искали создателей оригинального звукового мира для своих картин. В 1967 году после удачного дебюта в документальном кинофильме о жизни скульптора Анны Голубкиной Губайдулину пригласил в свой фильм «Вертикаль» Станислав Говорухин. Режиссер предоставил ей полную свободу и не прогадал. Губайдулина смогла соединить противоположные звуковые планы — социальный и природный. Она сочинила атмосферный саундтрек с использованием разнообразных ударных инструментов для озвучивания ландшафтных съемок и в аналогичном стиле обработала знаменитую «Песню о друге» Владимира Высоцкого, чтобы мог участвовать оркестр. Это помогло фильму пройти цензуру на Одесской киностудии, так как из кадра ушло то самое нежелательное пение под гитару, которое в процессе сьемок восхитило Софию Асгатовну. Обычно музыку больших композиторов для кино называют прикладной, но не в случае Губайдулиной. Многие ее «кинопартитуры» но—сили экспериментальный характер и запоминались как самостоятельные произведения. Главный опус из этого ряда — мультсериал «Маугли», музыку для которого Губайдулина писала в конце 1960-х, когда сотрудничала с Московской экспериментальной студией электронной музыки в Музее Скрябина. Она использовала установленный в студии легендарный многоголосный синтезатор «АНС», сконструированный Евгением Мурзиным. Там же, но немного позже младшим коллегой Губайдулиной Эдуардом Артемьевым создавались звуковые дорожки к фильмам Андрея Тарковского «Солярис» и «Сталкер». Так как имя Губайдулиной обычно не забывали ставить в титрах, композитора, который создает необычные музыкальные киномиры, знали даже дети. Самым привлекательным в «Маугли» было фантастическое звучание леса. Многие помнят еще один рисованный мультипликационный фильм Анатолия Солина 1975 года «Человек и его птица», в создании которого принимала участие Губайдулина. Фильм примечателен тем, что поставлен без единого слова и полностью построен на музыке. В этом футуристическом мультфильме для взрослых музыка является чуть ли не сценографией, звук обретает форму и размер.

В 1975 году Губайдулина создает вместе с Виктором Суслиным и Вячеславом Артемовым ансамбль восточных и закавказских народных инструментов «Астрея». Троица по несколько часов в день предавалась совместному музицированию, стараясь пробиться к самой сути возникновения звука и рождения музыки. Каждый выбирал себе инструмент, на котором не умел играть, чтобы автоматические навыки рук не породили привычные звуковые комбинации. Одна из записей этих импровизаций вошла в фонограмму фильма Элема Климова «Прощание». Подобная вольнодумная деятельность не осталась незамеченной. В 1979 году на VI съезде композиторов Тихон Хренников разгромил сочинения семерых композиторов, которые увлекались «шумами и выкриками» и злоупотребляли «эксцентричными эффектами». Их имена составили так называемый «черный список» для радио, телевидения и концертных организаций. Следующие десять лет Губайдулину не исполняли в СССР, хотя она продолжала получать заказы в кино. К этому периоду относится ее сотрудничество с Роланом Быковым и приглашение написать музыку для фильма «Чучело» (1984), в том числе и знаменитый вальс, мелодию которого напевали зрители, выходя из кинотеатра после премьеры. Быкова вдохновила музыка Губайдулиной к мультфильму «Балаган», в котором композитор с помощью звука рисует фантасмагорическое пространство маленького театрика и его обитателей. В 1987 году, когда вышла «Крейцерова соната» Михаила Швейцера с грандиозной партитурой Губайдулиной, о ней уже узнали за рубежом благодаря Гидону Кремеру, которому она посвятила свой Первый скрипичный концерт Offertorium («Жертвоприношение»). В десятиминутном треке к фильму Губайдулина как будто провожает в последний путь макабрический режим и делает это внушительно громко. Она еще не раз будет писать музыку для кинематографа, причем для самых неожиданных лент, таких как «Мария — королева Шотландии» Томаса Имбаха (2013) и «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса (2017).

Губайдулина всегда старалась отдалиться от развлекательной музыки. Одним из ее любимых способов высказывания была кантата. В 1968 году она закончила свой первый opus magnum — «Ночь в Мемфисе» на стихи из антологии «Лирика древнего Египта» в переводах Анны Ахматовой и Веры Потаповой (книга вышла из печати в 1965-м). Кантата была предназначена для исполнения в концертном зале, который с самого начала Губайдулина мыслила как театр звука и составляла к каждому произведению подробную инструкцию, как размещать участников действа. «Ночь в Мемфисе» написана для меццо-сопрано, мужского хора и оркестра, но мужской хор был записан заранее и звучал из размещенных за креслами зрителей динамиков. Воплощая образы древнеегипетской поэзии, Губайдулина использовала средства музыкальной выразительности, порожденные XX веком, а именно додекафонию. Премьера «Ночи в Мемфисе» была отложена на двадцать лет и состоялась только в 1989 году. Более счастливая судьба была у кантаты «Рубайят» (1969) на стихи Хакани, Хафиза и Хайяма. Обычно экспериментируя со звуком, здесь Губайдулина открывала множество возможностей человеческого голоса, избегаемых исполнителями. Исполнитель глиссандирует (плавно скользит от одного звука к другому), поет шепотом, переходит на фальцет и кричит. Из этого времени сегодня чаще в концертах исполняют другое сочинение композитора — «Сад радости и печали» (1980) для флейты, альта и арфы. Губайдулина написала его под впечатлением от двойного чтения поэмы-романа московского писателя Ивана Оганова «Откровение розы» о жизни средневекового поэта Саят—Нова и дневника немецкого поэта Франсиско Танцера. Впечатления от двух поэтических миров слились в единый образ восточного сада, где «все живет тишиной и болью». Когда о Губайдулиной говорят как об одном из символов российской культуры XX века, на память приходит дикая и нежная, безумно знакомая мелодия из «Сада радости и печали».

В 1992 году Губайдулина переехала жить в Германию. Там — в сельском захолустье — она получила возможность минимизировать бытовые проблемы и целиком посвятить себя сочинению музыки. Она создала целый ряд религиозных произведений, которые, как и прежде, предназначила для исполнения в концертных залах, а не в церквях. В 2000 году она оказалась в числе четырех композиторов, которым Баховское общество заказало сочинение «Страстей». Губайдулиной достались «Страсти по Иоанну», которые она построила на сопоставлении двух разделов Евангелия — повествования о Страстях Христовых и рассказа ясновидца о его видении Страшного Суда. Получился своего рода «респонсорий», где роль вопросов играют эпизоды «Страстей по Иоанну», а роль реакций на вопросы отведена соответствующим разделам Апокалипсиса. Ответом же оказывается весь Страшный Суд в целом. И этот Страшный Суд неистово звучит у Губайдулиной. Позже она дополнила сочинение второй частью «Пасха по Иоанну».

Губайдулина никогда не боялась показывать и озвучивать страшное, наоборот, она хотела, чтобы оно было услышано и прочувствовано. Она ощущала, что современный мир находится на грани катастрофы, и не уставала говорить об этом. Губайдулина не была публичной фигурой в широком смысле слова, но она никогда не отказывалась от вдумчивых бесед, в которых очень мудро рассказывала о своем композиторском видении мира. И в этом смысле ее смело можно причислить к категории «учителя жизни».

Май 2025 г.

Комментарии (0)