ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ТАНЦТЕАТРУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 35

Легендарная труппа может исчезнуть в начале июля. «Культурное начальство» уральского города решило, что театр Олега Петрова более народу не нужен — и артистам объявили о ликвидации театра как учреждения. Те, кто следил за историей этой компании на протяжении десятилетий, приходил на премьеры, был свидетелем ее метаморфоз (и художественных, и организационных), да и просто те фанаты и знатоки современного танца, что знакомы с Олегом Петровым, понимают, что это не конец истории. Театр, родившийся в те самые бурные девяностые и менявший названия — начиная с чисто балетного «Пируэта», приходя к гордому ТанцТеатру, — невозможно стереть с карты мира. Он был частным, он стал государственным, он станет каким-то еще — но останется достоянием культуры, когда все чиновники будут позабыты. Его биография, которую стоит вспомнить в день рождения, — часть истории отечественного искусства.

Итак, весной 1990 года над страной веет дух свободного предпринимательства и во всех сферах народ ищет, где заработать. Думают об этом и балетные и околобалетные люди — и замдиректора Екатеринбургского театра оперы и балета Юрий Махлин предлагает завлиту театра Олегу Петрову взять некоторое количество артистов труппы и учредить гастролирующий коллектив. Составить репертуар из одноактных балетов (в таких случаях всегда выручает «Привал кавалерии») и радовать классическим танцем жителей дальних провинций. И вдруг выясняется, что Петрову (к тому времени хорошо известному в балетном мире страны автору академического двухтомника по истории отечественной балетной критики) «халтура» (даже честная) не интересна. Он предлагает компаньону другой путь: создать компанию, которая знакомила бы публику с важными именами из истории ХХ века. И в Екатеринбурге появляется бродячий театр, который первым представляет на Урале «Послеполуденный отдых фавна» в хореографии Нижинского и вспоминает о работах затюканного советской властью гения Леонида Якобсона. Балет — но другой балет, балет с широко открытыми глазами. (Тут надо понимать, что собственно екатеринбургский оперный тогда честно тащил лямку старинных балетов, но об открытиях и громких событиях и не помышлял — до прихода туда Вячеслава Самодурова было еще двадцать с лишним лет). С труппой начала сотрудничать легендарная уральская балерина Нина Меновщикова — народная артистка СССР, между прочим — и осталась надолго как педагог. Линии труппы, выучка труппы — долгое время были ее делом.

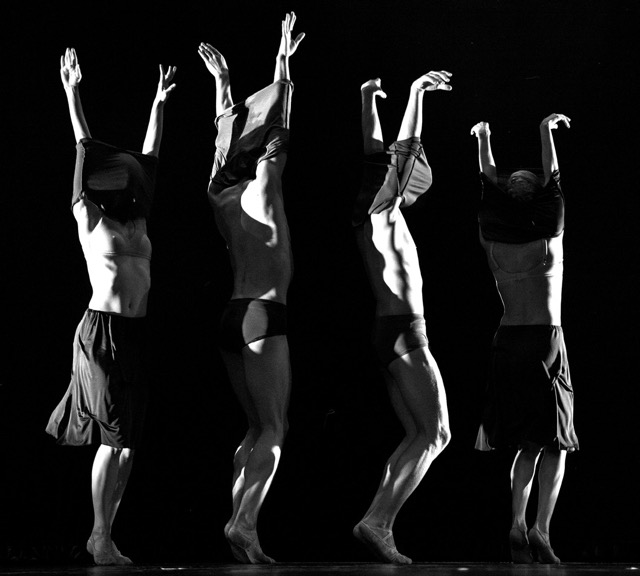

Труппа просвещала народ и эво—люционировала. По художественным путям ее вел все тот же Петров, быстро ставший ее единственным руководителем — и, соответственно, отвечавший и за качество премьер, и за то, чтобы коллектив не помер с голоду. В жесткие годы он убеждал самых пугающих бизнесменов города давать деньги «на красоту» — и эту красоту Екатеринбургу обеспечивал. С тех пор и до сегодняшнего дня он придерживается убеждения, что даже артистам, работающим в контемпорари, необходим ежедневный балетный урок, — и потому его труппа всегда была и есть в отличной форме. Но, уважая, практически боготворя древнюю школу классики, Петров все шире смотрел на мир — и как только по стране поехали с гастролями первые французские компании современного танца, стал приглашать, заманивать к себе иноземных хореографов. Когда-то удавалось заполучить очень громкие имена — одним из трофеев стала Карин Сапорта, поставившая для труппы оригинальную «Спящую красавицу», спектакль, потом объездивший полглобуса. Чаще — молодых авторов, только выпархивающих из-под крыла мэтров. Больше всего сделали для Урала Пала Френак и Тьерри Маланден — их ученики, сочиняя оригинальные спектакли для ТанцТеатра, закрепили его место среди лидеров контемпорари в России.

На Олега Петрова не раз обижались отечественные сочинители танцев — после первых лет работы труппы, когда у него побывала и Алла Сигалова, он предпочитал работать именно с французами. Дело было в опыте искусства как такового: пока в России наши авторы только нащупывали пути, периодически изобретая велосипед, французы эксплуатировали давно настроенную и налаженную машину. То есть каждый спектакль ТанцТеатра — будь то новинка, выпущенная Фабио Лопесом или Мартеном Арьягом, Гаэлем Доменжером или Кристин Ассид, — гарантировал ка чество хореографии. Понятно, что при таких завышенных, по мнению некоторых членов танцевального сообщества, стандартах Петрову не удавалось быть любимцем коллег — но это его не особенно волновало. В Екатеринбурге, быстро ставшем столицей современного танца России, хватало авторских трупп — начиная с «Провинциальных танцев» Татьяны Багановой и коллектива Сергея Смирнова, прибившегося к местной Музкомедии, — Петров же позволял себе директорский театр с беспощадной диктатурой вкуса.

Понятно, что он никогда никого не слушал, когда дело касалось художественной политики, — и тем несказанно обижал меняющихся местных министров культуры. Его уже увольняли, театр менял устав и названия, выкручивался как мог — и неизменно выпускал премьеры. После очередного конфликта восемь лет назад труппа нашла себе приют в области, став частью Инновационного культурного центра в Первоуральске, — но то, что представлялось спасением, оказалось ловушкой. Дирекцию ИКЦ не интересовало развитие театра — и она сильно экономила на его содержании, не тратясь даже на поддержание сайта, не то что на художественные свершения. После чего начальство сказало: а-а-а, у вас плохо продаются билеты (еще бы, без какого бы то ни было оповещения о спектаклях) — и вот на этом основании решило театр закрыть.

Театр меж тем переживает новую эпоху в своей истории. И из-за внешних обстоятельств, и следуя логике художественного развития, последние премьеры развернули труппу в сторону гибридного театра. От жесткой экспрессии самодостаточного танца новый главный балетмейстер Алексей Колбин (бывший премьер пермского «Балета Евгения Панфилова») повернул в сторону «драмтанца» (если так можно выразиться по аналогии с драмбалетом). ТанцТеатр начал рассказывать истории — и «Кабаре Жизель» стало горьковатой притчей о судьбе балерины, а «Молоко носорога» — замечательным переложением в танец феллиниевского фильма «И корабль плывет». ТанцТеатр стал менее ригористичным, более открытым к публике и даже более утешающим — что естественно, ведь Петров и его люди всегда отлично чувствовали эпоху. Станет ли новое время все-таки временем уничтожения этого театра — скоро увидим.

Май 2025 г.

Комментарии (0)