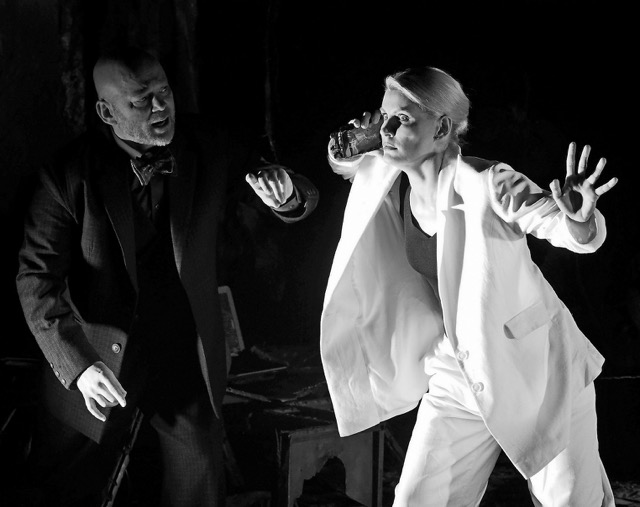

А. Гов. «Боже мой!». Театр «Шалом».

Режиссер и художник Олег Липовецкий, художник Анастасия Азарх

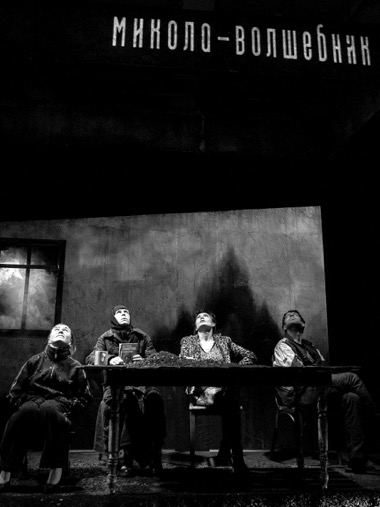

Р. Козырчиков. «Тихий свет». Невидимый

театр. Режиссер Семен Серзин, художник Лиза Мирошникова

Что мир рухнул — ни для кого не секрет. Очередная констатация этого факта мало что может дать. В последние годы конец света в театре стал делом привычным. Он случается, надвигается, ощущается напрямую или опосредованно. Режиссеры посылают на выстроенные на сцене миры столбы пламени — мир вокруг горит, и мы становимся безвольными свидетелями его агонии, оказываемся в эпицентре крушения. Горят гоголевские хуторки, три сестры спускаются в катакомбы, а пушкинский Командор является в мир вторым пришествием — черты наступившего апокалипсиса можно разглядеть во множестве работ.

Однако другой вопрос — что остается после того, как произошло узнавание и трагическое преобразование мира уже не является для нас открытием? Речь пойдет о спектаклях «Боже мой!» Олега Липовецкого в театре «Шалом» по пьесе Анат Гов и «Тихий свет» Семена Серзина в «Невидимом театре» по пьесе Романа Козырчикова. Это спектакли, где в мерцающем состоянии смешались разные стадии конца света. В этих совершенно разных постановках много общих режиссерский решений. На сцене — постфактум, мир сгорел и покрылся пеплом. По действию же — мы видим события, которые предшествуют концу света. Эти спектакли не просто фиксируют факт катастрофы, а словно пытаются разобраться в причинно-следственных связях и, что самое важное, приходят к разным выводам. Апокалипсис — как абсолютное зло, конец всего и как абсолютное добро, освобождение и очищение.

Представления о конце света, о разрушении мира, в котором мы живем, являются неотъемлемыми частями практически всех мировых культур и верований. Первоначально в большинстве традиций конец света ассоциировался с действием высшей силы, которой человек подчинялся. Однако с развитием цивилизации ситуация изменилась. Теперь человек сам становится причиной конца света. Так в спектакле «Боже мой!» своими действиями человек доводит Бога до крайних мер (хотя позже сам же пытается спасти ситуацию), а в спектакле «Тихий свет» изувеченный деревенский мальчик становится символом мести всему человечеству, начиная пожары, от которых вспыхивает весь мир.

Вообще, апокалипсис почти никогда не означает полного конца и уничтожения. Он может быть вообще не про смерть (это особенно хорошо чувствуется в одном из первых таких спектаклей — «Конец света, моя любовь» Бориса Павловича). Конец света — это всегда крушение миропорядка. Изначально, в культурной традиции, это божественный уклад. В XXI веке это крушение мира человеческого разума, человеческого миропорядка — качественно другой конец света с другими проблемами. Массовую культуру изображение апокалипсиса, судного дня и прочего привлекало патологическим интересом современного общества к сценам массовой гибели, краху и т. д. Так было. Но сейчас, когда все эти чувства и так переполняют нашу нестабильную турбулентную реальность, мысль о конце света не столько будоражит воображение беззаботного, сидящего в комфортном кресле зрителя, сколько напрягает смотрящего своей зеркальной схожестью с сюжетами за окном. Новая парадигма конца света выросла из понимания, что человек — источник всех проблем в мире. Потому вся постапокалиптическая литература строится на сюжетах, связанных с антропогенными катаклизмами. Боги, рок, судьба остаются не у дел. Одна из специфических особенностей в том, что спектакли этого года отражают не абстрактно-фантастическое будущее, а вполне конкретное и легко узнаваемое настоящее. Однако в спектаклях последнего сезона чувствуется тяготение к высшему, надчеловеческому — люди устраивают конец света, но в последний момент приходит Некто, обладающий высшими правами. Постапокалиптические сюжеты из фантастических романов и фильмов сосредотачиваются на кризисе ценностей и идеалов научной рациональности. Источник же сегодняшнего апокалипсиса другой — из области философско-антропологической. Причина катастрофы не в особом отношении человека к миру, а в отношении человека к себе подобному. Современный апокалипсис приобретает вырожденческий характер из-за неспособности человека оправдать свое существование. Паллиативная помощь миру бессмысленна и потому невозможна.

Почва для катастрофы уже подготовлена человеком, но для итогового коллапса оказывается необходим некий бог из машины. Так, Роман Муромцев в «Елке у Ивановых» спускает на разрушенную сцену после (само)убийства всех персонажей ржавый пыхтящий котел бога, за пазухой у которого убиенные отмечают Новый год. Откуда и почему возникает ощущениев необходимости этого высшего вмешательства, если мы давно знаем, что никто не уничтожает нас так хорошо, как мы сами?

В каком-то смысле это невозможность прий—ти к разрешению конфликта в условиях новых предлагаемых. Мотивировка уничтожения человеком мира и себе подобных не поддается логическому мышлению и потому нерешаема, не имеет исхода. Может быть, поэтому единственное, что нам остается, — это надежда на высшие силы, которые закончат хаос, пусть и уничтожением? Школьник Вася Сизов, взявший на себя роль автора и бога в «Каменном госте» Арсения Мещерякова (БДТ), не находит лучшего выхода, чем полностью сжечь нарисованный мир и вместе с ним всех героев, совершая возмездие и одновременно самораспятие за чужие грехи.

Сам по себе конец света становится вариантом рефлексии, не только фиксацией кризиса, но и попыткой выйти на переоценку ценностей. Автор произошедшей радикальной трансформации мира — человек, он нарушил привычный ход мироздания, но, как водится у человека, не заметил этой катастрофы. Конец света произошел, мир поменялся, но герои спектаклей Серзина и Липовецкого, живущие в измененном мире среди обугленных стен, этого будто не замечают. Выход в трансцендентное дает театру возможность завершить трансформационные процессы, сделать из события прежде пропущенного явное и видимое. Сегодняшний конец света — это признание собственной капитуляции. И это признание нам необходимо для того, чтобы выйти из гуманистического тупика на новый виток.

Мы застаем наш мир за мгновение до его полного уничтожения, когда все пространство вокруг покрыто угольной сажей и недогоревшими остатками бывшего жилища. В спектакле «Боже мой!» бог является к психологу Элле, надеясь предотвратить тот самый апокалипсис, который он принял решение вновь свершить. В «Тихом свете» герои сидят у избушки в раскаленной русской глубинке, наблюдая, как стремительно приближается гигантский огненный шар. Обе постановки обладают общим мотивом невозможности дольше выдерживать боль существования, страстного желания завершить мучительный и бесконечный цикл человеческой жизни.

Для «Тихого света» важнее прекращение нынешнего состояния вещей, неважно, последует ли за этим что-нибудь еще. Главное, чтобы настоящий ад закончился бесповоротно. В «Боже мой!» речь идет о полном истреблении человечества самим Богом, который подчеркивает масштаб предстоящей трагедии (как Всемирный потоп, но «на сей раз усовершенствованный»). И здесь режиссера волнует будущ—ность — мир разрушен войнами и катаклизмами, но мы продолжаем в нем как-то жить и вместе с Эллой ждать в этом сгоревшем дотла мире дождь, несмотря ни на что. Эта последняя вера в человечество заставляет нас прийти в ужас от того, что созданный Богом человек, пусть такой трудный и капризный, кто собственными руками сжег землю, перестанет существовать вовсе. «Боже мой!», конечно, исходит из духовного мировоззрения еврейского театра и веры в человека. Поэтому даже в стадии полнейшего кризиса человек сохраняет гуманизм независимо от условий вокруг.

У спектаклей Олега Липовецкого есть редкое в сегодняшнем театре свойство — щемящее чувство простой человеческой боли, ноющей, до конца не формулируемой. В них очень много человечного и человеческого. «Боже мой!» открыто признает и принимает несовершенства как человечества, так и самого Бога. Главный герой, некто Б., в исполнении Дмитрия Уросова сначала кажется обычным мужчиной средних лет, однако в ходе приема сообщает психологу Элле (Анна Котляр), что ему уже 5785 лет. Уросов даже выходит из роли, чтобы поразмышлять вслух — а как вообще можно сыграть бога? И создает бога по образу и подобию человека. Его Б. слишком похож на нас: он по-детски капризен и не умеет сдерживать гнев, переполнен обидой, желанием любви и при этом жесток и одинок. Он может разразиться громогласным криком и заставить Эллу окаменеть, но больше не способен ни на что, ибо дал человеку самый прекрасный подарок, свободу выбора. «Боже мой!» исследует границы власти и ответственности бога и человека.

«Тихий свет» несовершенство человеческой природы отрицает и потому не оставляет ей шанса. Хотя мистический персонаж пьесы Романа Козырчикова не менее странен и неидеален. Маленький и тихий подросток Миколка, о жизни которого мы узнаем лишь из дневника после его смерти, с чувственным восторгом ловит лучики солнца на своей коже, но желает окружающим детям смерти и даже совершает убийство собаки в качестве мести обидчикам. В двух этих спектаклях детская непосредственность играет важную роль в отношениях человека с высшей силой — эта детскость исключает то «слишком человеческое», к чему пришло наше перезрелое общество. При этом больнойребенок, который есть по сюжету в обеих пьесах (у Эллы есть немой сын), не выводится в спектаклях на сцену.

Тысяча детских почему, на которые нет ответа, даже если ты специалист-психолог.

Одна из центральных тем спектаклей — поиск справедливости в мире, полном несправедливостей. Безответное чувство несправедливости перерастает в хроническую болезнь. Боль от несовпадения и несоответствия, от непонимания и безответности — где она, божественная справедливость?

Разница подходов к представлению человеческого одиночества также примечательна. Если в «Боже мой!» Элла и Б. проходят путь индивидуального самопознания и борьбы с внутренними конфликтами (у человека и бога одни и те же психологические проблемы, человек и бог страдают от одиночества и обиды на жизнь, которая пошла не по плану), то «Тихий свет» объединяет всех персонажей общим чувством потерянности и изоляции, усиливая впечатление общего экзистенциального тупика. В небольшом поселении, градообразующем предприятием которого является скотобойня, бесконечно живут и друг друга ненавидят сестры тихая Тамара (Юля Дейнега) и агрессивная Людмила (Арина Лыкова), ее безвольный муж Валя (Владимир Карпов) и его столетняя беззубая мать Нина (Анна Щетинина). Нежно любимые Семеном Серзиным неприкаянные и жутковато-несчастные герои российской мифологии девяностых-нулевых в этом спектакле приобретают тошнотворно-зловещий флер. Сидя, подобно чеховским персонажам, за общим столом и ведя будничные беседы за поеданием углей на могилке, они так психологически подробны и точны в воссоздании маленьких чудовищ из нашей глубинки, что одновременно реальны и немыслимы, особенно по контрасту с прозрачно-призрачной поэзией Миколкиного дневника, звучащего как меланхолично падающий снег (или пепел?) под аккомпанемент виолончели. Семья Людмилы и Тамары несет одиночество как крест — Миколка чувствует в одиночестве, в пустом, лишенном людей пространстве божественную благость и сияние. Эту высшую благость пустоты, пусть и всеуничтожающе—пугающую, зрители и увидят вместе с персонажами в финале. Этим тщедушным и жалким человекоподобным героям, желавшим смерти себе и другим, вдруг открывается прекрасное — огненная комета, конец треклятого уродливого мира, их мира.

Тамара. А может, все? Все закончилось, все исчезло и пусто теперь на земле?

Людмила. А может, и так. Так всем и надо.

Но этот прекрасный конец им недоступен, тихий божественный свет испепеляет все вокруг. Герои же остаются погруженными во тьму. Во тьму после взрыва испепеляющего Солнца, в космическую пустоту с запахом скотобойни. И раствориться в пламени всепоглощающего огня вслед за Миколкой оказывается недостижимым счастьем.

Несмотря на трагизм сюжетов, оба спектакля полны отстраняющего юмора. В «Боже мой!» напряжение снимается, когда персонажи начинают спорить на злободневные, но абстрактные темы или же когда артисты выходят из своих ролей, чтобы поспорить с режиссером. Конфликт между творцом и его созданием «Боже мой!» отражается и в самой структуре спектакля: Олег Липовецкий фактически становится участником действия, когда комментирует происходящее из зала, вторгаясь в ход сцены, как только события оказываются сыграны не так, как им задумывалось. Конечно, в этом много самоиронии, но прежде всего важно то живое напряжение, которое создается в эти моменты между артистами на сцене и режиссером в зале: они по-настоящему спорят, терпят или протестуют — в общем, оказываются в ярком взаимо- и противодействии высшей силе, тем самым отражая конфликт спектакля на этом надсюжетном уровне.

В «Тихом свете» юмор производит обратный эффект. Бытовые разговоры персонажей, хоть и строятся на остроумных перепалках, выглядят напряженными предвестниками грядущей страшной развязки. Изображаемый мир — это сонное захолустье, затянутое дымкой отчужденности и скуки. Его жители спокойно существуют в режиме повседневности, игнорируя приближение опасности, разве что безумный блуждающий взгляд старухи Нины из-под насупленных бровей иногда выхватывает ночные воспоминания о приходе смерти. Тогда она вскакивает из-за поминального стола и тянется рукой вверх, к потустороннему свету. В спектакле Семена Серзина герои часто взглядывают на небо, как будто в попытках что-то разглядеть, припекающее солнце ли, падающий ли сверху пепел, — там, в небе, над ними возвышается проекция огромных плачущих глаз убитого Миколки, и в них, конечно, кроется не человеческая — вселенская скорбь.

Главная особенность серзинского спектакля в отказе от драматизации апокалипсиса. Никаких вспышек, взрывов или массовых смертей. Режиссер изображает конец света как тихое растворение жизни, напоминающее мягкие осенние сумерки, — ужасно здесь все остальное вокруг, что связано с жизнью.

«Боже мой!», в отличие от «Тихого света», видит в конце света ужас и абсолютное зло (зло бога в ответ на зло человека), но спектакль при этом заканчивается хеппи-эндом. Впрочем, он и не может закончиться никак иначе: мир вокруг сгорел еще до начала действия, и все, что нам осталось, — попытаться найти в себе силы, чтобы не опустить руки. И в этом главная сила и суть любой веры. Вера остается с человеком, даже когда нет чудес, когда тысячи молитв на разных языках не спасли нас от гибели. Конец света произошел, мир кончился, но мы продолжаем в него верить — и это то, что поможет восстать из пепла.

Май 2025 г.

Комментарии (0)