О книге Н. Аловерт «Две жизни. Воспоминания театрального фотографа».

Esterum Publishing, Frankfurt/Main, 2024. Издатель Л. Межебицкий, художник Ю. Кружнов

«Не падай духом, — сказала мама. — Сегодня поедешь отвозить фотографии, не забудь назвать настоящую цену. А не то ты все время работаешь даром». Хорошо сказать: назвать настоящую цену. Легче умереть.

В этом году Нине Аловерт исполнится 90 лет, и понятно, что настоящая цена ее фотографий на самом деле баснословна. Сотни замечательных и легендарных лиц, и судеб, и театральных мгновений обессмертил ее зоркий объектив.

Топонимика Ленинграда-Петербурга, дом на Биржевой, Невский проспект, Дворцовая площадь…

Люди, города, родные и «другие берега», страны, аэродромы и океаны.

Имена легендарные и полузабытые… знаменитые на весь мир и любимые только ею…

Она знает цену потерям посильнее, чем денежные. Но никогда не падала духом и не впадала в отчаяние. По крайней мере в огромной книге про это — ни звука.

Нина Николаевна проживает свою жизнь головокружительно, талантливо, азартно и бесстрашно.

Она подробно описала ее в книге. С феноменальной памятью воссоздав всех, кого любила и кто любил ее. Удивившись в финале: неужели это все с ней произошло?!

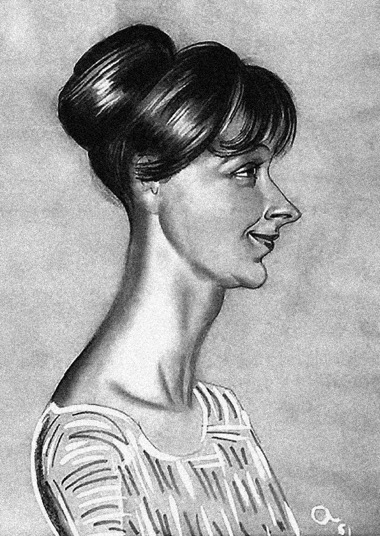

И действительно, неужели все описанное могло произойти с маленькой хрупкой женщиной (так похожей на принцессу из «Тени» Е. Шварца в воздушных своих газовых шарфиках… но только принцессу с трудовой биографией Золушки), прожившей, кажется, не две жизни, а тысячу и одну, и все неповторимые?

Потому что она проживала жизнь еще и каждого встреченного, и невстреченного тоже (как, например, ее отец). Всем этим жизням нашлось место в книге.

«Странное место — аэродром. Это всегда — другая, совсем отдельная страна. Когда я прилетела в Париж, таможенник спросил меня: откуда вы? Я растерялась. Откуда я, в самом деле? Из Америки? Из России? Из Нью-Джерси? На аэродроме все относительно. Кто я? Откуда я?..»

Она восстановила свою родословную.

«Моя фамилия — искусственная. Мой прадед был подкидышем — его нашли в начале XIX века на рудниках Аллаверды (Алаверди) между Грузией и Арменией. Его забрали русские рабочие и привезли в Воронеж, назвали Павлом и дали фамилию Аловерт».

Она рождена людьми, прошедшими тюрьмы, репрессии и ссылку, о расстреле отца осенью 1937-го смогла узнать только спустя полвека. В детстве она пережила войну и эвакуацию.

Она вспоминает слова своего крестного, сказанные ее молодой матери в 1930-е: «Дальнейшая борьба с советской властью сейчас бесполезна. Мы только все погибнем. Важнее зажечь огонь и сохранить его в надвигающейся ночи». Прямо будто в «Песни льда и пламени»: девиз дома Старков «зима близко», Winter is coming…

Красиво сказано. Как умели разговаривать в моем отечестве светлые люди в темные времена!.. Можно было бы сделать жизненным девизом. А можно и просто без девизов так прожить свою жизнь.

Темные ночи сменялись короткими рассветами, после оттепели возвращались суровые зимы — Нинин огонь горел.

Она рано определилась с главным делом своей жизни. Хотя в юности металась, ей хотелось стать и актрисой, и балериной… она писала пьесы и чего только не…

Но!

«Классический балет есть замок красоты».

Даже если этот замок выстроен в послевоенном Ленинграде, на сцене Мариинки, называвшейся сурово Кировским театром. Двенадцатилетней девочкой увидела Галину Уланову в «Спящей красавице» — это был 1947 год — и с тех пор не пропускала ее выступлений.

Она так напишет про это в своей книге: «Этот спектакль определил мою главную страсть в театральном мире — балет. Любовь не имеет „почему“, но, думаю, главное впечатление на меня произвела красота. Она для меня играет очень большую роль в искусстве. Так же, как и фантазия. А балет — это чистая фантазия. Я вообще не люблю реалистический театр. Нет, конечно, есть замечательные спектакли, которые мне очень нравились. Но на меня наибольшее впечатление, как в театре, так и в литературе, производит выдумка. Балет весь — выдумка. Что может быть менее реалистично в театре, чем балет? Но в этом есть своя логика, своя красота. Всякая выдумка для меня имеет совершенно непреодолимую силу».

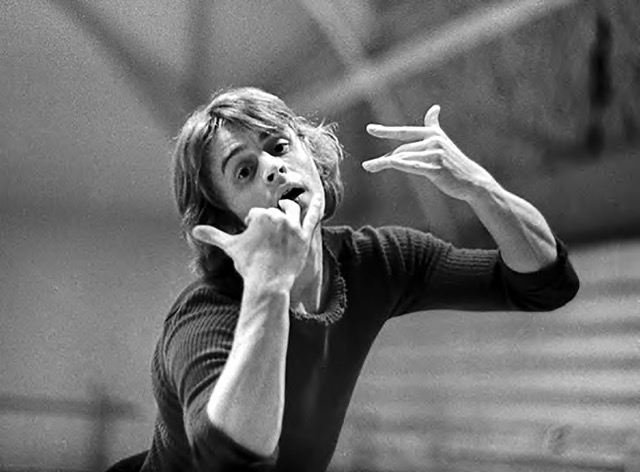

Через двадцать лет, в 1967-м, она увидит выпускной концерт Вагановки с главным, наверное, персонажем ее «замка красоты». Барышникова потом снимут тысячи мировых камер, на него будут наставлены «тысячи биноклей на оси» — но первой его танец сняла Нина.

И описала его появление так: «Он не выбежал на сцену, даже не вылетел. Он — вырвался, как будто им выстрелили из рогатки. И дело было не только в его потрясающей для ученика чистоте исполнения, не только в огромном прыжке, не только в музыкальности и бросающейся в глаза феноменальной координации движений. Он танцевал весело и увлеченно, как будто предчувствовал наше восхищение им.

Будто он и родился для того, чтобы поразить нас своим талантом. Он не был похож на ученика школы, он был законченным артистом, и мне казалось, что эту вариацию из „Дон-Кихота“ я вижу впервые. Он не исполнял движение, он сам и был движение, танец. Он ликовал, он был юн и счастлив, как будто знал, что завоюет весь мир. Пораженная, я схватила фотоаппарат и начала снимать».

Вот, собственно, начало ее судьбы театрального (главным образом балетного) фотографа: «пораженная, начала снимать»…

Она снимала балетных и драматических актеров, спектакли.

В юности научилась снимать с заветного первого места во втором ряду: чтоб не быть замеченной из директорской ложи и чтобы щелчок камеры заглушил оркестр.

Она запечатлела мгновений и сюжетов столько, что ее фотопленки хватит обмотать земной шар и еще останется.

Для книги пришлось отобрать. Избранное.

Нина и структурировала книгу как фотограф.

Семейный альбом, ленинградский альбом, нью-йоркский альбом.

Детство, юность, мои университеты.

Мои друзья и компании.

Дети и мужья. («У тебя были мужья? Не знаю, не знаю, ты всегда с фотоаппаратом ходила». Из разговоров с Михаилом Жванецким.)

В семидесятые она уезжала с детьми «навсегда», навеки, а потом связала берега через океаны — перелетев не только Атлантику, но и Тихий океан.

Ее друг Вадим Жук писал в то время песни о всех своих друзьях, отъезжающих в эмиграцию. Вот и про Нину написал покинувший нас недавно поэт и остроумец:

Не купишь журнала

с ее вдохновенными снимками,

И глаз не прищурит, и в дом свой не позовет.

Неужто, друзья,

мы навеки прощаемся с Нинкою?

Ах, Бог не допустит, и это не произойдет.

Бог не допустил, и это не произошло.

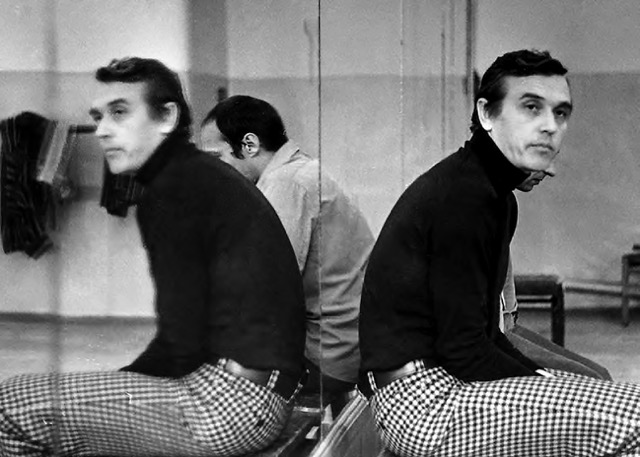

Какой точный и безукоризненный выбор обложки: мы видим Нину, снимающую молодого Михаила Барышникова. Она чуть пригнулась, нацелилась и вместе со своим объективом отразилась в огромном зеркале репетиционно—го зала.

Две жизни — по разные стороны театрального Зазеркалья.

Две жизни, прожитые в России и Америке, по разные стороны океана, в двух городах: genius loci Нины — Петербурге и Нью-Йорке…

Нина написала про свой переезд в Америку как про переезд через реку Стикс. «Эмиграция в то время была как переправа через реку мертвых. Мы начинали нашу новую жизнь, не понимая: мы умерли, а все наши друзья, оставшиеся на берегу, живы? Или мы живы на другом берегу реки, а оставшиеся умерли?..»

В ее книге все живы, шуршание листвы в осеннем Нью-Йорке перекликается с трамвайным звоном на Петроградской стороне. Все звенит в душе-копилке, подобно хрустальному невскому льду на Пасху…

Есть расставания и утраты.

Есть границы государств, морей и океанов, человеческих сил.

У личности нет границ, как нет и утраченного прошлого.

Книга свидетельствует: все здесь.

И ЗДЕСЬ собрано столько невероятных человеческих историй, актерских портретов и художественных впечатлений (к которым она «руку приложила», а вернее, фотокамеру), не на одну жизнь, на сотни…

Была когда-то замечательная книжная серия «Мой ХХ век».

Нинины воспоминания — не просто ее личный дневник: в них отразился русский двадцатый век (и частично двадцать первый).

Она прожила в Америке огромную интересную жизнь, но век ее — русский. Не потому, что она не освоилась в США — освоилась, и состоялась, и снимала звезд, она и сама стала звездой в своем деле. Но даже за океаном, на других берегах «второй», американской жизни она много снимала и описывала русское зарубежье: американское, парижское… Эти потрясающие лица танцоров, артистов, художников и писателей. Со всем их даром и трагизмом, огромностью, переломанностью и оборванностью судеб…

Но Нина от рождения, видимо, награждена жизненным даром — радостной душой, — и книга судеб двадцатого века читается как увлекательная авантюрная книга бытия.

Если бы она просто издала альбом со своими фотографиями, ему уже не было бы цены. Просто как фотоальбому. Но театральный фотограф Нина Аловерт оказалась еще и блистательным писателем…

В книге собраны ее актерские портреты и балетные рецензии. Это не академическое искусствоведение, хотя про балет Нина знает все: и про его земные семь потов и море слез, и про небесные взлеты, и про чудные мгновенья, и про беспощадный бег времени… Но пишет об этом очень живым пером: с умной, проницательной и восхищенной любовью…

Она снимала звезд русского и мирового балета и драматического театра.

Ее ранние фотографии спектаклей Театра Комедии в 60-e Николай Павлович Акимов использовал в программках к спектаклям. Они были живые, снятые на лету, а не постановочные.

Если я начну просто перечислять ее «избранное», это займет много страниц и легендарные имена будут выглядеть как неймдроппинг. Но у Нины все эти люди не drop, за всеми портретами дышат, как сказано, почва и судьба.

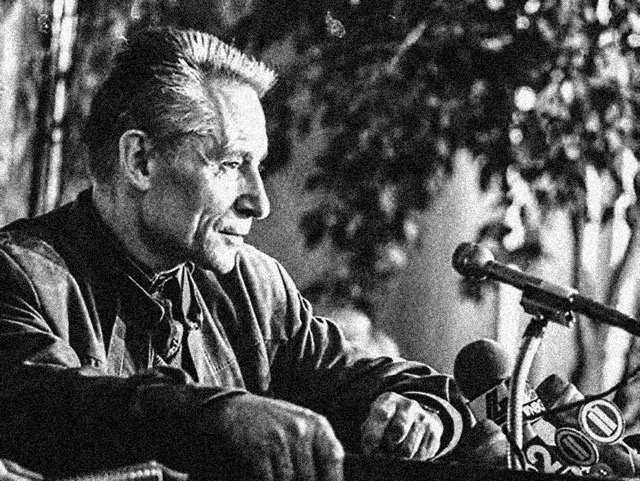

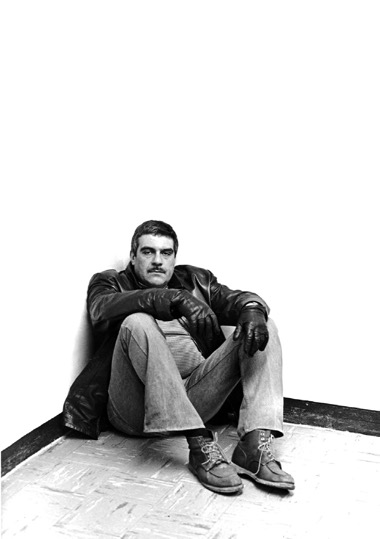

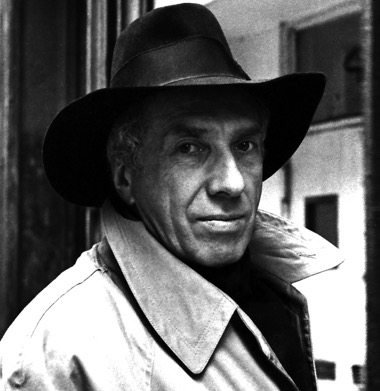

Юрский, Барышников, Эфрос, Алиса Фрейндлих, Алла Осипенко, Диана Вишнева, Морис Бежар, Роберт Уилсон, Пина Бауш…

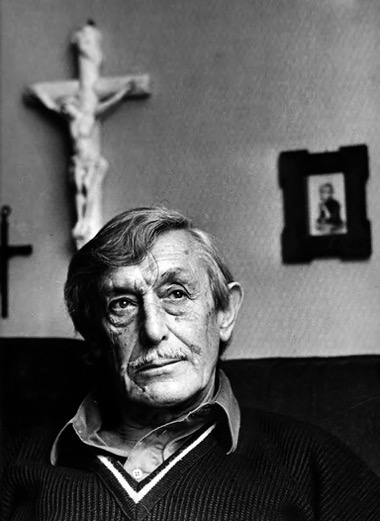

«Кроме балета я снимала людей, которые меня окружали. Я не портретист. Но я считала, что раз я держу в руках фотоаппарат, то должна снимать своих соотечественников, чтобы сохранить для будущего память об этом уникальном явлении — третьей волне российской эмиграции». С ее портретов смотрят Бродский, Довлатов, Василий Аксенов, Эрнст Неизвестный. Они ни с чьих других портретов больше так не смотрят. «Умно и зорко».

Сергей Юрский написал на ее фотографии: «Нина, Ниночка! Ты что-то знаешь о каждом из нас!»

Это правда: она что-то знала о каждом из них, кого снимала.

Вообще-то ее дед по материнской линии был крупным ученым в области оптики. Вот и ее оптический прицел, художественный зрачок, ее глаз-алмаз — не оттуда ли? Нет, деда не подвела. Высвечивала в человеке его тайный свет.

Как не подвела и другого деда, со стороны отца. Он издавал книги и журналы — Нина тоже преуспела, не в издательстве, так в писательстве. И собирательстве людей и мгновений их жизни. Этот дед был авантюрен и, лишившись после революция всего, на 82 году жизни написал пособие по беспроигрышной игре в рулетку. Не знаю, играла ли Нина Николаевна в своей жизни в рулетку. Но жизнь проживала как свободный человек, и ее вольный дух не смели нарушить никакие земные обстоятельства и препятствия.

Можно сказать, что ее жизнь — убедительный реванш за все потери и катастрофы, которые припас ей русский ХХ век.

От книги остается чувство счастливого головокружения. Прочитав, хочется тут же к ней вернуться и прокрутить снова, как любимый фильм.

Она невероятно кинематографична. Это мог бы быть гениальный байопик.

Но, боюсь, не найдется в мире такой силы, которая справится с наплывом в кадрах сотен невероятных людей и событий.

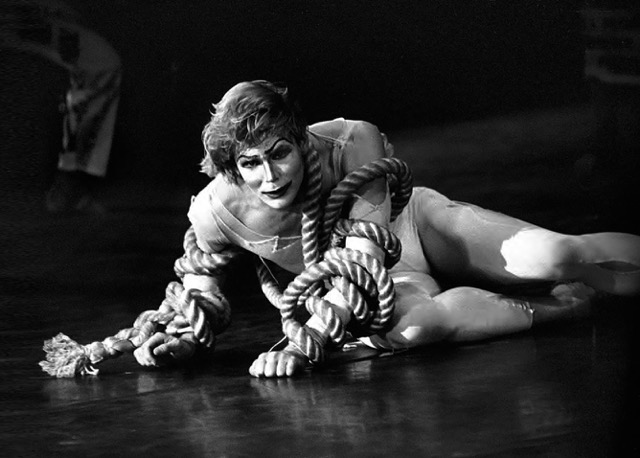

На Нининых снимках застыл с гримасой мучительной улыбки и со съехавшим париком Мольер любимого артиста Сергея Юрского.

Алиса Фрейндлих, непокорная и смятенная Катарина, бьется и с возлюбленным, и с небесами, и никакого укрощения строптивой этот снимок не предвещает.

Постаревший Михаил Барышников читает стихи Бродского, так и не доехав до Петербурга… вызывает из небытия голос друга…

Галина Уланова танцует Аврору в «Спящей красавице», и зачарованные Нина с мамой не пропускают ни одного ее спектакля.

Джон Марковский парит над сценой вместе с гениальной Аллой Осипенко, а Геннадий Воропаев несет Аллу на руках по Невскому…

Многих персонажей ее жизни уже нет на белом свете, но в книге Нины они живые, вдохновенные, влюбленные и прекрасные — и уже никогда больше не умрут.

Текст как Воскрешение жизни. И фотографии тоже, конечно, мы будем счастливы, «благодаренье снимку…»

Жизнь промчалась и осталась. Проявилась и закрепилась в фиксаже фотографа.

Спасибо, Нина.

Май 2025 г.

Комментарии (0)