Березники — город в Пермском крае, с перспективным прошлым и интригующим будущим. Он не так чтобы уж очень древний. Но история о том, как бурно развивалось небольшое поселение в последнюю треть XIX века — интереснейшая. Архитектурно-техническое бюро А. Б. Турчевича спроектировало заводской поселок Березники при содовом заводе с жилыми домами, училищем, гостиницей и (внимание!) театром. К началу XX века все было в основном построено, хотя до театра дело так и не дошло. Б. Л. Пастернак, приезжавший туда по служебным делам в 1916 году, назвал в частном письме содовый завод «Любимов, Сольвэ и К» и поселок при нем «маленькой промышленной Бельгией».

Наверное, если бы не все последовавшие за этим годом события, мы бы имели совсем другой город. Но ведь и страна была бы совсем другой. После национализации завода в 1923 году поселок переходил то в одно подчинение, то в другое. А причиной образования в 1932 году уже современных Березников — города «большой химии» — было открытие крупнейшего в мире месторождения калийно-магниевых солей. Город и шахты были построены в основном зэками и сосланными позже пленными немцами, крымскими татарами, украинцами, ну и комсомольцами тоже.

И опять, уже через столетие город процветал в 60–80-е годы, в нем было от 180 до 200 тысяч жителей. Сейчас население постепенно редеет. Причин множество. Например, провалы, которые начались с двухтысячных годов на местах выработанных шахт. Это драматические страницы в жизни города. И я даже помню спектакль «Дорогие мои лягушки» (по пьесе местного писателя Бориса Бурдыкина), в котором речь идет о городе, ушедшем под землю. Тогда это казалось полным абсурдом. А потом стало реальностью.

Но ни при одном режиме здание для театра так и не построили! Хотя театр, вопреки всему, существует в городе с 1936 года. Многие десятилетия он располагался на сцене ДК им. Ленина. (Ленин в виде огромной статуи и сегодня сидит в фойе, с прищуром приглядывая за продажей шуб, трусов и футболок. Но театр теперь расположен в другом здании.) На этой, мягко говоря, не очень театральной сцене в разные годы играли Бруно Фрейндлих, Василий Меркурьев, Юрий Толубеев, Игорь Горбачев. И это был первый театр, в котором начал работать Георгий Бурков.

Сам театр тоже прошел разные периоды в своей жизни. Были годы расцвета, когда им руководили режиссеры Андрей Матвеев, Александр Литкенс, и тогда говорили: «маленький Паневежис». (Хотя почему маленький? Настоящий Паневежис куда меньше Березников.) А бывали годы, когда туда не хотелось ехать, так плохо шли дела. На моих глазах произошло буквально его возрождение при Денисе Кожевникове и пришедшем ему на смену Андрее Шляпине, который оказался настоящим созидателем театра-дома. За несколько лет труппа стала пластичной, готовой к эксперименту, спектакли начали ездить на фестивали, проходили лаборатории под руководством Олега Лоевского. Появление молодых режиссеров привлекло новых зрителей. Помимо возрастных женщин с подругами и супружеских пар инфарктного возраста в зрительный зал пришла молодежь.

Никогда не забуду, как после спектакля Артема Устинова «Турандот. Спектакль продолжается!» толпа молодых фанатов скандировала что-то в поддержку своих любимцев.

После ухода Андрея Шляпина художественным руководителем стал Петр Незлученко и привел с собой несколько артистов из серовского театра. Сам Петр очень талантливый актер, хотя это не всегда означает способность к режиссуре. Но в Незлученко, надо признать, и режиссер проснулся. В сентябре я посмотрела пять спектаклей, поставленных в последнем сезоне. Два — в его режиссуре. Три — в постановке приглашенных режиссеров. А когда удается увидеть театр в процессе жизни, на своей площадке, это совсем не то, что выступление, пусть и удачное, на фестивале.

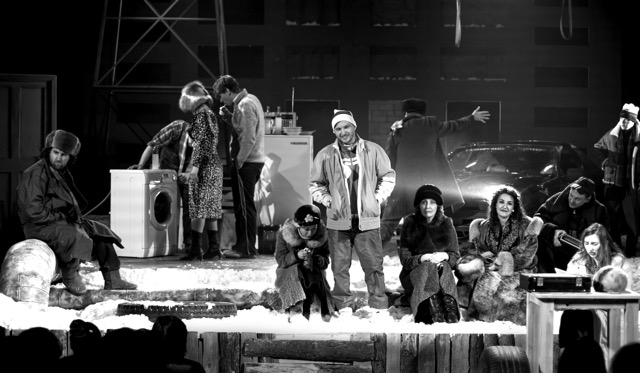

«Коля — перекати поле», спектакль Незлученко по пьесе Светланы Баженовой, которая написана по мотивам сценария фильма Николая Досталя и Георгия Николаева. На сцене — заброшка, точнее, недострой. Позади — контуры телебашни. Кругом снег. Старуха (ее прекрасно играет молодая актриса Мария Сидорова) сосредоточена на включении древнего транзистора. Идут сигналы из разных времен. Включает наконец. И мы оказываемся в СССР. Автомобиль, который завис над сугробом, подмигивает фарами. Номер у него: Г1991ОД. Коля, который десять лет назад уехал сдуру из своего поселка, возвращается назад. Возвращается не просто в свое место жизни, но и в то время, которое когда-то оставил. Ведь когда мы возвращаемся туда, откуда давно уехали, нам и правда кажется, что ничего не поменялось. Разве что все немного (или много?) постарели. А если учесть, что вся наша огромная страна живет в разных временах (с разбросом лет в тридцать), то понятно, какие чувства обуревают Колю, где только ни побывавшего. Александр Зубенин в этой роли играет не совсем простака. Мы ведь его глазами смотрим на все окружающее. И взгляд его ох как внимателен! И мы вместе с ним пристально разглядываем общее прошлое.

Стол в снегу. За столом перед шахматной доской в эпическом молчании трое пожилых дядек с пивом (бутылки не те! Без плечиков). А так — все до боли помним: петушок, кепка с меховыми отворотами, шапка-ушанка. Василич, Михалыч и Саныч (три отличных работы Дмитрия Плохова, Вячеслава Белякова-Нестерова и Анатолия Бутора) вызывают ностальгию. Периодически по сцене и залу шныряет съемочная группа (Анастасия Козьменко и Андрей Кокшаров), и лица стариков, появляющиеся на экране, просто прекрасны! Так и хочется сказать: таких сейчас нет. Но ведь вот они. Перед нами. А еще за всем зорко наблюдает некто Филомеев (Василий Гусев). Это существо почти инфернальное, то ли genius loci, то ли просто бывший гэбэшник. Он и зал пронзает своим испепеляющим взглядом.

Своим появлением Коля вносит смятение в умы всех. Федя и Валя (Денис Ярыгин и Мария Шлейхер) как бы пытаются отчитаться: мы, мол, тоже не лыком шиты. Жили, старались, вот холодильник купили, детей завели. А на самом деле тоска. Ведь не перескажешь свою жизнь с одной бутылкой, да и получается, что оправдываешься, что ли, итоги подводишь. Кроме того, как сказать, что у Коли есть сын?

История с сыном и с бывшей любовью Натальей (Милана Невская) получилась не очень внятной. Может быть, потому, что невозможно оказалось перевести эту историю в настоящее время. Но, кажется, сама эта любовная драма не очень интересовала режиссера. А волновала его параллельность времен. Попадание Коли в прошлое, которое существует вроде бы одновременно с настоящим. Мелькает мысль: а не после смерти ли он оказался там? Но об этом думаешь только в финале.

Во втором действии Коля одаривает всех экзотическими подарками, вывезенными из странствий, и начинается праздник жизни. На сцене царствует великолепный русский карнавал: в снегах веселятся люди в цигейковых шубах с бусами и веерами, в меховых шапках под яркими зонтиками, в сапогах по колено и боа с перьями.

Спектакль построен как снимки когда-то популярного полароида: мгновенные фото. Вот праздник. Все веселятся, и Коля счастлив, и уже все, что мог, всем подарил. И Славик (Олег Романовский), нынешний муж Колиной бывшей любви, одиноко и важно бродит по залу. И вдруг все исчезает. Только перья летают по сцене.

Из люка вылезает Василич, который никак не может вспомнить Колю. Деменция, однако. И вот двое сидят на белом снегу и топают, как будто идут по хрустящему снегу. Не случайно же Бродский писал: «Для того, чтобы понять по-настоящему, что есть та или иная страна или то или иное место, туда надо ехать зимой, конечно. Потому что зимой жизнь более реальна, больше диктуется необходимостью. Зимой контуры чужой жизни более отчетливы». Сидят два странных русских мужика, беседуют, а шаги их скрипят на морозе. И вот как не сделаться поэтом в этой бескрайней стране? На ум приходит разное: то ли Василич это папаша Коли, то ли Коля это Василич, но в будущем. В такой стране, как наша, все может случиться.

После последней лаборатории появился спектакль Дмитрия Лимбоса «Житие» по пьесе Ярославы Пулинович с длинным названием «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето». Не знаю, то ли жизнь очень сильно изменилась после того ковидного лета, то ли в сознании драматурга воспоминание о нем оказалось из разряда «как хорошо мы плохо жили». Но сам текст мне показался чрезвычайно искусственным. Ни в тексте, ни в спектакле так и непонятно, почему «житие»? Все же слово это имеет совершенно особый смысл. В пьесе три поколения женщин, слава богу, не «под одной крышей». Все, как водится, не понимают друг друга.

Старшая из них, Алевтина Павловна, речью своей никак не напоминает литературоведа и специалиста по Достоевскому. Остроумно выписана дочь главной героини — Маша, которая так и сыплет фразами бесконечно травмированного детством поколения тридцатилетних. Ее дочка Даша говорит так, как подростки этого возраста уже не разговаривают. (Увы, поколенческие приметы устаревают быстро.) Хороша роль старой умирающей собаки, Федора Михайловича. Глазами бесконечно преданного пса мы видим Алевтину Павловну, и его монологи — лучшее, что есть в спектакле. В нем почти нет действия, хотя между дочерью Машей и Алевтиной Павловной отношения (по тексту) напряженные и острые. Между Машей и ее дочкой Дашей отношения еще «токсичнее», как сказали бы обе. В пьесе все говорят по телефону, общаются в чатах, и это очень правильное наблюдение драматурга. Жизнь ведь тогда перешла в виртуальное общение. Но режиссерски это никак не придумано. Поэтому следить интересно только за молчаливой жизнью пса — в исполнении Анатолия Бутора это старый, медлительный, чрезвычайно элегантный джентльмен.

Очень узнаваемо и точно играет Машу Мария Шлейхер. Героиня общается по телефону с ненавистной мамой и с коллегами по травмам в чате «Токсичные матери». В игре актрисы есть какая-то необходимая доля остранения. Есть ирония, но есть и сочувствие к героине. Интересна в пьесе сцена поездки Алевтины Павловны и бывшего ее студента и любовника Саши на брошенную дачу, которую срочно надо продать, чтобы были деньги на операцию для умирающего пса. Евгений Любицкий в роли Саши пытается передать драматизм встречи со своей бывшей любовью, женщиной намного старше его. Пытается выяснить то, что мучает его до сих пор: почему когда-то она порвала с ним. Но действие построено так, как будто Алевтину Павловну действительно интересует только продажа дачи. В игре Ольги Шимякиной нет никакого внутреннего напряжения, никакого волнения, хотя такая встреча не может быть сыграна совсем уж бытово.

Спектакль оказался о прошлой жизни, а «жаркое ковидное лето» пока трудно сравнивать с настоящим.

Год назад на фестивале «Камский», который собирает премьеры муниципальных театров Пермского края, под руководством Александра Вислова состоялась лаборатория «Театр русских поэтов». В эскизах всегда участвуют артисты разных театров. Не уверена, что это хорошо с практической точки зрения, поскольку трудно потом перенести эскиз на сцену конкретного театра, но таково правило. В Березниках решились и пригласили режиссера Марию Романову превратить эскиз по пьесе Марины Цветаевой «Ариадна» в полноценный спектакль, только уже полностью с артистами березниковской труппы.

Между пьесой, написанной в 1924 году, и премьерой спектакля — ровно сто лет. Взяться за цветаевский текст сейчас — это невероятная дерзость. Ведь приходится считаться прежде всего с вызовом поэта: «Не чту Театра, не тянусь к Театру и не считаюсь с Театром». А дальше совсем для театра обидное: «Поэт, путем прирожденного невидения видимой жизни, дает жизнь невидимую (Бытие). Театр эту — наконец — увиденную жизнь (Бытие) снова превращает в жизнь видимую, то есть в быт». И не поспоришь. Цветаева на сцене — это всегда мучительно. Просто кожей чувствуешь, как цветаевский стих, требующий (как мне кажется) внимательного чтения, а не декламации (тем более актерской), сопротивляется устной речи. Хотя Цветаева в тексте уточняет: где правильное ударение в строке, какой звук произнести… Значит все-таки предполагала, что это прозвучит? Вот театр и решился произнести цветаевскую трагедию. Здесь не идет речь о драматической игре. Справиться бы со стихом. Справляются не всегда. Все равно помогая себе бытовыми интонациями, раскрашиванием фраз, которые трагедии противопоказаны. Но помогая этими приемами и зрителям, которым даже дышать трудно этим разреженным воздухом.

Спектакль идет на планшете сцены, стало быть, зрителей немного. Много и не может быть. Но зато есть ощущение избранности, предназначенности зрелища только им. И это мне кажется важным. Форма выбрана очень лаконичная, строгая, почти графическая. Пустая сцена и экран, на котором возникают угрожающе деформированные тени. Ариадна с черным шаром, который никак не похож на «клубок золотой и ровный, дар прекраснейшей из богинь». Скорее, это груз, который придется нести всю жизнь. Анна Лакомкина в роли Ариадны произносит сложнейший текст точнее всех и по настроению, и по смыслам. Особенно сильно звучит молитва Афродите.

Сделана пока очень робкая попытка не просто освоить поэтический текст, но и интерпретировать его. Не буду писать о «прамифе», который усмотрел в трагедии Цветаевой Павел Антокольский, более других понимавший ее в то время. В спектакле этого, конечно, нет. Здесь Вакх—Дионис (А. Бутор) побеждает Тезея (Андрей Кокшаров) не потому, что он древний и могучий бог, не потому, что он носитель дисгармонии, темного дионисийского начала трагедии. А просто потому, что в блестящей сцене спора Тезея и Вакха, где все у Цветаевой выверено, где каждая реплика умещается в двустишии и каждая рифмуется со своей парой, самый опытный в труппе артист Анатолий Бутор хорошо владеет словом, а молодой исполнитель Тезея — отнюдь нет. Странное получается смещение смысла. Побеждают возраст и опыт. Для театра эта работа — задача на вырост. Отважный поступок, достойный уважения.

Очень ценно в работе театра еще то, что есть спектакли для многих и они идут на большой сцене, а есть — для меньшинства. Это может быть интеллектуальное меньшинство — где вы видели сейчас в театре трагедию Цветаевой, да еще одну из самых сложных? Это могут быть те, кто идет в театр, чтобы преодолеть какие-то свои страхи, травмы, комплексы. Во всяком случае, Артем Терехин, поставивший пьесу Марии Огневой «За белым кроликом», предполагал некоторый терапевтический эффект. Я видела его эскиз по этой пьесе пару лет назад на лаборатории в «СамАрте». Уже тогда был намечен рисунок, был определен стиль. А идея, видимо, не давала покоя. И режиссер реализовал ее в Березниках. Спектакль прекрасно описан в статье М. Каменских в блоге «ПТЖ» («Мам, это просто случайность», 25 января 2024 года). Повторяться не буду.

Но вот что важно сказать еще раз: у театра в малом городе есть самая главная миссия. Он работает для разных зрительских кластеров. И плохо, если это театр одного режиссера. В березниковском театре ставят приглашенные режиссеры самых разных школ и направлений. В спектакле Артема Терехина театр говорит о больном, о трагическом, причем не выжимая слезу, а подробно и даже чуть отстраненно анализируя ситуацию убийства двух девушек. История, написанная Марией Огневой, достаточно сложна. Не все понимают кэрролловские метафоры и образы спектакля, мало кто в рабочем городе знает о приключениях Алисы хотя бы в Стране чудес. Но режиссер и не настаивает на этом. Точность рисунка позволяет зрителю о чем-то догадаться, а что-то понять позже. Исследуя трагедию матерей (их играют Мария Шлейхер и Ольга Кириллочкина), актрисы сдержанны, деликатны. Раскрывается в спектакле и травма Ольги, подруги убитых девушек. Анастасия Козьменко играет ее очень закрытым человеком, никого не впускающим в то, что происходит с ней. Ольга переживает невозможность любить, страх рождения ребенка. Но именно она в финале возвращается к полноценной жизни. Так что терапевтический эффект в спектакле присутствует.

Спектакль Петра Незлученко по мотивам книги Элен Келлер «История моей жизни» называется «Ва-ва». Пьеса Светланы Баженовой, в отличие от пьесы У. Гибсона, совсем не про «сотворение чуда». Она о том, как никто никого не видит, не слышит и не чувствует. Как мучителен диалог между людьми. Превращение слепоглухонемого существа в человека здесь показано как адский физический и тяжкий психологический труд. Поскольку история широко известна, все происходит как бы «на миру». Сцена окружена телевизорами самых разных лет, и везде идут кадры из фильмов и даже мультиков о Хелен Келлер. Кадры как будто фиксируют: да, все это подлинная история. А на самом деле все не так, как на телеэкранах. Все гораздо страшнее, мучительнее, и никакой счастливый финал невозможен. Когда Анни Салливан приезжает в семью Келлер, то выясняется, что здесь несчастны все. Привычка к страданию оправдывает все, порождает и общий эгоизм. В исполнении Анастасии Козьменко Анни экстравагантная, дерзкая ироничная. И еще то ли мулатка, то ли квартеронка. Она вовсе не похожа на любящую, чуткую воспитательницу. И ее борьба с Элен, часто физическая, поначалу похожа на жестокое обращение с больным ребенком. Мария Сидорова в роли Элен тоже не страдалица. Это вредное кусачее существо, достаточно неприятное и агрессивное. Необычайное обаяние этой актрисы, способной сыграть все, от полусумасшедшей старухи до прелестной девушки или угрюмого пацана, вызывает у меня мысль о том, что настоящие артисты — все же не совсем люди. Это Протеи, способные принимать любые обличья. В роли Элен Маша Сидорова играет совершенно дикое создание, способное только сопротивляться враждебному миру. Две актрисы существуют в постоянном физическом поединке, но Анни понимает, во имя чего она борется, а Элен — нет. Кроме нее Анни приходится сражаться со всеми за право подарить этому ребенку возможность ощутить жизнь.

В спектакле, полном драматической и даже физической борьбы, очень много остроумного и даже злого. Здесь режиссер не жалеет никого. Очень иронично подан бывший военный, капитан Келлер в исполнении Евгения Любицкого. Этот потерявшийся в жизни человек — настоящий абьюзер, который получает наслаждение от унижения других — сына Джеймса (Дмитрий Поддубный), своей жены Кейт (Наталья Ярыгина). А главное — его все раздражает в новой воспитательнице. Победа Анни, настоящая ее победа происходит в самый острый момент всеобщей ссоры. Как будто бы девочка почувствовала то дикое напряжение, которое возникло за столом, и плотина прорвалась. Спектакль заканчивается вовсе не чудом. Впереди у Элен тяжелый путь познания себя и выстраивания отношений с миром.

Между тем финал дает надежду. Зрители пишут об этом спектакле на сайте театра — о том, что это и обо всех нас, не видящих и не слышащих друг друга, о невозможности вступить в диалог. Но именно театр дает им эту возможность. Это может быть бурный спор, или радость общего воспоминания, или общение с единомышленниками. Главное — театр находится в живом диалоге с жизнью.

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)