К. Стешик. «Мороз». Театр-Театр (Пермь).

Режиссер Борис Мильграм, художник Ольга Шаишмелашвили

Две пьесы Константина Стешика, известные мне, «Друг мой» и «Мороз», произвели форменное сотрясение в моем сознании. Прежде всего тем, с какой реальностью он работает и как работает. По «содержанию» вроде экзистенциализм, но какой-то особенный. Вспомнилось медицинское «микрохирургия глаза». А у Стешика — «микрохирургия существования». Даже, точнее, «микрохирургия микросуществования». «Микросуществование» — в мелкозернистости событий, их кажущейся прозаичности в потоке обыденности. А прикосновение драматурга к реальности подобно прикосновению к организму скальпеля хирурга. События от этого прикосновения напрягаются и «взрезаются»: в «Морозе», сразу являя пограничную ситуацию, они обретают бытийную предельность и запредельность, неожиданно (в свете обыденности «посылок») исторгая из себя сплетения неисчислимых, одновременно и ощутимых, волнующих, и непереводимых на наш язык, порой даже просто непонятных смыслов.

В «Морозе» фабула и необычна, и при всем при том тоже обыденна: два друга везут в легковушке третьего, умершего, на кладбище, собираясь похоронить его в могиле бабушки. Почему так везут и боятся огласки, непонятно. Странно. Но чего в жизни не бывает. Предельность не в этом. И не в том, что их машина ломается. А в том, что они оказываются пленниками какого-то необычайного, сверхсильного мороза. Этакая фантастика, чреватая метафизикой. Обыденный хаос жизни превращается в вынужденную борьбу за жизнь и в трагическую неизбежность смерти. А зрители — вместе с героями — по законам экзистенциалистской пограничной ситуации переживают мастерски моделируемое и хирургически точно вскрываемое драматургом бытие к смерти. «Вскрытие» обнаруживает, что это бытие — тройное. Тело страдает от мороза и безуспешно пытается противостоять ему. И из этого мучительного противостояния растет опыт растерянной хрупкой души и опыт сопротивляющегося энтропии мороза духа.

Режиссер Борис Мильграм подходит к стешиковскому мучительному микросуществованию… не подберу нужного слова… перпендикулярно, что ли. Преломляя реальность пьесы в высокой и строгой «эстетико-метафизической» оптике. Будто не замечая, а скорее, осознанно не признавая «микросуществование по Стешику» как хаос, прозу, мелочь, наперед известную обыденность. Это как если бы вы пришли к другу или на исповедь с измучившей вас «жизни мышьей беготней» в душе, а друг (или священник) вдруг заговорил с вами о «последних вопросах бытия». Да еще высоким штилем литургического песнопения. В энтропию жизни, в болезненный сумбур стешиковской истории оптика Мильграма внесла высокий и властный порядок стройной, выверенной в каждой детали, одухотворенно и торжественно звучащей эстетической формы. В ауру несчастья, в атмосферу неудачи, растерянности и неодолимой беды она внесла архитектонику и понимающую силу подлинного, большого трагизма. Не утеряв при этом пронзительных, щемящих интонаций страдательной душевности текста пьесы. Ее чуть застенчивой человечности.

У самого Стешика физическое уже прорастает и дополняется метафизическим. Но это именно внутринаходимая смесь — живой коктейль столь разных «субстанций». Из грубости героя по имени Василь вдруг может вырасти моральная сентенция об уважении, любви и дружбе, о нравственном долге перед уже ушедшим человеком. Из замерзающего организма его друга, в общем слабого, сломленного морозом человека, вдруг вылезает вполне точная феноменология времени или образующая важную смысловую арку между началом истории и ее концом рефлексия о «слогане» «Каждому свое». Почему вообще она вдруг всплывает в сознании и возвращается? Один из внешне не мотивированных, но сильных, застревающих в нашем мозгу стешиковских смысловых кульбитов.

А Мильграм окольцовывает и дисциплинирует событийно-смысловой поток драматического сюжета жестким обручем вненаходимой и энергетически сильной, волнующе выразительной образной формы и вводит (в паре = одной упряжке с первой) столь же вненаходимую и абсолютно противоположную стихийной растерянной метафизике героев нарратива — продуманную в мельчайших деталях, все определившую и принявшую за много веков своего существования метафизику религиозную. Давным-давно выстраданную, потому, наверно, уже не столь «душевную», но зато ораторски страстную метафизику итога, метафизику последнего предела и пристанища — метафизику смерти.

Это надо было изобрести! Догадаться! Отойти в сторону — и оттуда оглянуться! Бывают парадоксальные, забавные, смешные, да просто странные остран(н)ения. У Мильграма получилось, придумалось редкостно умное, нет — вернее — мудрое и возвышенно-прекрасное остранение. И как оно, дистанцирующееся от сюжета внешне, пространственно, и внутренне, ценностно-смыслово, волнует!

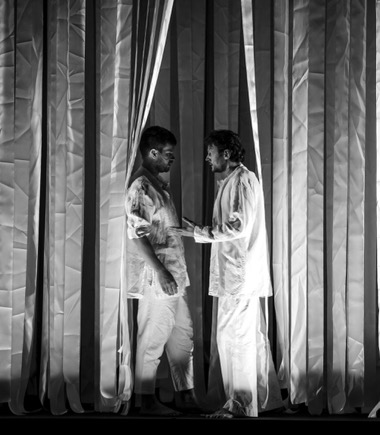

Пора уже, читатель, конкретизировать мои концептуальные конструкции. «Двупланная» сценическая реальность спектакля прямо подсказана пьесой: реальность истории + ее рассказчик. Мильграм и художник пермского «Мороза» Ольга Шаишмелашвили превратили его сценическое пространство в двухэтажное. На верхнем этаже практически нет декораций и реквизита (разве что в самом конце, знаменуя победу супермороза, с колосников спадают белые ленты-«сосульки», плотно заполняя все пространство и фактически изгоняя гибнущих персонажей). Зато над этажом (иногда и между этажами) по светящейся полосе вдруг пробегает график кардиограммы, то своим волнистым контуром репрезентируя живое, работающее сердце, а то вдруг вытягиваясь в ровную унылую линию смерти. И в этом пространстве ведут особое существование и общение два героя трагического сюжета — молодые мужчины в чистейшей белизны исподнем (Александр Гончарук и Александр Аверин). И это только первый симптом радикального переосмысления пьесы Мильграмом. Отношения замерзающих друзей на грани нервного срыва режиссер «оформляет» в череду статичных скульптурных поз и немногих условных движений. Нагнетаемое ситуацией, почти истерическое напряжение эмоций и лихорадочных мыслей внешне тормозится замедленным темпоритмом вышедшей на первый план выразительной пластики (Дамир Сайранов), но парадоксальным образом укрупняет и делает более понятными состояния и смыслы героев, голоса их тела, души и духа. Эффект воздействия обеспечивается соединением этой условной, почти ритуальной формы с филигранной в своем психологизме игрой актеров. Уход от быта делает ощутимой и волнующей трагическую суть происходящего. Что получает мощную поддержку «первого этажа».

На первом этаже общий колорит темен и отдает чем-то благородно и одновременно сурово торжественным. Это, похоже, фрагмент концертного зала. Рояль, а рядом красавица-арфа. Музыка играет в спектакле одну из главных ролей. Две молодые женщины: арфистка, она же пианистка (Анна Иванчина), и певица (Дарья Копылова). А у рояля — рассказчик (Альберт Макаров). В черном длинном одеянии: то ли сюртуке, то ли пальто, то ли, скорее всего, сутане. Весь спектакль он будет стоять в профиль к залу, только ненадолго, видимо устав, присядет на стул, но тоже в профиль. Макаров-рассказчик ведет свое повествование ровно, отстраненно, поведенчески, интонационно, эмоционально дистанцируясь от своего «предмета»: того, что «происходит» на втором этаже. Голос Макарова, молодого и яркого мужчины, неожиданно звучит немолодо — это голос многоопытного зрелого человека, хорошо понимающего жизнь, много пережившего, отчасти уже усталого. Этот рассказчик, совершенно очевидно, сильно отличается от того героя истории, от имени которого номинально ведется рассказ. Тот слаб, неуверен в себе, не только переживает физическую боль и бытийный ужас, но и откровенно боится смерти.

Где, в каком времени и пространстве пребывает рассказчик, сказать трудно. Это (по отношению к основному сюжету) отдаленное будущее или вообще «мир иной»? Решусь предположить, что его хронотоп — некая именно метафизическая реальность, суть которой и определяет ценностное видение-миропонимание рассказчика.

Но Макаров не только рассказчик. По ходу спектакля я начинаю понимать и явственно представлять, что артист играет не множество ипостасей = социальных ролей одного человека. Я, например, вижу и чувствую, что «многоопытность» и зрелость в разные моменты спектакля у персонажа Макарова совершенно разные. И духовная сила разная. Более всего убеждает, что Макаров играет одновременно нескольких (двух минимум) разных людей, то, что монолог рассказчика на всем его протяжении прерывается… пением — отличным макаровским вокалом, на этот раз несущим своим старинным экспрессивным песнопением и духовной энергетикой хорошо продуманную за века и личностно, страстно и убежденно разделяемую, как уже сказано, философию смерти. Это — Реквием. И исполняет его, конечно, не рассказчик. Этот рассказчик, при всей его зрелости, но зрелости усталой, эту музыку исполнять не может! Тогда кто же он, этот несущий многовековой опыт культуры певец? Но прежде всего Макаров, исполняющий Реквием, не только певец. Может быть, он пастор. Проповедник суровой и высокой религиозной мудрости. И этот пастор еще и большой оратор, превращающий свою проповедь в высокий, волнующий слушателей-зрителей Театр. Но мне он видится еще и подобием первых библеистов — скрипторов Нового Завета, как в великих баховских пассионах. Он тут не просто нарратор, а собиратель, хранитель и толкователь священных истин-ценностей, транслятор аккумулированных в священных текстах и песнопениях духовных знаний и сил. Каждый фрагмент разыгрывающейся на втором этаже трагедии и порождаемые им/ею разочарование, досаду, ожесточение и отчаяние он встречает мощными квантами бесстрашия, мужества, осознания и приятия закономерной трагической, но и возвышенной логики бытия, земного пути людей как пути познания и восхождения к Создателю и Вечности, где нет страха смерти и самой смерти нет. А только расставание, да, горькое и слезное (отсюда — Lacrimoza финала), с несовершенной, но бесконечно любимой земной жизнью. «Мужество быть» (П. Тиллих) может и должно находить продолжение в мужестве умирать.

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)