«Записки сумасшедших». Независимый проект Дмитрия Крымова.

Режиссер Дмитрий Крымов, сценография Дмитрия Крымова и Петра Вознесенского

Ничто в премьерных показах «Записок сумасшедших» не напоминает привычный материальный мир театра. Нет ни расклеенных афиш, ни театрального здания, ни даже нахоженного культурного пространства для создания спектакля. Один лишь адрес в жутковатой промзоне. Топографические переклички при этом символичны: единственный трамвай, который везет на окраину Риги, туда, где придумали ставить спектакль Дмитрий Крымов и команда продюсеров, собирает зрителей на оживленном перекрестке у Латвийского национального театра.

Привыкший к большим сценам Дмитрий Крымов просто забирает театр с собой и создает его там, где его никогда не было. Легкость перехода от статуса мэтра к создателю независимого театра на коленке обнаруживает и подлинность театрального бытия, и едва брезжившую миссионерско-подвижническую линию его художественных поисков. Да, мы в ангаре. На промышленной территории. В соседнем ангаре строительная техника, а в этом… Вот в этом — театр, почему бы и нет. И материальное само подстраивается к метафизическому: в день спектакля у ангара вдруг укатывают свежий асфальт — аж подошвы прилипают. Дорога к театру (или дорога к храму), если он настоящий, выстилается сама собой.

Тонкий намек в названии выстраивает литературный ряд и контекст: спектакль располагается где-то между «Записками сумасшедшего», «Записками из Мертвого дома» и «Записками из подполья». «Записки охотника» рифмуются хуже, но и они уже были в творческой биографии режиссера. На окраине Риги, а потом в Тбилиси и далее везде Крымов и артисты Чулпан Хаматова и Максим Суханов пишут свои «записки» где-то между тюрьмой, подпольем и дуркой, упаковывая в радость творчества протяженное во времени отчаяние. Оно и в этом вынужденном поселении в ангаре, и в потере творческой свободы, и в специфической «запертости» релокантского существования, и в утрате театра, ролей, постоянного актерского тренинга.

В том, как смоделировано пространство этого спектакля, — обеску-раживающая открытость художника, не желающего прятать всякую неустроенность, и уверенность в преображающей силе умелой театральной игры. В ангаре режиссер создает эффект кинозала: зрительские ряды выстроены амфитеатром, а большущий продольный экран — единственный элемент декорации «Записок сумасшедших».

Спектакль и начинается как фильм: грузный небритый мужчина безо всяких видов на жизнь, скоротав очередную ночь прямо в одежде на потертом диване, недоволен приблизительно всем, едва открыв глаза. Он явно с похмелья, нехотя и долго поднимается, чистит зубы, шаркает из комнаты в ванну, смотрит в зеркало, бреет голову, справляет нужду, бредет в кухню, жарит яичницу. Утренний ритуал подробен до скуки. Крымов тянет его: уже почти опустившееся существо богатырского телосложения тратит пять минут на то, что укладывается в две, лишь потому, что ни дела, ни смысла в этой жизни нет. И не будет, добавляет скрипка Гидона Кремера, выводящая протяжные скрежеты-стоны о гибели человеческого духа из Offertorium’а Губайдулиной. За окном этой квартиры та же погибель, но физическая — то крадущийся луч фар (уж не «воронок» ли) промелькнет, то сирена провоет. Анфилада комнат от прихожей до кухни дана в разрезе, и декорация этого мини-фильма выстроена со всей подробностью — двери, окна, мебель. Ее логичную последовательность и условность нарушает Максим Суханов, бросающийся сквозь стену за дымящейся яичницей, да дверь в самом конце — то ли черный ход, то ли кладовка, внутренности которой недоступны взору.

Полотнище экрана — основной элемент режиссерской игры в пространства. Это и сценографический задник спектакля, и его занавес, ретранслятор иной реальности и портал перехода. Пространства и реальности смонтированы встык, местами наложены друг на друга, запущены параллельно. Мгновенность смены планов — режиссерский трюк в блестящем исполнении. В одну секунду персонажи фильма обретают объем и плоть — буквально поднырнув под полотно экрана, они выходят из своей киношной квартиры к зрителю, переходят из экранной реальности в сценическую, из неживой плоскости экрана в живой план. Игра эта длится и варьируется. В какой-то момент герои на сцене могут даже увидеть себя в кино и ничуть не удивиться: путающиеся пространства бытия вполне в духе записок сумасшедших.

Игрушечный танчик — вожделенная игрушка советских времен — страшен в руках мягко улыбающегося богатыря Максима Суханова. Где-то с такой же детской улыбкой играют в настоящие танчики, и результат этой игры слышится в новостных сводках каждый день. Визуально контрастный дуэт Максима Суханова и Чулпан Хаматовой отчасти раскручивает мотивы красавицы и чудовища за тем лишь исключением, что чудовище охраняет свою красавицу. Она актриса с сотнями ролей и выскакивает из-за закрытой двери то в роли божьей коровки, то специалиста по кактусам, то педагога авиамодельного кружка. А он скорее восхищенный, но и уставший от актерства партнер — то гонит свою приму прочь, словно назойливую муху, то скучает без ее всепроникающей игры. Театр в театре, театр как спасение, театр как бегство.

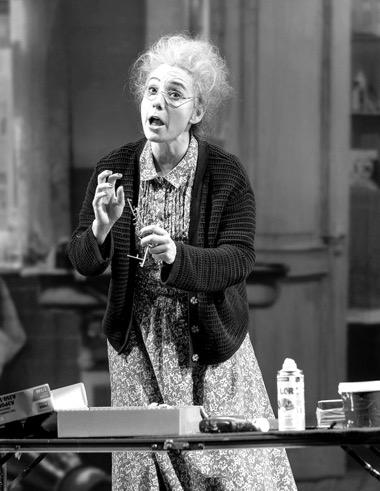

Чулпан Хаматова ожидаемо проявляет признаки крымовской актрисы: хрупкая пластика, бездонные глаза олененка, неизжитая детскость интонаций, наивная непосредственность и взрывчатая эмоциональность. Ее врожденное чувство импровизационных переходов — от рассказа об особенностях выращивания кактусов к текстам чеховских героинь — скрепляет режиссерские конструкции умелой компиляцией иронии, серьеза и абсурда. Прошлая карьера — повод для эпизодов актерского дивертисмента в режиме «приноса», отчасти биографического, отчасти выдуманного. Там, где жизнь разваливается, остается только театр как территория вечной игры, своеобразные актерские почеркушки. Но и эта безопасность мнимая, а изолированность от внешнего мира — до поры. Досадуя на свою партнершу, экранный Максим Суханов изрыгает пламя — и когда беззащитная Чулпан мечется между взрывающейся пиротехникой, хочется закрыть глаза. Еще одни записки — Дневник Анны Франк — вибрируют опасностью иного рода: пока Чулпан читает отрывки, в экранной квартире хозяйничают два эсэсовца. Они так и не перейдут экранной границы, но леденящий ужас от их возможного появления здесь и сейчас затекает под кожу.

В прихотях актерского сумасшествия нет логики. Это и сыгранные роли, и несыгранные, и стремление примерить на себя чужую судьбу. При этом Максим Суханов больше страшится извивов сознания и готов принять участие в игре, скорее, чтобы контролировать ее, но увлекается быстро. Дежурные и даже просящие интонации реплик — «ну какой из меня герой-любовник» — вдруг меняют регистр, и странный любовный дуэт возникает на глазах. «Ты просто не думай, у меня есть текст, я тебе все дам», — практически заклинает Чулпан в своем истерическом порыве сыграть несыгранную Джульетту. Скрипка снова тянет, режет, воет. И несуразно переодевшийся Суханов в фуфайке, ушанке, подглядывая текст, играет скорее любовное, трепетное снисхождение все повидавшего зэка к своей внезапно вдохновленной большими чувствами девочке. Как и в сцене с кактусами, когда через ботанический абсурд прорываются чеховские трагедийные нотки, или позже, когда через текст дневника Анны Франк сквозит наступивший вселенский геноцид, тему изначального непобедимого несчастья ведет музыка: 51-й псалом (в русскоязычной Библии псалом 50) из баховской обработки «Stabat mater» Перголези звучит словно погребальный плач по заплутавшему человечеству.

Не до смеха становится, когда дело доходит до Антигоны Ануя. У Суханова свой «неизвестный перевод» с матом, грубостями, издевками. Большой государственный чин Креонт вразумляет свою визави с оттенком мстительности и парадоксальной жестокости ради блага. В срывающихся интонациях Антигоны боль, ужас, страх расправы и много личной судьбоносной непреклонности самой Чулпан, спасавшей тысячи жизней вопреки всему: «Делать надо то, что в твоих силах». Ее жертвенность на грани юродства — она и шею покорно подставит цепким рукам мучителя, и подсунутый мандарин съест, и стакан до кровавых осколков расплющит, но отползет, отбежит и сделает по-своему, как бы в нее ни кидались мандаринами. Чудовищу не понять. Субстанция иной человечности словно яд для него — до яростного, раненого крика-рыка.

День первый, второй, третий… Титры дробят сценическую композицию. Максим Суханов склеи-вает их ироничным стендапом. До мартобря еще не дошло, а дней без числа было уже многовато. Вслед за Гоголем и Достоевским режиссер вместе с артистами предлагают свою сценическую версию философии абсурда. И театр в ней уже не спасение, а погибель.

Максим Суханов прорывается сквозь запертую дверь и одновременно из сценической в экранную реальность в костюме черного ворона: камера становится его глазами. Она долго плывет по переполненной сценическими костюмами гримерке в сторону распахнутого окна под смертоносный вой скрипки. На стенах съемки проб, кадры из кинофильмов, фотография «Современника» — покинутая, когда-то наполненная жизнь. За окном — жизнь продолжающаяся: дворники чистят крыши после снегопада. А под окном — распластанный на снегу силуэт в пачке. «Лебединого озера» не будет. Зря надеялись.

Летящий сочинительский стиль Дмитрия Крымова обманчив легкостью своего языка, кажущимся посягательством на законы драматургии. Лишенный визуального инструментария театра художника, он выстраивает свой спектакль из того, что есть под рукой, — двух прекрасных актеров, горки реквизита и костюмов и абсолютной убежденности в силе параллельно и симультанно выстраиваемых смыслов.

В финале Максим Суханов поспорит с пафосом, натянет пачку, станцует танец с дурацкой смущенной улыбкой на лице под баховские парафразы библейского псалма: «Боже, помилуй меня по Своей милости, по великой Своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха очисти…». Без смеха не пережить трагедию, без милосердия не вывезти эту жизнь.

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)