«Жертвоприношение». По сценарию А. Тарковского. Театр на Васильевском.

Режиссер Галина Зальцман, художник Семен Пастух

Постмодернизм пытается сделать что-то с отчуждением, усвояя его, то есть перестав переживать его как аномальное для человека состояние. Он строит не просто из «чужих», но из отчужденных фрагментов — и строит отчужденно. Великий покой несет постмодернизм, конец тревоги. Он обещает, что требование различения, иерархического расположения вещей, выбора — что это требование больше не действует. Смерть истории. Смерть трагедии. Смерть автора. Смерть текста. Смерть языка. Смерть новизны. — И смерть всех этих смертей. Ведь, если бы они были реальны, эти смерти, они внушали бы страх, скорбь, потерянность, как было у экзистенциалистов. Но нет, они внушают лишь «удовольствие от текста». И это странное бессмертие, состоящее из смерти, возведенной в квадрат, — не что иное, как новая утопия.

От евангельского события поклонения волхвов нас отделяет более двух тысяч лет, от картины Леонардо «Поклонение волхвов» — более пятисот, от премьеры фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение» — тридцать восемь лет. После спектакля в Театре на Васильевском с горечью думается о том, что вместе с неостановимым течением времени, вместе с увеличением дистанции все больше растворяется не только сама идея жертвоприношения, но и возможность подлинного переживания катастрофы — такого сильного, трагического, чтобы помыслить о переигрывании неизбежного. При том, что катастрофы не исчезают. Сейчас, пройдя состояние паники, ощущая глобальный хаос и следя за регулярно появляющимися новостями о вооруженных конфликтах и спорадически — о ядерных испытаниях, — сложно всерьез представить себе ту ядерную, «последнюю» войну, о которой снимал Тарковский, хотя это в общем-то не абсурдистское, а реальное предлагаемое обстоятельство. А чтобы взять настоящую ответственность за катастрофу, необходимо ощутить ее неотвратимость и действительность подлинно.

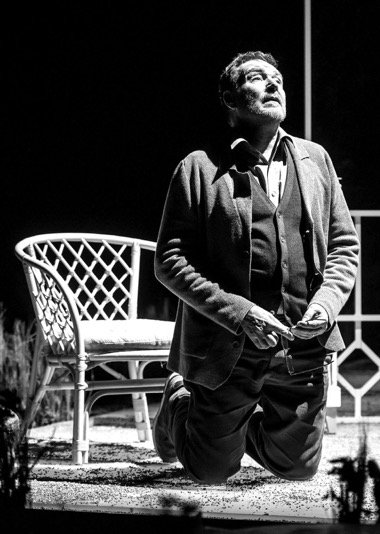

В театральном «Жертвоприношении» все случается: Авраамовой верой, «силой абсурда». Александр в исполнении Артема Цыпина приносит в жертву то, что любит больше всего на свете, ради спасения мира.

В кинофильме Тарковского в жизнь семьи врывается весть о начале ядерной войны. Главный герой, не в силах поступить как-то иначе, обращается к Богу с обещанием, что он пожертвует тем, что любит больше всего, — семьей, домом, сыном, — чтобы все было как прежде. После ночи, проведенной Александром со служанкой-ведьмой Марией, «мир» возвращается, а герой выполняет данное Богу обещание.

Не думаю, что киночудо «перемотки» времени возможно в театре. Самое удивительное, что происходит в спектакле Театра на Васильевском, — не создание иллюзии «возвращения», а «принесение жертвы», подлинное трагическое переживание героя Артема Цыпина, который в реальность этого действия поверил.

Возможно ли испытать хотя бы частичку того чувства, что движет Александром, зрителю? «Общество спектакля», замершие посетители кино, в чьих 3D-очках отражается ядерный взрыв (на афише спектакля), — их (наша) улыбчивая гримаса воодушевления не исказится ужасом или отчаянием, так и останется — замершей.

Режиссер Галина Зальцман не столько «отталкивается» от фильма Тарковского, сколько переиначивает его на современный чувственный лад.

Когда настанет апокалипсис, мы его не услышим: звуки воздушной тревоги не донесутся через стеклопакетные окна, прозрачное пластмассовое полотно не издаст музыку стеклянного трепетания. Мир стал плоским. Но уютным (чем не счастье?). Пространство художника Семена Пастуха одновременно и тепло-домашнее, и холодно-отталкивающее. Высокая конструкция стены с множеством окон, разделяющая веранду с плетеной белой мебелью, открытую в поле сухой ржи, и пустую гостиную с длинным обеденным столом, красная лестница в никуда, приставленная к стенке, пол из ослепляюще-белых световых панелей. В пластиковую громадину невозможно не вглядываться — игра света позволяет рассмотреть все ее царапины, разводы, пятна. Благодаря световым же эффектам яркое поле сухоцвета может мерцать огнем будущего пожара — в общем, дом, который так дорог главному герою Александру, — точно не место покоя и тишины, как бы он ни старался им казаться.

На задней стене расположился экран, на котором транслируется снятое специально для спектакля (видеограф Максим Зорин) кино. В начальной сцене на экране — таймлапсы заката, нарочито стоковые и глянцевые, безжизненно быстро текущие туда и обратно облака — под фоновый, пресный эмбиент. Первым в поле появляется Малыш — Тихон Филимонов, отстраненно-безучастный мальчик в аккуратном костюме и белом шарфике — чистая, пустая детская фигура, вечно присутствующий, постоянный видимый и невидимый собеседник Александра, главный его смысл и чаяние, данность жизни и сама жизнь. Мальчик нем, но кино отчасти — кино его глазами: яркие картины ясной, не искаженной ничем природы.

Примечательно, что режиссер и художник, сначала визуально перепридумав мир «Жертвоприношения» (от холодных скандинавских пустошей к светлому полю), в дальнейшем берут готовые образы фильма, которые при переносе на сцену заведомо теряют в выразительности. Большая ветка сухого дерева среди высушенных колосьев, огромная карта Европы XIX века в виде стилизованного под старину школьного атласа, картина Леонардо на проекции. Только макет дома, превращенный в кукольный домик, и музыка Баха на пластинке — работают на осмысленное «снижение».

Александр — Артем Цыпин, сидящий в ажурном кресле, просыпается и первым делом звонит в редакцию, принимает поздравления с юбилеем, встает. Это — отправная точка.

Сновидческой эстетики в спектакле (в отличие от ее мерцаний в фильме — в переменах цветокоррекции и привычных Тарковскому ирреальных сценах полета) нет. Все абсурдное, карикатурное, утрированное — фантомы сдвинутой реальности. Только в одном эпизоде Александр оденется в костюм Ричарда III и будет воинственно, мечом разрезать праздничный торт (бывают такие состояния…).

Все как раз даже совсем не условно. Размеренная обыденность. Чудится чеховская атмосфера… Режиссер Галина Зальцман приземляет притчу Тарковского, снимает героев с котурнов, ликвидирует торжественность, в общем — меняет жанр.

(Пара сбивчивых мыслей о фильме Андрея Тарковского. Это странное и мучительное кино переполнено пафосом трагедии, священнодействия, мистерии. У Тарковского все — всерьез и все на разрыв. В него сложно погружаться, в нем сложно находиться, но на выходе из этого ирреального пространства меня совершенно неожиданно ждало эмоциональное потрясение. Это понятно, что сейчас и кино-, и театральный язык иной. Сетовать на то, что искусство прошлого способно на то, на что не способно искусство настоящего, — бессмысленная затея. Но никто не запрещает испытывать тоску по трагическому переживанию в искусстве. И задаваться риторическими вопросами о том, зачем переделывать трагедию в драму.)

Потусторонние персонажи — медиум Отто и ведьма Мария — не теряют своих сюжетных функций, но меняют жанровую природу. Почталь-он Отто — Роман Зайдуллин (в другом составе — Михаил Николаев) — комический герой, обаятельно несуразный, философствующий за стряхиванием песка и кручением желтых носков, вскользь, с прищуром, спрашивающий Александра об отношениях с богом («боюсь, что никаких»). Добрая ведьма Мария — Надежда Кулакова и вовсе до последней сцены появляется лишь в роли простецкой прислуги с южным акцентом, ничего в ней «удивительного» даже не мерцает.

На подмостках веранды происходит некая жизнь обычной семьи, до невозможности похожая на чеховского «Дядю Ваню». Это даже и приятно — вместо тягучей ибсеновско-стриндберговской атмосферы мертвого дома (у Тарковского) — наше родное безмятежно-тоскливое течение жизни. На первом плане обитатели дома заняты пустыми разговорами-воспоминаниями — о прошедшей жизни, о былых радостях, о будущем (невозможном) отъезде доктора в Австралию… На втором — борьба двух женщин: обворожительной жены Александра Аделаиды (Екатерина Зорина / Анна Королева) и фриковатой бойкой падчерицы Марты (Вероника Жукова / Евгения Лякишева) — за внимание уставшего вздыхающего энтузиаста, доктора Виктора (Давид Бродский). Елена Андреевна — Соня — Астров. Еще, конечно, есть и добрая ласковая няня Юлия (Татьяна Мишина). Актеры Театра на Васильевском существуют как бы в психологическом ключе, но не разыграться здесь театру настроения, когда остался — голый скелет, схема, оттого и актерам приходится быть чувственно угловатыми, шаблонными, что ли.

А Александр… Александр появляется у правой стены, он — не участник этого домашнего спектакля, у него — другой путь. Мы застаем героя Артема Цыпина уже в какой-то переломной точке внутренней рефлексии. Он разговаривает не с Малышом, а неосознанно для себя проговаривает вслух поток мыслей. Александр захвачен неким предчувствием. На физиологическом уровне его тревога выражена придуманной артистом деталью — Александра мучают приступы асфиксии. Короткие — ритмичные — три тяжелых вздоха. И эхом вторящие им — три писка механических часов. Связанные странной (жуткой) рифмой с этими звуками — сигналы воздушной тревоги: шеренга прожекторов над колосниками отрывисто совершает стремительный пролет слева направо под гул военных самолетов, который ни с чем не спутаешь.

Герой замер на пороге открытия, о котором ни он, ни зритель пока не имеют ни малейшего понятия. Александр — вдумчивый человек, интеллигент, с мягкой, тягучей профессорской речью, звучащей приглушенным звоном, — спокойный и душевно располагающий к себе. Артем Цыпин совсем не похож на холодного монументального актера Эрланда Юзефсона. Не похож он и на дядю Ваню (несмотря на немного помятый внешний вид — теплая жилетка, твидовый пиджак, вельветовые большие брюки, очки) — много в нем стати и внутренней силы (вопреки смятению). То, что его и никого больше, — способность к иронии, снисходительной, едкой, отчаянной.

После отрывочных философствований с Отто, оставшись один с Малышом, бросая взгляд на свой «райский уголок», Цыпин, как бы думая о чем-то совсем другом, будет насмешливо вспоминать крылатые фразы: «Наш маленький милый дом — наш прекрасный дурдом — дом, где все кувырком, — дом, где разбиваются сердца, — дом, который построил гном, — кошкин дом — мой дом — моя крепость». О последнем он с досадой скажет: «Это, наверное, наиболее точно». И, словно остановившись в страхе перед своими размышлениями, пытаясь защититься от неосознанного чувства, отстраненно затараторит интеллигентски привычное — о кризисе цивилизации, техническом прогрессе, дисгармонии материального и духовного…

Зайдя в дом на празднование своего дня рождения, Александр сделается спокойным, слегка воодушевленным, навязчиво заинтересованным в длинной скучной беседе его гостей. Из этих дурацких разговоров узнается сюжетно важное: Александр — бывший актер, разочаровавшийся в своих увлечениях и забросивший сцену, — об этом он говорит как-то легко, как о свершившемся, давно прошедшем этапе; теперь он журналист и критик, расставшийся, по его словам, с «растворением» в пользу рефлексии, наблюдения за реальностью (в каком-то смысле — в пользу большего отстранения от себя).

Аделаида преподносит Александру подарок — виниловую пластинку с музыкой Баха «Страсти по Матфею». «Венский симфонический оркестр, поет Юлия Хамари. Лучшее исполнение — считал Тарковский», — говорит Артем Цыпин. Вдруг с невероятной энергией, со злой, едкой иронией Цыпин—Александр, окруженный домочадцами, под оглушительной красоты музыку оратории начинает обстебывать культурку в своей глумливой лекции: напомнит заученные слова про сюжет, про коллективное народное переживание, про «великую музыку великого», про Баха, который вместе с господом Богом всех прощает… Нет. Зарапортовался. Долгие годы закутанный в кокон знания о мире, теперь, сквозь желчь и злобу, герой приходит к подлинному отчаянию: культура абсолютно беспомощна, искусство ничего не изменило и никого не спасло. Эти слова одновременно и персонажа Александра, и актера Артема Цыпина — они оба артисты и всерьез, не понаслышке понимают, что значит эта банальная мысль о бессилии искусства, которая вдруг обрушивается на человека и враз все обессмысливает.

В этой точке сходятся и расходятся две параллельные линии — окружающего мира и Александра, спектакля Галины Зальцман и пути героя Артема Цыпина, констатация невозможности трагического переживания и «прыжок веры».

А когда знакомый нам мидовец в камуфляжной форме донесет из телевизора всей семье, собравшейся за обеденным столом, весть о начале ядерной войны, после тревожного молчания словно ответом на возглас Аделаиды «надо же что-то делать» будет песня «Этот мир придуман не нами» Аллы Пугачевой. И долго-долго после этой вести будет продолжаться фантасмагория отчуждения, аттракцион ужаса, цирковая истерия. И долго-долго глупым атавизмом будут звучать эти зацикленные никому не нужные «Erbarme dich, mein Gott».

С соблазнительным заламыванием рук, с дивным раскидыванием невероятно длинных ног, с бурей эксцентрики, с клоунскими падениями и прочими гэгами переживает свое горе прекрасная Аделаида. Мечется в попытках ее усмирить бедный Виктор. В остолбеневшем молчании прижалась к клетке веранды Марта. Просто опешившие, пьют по другую сторону стены Отто и Александр.

Охваченные ощущением конца, Аделаида и Мар-та будут заняты осуществлением потаенных волений души и тела, попросту говоря — собой.

Карикатурное внешне (наверняка всамделишное внутри) отчаяние заставит Аделаиду прижаться грудью к Виктору в страстном поцелуе, Марту — игриво свою грудь обнажить. Виктору — с досадой эти дары принимать. В режиссуру калейдоскопа женских состояний Галина Зальцман активно включена, этим ярким, отчуждающим от катастрофы сценам, этим задыхающимся всполохам сиюминутного ощущения жизни в спектакле отдано много времени.

А Александр… Из хрипа задыхания, из невнятного шепота, сбивчиво, неуверенно, как в беспамятстве, рождается поначалу молитва Александра. Из глубокого переживания, из безысходного положения, из полной растерянности. С комом в горле, но твердо он говорит, не умоляя, но требуя от Бога не дать погибнуть его семье. В этом монологе нет ничего театрального, только человеческое, в нем звучит голос нашего современника с огромным сердцем, способного остро чувствовать. «Я отдам Тебе все, что у меня есть… но только сделай так, чтобы все было как раньше, как утром, как вчера». Трагический силы сцена заканчивается таким простым и понятным «оревуар!»

Кьеркегорова разница.

Самое чудесное, невозможное и взрывающее в том, что Александр Артема Цыпина — не Авраам и не герой, не «рыцарь веры», не мессия и не мнит себя таковым, он — человек просто, просто человек, движимый в один миг настигшей его неведомой, неощутимой, тайной силой такого трагического переживания, что он оказывается способным полностью отказаться от себя, принести эту жертву и — поверить. Потому что те боль и страх, которые он испытывает, не сравнятся ни с чем.

Доверившись подсказке проводника Отто о том, что ночь со служанкой Марией может спасти всех, Александр решается на это абсурдное действие. Кроткая, нежная, напуганная Мария встретит его посреди поля в дождевике, он со светлой грустью расскажет ей историю о саде своей матери, который она так и не успела увидеть. Эта сцена лишена всякой значительности, она тиха и немножко несуразна: Александр сам не верит, что все происходящее реально, а Мария не понимает сути свершающегося события, поэтому просто по-женски утешает.

Александр просыпается в ажурном кресле и первым делом звонит в редакцию (странно — будто день сурка. В фильме Александр один раз звонит редактору — после ночи с Марией, и тот поздравляет его с днем рождения. Он снова проснулся в этом дне, чтобы переиграть его. Здесь сцена странно повторяет начало, будто запуская историю по новой). И тихо-тихо, почти незаметно из кукольного домика на авансцене потянется дым, а потом пожар переместится на экран — конец кукольному домику. Действительно ли спасен мир от ядерной войны силой веры или это был лишь дурной сон, галлюцинация героя — здесь не так важно. «Чудесное» — в действительной возможности человека принести невероятную жертву ради других, в возможности поверить в силу этой жертвы.

Когда я об этом сейчас пишу, получается кристаллизовать чувство, высветить происходящее, пройти путь если не вместе с Александром, то на близком от него расстоянии, прикоснуться. Но в спектакле не так: отстраняющая фантасмагория, нечеткий ритм, застревание в диалогах, раскрашивание эпизодов, нагромождение стеба — многое заслоняет собой движение и перемены главного героя, затрудняет подключение к его переживанию.

Режиссер сталкивает на контрасте два противоположных мира — окружающий и Александров — противоположные состояния сознания, стратегии переживания катастрофы, актерские существования, но вместо взрывающего эффекта столкновения и усиления двух полюсов происходит, скорее, ослабление напряжения.

Уже складывается отдельный сюжет: использование киносценариев и тема жертвы в творчестве режиссера Галины Зальцман. «Рассекая волны» по фильму Ларса фон Триера в театре Шарыпова, «Молодость» по фильму Фэн Сяогана в РАМТе, вот «Жертвоприношение» Тарковского. Острая тема личной и коллективной ответственности в эпоху катастрофы, сегодняшний предмет размышлений режиссера, кажется невероятно важной. Поиск театрального языка для говорения об этом — сложнейшая задача. (С горечью думается о том, в какой ужасной точке истории мы вновь находимся. Непонятный уже абсолютному большинству концепт о жертве вдруг приобретает актуальное звучание, «жертва» становится синонимом «ответственности». Долгое движение человечества к спокойной, безопасной жизни снова замедлилось. Возможность человека просто быть, не умирать за веру, другого, весь мир… Невозможная утопия.)

В эпоху глобального постмодерна (в информационной и политической реальности), откровенного бреда, хаоса, подмены ценностей и низвержения истин, оскудения чувств, в искусстве больше всего ищешь кристальной честности. И, может быть, нам не хватает как раз трагического, чтобы сблизиться с действительностью, почувствовать «всерьез».

Психике необходимо защищаться — заземляться и заворачиваться в текущую рутину и отстранение. Искусство бессильно в смысле реального действия. Но искусство имеет достаточную силу, чтобы вывести из рутинизации и ежевечерне напоминать человеку о том, что мир еще жив — абсурдным образом — потому что человек способен к трансцендентному переживанию.

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)