«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!». Студия театрального искусства.

Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский

Вот это «нет слов» по моим давним подозрениям рано или поздно должно было случиться. Именно не у режиссеров, тяготеющих к постдраматическому театру, и не у сторонников активной актуализации классики, где и переписывание текста, и даже полное его отсутствие в спектакле — вещи предсказуемые, естественные. Но именно у Сергея Женовача, за которым прочно закрепилась репутация режиссера, благоговейно относящегося к авторскому тексту и, соответственно, к подробному актерскому разбору каждой его запятой. Женовач, обращаясь к классике, не сдвигает эпохи, не переодевает вместе с художником Александром Боровским героев старой пьесы в современные костюмы. Так откуда же, спрашивается, эти мои давние подозрения?

Оглядываюсь на его спектакли последних лет. В «Трех сестрах» СТИ герои протискиваются сквозь плотный частокол «классических» берез и иронически принимают «старомхатовские» позы. В «Мастере и Маргарите» все действие булгаковского романа переносится в клинику Стравинского и все его герои — либо пациенты, либо работники психушки. В «Записках покойника» умопомрачительно смешная сцена репетиции у Ивана Васильевича превращается в откровенное очковтирательство и шаманство, а приснопамятная присказка К. С. Станиславского «не верю!» выглядит жестокой и глумливой причудой основоположника. Наконец, в спектакле «Лабардан-с» по «Ревизору» действие разворачивается в роскошной и вполне современной бане, а герои… нет, не переодеты, но попросту раздеты почти что донага… Короче говоря, записанный критиками по привычке в надежные традиционалисты режиссер на самом-то деле давно уже подвергает метод, в котором и воспитан, и долгое время работал, жесткой, даже отчаянной рефлексии. Перед нами уже другой театр Женовача — с окрепшим режиссерским желанием поставить не «как написано», но как самому слышится сегодня и сейчас; с зонами экзистенциальной растерянности и коммуникативной глухоты. Так что желание избавиться от потока классических слов, изрядно обесцененных от слишком долгого и слишком обильного сценического употребления, должно было рано или поздно режиссера посетить. Ну, вот оно и пришло.

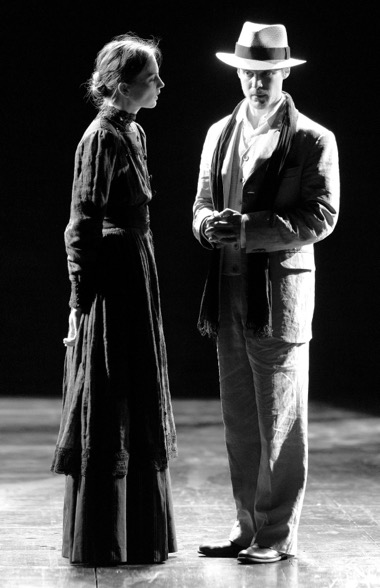

Женовач крошит текст чеховской пьесы буквально в салат. Сохраняя общий каркас сюжета, безжалостно купирует одни куски, а другие разбавляет «отсебятиной» или обрывает на полуслове. Его постоянный соавтор сценограф Александр Боровский отказывается от декорации — сцена совершенно пуста, видны ее приспособления, и есть лишь боковое окно, в которое, когда его распахивает Раневская, вливается ослепительный «солнечный» свет. Вся эта история, лишенная многих текстовых подробностей и даже целых эпизодов, предстает как будто в разреженном, вневременном и внелокационном пространстве. И вот обнажается основной сюжетный стержень — предстоящие торги по продаже вишневого сада, о которых все с самого начала знают, но никто, кроме Лопахина, не желает ни слышать, ни тем более дать себе труд осознать и что-то предпринять. То есть эти люди ходят, пьют чай и носят свои пиджаки в месте-призраке, на территории, которой, считайте, уже нет. Лопахин, которого играет Иван Янковский, без конца напоминает семейству Раневской (Ольга Калашникова) о неизбежности продажи, озвучивает сумму выгоды и рисует мелом на полу план разделения территории на дачные участки. Он явно гордится своей идеей и своей предприимчивостью, но всякий раз остается на сцене один — все удаляются, не хотят слушать. И еще вопрос, почему они это делают? Противен ли им пошлый лопахинский проект, или они просто исключительно непригодны ни к какому реальному решению или действию. Главная и сквозная мизансцена спектакля — ожидание, фронтальное и молчаливое сидение героев у самой рампы, долгие паузы тишины. Так сидят и молчат, глядя в зал, когда ожидают приезда парижской барыни. Так застывают в неподвижности в ожидании окончания торгов и возвращения Гаева, и только Любовь Андреевна бесконечно щелкает крышкой своей изящной пудреницы — словно часы отсчитывают время. Или это нервный тик?

Эти зоны молчания, впрямую отвечающие названию спектакля («нет слов»), — дело рискованное. Зрителю надо суметь в них втянуться, ощутить звенящую пустоту, прочувствовать не только само это вязкое и беспомощное состояние обреченного ожидания, но и заключенную в нем тонкую метафору общей бессмысленности нашего сегодняшнего многословия, а также упований на торжество разумных истин. Однако Женовач с Боровским рискуют не в первый раз — так было и когда последовательно, из спектакля в спектакль они отсекали глубину сцены, поручая артистам существовать на узкой полоске просцениума, и когда погружали раздетых гоголевских героев в банные воды. Артисты СТИ справлялись тогда, справляются и сейчас. На мой же взгляд, эти долгие молчаливые стоп-кадры — лучшие сцены спектакля, в них проступает в том числе и очевидное экзистенциальное начало последней чеховской пьесы.

Однако слова в спектакле все же остаются, и их немало. Думаю, что бы вышло, если бы они вообще не звучали со сцены? Возможно ли было театру сделать такой, еще более радикальный ход? Ведь оставшиеся от пьесы реплики, похоже, служат здесь лишь для продвижения сюжета, для прояснения ситуаций и взаимоотношений между персонажами. Основная же нагрузка все равно лежит на умении артистов без словесных подпорок, при помощи точного «присвоения» характера и такого же точного его пластического обозначения существовать в образах.

Вот, к примеру, Епиходов в исполнении Глеба Пускепалиса. Он здесь не падает и не спотыкается, нет на сцене решительно никакой чаплиниады у персонажа с прозвищем «22 несчастья», но сам облик этого крупного, тяжелого, какого-то «телячьего» человека точнейшим образом передает комическую и одновременно печальную епиходовскую нелепость. Гаева играет Алексей Вертков, у которого и слов-то почти нет. Но этот мягкий, солидный мужчина и без «многоуважаемого шкафа» абсолютно ясен — избалован, изнежен, пребывает вне времени и пространства. Недотепа, одним словом. Петя Трофимов — Александр Медведев тоже немногословен, но успевает взгромоздиться на чемодан, встать в позу, и сама эта его худощавая фигура в шинельке, и очевидное позерство говорят нам больше, нежели монологи о «новой жизни». Вот и молодой, жесткий, фальшиво деловитый Лопахин—Янковский ясен без слов, он победно поглядывает на свои чертежи, без конца застегивает на все пуговицы пиджак и повязывает шарф, он закомплексован и поэтому ужасно сам себе нравится. А Яша — Вячеслав Евлантьев упитан и розовощек, ходит уверенно, шампанское пьет с жадностью плебея.

Россыпь деталей поведения, искусством которых отлично владеют артисты СТИ, да и сам Женовач, как известно, на них мастер, составляют вместе с зонами молчаливого ожидания главное, повторюсь, достоинство этого спектакля. Слова же порой только мешают. Дважды через зал проходит мрачный отряд бессловесных рабочих. Они сначала выносят на сцену немыслимое количество разновеликих чемоданов, в основном с огромным парижским гардеробом Любови Андреевны, а потом — как говорится, «с вещами на выход». Эти вставные эпизоды откровенно смешны, но слышится в них и что-то даже зловещее, вспоминается то чужак-прохожий, которому в пьесе непрактичная Раневская отдала последние деньги, а то и «звук лопнувшей струны».

И снова, как это бывало у Женовача не раз, в спектакль исподволь входит тема самого театра, исчерпанности его приемов, истрепанности его языка, очередного разлома общественных и эстетических времен, застрять в котором опасается каждый серьезный художник. И эту тему ведет, представьте, Фирс — едва ли не самое важное и, как это ни парадоксально звучит, самое здесь живое действующее лицо. Фирса отлично играет приглашенный артист Юрий Горин. Старик, опирающийся на палку и с трудом передвигающий ноги, еще до начала действия подглядывает в щель занавеса, а дальше привычным движением раздвигает его, всматривается подслеповатым взором в складки и снимает с них невидимый сор. У этого Фирса хорошо, по-старинному поставлен актерский голос, но говорит он тоже мало. Зато по-хозяйски шаркает туда-сюда, подносит хозяевам чай-кофе или пальто. В финале он же занавес и закроет. Тогда вместо острой жалости к забытому в заколоченном доме старому верному псу у тебя внезапно возникают совершенно иные ассоциации и догадки. При своих негнущихся коленках и шаткой походке этот Фирс единственный из всех здесь присутствующих твердо стоит на ногах, знает свои функции и осознает незыблемость собственного мироздания. Все остальные же — болтаются в воздухе. Несмотря на дряхлость, он здесь самый осмысленный, другие больше похожи на призраков. Однако дьявольская ирония ситуации заключается в том, что тот мир, в котором Фирс вполне осознанно, без всякого маразма живет, который он охраняет и в котором даже действует, — давно уже, как любил говорить Антон Павлович Чехов, рlusquamperfekt.

А впрочем… Он ведь закрыл театральный занавес… Может, еще поработает вахтером в каком-нибудь академическом театре, где годами могут обходиться и без капитального ремонта, и без главного режиссера, и без внятной художественной идеи, но без вахтера не обходятся никогда.

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)