«Восемь снов». По мотивам пьесы «Бег» М. А. Булгакова. МДТ — Театр Европы.

Постановка и сценография Яны Туминой

Создавая «Восемь снов», все осваивали новые для них территории. МДТ никогда раньше не ставил Булгакова. Артисты этого театра не играли в сюрреалистическом стиле (ну, ближе всего к этому у поколения, которое теперь стало старшим, был, может быть, один раз «Чевенгур», давно, в 1999 году, и, кстати, участвующий в «Снах» Сергей Власов играл там Бога). Яна Тумина никогда (за 25 лет многообразной режиссерской практики) не ставила собственно пьесу, напечатанную, да еще и общеизвестную классику.

Тумина умеет сочинять спектакль изначально как целое — с внутренней драматургией, образной системой, визуальностью, предметным миром, объектами, персонажами, звуками и словами. И несущая конструкция имеет чисто театральную, не литературную, чаще перформативную природу.

Про «Восемь снов» она говорит: «Когда еще почти ничего нет, когда мир спектакля только зарождается, мне важно найти предмет, метафору, набор атомов, которые сгустились и стали вещью. Эта вещь становится точкой отсчета и далее держит создаваемую конструкцию. Это может быть маленький металлический шарик („Корабль Экзюпери“), или палочки для трапезы азиатской кухни („Барьер“), или ржавый замок („Люблинский штукарь“), или детская вертушка („Восемь снов“). Обычно эти вещи возникают, извлекаются не рационально. Но потом проявляют себя как абсолютные — не случайные.

Когда обнаружилась вертушка, я стала читать историю этой игрушки и нашла, что, например, в Японии это символ потерянных детей, страшная „забава“. …Ветер гуляет в тоненьких лопастях… „Куда бежать?“ „Где искать?“ Где искать человека, восклицает на все века Диоген и держит в руках фонарь. „Где искать человека?“ — спрашиваем мы, и держим в руках флюгер на палочке, и пытаемся поймать ответ. Где же ветер носит тебя, человек? Когда же все мы окажемся дома?»

Вот именно в такой системе опред-меченной метафорики осуществлялась в МДТ знаменитая пьеса. Да, первым атомом спектакля могла быть эта вертушка на палочке в руках маленькой девочки Оленьки (в пьесе Ольки), дочки начальника станции, которого уже было приказано «повесить на семафоре» за «саботаж», если не прорвется по путям бронепоезд. Потом эта девочка появляется снова, возможно, во сне генерала Хлудова, отдавшего приказы о многих казнях, и флюгер ловит ветер войны, и бесконечное вращение вертушки отмеряет бег, бегство, эмиграцию, агрессию, хаос, неизвестность, вызванные войной.

«Восемь снов» представляют феномен возвращающейся реальности, дежавю. Это обосновывает постановку «Бега» в наши дни, с виртуальным диктором на плазменной панели, с подобными лазерным лучами, со смартфоном в сцене до проса Серафимы, с помехами «видеокарты» изображения, с зависанием звука в гулкой пустоте. Новые технологии не остаются только медиа, они определяют время действия и локацию дежавю, того сейчас, которое уже было.

Для Булгакова понятие (и жанровое обозначение) снов в большей степени идейное, чем стилевое. Невозможно здравому разуму принять то, что произошло, — по степени жестокости, отчаяния, бесправия, нищеты, падения, разобщения людей в условиях войны. Канонический текст пьесы содержит социальную конкретность, бытовые подробности, жизненные наблюдения, многочисленные реалистические характеры. Серафима в конце обменивается репликами с Голубковым: «Что это было, Сережа, за эти полтора года? Сны? …Я хочу все забыть, как будто ничего не было!» — «Ничего, ничего не было, все мерещилось!» У персонажей Булгакова все было по-настоящему, но в конце они могут отстранить это от себя, как закончившийся сон. Он вернется уже не к ним. Разрушена граница между булгаковским сюжетом на сцене и нами в зале, нас отражает мутное зеркало, в нас пристально вглядываются люди в военной форме, начинающие действие.

Тумина, кроме смыслового значения, развивает мотив сна как художественный закон. Сохраняя сущность булгаковской драматической конструкции, театр создает ее отражение в смещенных, нереальных, свободных, фантасмагорических формах. Невыносимое для человеческой психики представлено в формах искаженных. Как следует из программки, эта эстетика относится к сюрреализму. В конце спектакля, когда Серафима произносит слова о «снах», а Голубков отвечает, что им все только померещилось, они не просто разговаривают (как в реалистичной исторической пьесе), а проплывают в глубине сцены параллельно рампе фронтально, как в миракле. Соединение любящих друг друга людей у Булгакова в «Беге» (кстати, и в «Мастере и Маргарите» тоже) совершается как чудо, вопреки и вне материалистической реальности. Это определило театральный язык спектакля в МДТ.

Конкретные у Булгакова локации (Крым, Константинополь, Париж) превращены в зазеркалье драматического подсознания. Здесь визуально несколько слоев. В глубине шеренга висящих шинелей, неустранимый фон войны или возвращающийся Хлудову кошмар о тех, кого он приказал повесить. Есть момент, когда штанкет с шинелями падает и «тела» лежат как убитые. Сцену разделяет полупрозрачная пластиковая ширма, игровой план за ней — размытый образ невероятного или кажущегося невероятным, оттуда могут появляться и там пропадать персонажи снов, видения, они въезжают и выезжают, а не входят-выходят по-бытовому. Выше экран, на котором появляется олицетворенный в женский аватар кибернетический комментарий, включающий ремарки к действию, объясняющий феномен дежавю. На фрагменты действия, происходящие перед экраном, также направлены иногда световые блики, фантастические лучи электронной проекции, развоплощающие видимое. Сложное световое решение Василия Ковалева строится по принципам трансформации виртуальной реальности: бывает, сцена окутана тьмой, бывает — залита красным светом, персонажи изолированы от фона. Действие, разыгрывающееся на первом плане, может помещаться в среду, созданную видеопроекцией, и в то же время обращено прямо к нам (Чарнота торгует издевательски пляшущими кукольными чертиками в проходе перед первым рядом, а на экране за ним документальные съемки турецкого базара).

У Булгакова — историческое, бытовое, эпическое многосюжетное полотно, с представителями всех социальных слоев: тридцати действующим лицам с именами, действиями и репликами сопутствуют, по списку, «монахи, белые штабные офицеры, конвойные казаки белого главнокомандующего, контрразведчики; казаки в бурках; английские, французские и итальянские моряки; турецкие и итальянские полицейские, мальчишки турки и греки, армянские и греческие головы в окнах; толпа в Константинополе» и хор за сценой. Немыслимо для театра сегодня.

Из драматургии канонического литературного текста Я. Тумина выбирает несколько сквозных мотивов, которые реализуются открыто театральным поэтическим перформативным способом. Есть лирические герои — Серафима и Голубков, сыгранные мягко и психологично, все остальное вокруг — напряженная пугающая фантасмагория, как будто увиденная их глазами. Главная музыкальная тема — печальный полонез Огинского «Прощание с Родиной». Жестокость войны, воспринятая к тому же через полуобморочное от тифозной лихорадки сознание Серафимы, сменяется убожеством и позором нищей эмиграции в чужом гулком черно-сером городе.

Действие подобно наваждению. Допрос больной тифом Серафимы, сознание которой мерцает, представлен в форме жестокого танца с Чарнотой (у Булгакова в ремарке «Послышался вальс, стал приближаться, а с ним — стрекот копыт за окном»). Сцена идет в режиме то убыстренной, то обратной перемотки изображения и звука, изображение дергается, звук плывет, Серафима безумно смеется, офицер ей показывает свидетельства на смартфоне, она плещет что-то ему в лицо, он начинает метаться, продолжая танцевать… В допросе Голубкова контрразведчик Тихий нападает на него и лает по-собачьи («Вы меня боитесь?»)…

Персонажи, как в болезненном сне, могут выглядеть марионеточно или, как в немом кино, делать преувеличенные жесты, говорить подчеркнуто пафосно. Серафима падает в обморок — в танце. Но она и почти летает в другой сцене. Чарнота, оказавшийся в Турции, зарабатывающий продажей игрушечных чертиков и билетов на тараканьи бега, в танцевальной пластике мечется, качается, как чертик, бегает, как таракан, чертики на палке в его руках издевательски дергаются, пространство вокруг кружится, фоновая турецкая музыка превращается в какофонию.

Фантасмагория войны персонифицируется в Хлудове, железной рукой с бесчеловечной жестокостью пытающемся вести войско в бой за благородное безнадежное дело, спасение своей страны, и жестоко уничтожающем себя. Как и в пьесе, это самый сложный персонаж, беспощадный и благородный, больной, противоречивый, свихнувшийся и героический. По своей нечеловеческой сущности он не соотносим с пропорциями реальности. В спектакле это не бытовой человек, а опредмеченная метафора больной души: весь забинтованный, страшный призрак, кукла, которую в начале выбрасывают на сцену, он двигается нервно, порывисто, механично. В какой-то момент у него загораются на месте глаз лампочки как изнутри черепа. Он и говорит каким-то виртуальным голосом. В другой сцене Хлудов раздваивается, как бы борется с собой, материализованным в другую куклу, душит и швыряет ее. Гротескная форма позволяет адекватно передать степень отчаяния, трагизма и силы человека эпохи войны.

Перед артистами МДТ встала (и решена, для каждого по-своему) новая для них задача: сыграть людей-наваждения с психологической подлинностью. Ярославу Дяченко в роли Хлудова, конечно, помогает пластическая (можно сказать, вещественная) конструкция его персонажа, но она наполнена внутри необыкновенной интеллектуальной резкостью в предельной ситуации существования, горечью в масштабе постоянного колебания между пространствами жизни и смерти. Это кукла и кукловод в одном лице, он живой и в то же время мертвец. Артист решает сложнейшую задачу естественного взаимодействия «фантома», страшного олицетворения войны с «живыми» людьми.

«Живые» тоже отмечены стилем трагикомедии сновидений. Люська Екатерины Клеопиной (в сравнении с Хлудовым) кажется реальным характером, женщиной отчаянной, грубоватой, устраивающей свою жизнь вопреки обстоятельствам, способной, когда надо, врать, грубить, влюбляться, жалеть, в общем, выживать… И все же (особенно в сценах в Константинополе) ее жесты кажутся немного преувеличенными, голос громковатым, эмоции слегка утрированными, как в немом кино, как во сне (в памяти) Серафимы. И Артур Козин нашел в своем Чарноте сложный человеческий характер, отмеченный азартом, военной прямолинейностью, генеральской властностью и брутальностью, к тому же ему даны унизительные сцены, когда он, пройдя фронты и погрязнув в эмигрантской нищете, вынужден являться в приличный дом в нижнем белье, чтобы, используя свою удачу игрока, спасать Серафиму. И в этой роли тоже есть оттенок иронии, работа артиста и реалистическая, и открыто театральная, Чарнота немного похож на тех игрушечных чертиков, которыми он торгует на грязной улице в чужой стране. Роль Сергея Власова — Корзухин, муж Серафимы, пугливо отказавшийся от нее при бегстве из России, — самое комическое видение в «Снах», хотя внешне самое благообразное, фатоватое. Блестяще исполняется трюк с исчезновением обручального кольца, которое могло бы остановить Корзухина на пути в Европу. Его трусость, глупость и «барскость» в партитуре спектакля противопоставлены драматической искренности других, и он такой, немного шаржированный, иногда фарсовый, конечно, тоже в субъективном воспоминании Серафимы.

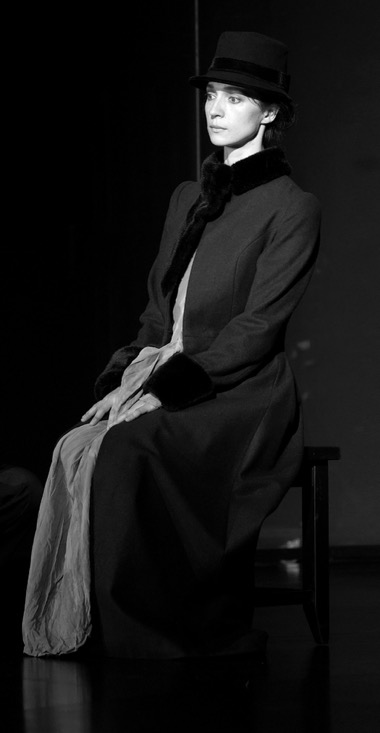

Образу общего страшного сна противопоставлены Серафима и Голубков, те, чьими глазами мы видим катастрофическую эпоху. Но и они сыграны не вполне как люди быта, это роли поэтического театра. Возможно, их спасение и соединение — тоже сон, но счастливый. И в этом сне видит Серафима мягкого, нежного, верного Голубкова — Евгения Шолкова. А для него Серафима — Екатерина Тарасова женщина, остающаяся и в самых драматических обстоятельствах легкой, хрупкой, искренней, невесомой, танцующей, летящей. И серьезной.

Спектакль «Восемь снов» — не однообразный, не монотонный (в своем «сюрреализме») и, может быть, не идеально цельный. В нем сочетаются легкая поэтичность и мрачный гротеск, яркохарактерная игра и киберпанк, драматургия исторического эпоса и свободная перформативность. Ясно, что в одном из этих планов было бы не отразить «дежавю», разворачивающееся перед нами, о котором есть реплика в пьесе Булгакова: «Да ниспошлет нам всем господь силы и разум пережить русское лихолетье!»

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)