НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. А. С. ПУШКИНА

В декабре 2021 года в Нижегородском театре оперы и балета случились революционные перемены: к власти пришла новая команда, задавшая невероятно интенсивный темп работы. Много-много лет театр жил в сонном режиме добродушной провинции — оперы пели только по-русски, в балете честно, как могли, танцевали классику, — но событий не случалось ни там, ни там. Накануне пандемии был назначен худруком Александр Топлов — но его амбициозные планы были этой пандемией прихлопнуты; ему удалось создать лишь одну яркую премьеру, пригласив на постановку «Свадьбы Фигаро» взлетающую молодую звезду — дирижера Ивана Великанова (тогда певцы впервые вспомнили итальянский, о театре впервые заговорили в Москве и даже отметили спецпризом «Золотой маски»). Но в балете событием по-прежнему считалась премьера «Безымянной звезды», сотворенной хореографом Андреем Петровым в стилистике поздних семидесятых, и тихая гладь театральной реки, один раз взбаламученная Великановым, успокаивалась и убаюкивала местную публику. Меж тем в том же 2019 году фестивалем искусств «Стрелка», что проходил в Нижнем впервые, занялся Алексей Трифонов — менеджер, полтора десятилетия работавший с оркестром Курентзиса musicAeterna. И вот там-то грянули музыкальные события, туда поехали столичные гости и журналисты из других городов, и именно «Стрелка» сразу стала одной из визитных карточек города. Поэтому, когда в декабре 2021-го было объявлено, что худруком театра в Нижнем становится именно Алексей Трифонов (Топлов «ушел по собственному желанию»), — новость громко прозвучала не только на волжских берегах. А известие о том, что главным дирижером театра становится Дмитрий Синьковский и вовсе вызвало бурную реакцию театралов — «теперь ездим в Нижний на премьеры, отслеживаем, не пропускаем». Что ж, за три года эта команда (сотрудничавшая с директором театра Татьяной Мавриной, в начале этого года ее сменил Айрат Тухватуллин, в чьей биографии руководство Театром Луны, Театром Волкова в Ярославле и место первого замдиректора в МХТ) действительно сделала все, чтобы «Ласточки» и самолеты в Нижний заполнялись с горкой.

Театр в Нижнем стал театром дирижера — как Пермская опера была театром дирижера, когда там правил Курентзис. Это совершенно особенный способ существования — когда музыкант высшего класса руководит не оркестром, но театром, где вообще-то еще и спектакли ставятся. Театр начинает возникать в оркестре, в звучании каждого инструмента и, конечно, в «картинке» дирижера за пультом (тем более что Синьковский сам виртуозный скрипач и, по древним обычаям, может дирижировать и играть одновременно). А вот к сцене такой музыкальный руководитель начинает предъявлять другие требования. Часто случается так, что никому в голову не приходит позвать на постановку какого-нибудь выдающегося режиссера: он ведь может захотеть управлять еще и музыкой, что-то править в ней, спорить с дирижером — ну и кому нужно такое перетягивание каната? Лучше позвать людей способных и даже талантливых, но не претендующих на радикально новое высказывание.

Собственно говоря, ровно это происходит все три года в Нижнем Новгороде.

Начало было скромным — в Нижний перенесли «Пиковую даму», оперу, что Валерий Фокин поставил в свое время в Большом. (Сейчас в репертуаре главного театра страны числится другая версия — спектакль Туминаса, подписанный хореографом Анжеликой Холиной; впрочем, его все равно два года нет на афишах.) Синьковский настраивал оркестр, настраивал театр как инструмент — а Чайковский самый благодатный материал для такой работы. Далее дирижер со славой кропотливого аутентиста, барочного мастера поразил публику обращением к «Кармен» Бизе — она, конечно, и раньше появлялась в нижегородском театре, но тут цыганка впервые запела по-французски. Оркестр у Синьковского шептал и грохотал, Бизе звучал как новенький, из него ушла привычная томность, в нем воспряла страсть к игре, к авантюре, сцена у контрабандистов чуть не стала самой яркой в музыкальном смысле. На работу была приглашена режиссер Елизавета Мороз (выпускница ГИТИСа, мастерская Андрейса Жагарса, участница множества молодежных оперных проектов) — и, отвечая интонации оркестра, она решила, что эта история про театр в театре. Кармен ставила свою историю прямо на сцене, монтировщики подавали артистам реквизит, а после удара ножом артистка вставала как миленькая. Все было очень неплохо, вот только в постановку режиссер не внесла никакого прежде не виданного смысла — в отличие от Синьковского, который в музыке новые смыслы вносит всегда. Затем Мороз была приглашена еще на две постановки — и история повторилась. «Триумф Времени и Разочарования» в 2023 году, где по замыслу Генделя принявшие мужские обличья Разочарование и Время объясняют ветреной Красоте, что той не стоит водить компанию с Наслаждением, происходил, по всей видимости, в крематории с характерными закрытыми нишами в стенах — и режиссер очень старалась раскрасить актерскими работами ораторию, автором вообще-то не предназначенную для исполнения в театре. Любопытно, познавательно, интеллигентно… но смотреть можно было и закрыв глаза, музыка говорила сама за себя. Выйти за пределы этого «служебного» предназначения режиссуры Мороз удалось лишь в последней по времени премьере — «Так поступают все женщины?». Моцартовская опера обрела в названии вопросительный знак — то есть если венский гений был, по всей видимости, уверен в том, что любая, даже самая влюбленная, девушка не устоит перед искушением в виде особенно пылкого кавалера и изменит жениху, то Мороз в этом так категорически не убеждена. Но дело даже не в уверенности/ неуверенности — дело в том, что режиссер весьма грамотно использовала современные реалии. Весь моцартовский флирт (в котором девицы ухитряются не распознать собственных женихов в чужих одеждах) перенесен в наше время — и флиртуют герои и героини в сети. Там-то можно представить себя под любой маской, под любой аватаркой — и никто этому не удивится. Действие происходит в фирме, занимающейся недвижимостью, — художник Мария Трегубова сотворила на сцене большой офис со стеклянными перегородками, лестницами, макетами зданий (судя по всему, выставленных на продажу), а Мороз создала убедительные будни фирмы — с производственными совещаниями, визитами клиентов и раздачей бонусов (какому-то особо ловкому продажнику аж ключи от машины вручили). И все это в точном соответствии с кружевной и лукавой музыкой — и уже почти наравне с ней в интерпретации старинного сочинения. Разговор о правде/неправде в сети — неожиданный разговор для этой оперы, и разговор остросовременный. Режиссер растет, и остается только надеяться, что она не остановится в своем росте.

Но Мороз не единственный режиссер, теперь работающий в Нижнем Новгороде. Как и многие театры в последнее время, город задел крылом Сергей Новиков — режиссер, одновременно возглавляющий Управление общественных проектов Администрации Президента Российской Федерации. Его постановка «Евгения Онегина» (опера Чайковского стала называться просто «Онегин») была чрезвычайно своеобразной — действие перенесено в несколько более раннюю эпоху, в царствование Павла I. Портрет государя висел в бальной зале Лариных, и, когда Онегин и Ленский стали выяснять отношения, бедный поэт нечаянно выплеснул бокал с вином на физиономию царя (метил-то в приятеля). Это было расценено как измена, и Ленского арестовали; в сцене «дуэли» никакой дуэли не было — Онегин, служащий в каком-то специальном учреждении, должен был лично осудить и тут же расстрелять Ленского. Но дружеские чувства оказались для него важнее, и вместо приятеля он ликвидировал стражника, устроив поэту побег. В финале под портретом Александра I (то есть когда сменилась эпоха) в толпе танцующих в Петербурге можно было заметить веселого Ленского с Ольгой — ну а Онегину так ничего с Татьяной и не обломилось.

Вот казалось бы — в этой постановке безусловно есть самостоятельный взгляд режиссера на доверенный ему материал. Что же рецензенту не нравится? Кроме предположения, что русский дворянин может служить палачом и быть при этом дельным человеком? Ну вообще-то полное несоответствие Чайковскому. Не Пушкину — тут претензии не принимаются, опера его еще как переделывала. А именно Чайковскому. Который написал (и Синьковский в яме, между прочим, точно воспроизвел) не дурной триллер, а «лирические сцены». Что ж, в каждом нескучном театре должен быть свой анекдот в репертуаре — а то публике и посмеяться не над чем. Вот сидит она, серьезная, и слушает, допустим, «Похищение из сераля» — а там режиссер Екатерина Одегова убежденно превращает турецкий гарем (сераль — он и есть) в райский сад, Хозяин-паша на сцене не появляется, его голос доносится откуда-то с заоблачных высот. Художница Этель Иошпа затягивает сцену зеленой растительностью, художник по свету Стас Свистунович наводит томные блики — и, в общем, как-то непонятно, почему девица и ее горничная, попавшие в это блаженное место, стремятся отсюда удрать. (У Моцарта-то особых иллюзий по поводу того, что такое гарем, не было.) И вот сидит народ в зале и размышляет о том, чего стоит и чего не стоит свобода, — а это не очень весело. Радует — опять — оркестр, божественно собран ансамбль певцов, ну а режиссура… Эх. Если же в театре прицельно решаются поставить комедию — оперу-балет Моисея Вайнберга «Любовь д’Артаньяна» — то поручают это Игорю Ушакову, который отправляет действие в советский дом культуры, где комсомольцы притворяются мушкетерами, — и уже от воспоминаний о реальности таких ДК становится невесело. При этом выпуск премьеры был поручен Ивану Великанову — и дирижерская работа опять спасала рутинные конструкции режиссера.

Балет в Нижнем Новгороде может похвастаться гораздо меньшим количеством премьер — и тому есть понятные причины. Во-первых, балетную труппу гораздо сложнее усовершенствовать. Оперного солиста (если нет в своем театре достаточно качественного исполнителя) можно пригласить на конкретный спектакль — балетные же путешествуют только со старинным классическим репертуаром, приезд на новенький спектакль штатного артиста другого театра почти невозможен. Во-вторых, музыкальный руководитель — дирижер, ему ближе и понятнее оперные дела, он в них лично готов вкладывать свой труд и свою известность. В-третьих, руководитель балетной труппы Валерий Коньков (выпускник АРБ, двадцать лет в кордебалете Мариинского, три года руководства балетом в Самаре) пока не обладает репутацией балетного «программиста», человека, способного придумать какой-то сенсационный проект (в Самаре все было очень небогато). Ну и, конечно, общая беда для театров страны — отъезд «своих» авторов за границу и невозможность покупки «чужого» репертуара ХХ века. В результате худрук Алексей Трифонов делает ставку на молодых отечественных авторов.

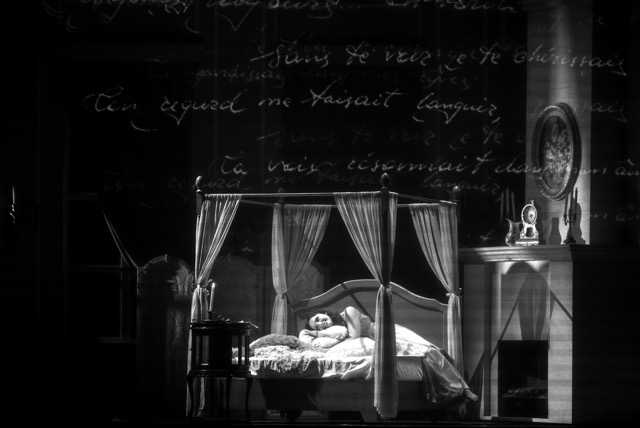

Первой новинкой в балете стал вечер под названием «Терезин-квартет», появившийся с подачи фирмы Joker lab (проект танцовщика Мариинского театра и хореографа Александра Сергеева и продюсера Екатерины Барер). В декабре 2022 года в Нижнем зазвучала музыка композиторов, сочинявших в концлагере Терезин, — Павла Хааса, Эрвина Шульхофа, Ханса Красы, Гидеона Кляйна. Алессандро Каггеджи, бывший тогда солистом Татарского театра оперы и балета (сейчас он в Екатеринбурге), взял в работу Третий струнный квартет Хааса, для постановки Второго струнного квартета Ханса Красы была приглашена Татьяна Баганова, Партиту для струнных Кляйна превратил в танец Максим Петров, а Пять пьес для струнного квартета Шульхофа достались Александру Сергееву. Вечер получился пестрым — от слегка истерического веселья довоенных вечеринок до полноценного реквиема, звучащего после мировой войны (возможно, Третьей), — и очень живым; то была лучшая память композиторам, ни один из которых не дожил до конца Второй мировой. Следующим событием стал «Золотой ключик» на музыку Вайнберга — Алессандро Каггеджи получил шанс поставить первый полнометражный балет в своей карьере и выпустил продукцию несколько суматошную. Самое занятное, что молодой танцовщик (казалось бы, поколение, родившееся и живущее в гаджетах) вдруг стал рассказывать в танцах об опасностях увлечения электронным миром — и показал его с той степенью наивности, с какой про опасности сети рассказывают бабушки на скамейках. Далее была несомненная удача — «Пиковая дама. Балет» в постановке Максима Петрова и решительный вечер «Горький. Балет».

Эту премьеру, выпущенную в сотрудничестве с фестивалем Дианы Вишневой Context, показали в Пакгаузах — новой, второй сцене театра, что расположена на стрелке Оки и Волги. Гораздо меньший по объему, но значительно более удобный зал, чем главное здание оперного (что строилось сто с лишним лет назад как народный дом и располагает длиннющим и плоским партером, где уже с десятого ряда ничего не видно), сейчас стал модным местом Нижнего. Вот и премьера «Горького» напоминала молодежную тусовку — театр начал получать публику, прежде в него не заглядывавшую. Эта публика с энтузиазмом откликалась на реплики актеров, в первые секунды спектакля разбредшихся по залу, честно пыталась разобраться в происходящем на сцене и реагировала с живым вниманием.

А происходило вот что: в первой половине вечера давали «На дне» в постановке Павла Глухова. Самый востребованный сейчас из российских хореографов контемпорари взял Первый струнный квартет Мясковского и сначала отправил танцовщиков бродить по зрительному залу, где они перебрасывались репликами персонажей горьковской пьесы, а затем собрал всех на сцене, где смешал их в отчаянных и безымянных танцах. Кто есть кто и кто с кем в каких отношениях состоит, понять было невозможно; из программки было ясно, что Луки нет вовсе — ну и правда, к чему тут его нудеж? Все злы, все мчатся, в каждом взмахе руки — агрессия, каждый шаг — ненависть. Глухов создал довольно плотный текст, в котором не обозначил никакого возможного выхода. Его коллега Кирилл Радев будто взялся ему отвечать — и «Девушка и смерть» на музыку Шуберта («Смерть и дева») отличается довольно существенно. Мир, выстроенный Глуховым, — мир без присутствия высших сил, люди — как тараканы в банке, каждому плохо от наличия рядом другого такого же. Мир Радева вовсе не солнечен, он так же темен — но у него определенно есть выход. У Пакгауза есть техническая возможность делать прозрачной заднюю стенку — и «Девушка и смерть» идет на фоне живого пейзажа, где видна Волга, а вдалеке — нижегородский Кремль. Непосредственно за стеклом в вечер спектакля появляется солидный такой валун, и на нем сидит Смерть (вокруг и вдали ходят люди, гуляющие по Стрелке и не понимающие, что тоже стали зрелищем для балетной публики). Картинка вовсе не угрожающая, она какая-то элегическая — и даже самые трагические танцы Девушки в присутствии Смерти выглядят полными надежды. Ну потому что понятно же, раз есть вот эта персонализированная красавица — значит, и потом что-то есть. Радев — один из очень немногих сегодняшних хореографов с отчетливо религиозным сознанием, при этом его взгляд на мир не предполагает ни агрессивного учительства, ни злобы как таковой по любому поводу. Его вселенная никогда не весела, но всегда гармонична.

Сезон в разгаре, и одним из самых важных его событий должна стать весенняя премьера «Лебединого озера» в постановке Александра Сергеева — говорят, что в архивах было найдено некоторое количество музыки Чайковского к этому балету, никогда ранее не исполнявшейся. Так что с точки зрения партитуры будут открываться купюры, а с точки зрения хореографии Сергеев сделает спектакль максимально аутентичным. По крайней мере постарается.

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)