Н. А. Римский-Корсаков. «Шехеразада». Ростовский музыкальный театр.

Дирижер Михаил Грановский, хореограф Иван Кузнецов, художник Дарья Саморокова

«Дягилевские балеты», то есть те, что появились в антрепризе «Русских сезонов», в ХХ веке и в нашем уже столетии имели и имеют очень разную судьбу. Большинство из них, сотворенных фантастическим выбросом творческой энергии, в последующие годы стали восприниматься не как повод для дальнейших революционных экспериментов, но как музейные экспонаты. В основном экспонаты были утрачены, оставались тексты-легенды-воспоминания, а не живые балеты, передающиеся из ног в ноги. Но когда театры брались за постановку через 50—80—100 лет, они слишком часто старались воспроизвести «тот самый» балет, а не сделать что-то новое. Счастливых исключений немного — и прежде всего это «Весна священная»: хотя ученый народ и восстановил (почти) достоверно, как оно все происходило у Нижинского, в истории танца появились и новые значительные спектакли на ту же самую музыку. На тему человеческого жертвоприношения захотели поговорить и Морис Бежар, и Джон Ноймайер, и Пина Бауш — и каждому было что сказать. Повезло и «Свадебке» — Роббинс, Бежар, Килиан. Уже в нашем веке хореографы стали активно брать в работу «Послеполуденный отдых фавна» — начался парад занятных самоидентификаций, когда творцы отождествляли с мифическим созданием балетных людей как таковых — а далее разговаривали о том, что такое балет как таковой. «Шехеразаде» так не повезло — надолго исчезнувший с мировых сцен балет на музыку Римского-Корсакова, изначально поставленный Михаилом Фокиным, стал объектом прежде всего реконструкторско-восстановительного интереса. Наследница хореографа Изабель Фокина и Андрис Лиепа тридцать лет назад впервые выпустили на сцену Мариинского театра изменяющих своему повелителю одалисок и жадных до ласки рабов — то есть воспроизвели ту самую «оргию и резню в гареме», о которой можно прочесть в исторических книжках, посвященных Дягилеву и его людям. Спектакль получился буйный, балерины с удовольствием играли жаркую истому, и танцовщики, взлетая над сценой в партии Золотого раба, негласно соревновались с легендой Нижинского. Насколько точно был воспроизведен давний спектакль — сказать не сможет никто, но балет пользуется успехом и то и дело появляется в новых городах. Из «немузейных» постановок можно вспомнить лишь относительно недавнюю (2019) премьеру «Шахерезады» в Перми, где Алексей Мирошниченко выкинул все гаремные страсти и сделал спектакль о судьбе последней императрицы Ирана (потому и написание названия не совпадает с традицией, идущей от Дягилевских сезонов). Теперь в российском пространстве появился еще один балет с «традиционным» именем, но не имеющий ничего общего с текстом Фокина—Лиепы. В Ростове-на-Дону свою версию «Шехеразады» поставил Иван Кузнецов.

Молодой (36 лет) хореограф, рано закончивший карьеру танцовщика из-за серьезной травмы, занимает пост главного балетмейстера Ростовского музыкального театра шестой год и медленно, но верно ведет труппу к российской известности. Понятно, что времена ему достались нелегкие — одно закрытие южных аэропортов чего стоит, теперь на любую гастроль труппа едет не меньше суток, а чаще всего — больше. И понятно, что средства на развитие труппы с неба не падают, — но тут надо сказать, что старинный «железный» директор театра Вячеслав Кущев не дает своим подчиненным помереть с голоду и на премьеры деньги находит. Важно, что Кузнецов внятно просчитывает возможный репертуар труппы и ее прогресс виден с первого взгляда.

Итак, «Шехеразада». Собствен-но говоря, по подходу постановку можно назвать революционной. Кузнецов отказался «ставить про гарем», хотя у него дело происходит в том самом гареме. Но он отказался (кажется, чуть поморщившись) что-то изображать про зов плоти — то есть от пути, которому рвались следовать (тайно и не очень) балетные люди в XIX веке, а в начале ХХ века — таки дорвались. Его история — про отношения одной женщины с двумя мужчинами, но это все не про секс. Чистая графика, никаких призывных изгибов. Это все про любовь. Танцы души, а не тела.

Сюжет, разумеется, поменялся (Кузнецов либретто написал сам). У Фокина и его последователей султан Сулейман — простите, Шахрияр — уезжал на охоту, а его любимая жена Зобеида тайно впускала в гарем жаждущих женской ласки рабов, для себя забронировав красавчика Золотого раба. Властитель, которому что-то нашептал злобный братец Шахземан, возвращался невовремя и устраивал резню — а потом замирал в горестном отчаянии. (Шахземан часто в этот момент надевает на лицо торжествующую улыбку.) В Ростове теперь рассказывается иная история. Во-первых, героиню зовут иначе — теперь она и есть Шехеразада (видимо, слишком долго объяснять провинциальной публике, почему балет называется в честь женщины, которая вовсе не появляется на сцене; книжку со сказками 1001 ночи у нас все позабыли, да?). Во-вторых и в-главных, ее выдали замуж за Шахрияра (партия досталась Ивану Азанову и Кириллу Новицкому), а любила она, оказывается, Шахземана (Ильшат Умурзаков и Анатолий Устимов). То есть это повесть не про то, как гаремная жительница развлекается, а про то, как страдает и находит способ видеться с любимым искренне влюбленная женщина. Честная женщина. Ну, почти.

Танцы подружек главной героини в гареме лишены экзальтированной восточной плавности. Да, рука может мягко скользнуть вдоль тела, но главный рисунок — достаточно жесткий, с уверенным втыканием пуантов в пол, с простраиванием острых углов. Их можно было бы назвать почти урбанистическими, эти танцы, — если бы очертания ног артисток не скрывали шальвары. У самой же Шехеразады (роль в очередь исполняют Светлана Мартинкевич-Соловцова и Елена Чурсина) танец почти героический, полетный — такая не склонится перед мужской волей, она решает свою судьбу сама.

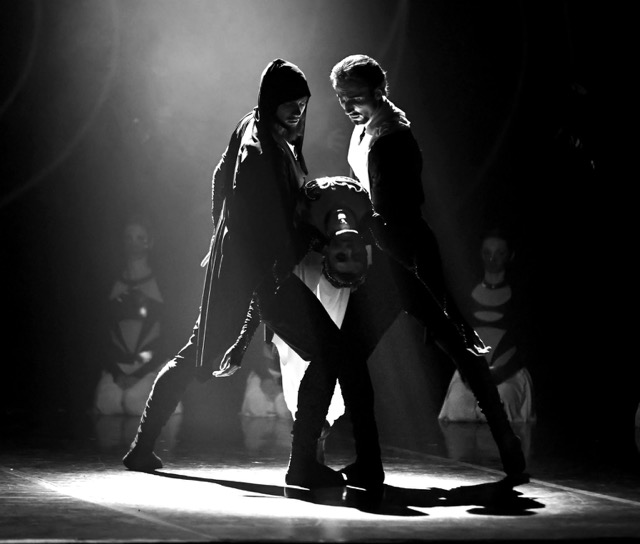

Но как решает? Из чего ей выбирать? Кузнецов в построении композиции сотворяет достаточно ехидную ремарку — любимый Шахземан и нелюбимый Шахрияр в своих высказываниях, вобравших в себя арсенал советского героического танца, похожи друг на друга не просто как братья, но как братья-близнецы. Ближе к финалу они вообще танцуют синхронно — оба мужественные, с широкими жестами, с гордо вскинутыми головами. Почему тот, а не этот — так и останется для зрителей загадкой, когда тело зарезанной героини повиснет на сцепленных руках двух героев. Кажется, они готовы помириться.

В целом, при полностью выстроенной истории, этот спектакль можно было бы показывать и как бессюжетный — ну, убрав там пару клинков. Потому что именно тонко выкованные ансамбли особенно интересны, их любопытно разглядывать, занятно думать об уже «правнучатах» Баланчина. Выходящие из левых кулис невысокие помосты, похожие на элегантные волноломы, затейливо меняют пространство сцены и работают на образ женщин, свободных как вода, несмотря на их формальный статус. Взаимоотношения же троицы главных героев любопытны, однако с точки зрения танца менее интересны (пусть монологи и полны виртуозностей). Но, разумеется, балет «Шехеразада» в Ростове (да и в любом российском городе) будет пользоваться бóльшим спросом, чем сюита танцев с абстрактным названием, — таков закон природы. А Кузнецову в этом сезоне предстоит грандиозное испытание — грядет юбилей Шолохова, и в Ростове его нельзя не отметить. Балет «Тихий Дон» будет весной. Что ж, вспоминая уже другого советского классика — так закаляется сталь.

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)