БЕСЕДУ ВЕДЕТ МАКСИМ КАМЕНСКИХ

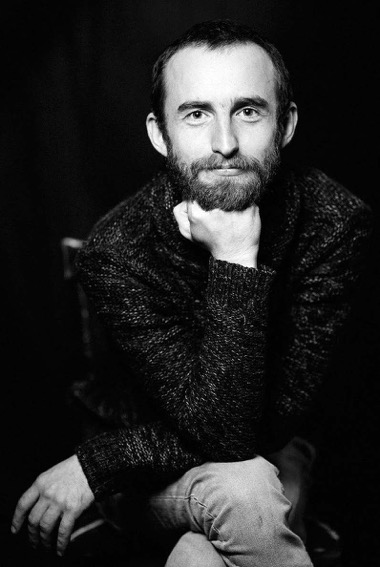

Виктор Бугаков, как бы это громко ни звучало, — человек театра: он и актер, и режиссер (поставил «Игроки», «Нос» и совместно с Александрой Мамкаевой «Так возможно, так близко…» в ЦЕХЪ театре, в создании которого в 2013 году он принимал участие). Он и драматург (написал три пьесы для спектаклей «Балтийского дома»: «Палата № 6» (текст пьесы организован во время репетиций), «Попрыгунья» и «Душечка»), и педагог сразу трех курсов: А. Праудина, А. Могучего в РГИСИ и С. Фридлянда в СПбГУ. Являясь выпускником мастерской Анатолия Праудина, сегодня он в этой же мастерской преподает. С мастером он занимается документальным театром: исследует человека в экспедициях и переносит этот опыт на сцену. О том, почему театр, даже будучи жестоким, может стать спасением, — в интервью.

Максим Каменских Долгое время вы занимаетесь документальным театром: сначала «Сектор Газа», для которого вы с Анатолием Аркадьевичем ездили в Израиль, на границу с Палестиной, потом для «Палаты № 6» вы работали санитаром в Кащенко. Что при подготовке к роли это дает в сравнении с ролями придуманными, не обеспеченными никакой документальностью?

Виктор Бугаков В разговорах со студентами Анатолий Аркадьевич любит цитировать Хемингуэя, который считал, что писать нужно о том, что хорошо знаешь, и говорит, что в театре мы должны руководствоваться тем же принципом. И если у тебя нет жизненного опыта, необходимого для создания спектакля, тебе нужно организовать себе этот опыт. Поэтому у Анатолия Аркадьевича в основе каждого документального спектакля лежит серьезная, продолжительная экспедиция. В одном случае — два месяца жизни в израильском кибуце на границе с Газой, в зоне вооруженного конфликта, два месяца физического труда под палящим солнцем, под звуки взрывающихся снарядов, два месяца общения с людьми, которые живут в этой среде. В другом случае — три месяца работы на отделении первого психотического эпизода психиатрической больницы, три месяца тесного общения с врачами и пациентами. Важно, что это продолжительно, что это не просто поездка за поверхностными впечатлениями, не беглая экскурсия. Тебе нужно пожить другой жизнью, исследовать характеры людей, среду, быт, физические ощущения, развить профнавык. И здесь экспедиция — не дополнение к репетиционному процессу, не просто вклад в копилку ассоциаций, а действительно основа всего, это материал для создания спектакля. Они стали для меня не только важным профессиональным, но и человеческим опытом.

А если говорить о профессии актера, то экспедиция — это замечательный способ столкнуть себя с накатанных рельсов, бросить в новую воду, спровоцировать себя на изобретательность, на неожиданное. И сейчас мне кажется, что подчас такие экстремальные методы необходимы, иначе ты рискуешь попасть в ловушку своих же собственных приемчиков — бесконечно использовать отработанные инструменты, или, иными словами, множить свои же собственные штампы. Наша профессия такова, что нужно не переставая крутить педали. Если ты хочешь быть живым, не хочешь закостенеть и превратиться в ремесленника, то ты должен все время учиться, ставить себя в «ноль позицию» по отношению к своему делу. Только тогда есть возможность сделать что-то незаурядное. Экспедиция — это серьезная исследовательская работа, где ты вынужден сказать вначале, что ты ничего не знаешь. Ты здесь ничего не придумываешь заранее и целиком полагаешься на те наблюдения, впечатления, ощущения, мысли, которые появились во время исследования.

Каменских А актерские штампы не являются результатом проживания личного опыта, накопленного до входа в профессию и конвертированного в процессе обучения в актерский инструментарий?

Бугаков Даже если так, этого опыта не всегда бывает достаточно для полноценного художественного высказывания, не всегда он соединяется с темой, которая задается материалом. Анатолий Аркадьевич говорит, объясняя необходимость экспедиций, что мы жизни не знаем, мы не вылезаем из наших репетиционных, из черных кабинетов, бесконечно варясь в своем собственном соку, мы ограничены. И если ты будешь делать спектакль про психиатрическую больницу, никогда там не бывав, то тебе придется что-то выдумывать, опираясь на то, что видел в фильмах или других спектаклях, тем самым просто множа стереотипы. Кстати, после экспедиции для нас стало очевидным, насколько кино- и театральные штампы о психушке далеки от реальности.

Каменских Если смотреть «Палату № 6», то создается ощущение вневременного спектакля, не привязанного к конкретному периоду. Текст Чехова написан в России XIX века, сидя в зале, понимаешь, что изменилось немного. Иногда говорят, что спектакль, основанный на «документе» (в данном случае — вербатимы), — про переживания конкретного времени. Это всегда так? Может ли театр быть отражением какой-либо травмы времени?

Бугаков Конечно, это все про сегодня. Театр вообще про больные точки нынешнего дня. Если выбранная тема нас сегодня не тревожит, то зачем это делать? Если говорить про травму, то, наверное, театр в каком-то смысле обязан быть травмирующим. Зачем нам обкладывать зрителя грелками и давать ему снотворное? Наверное, в каких-то случаях, в тягостные времена, театр должен выполнять и утешительную функцию. Но вот вопрос — нужно ли это сегодня?

Каменских Мне кажется, сейчас театр не утешает… Самые яркие и жесткие высказывания сегодня дают нам понимание той ситуации, в которой мы живем.

Бугаков Я почему-то сразу вспомнил про Театр Музкомедии, который работал в блокаду, где люди, покрываясь инеем, сидели и смотрели всякие сказки из других эпох, и, вероятно, эти сказки им помогали не обезуметь, себя сохранить. В минуты отчаяния, наверное, театр должен выполнять и такую функцию. Но вообще, мне кажется, наш долг быть там, где больно. Другой вопрос, что, какой бы травмирующей ни была взятая тема, диалог со зрителем должен быть деликатным, зрителей нужно уважать, они не должны ощущать насилия над собой. И еще мне кажется важным, что нельзя оставлять зрителя без надежды.

Каменских Что такое травма, нанесенная зрителю?

Бугаков Наверное, когда ты выносишь на сцену то, что больно видеть, о чем больно думать… Когда ты ставишь перед зрителем вопрос, который не можешь не поставить, который тебе кажется очень важным, и как бы нам ни было тяжело сегодня об этом говорить, говорить надо.

Каменских Получается, что условно «травматичный» спектакль должен стать рефлексией и для зрителя, и для актера, и для режиссера?

Бугаков Да, это рефлексия. Спектакль ставит перед зрителем вопросы, которые должны его потом хоть немного помучить. Нас учили так: зритель может выйти из театра в неописуемом восторге, может выйти раздраженным, плеваться, но он не должен уйти спокойным, как будто в его жизни ничего не произошло. Это означало бы, что мы плохо поработали. Задача театра — вывести человека из зоны спокойствия, что-то должно произойти на спектакле с его душой.

И все-таки неправильно отменять моцартианство, театр-праздник тоже должен быть. Я когда-то смотрел спектакль Даниэля Финци Паски «La Verità». И там не было ничего травмирующего. Люди на протяжении двух часов делали невероятно красивые трюки, и это было просто завораживающее зрелище. Ты смотришь и ощущаешь себя ребенком, которому показали волшебство, и здесь с тобой что-то произошло от этой красоты: захотелось сделать что-то хорошее и доброе. Такое тоже может быть, но прежде всего нас должны заботить раны. Сегодня мы живем в среде, где много человеческой боли, и ее нельзя игнорировать, мы не можем в театре закрывать на нее глаза. Мы обязаны говорить о ней! Гоголь очень хорошо сказал: «Зачем же изображать бедность да несовершенство нашей жизни?.. Зачем ты говоришь, что дела в хозяйстве идут плохо? — говорит помещик приказчику. — Ты мне лучше расскажи что-нибудь хорошее, я и так знаю, что все плохо». Странно, когда мы не замечаем, что в нашем хозяйстве все плохо, и пытаемся забыться. Если что-то в хозяйстве плохо, то надо разбираться в этом нам всем! И театр не может оказаться в стороне. А когда все будет хорошо, тогда можно будет делать невероятно красивые сказки.

Каменских Бывает ли такое, что соприкосновение с ролью приводит к какой-то травме?

Бугаков А вот нет! Тут есть, мне кажется, интересный эффект, похожий на то, что случается в психодраме, когда пациент с проблемой во время групповой терапии становится протагонистом, а все остальные — хором, который помогает ему в игровой форме вновь пережить ситуацию из жизни, инсценировать ее, переосмыслить травматичный опыт прошлого. Предполагается, что человек при этом может по-другому отнестись к этому опыту и освободиться от травмы. Думаю, когда ты на сцене играешь человеческую боль, с тобой происходит что-то похожее, при этом тебе не больно так, как в реальности, ведь ты же отдаешь себе отчет в том, что это вымысел, и делаешь это играючи. И, наверное, в этом эффекте и заключено терапевтическое свойство искусства: когда мы осмысляем тяжелую, страшную реальность, нам становится легче.

Каменских При подготовке к роли есть ли то, что вы категорически блокируете? Есть ли что-то в личном опыте, про что говорить со сцены уже нельзя?

Бугаков Есть, конечно, какие-то темы, которые трогать не стоит. Вообще мы имеем в театре дело с очень тонкой чувственной фактурой. Разумеется, много есть этических моментов — о чем-то надо говорить не впрямую, что-то надо и вовсе утаить. Но каждый сам для себя определяет границы допустимого, только собственная интуиция может быть здесь мерилом. Если в конкретику переводить, то вот пример: в «Палате № 6» я играю семь персонажей (пациентов), за каждым из них — реальный прототип, из тех людей, с которыми мы повстречались в больнице. Это все живые люди с их бедой, с их болью. И вот возникает вопрос: как же так, ведь я в прототип беру настоящего человека — получается, я его тайну вывожу на сцену, корректно ли это? Как быть? И тут нам на помощь приходит сам театр, вернее, вымысел. Мы всем им дали вымышленные (чеховские) имена. Мы все проблемы реальных людей связали ассоциативно с теми проблемами, которые были у разных чеховских героев, из разных его произведений. Мы искали связи: на кого этот человек, который стал объектом моего наблюдения, похож из героев Чехова? Вот этот, например, мог бы быть Соленым, который вполне мог бы оказаться в психиатрической лечебнице… Мы пытаемся, отталкиваясь от того, что видели в реальности, идти в сочинительство, соединяем ее с миром чеховских персонажей. Документальный театр — это не документальное кино: тут нельзя просто показать отснятую на ленту независимую правду, ты все равно придаешь увиденному театральную форму, переводишь документальность на художественный язык. И когда этот процесс происходит, ты не можешь сохранить объективность документальности. Получается, что мы эту реальность не взяли и выкинули на зрителя, как кусок мяса, а все-таки художественно переосмыслили. Есть и этические причины, когда мы не можем нарушить тайну, не можем рассказать буквально про этих людей. Вы не видите людей, которых я видел в психиатрической больнице, вы видите их отражения в чеховском мире, которые рождались из лабораторного метода репетиций Анатолия Аркадьевича.

Каменских Тогда и перейдем к Праудину. Вторая тема — это опыт обучения и преподавания в одной и той же мастерской. Некоторые считают, что студентам в театральном не избежать жесткого разбора педагогов, граничащего с унижением. Возможна ли модель обучения в театральном, когда студент абсолютно никогда не будет чувствовать себя униженным?

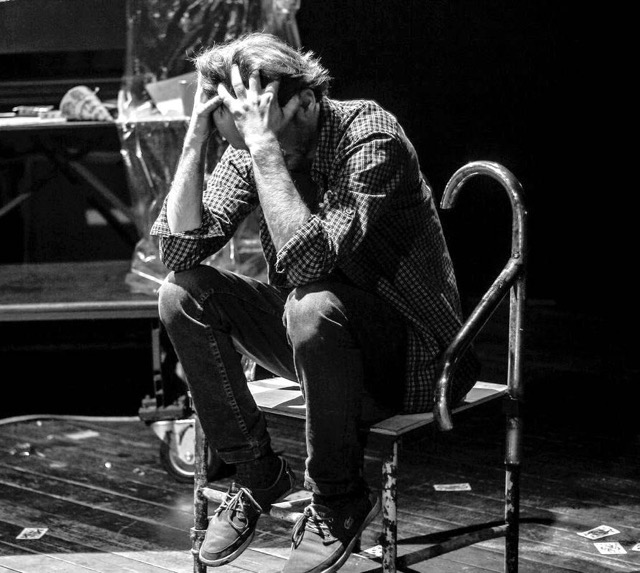

Бугаков Унижения, конечно, быть не должно. Всегда нужно видеть и уважать в студенте человека. Вообще, мне кажется, без любви никогда ничего не получится в театре, самое ценное и настоящее рождается только в доброжелательной атмосфере и доверительной обстановке. Вот Корогодский говорил, что главные принципы педагогики — это насилие и методичность, у Товстоногова — добровольная диктатура… Я, если честно, таких терминов побаиваюсь, хотя и понимаю, что они имели в виду. Боюсь угнетения. Боюсь давления и криков на репетициях. Мне совсем не помогает, если меня размазывают по тарелке, пытаясь спровоцировать ответный порыв реабилитироваться в пробе. Если мне говорили, что я кусок дерьма, — мне всегда хотелось расплакаться и убежать, а не доказывать обратное. Думаю, нам не следует забывать, что мы работаем с неокрепшей психикой, что человек может легко закрыться, зажаться, получить массу комплексов. Но не должно быть любвеобильного сюсюканья и перебора с толерантностью. Без жесткости все равно невозможно. Нельзя не замечать и не пресекать хамства, лени, рестрикции. Любое снисхождение в плане требовательности оборачивается расслабленностью, необязательностью. Деликатность не должна мешать честно говорить о проблемах и называть их своими именами. Доля здоровой конфликтности в работе, наверное, всегда должна быть. В принципе это ситуация конфликтная — «педагог и студент», точно так же, как и конфликтная ситуация «режиссер и актер». Один от другого чего-то добивается, другой хочет в пику первому что-то свое доказать. Это конфликтный диалог, и от этого никуда не деться. Да, наверное, такой диалог в какой-то степени будет травмирующим опытом. Смотря что понимать под словом «травма». Если любое касание воспринимать как травму, тогда вообще все что угодно — травмирующий опыт. У меня есть ощущение, что сегодня про травмы говорить модно. Модно использовать словечки «абьюз», «газлайтинг», рассказывать истории про родителей, которые никогда не понимали тебя и виноваты во всех твоих комплексах… Очень много стало вокруг юных нежных существ, которые боятся прикосновений, боятся, что в их тонкий внутренний мир кто-то войдет и нарушит его гармонию. И если мы говорим про такую травматичность, модную, то с ее боязнью лучше не идти в театральный институт. Потому что это вообще не про нашу профессию. Театр — это чрезвычайно травматичная штука. А уж как сам себя должен травмировать актер! Он должен выйти на сцену и дать себе по щекам, чтобы что-то сделать! Он должен из себя достать живое чувство! Играешь сцену, и нужно заплакать: это ли не травмирующая процедура? Это ли не насилие над собой? Вот у тебя было хорошее настроение, ты хорошо позавтракал, пришел на репетицию, и тебе нужно играть, как ты сейчас Ларису застрелишь. Как тут себя не травмировать? Нужно спровоцировать себя на переживания, которые будут болезненными, сложными. Не говоря уже о том, что учимся мы на ошибках, на том, что мы замечаем свои проблемы и пытаемся с ними работать, и это тоже довольно мучительно, и требует жесткости и от педагога, и от студента. А иначе что такое процесс обучения?

Каменских То есть эта жесткая театральная модель обучения формирует дисциплину и возможность подготовиться к будущему?

Бугаков Эта жесткость — честность! Потому что если мы будем играть в приторную этику, толерантность, то мы не пробьемся к настоящему. Все-таки театр — это искусство, которое обязано быть очень настоящим. Наша задача — добиться предельной честности в высказывании, предельно подлинного существования. Надо жестко надавать по щам всему тому, что мешает. И речь не о человеке. Ты по щам даешь не человеку, а неправде, компромиссу, рестрикции, для того чтобы быть честным и правдивым до конца на площадке. Этого требует от нас сцена!

Профессия педагога вынуждает тебя подчас быть строгим, суровым. Есть необходимость держать ситуацию в ежовых рукавицах… Но у меня по жизни это не очень-то выходит: когда я становлюсь грозным педагогом, они, кажется, чувствуют, что я лукавлю. Думаю, моя фишка — внушение, а не грозный прессинг. Как говорил профессор Преображенский, на человека и на животных можно действовать только внушением.

Каменских ЦЕХЪ театр появился после выпуска вашего курса (в 2013 году). Почему снова заметна тенденция возникновения театра одного курса? Это связано с важностью партнерства?

Бугаков Если говорить про Петербург, то важно сказать, что у нас все-таки очень хороший институт, где неплохо учат. Когда ты выпускаешься и оглядываешься по сторонам, ты не всегда можешь найти театр, адекватный тому, чему тебя учили. Иногда больше хочется продолжать делать то, что было в мастерской, чем идти куда-то и обслуживать производство. Движение студийных театров связано и с тем, что сейчас в больших государственных театрах упрочивается политика производства, с которой творческому человеку не очень хочется мириться: здесь модель такая, что зачастую за два месяца, а то и за сорок дней нужно сделать спектакль, репетиционный процесс при этом превращается в гонку, поэтому артисту приходится снова обращаться к отработанным инструментам. От этого ты не можешь двигаться и расти в профессии, творчестве.

Стоит только посмотреть вокруг: все больше и больше директорских театров. Думаю, это дурная тенденция — без художественного лидера театр перестает быть яркой художественной единицей, предлагать интересную эстетическую программу. Не спорю, бывает, что директором становится человек, разбирающийся в художественных вопросах и способный сделать театр художественным явлением. Но это исключение, и в большинстве случаев директорский театр — это театр-раб меркантильных интересов. Я понимаю прекрасно тех молодых людей, которые хотят реализоваться как художники, а не как покорные исполнители «чего изволите».

Каменских То есть различие студийного театра и большого государственного в объемах свободы?

Бугаков Сегодня студийный театр — это одна из немногочисленных возможностей среди безумия уцелеть, сохраниться. Мы создаем некий свой мир не с ремесленными, а живыми творческими взаимоотношениями. Мы пытаемся, вопреки тому, что диктует нам действительность, жить творческой семьей. В производственном театре свободы мало. Там мало шансов режиссеру поставить то, что он хочет, актеру — сыграть. В студийном театре всегда масса возможностей, артист может предложить какой-то материал, режиссер возьмется за то, что ему нравится. И ему не скажут: «Нет, извините, пожалуйста, мы это ставить не будем, потому что на это никто не пойдет, кому это надо?» В студийном театре все заинтересованы в том, чтобы сделать какую-то художественную историю, впереди всего идет идея. Если для этого понадобится вот такое оформление, то давайте придумаем, как мы можем это сделать с нашими средствами. А зачастую в производстве по-другому ставится вопрос: извините, надо что-то такое, чтобы это складывалось в чемодан, чтобы был у нас выездной спектакль. И не интересует нас, что вы там придумали, товарищ режиссер с товарищем художником.

Каменских Один из тех, с кем вы создавали ЦЕХЪ, — актер и ваш одногруппник Геннадий Блинов. В «ПТЖ» есть ваш текст о нем. Когда я его читал, мне казалось, что многое сказанное о Геннадии относится и к вам: усердность, придумывание ролей в массовых сценах и так далее. Это из-за общей школы или просто случайное совпадение?

Бугаков Ну нет, не все, что я пишу про Гену, можно применить ко мне. Гена, конечно, круче и в миллион раз талантливей меня — и в плане усердия, и в плане придумывания, и во всех планах. Это мой большой друг, которым я не перестаю восхищаться и на которого всегда равняюсь.

А общая школа у нас действительно неплохая. И да, нас учили все той же честности в профессии, даже в массовых сценах…

Каменских Однажды на театроведческом факультете со студентами встречался Борис Павлович (этот разговор частично опубликован в № 109 «ПТЖ»). И он сказал, что для него как для художника языки театральных профессий разные, то есть «режиссура — это английский, актерство — немецкий, театроведение — французский». Виктор Бугаков — и драматург, и актер, и режиссер, и педагог. На каком «языке» вам легче говорить о театре?

Бугаков Если к этому относиться как к языкам, то мне нравится быть полиглотом и не выбирать для себя язык основной. Еще недавно я думал, что я прежде всего актер. Сегодня мне так не кажется. Я вообще понял, что во мне нет той жадности до пребывания на сцене, какая бывает у хороших, истинно одаренных актеров. Я знаю таких. Для них сцена — как воздух, им хочется быть на ней как можно больше, хочется чаще чувствовать на себе взгляды зрителей, они ненасытны и одержимы. И мне кажется — таким и должен быть истинный актер. У меня же, наоборот, есть ощущение, что я бы хотел выходить реже, но всегда ощущать пространство для высказывания. Я понял, что у меня нет той самой хорошей ненасытности.

Это действительно разные профессии: и режиссура, и актерство, и педагогика, и тем более профессия драматурга, хотя они все и связаны неразрывной цепью. Мне как раз нравится быть ни тем, ни другим, ни третьим, быть посередине, быть человеком театра. Я понял, что многостаночник — очень интересная, обогащающая тебя практика. То, что ты театр можешь делать с разных сторон, тебя укрепляет внутри каждой из этих профессий. Когда ты режиссер, тебе многое помогает из того, что ты знаешь о театре с позиции актера. И наоборот. Когда ты актер, практикующий режиссуру, ты становишься режиссером своей роли, ты более осмысленно ощущаешь себя внутри режиссерского замысла, ты по-другому слышишь и воспринимаешь режиссера в процессе репетиций, потому что ты понимаешь, чем он внутренне озадачен на каждом этапе создания спектакля. То же самое — когда ты драматург: ты понимаешь, как с пьесой будет работать режиссер, понимаешь, что артист озадачится вопросом, как у него выстраивается арка роли, даже если это какая-то маленькая фигура в пьесе, но артист должен это ощущать. И эти вопросы актера, режиссера к пьесе в сознании крутишь, когда пишешь. Педагогический опыт тоже сильно помогает и в актерстве, и в режиссуре. Хотя бы тем, что в процессе преподавания ты вынужден возвращаться в начало, вынужден вместе со студентами оказаться в позиции незнания, должен быть рядом с ними на одном уровне и из этого положения начать выкручиваться вместе. И возвращаясь к азам профессии, ты пребываешь в систематическом тренинге, не позволяешь себе черстветь, тебе легко после занятий явиться на репетицию. Все эти языки для меня сегодня важны.

Если жестко ставить вопрос выбора, если бы мне сегодня сказали: «Вот реши завтра, определись, кто ты, можно только чем-то одним заниматься!», — то у меня есть ощущение, что я выбрал бы педагогику.

Каменских Неожиданно…

Бугаков Это неожиданно, но из всего того, что я сегодня делаю, мне хочется больше времени и душевных сил уделять именно этому. И дает мне больше всего именно педагогика, контакт с молодыми людьми, которые еще не обросли ракушками, как застоявшиеся корабли в гавани, но которые уже очень остро ощущают действительность, себя в мире, в профессии и у которых есть сверхъестественная потребность в честном диалоге. В них какая-то жажда жизни и вера в хорошее. В них много надежды, несмотря на весь ужас. И понятно почему: они в начале пути, и там, дальше, им хочется видеть красивую дорогу. Эта вера, энергия и желание сдвинуть мир в лучшую сторону и тебя обнадеживают. Действительно есть ощущение, что у этих людей больше шансов что-то изменить, чем даже у моего поколения. У меня предчувствие, что нам очень долго предстоит разгребать авгиевы конюшни. А вот уже когда разберем, делать что-то придется другим людям. Да и вообще они какиейто хорошие…

Май 2024 г.

Комментарии (0)