МОСКОВСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР «ШАЛОМ»

Человек вглядывается в мир

в страстном стремлении познать

и объяснить его. Страсть

познания самая сильная; ибо

даже любовь есть, собственно

говоря, разновидность этой

страсти познания. И когда ты

видишь вопиющее нарушение

элементарной справедливости,

видишь страшные преступления,

совершающиеся в мире, ты

должен объяснить, познать,

занять позицию в отношении всего этого.

У входа в камерный зрительный зал на Варшавке скромно расположился уголок Соломона Михоэлса — его рабочий стол, кресло и несколько афиш разных лет. Московский еврейский театр «Шалом» — потомок ГОСЕТа Соломона Михоэлса и ведет отсчет своей истории от 1921 года. За сто лет на долю Московского еврейского театра выпало многое: в 1948 году после убийства Михоэлса в рамках «борьбы с космополитизмом» был расстрелян следующий руководитель ГОСЕТа Вениамин Зускин, а в 1949 году Московский еврейский театр (как и все другие еврейские театры того времени) был ликвидирован. Только в 1962 году Беньямином Шварцером был организован Московский еврейский драматический ансамбль (МЕДА), куда в том числе вошли артисты ГОСЕТа. С 1980 года театр стал двуязычным и постепенно перешел с идиша на русский. Через шесть лет МЕДА превратился в Московский еврейский драматический театр-студию и обрел помещение бывшего кинотеатра на Варшавском шоссе, где и находится по сей день. Свое название «Шалом» получил уже в 1988 году, а в 2014-м оказался в кризисе и закрылся на многолетний ремонт. После восьми лет фактического анабиоза в 2021 году вместе с назначением Олега Липовецкого на должность художественного руководителя театр обрел вторую жизнь. Всего за пару лет новый «Шалом» выстроил четкую художественную политику, сформировал репертуар, собрал молодую труппу. Следующим этапом развития театра станет возвращение из «варшавского гетто» (как в шутку называют сотрудники свой привычный, но удаленный уголок) в центр города, в здание бывшего ЦИМа. Но главное достижение нового «Шалома» в том, как и о чем он разговаривает со своим зрителем.

Московский еврейский театр «Шалом» позиционирует себя как театр для всех национальностей. В этом — открытость еврейской культуры, сохранение не формальной принадлежности к ней, а ее мировоззрения и духа. «Шалом» исследует сложные темы человеческой памяти, обращается к традициям и фактам иудейской истории и при этом остается близким и понятным каждому, вне зависимости от степени погруженности в еврейский контекст. «Шалом» перестал играть спектакли на идише, однако выучил язык гуманизма. Значимость каждой человеческой жизни, стремление к гармонии и миру, отстаивание справедливости и забота о слабых — театр требует от зрителя работы ума и сердца, чтобы вернуть эти идеи в повседневность. В этом смысле «Шалом» — театр новой искренности, отказывающийся от постмодернистского сарказма над простым и вечным.

Для театра «Шалом» эстетическое неразрывно связано с этическим. Его деятельность — то, что на иврите называют «тиккун олам», «исправление мира», преображение к лучшему. Но чтобы исправить мир, нужно начать с себя и исправить сердце. И театр становится местом для такого внутреннего восстановления. Он превращается в территорию для откровенного диалога о любви к ближнему, ненасилии и терпимости. «Шалом» говорит со своим зрителем честно, без заигрывания и пафоса.

В той или иной степени все спектакли «Шалома» о том, как остаться человеком. Как сохранить человеческое достоинство в нечеловеческих обстоятельствах. Масштаб таких обстоятельств может варьироваться: Холокост, репрессии, экзистенциальный кризис и потеря собственного «я», школьный буллинг или же изгнание из Рая. Герои по-разному преодолевают катастрофу, но всегда с еврейским смирением принимают ее и учатся с ней жить. Что поделаешь, разводит руками еврейский театр, мы не можем предотвратить катастрофу, но никто не мешает нам оставаться честными людьми. «Шалом» — театр с активной гражданской позицией, который смело задает вопросы и не боится вступить в диалог с обществом, историей, богом. Герой в спектаклях «Шалома» — ошибающийся и спорящий со своим Создателем («Люблинский штукарь»), полный жизни и радостно эту жизнь пьющий («Жирная Люба»), пытающийся обвести жизнь вокруг пальца («Исход») и переиграть смерть («Поезд жизни»), несущий в себе всю боль мира, но принимающий свою ношу как данность («Красная книга»).

Спектакли «Шалома» никогда не окрашены одной краской, герои в них с улыбкой говорят о бедах, потому как знают: все самое плохое всегда соседствует с самым хорошим — уж таково еврейское счастье. У всего есть два лица, и «Шалом» принимает парадоксальную антиномию мира во всей совокупности противоречий. Эта открытая диалектичность театра исключает однозначность понимания, а еще — освобождает от равнодушия и снимает автоматизм восприятия, заставляя заново открывать для себя то, что успело стать стереотипом. «Шалом» словно наследует талмудической культуре толкования и предлагает на все посмотреть под иным углом — взглянуть на изнанку слов и явлений, чтобы обнаружить, из чего сшиты их смыслы.

Избегание крайностей и всесочетание: в репертуаре «Шалома» нет «чистых жанров», многие спектакли в разной степени трагикомичны. Жанр «Поезда жизни», к примеру, определяется как трагикомедия абсурда, а «Полная иллюминация» строится на сочетании «низкого» юмора в духе второсортных американских комедий и притчи об истории целого еврейского рода.

Режиссер двух этих спектаклей Галина Зальцман выбирает материалы с рваной сюжетной структурой: «Полная иллюминация» — спектакль по роману Джонатана Сафрана Фоера, экранизированного в 2005 году, а «Поезд жизни», последняя премьера театра, — переложение фильма румынского режиссера Раду Михайляну. Кинематографичность первоисточников позволяет режиссеру произвольно монтировать как отдельные сцены, так и настроения внутри этих сцен. В «Поезде жизни» суетливо-шумные зарисовки маленькой общины прерываются оркестром"Гитлер" — трое в нацистской форме с набеленными лицами и небытовой пластикой вшагивают в пространство сцены и заставляют героев замирать от ужаса при каждом своем появлении. История о грандиозном спасении еврейского поселения, которое, узнав о приближении фашистов, решило само себя депортировать в Палестину с помощью подставного поезда и переодевания в пленных и нацистов, не скрывает своей невероятности с самого начала. В фильме Михайляну мы узнаем о том, что поезд-призрак — это сказка юродивого Шломо, лишь на финальных кадрах из концлагеря. Создатели спектакля обозначают сразу: чудо развернется в заключении, среди грязных серых стен.

Создатели спектакля будто сомневаются, что наиболее невероятно в этой истории — жизнь или смерть. Нежно-едкий суетливый Янкель (Дмитрий Уросов) с обостряющейся при каждом упоминании растраченных денег язвенной болью, озаряющая все вокруг своим бюстом любвеобильная Эстер (Карина Пестова), суматошная и вечно уставшая Сура (Вероника Патмалкинс), подол которой переполнен обувью многочисленных деток, и прочие жители хоть и похожи на яркие цветные картинки, однако в своей живой нелепости полнокровны и реальны. Провидение так много раз спасало еврейский народ от выпавшего ему жребия, что, кажется, этот милый балаган обязательно должен спастись. По-настоящему же не поддаются постижению и кажутся невозможными убийство и смерть: невероятно и нереально выглядит то, как марширует и вытанцовывает нацистское трио, поигрывая кожаными плетками, или то, с каким упоением один из участников оркестра выворачивает ручки и ножки кукле Девочки с косами (Алина Исхакова) — копии своей еще не убитой владелицы. Такая жестокость кажется алогичной, невозможной в реальности, а потому предстает на сцене кошмаром, не имеющим ничего общего с той прекрасной настоящей жизнью, которую себе выдумал Шломо (Антон Ксенев), нацарапав поезд спасения на стенах газовой камеры.

Ближе всего к реальности зла подошел Мордехай в исполнении Дмитрия Цурского.

Переодевшись в начальника подставного поезда, он на секунду становится схож с пугающими черными фигурами оркестра. Цурский наделяет своего героя резкими скупыми движениями рук и жестким приказным тоном. Тем не менее его герой не превращается по своим убеждениям в нациста — приняв на себя ответственность за всех жителей, он пытается спасти пассажиров поезда-фантома от встречи с теми, кого видел своими глазами. Когда Девочка с косами будет слышать грохот приближающейся войны, Шломо зажмет ей уши и сконструирует свою реальность, где запоют птицы, нацисты окажутся лишь переодетыми цыганами и все обязательно будут живы. Эта неистовая, почти иррациональная вера в то, что зло и страдание когда-нибудь закончатся и мир станет райским садом, — неугасимый огонь, приводящий в движение не только «Поезд жизни», но и сам «Шалом».

В «Полной иллюминации», построенной как роуд-муви-комедия, просвечивает древний эпический размах. Мир забытого прошлого проступает на сцене как ожившая книга повторяющихся сновидений и ведет свое начало от 1791 года к послевоенному XX веку. Сцены этого спектакля будто распадаются на цветные и черно-белые: аляповатый эпатажный мир Алекса (Антон Шварц) и Джонатана (Данила Теплов) из девяностых и приглушенная по цветам, но наполненная музыкой история рода Джонатана, который приехал из Америки на свою историческую родину в попытках найти город Трахимброд. Память рода, канувшая после Второй мировой войны в неспокойные воды Брода, постепенно вступает в свои права — декорации исторической части сюжета с каждым новым витком повествования перемещаются все ближе к центру, пока не заполнят всю сцену, спрятав в сотне ослепительно-ярких подсолнухов героев прошлого и настоящего.

На удивление, трагическая история истребленного города — сюжет, в котором очень много любви. Любви, взрастившей свои зерна на соленой от слез почве. Бесконечные пра-пра-пра-, сыгранные маленьким ансамблем артистов, перемешиваются в одно большое семейство, где у каждого поколения своя печальная любовь — и у хрупкой, словно сгибающейся пополам Брод (Елизавета Потапова), чей муж неизлечимо болен, и у кукольной Зоши (Карина Пестова), брачная ночь которой прошла под бомбежками. Фоер наделяет евреев шестым чувством — памятью. У Джонатана и Деда Алекса (Дмитрий Уросов) общее прошлое, но между ними непреодолимая пропасть — пропасть языка и пропасть памяти, которую один стремится обрести, а другой — потерять. Откровенный монолог дедушки о предательстве своего друга-еврея Дмитрий Уросов выпаливает на одном дыхании, набирая обороты с каждой новой фразой. Так он и написан в оригинале — без пауз, знаков препинания и пробелов между слов. Это мучительный процесс проживания, болезненное ослепление (к слову, все это время Дед притворялся слепым) прошлым, которое навалилось всей своей невыносимой тяжестью.

«Полная иллюминация» — одна из попыток «Шалома» нащупать выключатель и пролить на настоящее свет прошлого, который, незримый глазу, падает на все вокруг. Этот свет может стать испепеляющим, и кто-то, как Дед Алекса, не справится с ним и решит добровольно покинуть мир. Для самого же Алекса и Джонатана новоприобретенное прошлое станет толчком к жизни, в которой есть любовь. «Как резцом, мы все высекаем свою любовь из утраты» — это и есть процесс иллюминации.

Любовь становится причиной жить дальше и для героев спектакля «Тахир и Зухра». Пьеса Зухры Яниковой сохраняет поэтичность древнего тюркского эпоса в реальности московских трудовых мигрантов, а Мурат Абулкатинов помещает ее героев в замкнутое черно-красное пространство строительных ограждений, сохраняя на горящем табло реальное время и погоду. Начинается спектакль со вступительного слова драматурга, его зачитывают еще пока не одетые в костюмы актеры, обозначающие свои имена и национальную принадлежность. В труппе еврейского театра смешались русские, татарские, украинские, узбекские, корейские (и далее по длинному списку) корни — и этот этнический микс важен создателям спектакля.

Чаще всего разговор о социально уязвимых группах — разговор сильных о слабых, то есть сверху вниз. Для Абулкатинова же эта история не столько о жертвах, сколько о внутренней силе кочевников, которые остались без домов и семей. Благодаря отсутствию открытой социальности и бытового нагромождения (подробности жизни на стройке, бесправность и кровавая стычка с начальством), героически-возвышенный слог спектакля передает дух преодоления и непоколебимость человеческого стремления к созиданию жизни независимо от условий вокруг.

Трудовые мигранты в этом спектакле не пассивные объекты, подвергаемые насилию со стороны владельцев стройки и страдающие от равнодушия москвичей, а активные субъекты. С сиротством и бесприютностью странничества помогает справиться единение: все вместе герои помогают Зухре (Елизавета Потапова) добраться до машины скорой помощи (идти, балансируя, прямо поверх дорожных заграждений), вместе же из рук в руки передают сверток с сиротой от названого отца Тахира (Никита Кругляк) к названой матери Гюзели. Чтобы достигнуть этого единения, Тахиру придется научиться любить и принимать другого. Принятие другого здесь и на уровне сюжета — Тахир и Гюзель принимают ребенка после смерти Зухры.

Еврейский театр выбирает в качестве материала мусульманскую легенду. Для Тахира милосердие — не слово, в котором он нуждается, а действие, требующее реализации, и в этом его сила: субтильный снаружи, он — полубог, сын матери и неба, стремительно взлетающий вверх по железной арматуре.

Значительную роль в постановке «Шалома» занимает образ матери Тахира (Вероника Патмалникс), она же — неравнодушная пенсионерка Антонина Ивановна, больше похожая на белоснежную богиню. Ритуальным птичьим танцем вокруг младенца Вероника Патмалникс начинает и завершает разыгрываемое действо. Еще один материнский танец исполнит Зухра—Потапова в сцене родов — уже не ритуально-размеренный, а болезненно-экстатичный. Всякая жизнь в этом спектакле зачинается «неблагополучно» — сам Тахир, который продолжил свой род чужим ребенком, родился без отца. Вместе с родительской темой театр нащупывает в пьесе Яниковой важную для себя линию — обретение собственной идентичности в момент кризиса, поиск «своего» в «чужом». И в пульсе этого младенца, оставленного посреди пустыря стройки, — эхо шагов атлантов, ступающих по чужой земле в поисках дома.

«Шалом» постоянно сверяется со своим камертоном — зазвучит ли глухой гул аффективной памяти в ответ на сегодняшний день. Их синхронизация и служит признаком чистого звука. Одна из иудейских «шэш зхирот», то есть шести вещей, о которых нужно помнить всегда, — память об Исходе: «Помни этот день, когда вышли Вы из Египта из дома рабства…» (Шмот 13:3). Подспудная память о выходе из рабства и толкает главного героя спектакля «Исход» к тому, чтобы изменить свою жизнь.

«Исход» написан драматургом Полиной Бородиной как апдейт библейского сюжета. Сорок лет Моисей водил еврейский народ по пустыне — Моисеем же себя называет среднестатистический мужчина XXI века и, лишившись памяти, обрекает себя на скитание в клинике для душевнобольных. Моисей в исполнении Дмитрия Уросова стремится сбросить с себя обреченную предопределенность. За 40 лет евреи должны были забыть о том, что такое рабство, и стать свободными, современный Моисей решает отказаться от памяти самостоятельно, чтобы сбежать из жизни, сплющенной рамкой пресно-серого быта с сериалами на НТВ и запахом жареной рыбы.

Историю внутреннего освобождения режиссер спектакля Петр Шерешевский представляет как побег из отторгающей реальности. Угрюмый и собранный, герой Дмитрия Уросова блуждает по миражам лиминальности, из облезло-унылого пространства ПНИ, пустышки-муляжа, расположившегося на столе, в пространство экзистенциальной пустыни — пляжа на сцене с хрустящим, как снег, песком.

Можно было бы сказать, что амнезия для главного героя — легкий способ избавиться от трудностей. Нет памяти — нет проблем. А значит, вместо жены, разделывающей рыбу прямо на авансцене, — красотка-врач (Анна Котляр) в одном купальнике. Вместо больного ребенка — забавный друг Псих (Антон Шварц), страдающий от тиков и мечтающий о другой жизни. Однако его амнезия — сознательный отказ от прошлого, необходимый, чтобы шагнуть в иную реальность. Туда, где вместо опостылевших ритмичных повторений утренней рутины железные утюги превратятся в утюгон и зазвучит музыка, черно-белые кадры видеосъемки обретут цвет, а жизнь перестанет быть данностью. Исход — это модель освобождения человека, которая оказывается актуальна спустя три тысячи лет.

В пьесе Полины Бородиной собственно Исхода не случается — с помощью пачки сока Моисея находит его жена и возвращает в привычное течение жизни. Однако «Шалому» важно сохранить надежду и дать герою (а вместе с ним и зрителю) выход к свободе: на экранах вместо титров появляется короткий видеоролик, набор забавных кадров, на которых кукла Моисея из макета ПНИ путешествует на фоне фотографий из разных точек мира. Последний кадр — кукольное альтер эго Моисея на фоне Иерусалима. Исход из рабства совершен. Пускай и куклой.

Важным собеседником для героев многих спектаклей «Шалома» становится бог. Его ищут, его вопрошают, с ним спорят. Бог в «Шаломе» бывает разным — мудрым отцом, с сожалением подглядывающим за своими непослушными детьми («Люблинский штукарь»), наивным ребенком, играющим с Землей, как с игрушкой («В начале было…»), или молчаливой высшей силой, присутствующей незримо.

Буквальнее всего отношения с богом представлены в спектакле «В начале было…» — детской кукольной постановке Дамира Салимзянова о сотворении мира. Для Салимзянова бог — ребенок, познающий (и создающий) мир, а Адам и Ева — тряпичные куколки. Николай Тарасюк играет бога как «люфтменша» — мечтателя, человека воздуха. Сидя на облаке, он покачивает ножкой и играет со звездами-светлячками, которые залетают богу то в уши, то в рот. Адам и Ева называют его Большим. Большой же, играя по-взрослому, увлекается созданием своей вселенной и обустраивает первым людям неплохую квартирку с мебелью и ТВ. Однако капризные Адам и Ева (такие же дети) остаются неблагодарными и просят у своего Создателя все больше, пока не остаются ни с чем. Легкий нравоучительный тон спектакля сглаживает его финал — обретение гармонии в отношениях между людьми и богом.

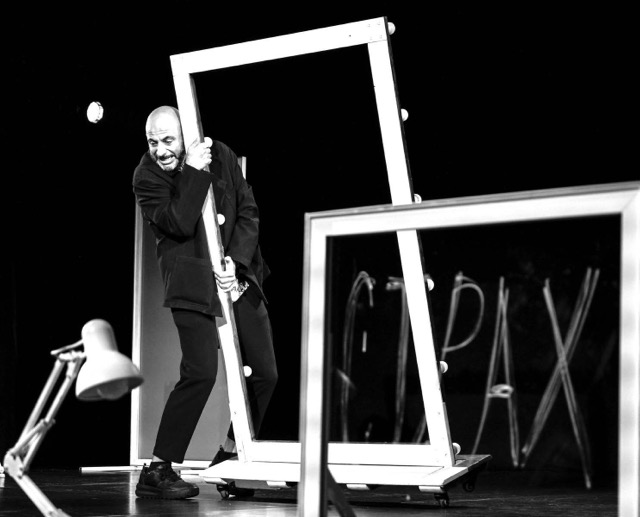

В «Люблинском штукаре» Яны Туминой по роману Исаака Башевиса-Зингера главный герой Яша Мазур — великий фокусник, который пытается переиграть собственную судьбу. В сложных жизненных перипетиях ему помогают Ангел (Николай Тарасюк) и Бес (Антон Шварц). Сам же Яша все дальше уходит от советов своего сердобольного отца (Григорий Каганович), который недвусмысленно похож на бога. Способный открыть самый сложный замок и распутать любой узел, Яша не может справиться с собственной жизнью и мечется между четырьмя женщинами — преданной женой Эстер (Анна Терентьева), бесшабашной цыганкой Зевтл (Евгения Романова), сказочно-недосягаемой Эмилией (Елизавета Потапова) и кротко-молчаливой пантомимессой Магдой (Алина Исхакова). Стыдливо-нежный, трепетный дуэт с немой героиней Алины Исхаковой, буквально отдающей свою жизнь фокуснику, и приводит наконец Яшу к принятию решения. Невозможность выбора для Яши вполне экзистенциальна, потому он решает ничего не выбирать, отказывается от самого себя и перерождается: на месте самозаточения Яши мы находим ребенка, окруженного свитками Торы, который пытается распутать ниточки Яшиного узелка. Мир спектакля Яны Туминой остается наполненным высшей гармонией, секрет которой в примирении с самим собой и миром.

В спектакле «Моня Цацкес — знаменосец» (режиссер Олег Липовецкий) разыгранные по законам сторителлинга сюжеты Эфраима Севелы о комических случаях, происходивших с солдатом Моней Цацкесом и его еврейско-литовской дивизией во время Второй мировой, разбиваются трагическими поэтическими вставками. Оставшись в узком луче света, Антон Шварц произносит строки из псалмов Давида, в которых он вопрошает бога о справедливости и надежде. Обращения Мони к богу кажутся вполне конкретными, отчего создается ощущение его полного присутствия. Оно и понятно — бог во всем, и в смерти, и в чудовищной несправедливости войны тоже. В звучащих без душераздирающего пафоса строчках кроется огромная непроговоренная боль, в которой намеренно легкие и смешные истории Мони о войне — верхушка айсберга. Пережив жестокость и унижение со стороны советских солдат, столкнувшись с реальностью войны и потеряв всю свою семью, герой находит силы на улыбку. В нем кипит отчаянная жажда жизни несмотря ни на что, и жизнь побеждает смерть: в финальном эпизоде Моня находит немецкую семью, один в один напоминающую его собственную, и вместо того, чтобы отомстить, убить, принимает решение накормить их.

«Моня Цацкес — знаменосец», как и другие спектакли Олега Липовецкого в «Шаломе», сочетает повествовательность с игровой артистической природой. Квартет артистов и четыре стула — вот и все, что необходимо для создания самого популярного в репертуаре спектакля. Четкая и ясная нарративная структура служит канвой для причудливо устроенного драматического рисунка, сложные соединения вырастают из простых первоэлементов.

В чиркающей зажигалке есть нечто завораживающее, первобытное: в этом ритмичном и быстром прокручивании колесика кремня до тех пор, пока не побегут стремительные шипящие искры. Режиссура Олега Липовецкого — это высекание огня. В пустом пространстве сцены его актеры путем быстрых переключений внутренних регистров создают целое множество персонажей и отправляются крутить сальто-мортале с охапкой ролей в зубах. Их существование ритмически застроено до наносекунды: перемещение стула, резкий жест в сторону, поворот корпуса — и вот уже Николай Тарасюк не заикающийся и забитый Фима Шляпентох, лучший товарищ Мони Цацкеса, а их враг — истерически вопящий политрук Кац с неизменно поднятым вверх указательным пальцем. Вот и сам Олег Липовецкий в моноспектакле «Жирная Люба» еще минуту назад с глухой оттяжкой ронял слова, рассказывая о школьном издевательстве, которое стало точкой невозврата, а теперь захлебывается в наскакивающих друг на друга глаголах, описывая веселую и безумную чехарду, происходившую в детском санатории.

Актеры в спектаклях Липовецкого сохраняют перспективу — они всегда имеют вектор движения, всегда устремлены вперед. Впрочем, его постановки это не только и не столько высокий темп актерского существования, сколько точно найденная интонация: на первый взгляд живая и подвижная речь артистов на самом деле подробно застроена по принципу музыкальной партии — на каком слове сделать акцент, в какой части фразы пойти вверх, где притормозить и замедлиться. Так артисты скачут по нотам своего мастерства, пока не начнут искриться и гореть.

В «Шаломе 48-23» стремительный ритм спектакля пытается успеть за самим временем: артисты, рассказывая свои истории из жизни, подхватывают друг друга без пауз, внахлест. «Шалом 48-23» устроен как концерт (музыкальный руководитель Лера Коган), на котором исполняют монументальную симфонию — историю театра, но с джазовыми вариациями — вкраплениями автобиографий нынешней труппы. Линия потерянной коллективной памяти (московский еврейский театр надолго выпал из жизни города) проводится через точки личных воспоминаний: Анна Котляр рассказывает, как будучи сотрудницей Макдональдса кормила бездомных, Павел Шингарев делится воспоминаниями об армии, в которой он застал августовский путч, а Геннадий Абрамов рассказывает новой труппе о первой встрече с Яковом Губенко, одним из руководителей «Шалома». Абрамов, как старейший артист театра, становится проводником между настоящим и прошлым, он и свидетель истории, и ее участник. Репетируя сцены-зарисовки из истории московского еврейского театра, новая труппа как бы присваивает себе историю этого места, учится гармонично звучать вместе с ней.

Все самое плохое всегда соседствует рядом с самым хорошим — на этом настаивает лирический герой «Жирной Любы» (совместная работа «Шалома» и «Театрального проекта 27»), автофикшн-спектакля по книге Липовецкого. Подробности детских неурядиц и школьных издевательств над маленьким и полненьким Олегом Любашевским из карельского города Питкяранта сменяются лирическими эпизодами, нежными рассказами о родителях и возлюбленных. Герой Липовецкого быстро вырастает из собственных страхов, его внешний вид и характер меняются до тех пор, пока он не найдет в себе силы попрощаться с детством. Прощанием спектакль и заканчивается: проехав на поезде через всю страну из Карелии в Йошкар-Олу к своей первой любви, Олег Любашевский отпускает ее, а вместе с ней отпускает и этот этап своей жизни, чтобы с нежностью к ушедшему двинуться вперед. И во всем — интонация доверительного разговора и предельной искренности. Этот спектакль — изживание страха. Он — о безграничной любви к миру, предкам, родственникам и близким, к своему прошлому, без которого не было бы настоящего. Олег Липовецкий, легко находящий общий язык с подростками, свободно взаимодействует с залом без четвертой стены. «Герои не терпят никаких запретов», — бросает он в зал, и публика радостно подхватывает лозунг артиста. Кажется, если бы сам Липовецкий в рок-н-ролльном порыве прыгнул в этот момент со сцены — публика подхватила бы и его. Так выстраивается диалог, в котором театр через персонажа говорит с обществом, не боясь уйти в публицистичность. «Шалом» превращает коллективный страх в коллективную любовь. Поднимаемые театром вопросы могут быть одновременно комичны и откровенны, как в «Жирной Любе», злободневны и поэтичны, как в «Тахире и Зухре», неудобны и сдержанно-серьезны, как в «Красной книге».

«Красная книга» Александра Плотникова — самый публицистичный и общественно заряженный спектакль «Шалома» (к слову, театр играет его бесплатно). Тема исторической правды в отношении забытого еврейского сопротивления против нацизма почти лишена театральной оболочки и бескомпромиссна в своей строгой скорби: подобно «Дознанию» Петера Вайса, спектакль решен как заседание суда. Комиссия правды и реституции, никак не комментирующая и не оценивающая исторические факты, по одному вызывает свидетелей, каждый монолог которых становится одной из семи песен в книге о еврейском сопротивлении. Персонажи — образы собирательные, однако созданные с психологической аккуратностью: видеодокументация фиксирует скупые движения губ и глаз. Этот спектакль стал попыткой воплотить идею Ильи Эренбурга, создать по аналогии с «Черной книгой» (о Холокосте, жертвах) «Красную книгу», в которую бы вошли свидетельства о стойкости еврейского народа. Как и в «Тахире и Зухре», театр находит такую интонацию, чтобы не спекулировать на зрительских чувствах и не делать из персонажей ни жертв, ни плакатных героев. Они и сами бы этого не хотели, как говорит героиня Анны Терентьевой: «Боль просто проходит или не проходит. Как и смерть — просто случается или не случается. А мы стараемся просто стоять прямо». Главное для героев — сохранение обычной человеческой жизни. Главное для создателей — борьба за память.

Спектакли «Шалома» во многом терапевтичны, потому как позволяют обществу объединиться на некоторое сценическое время, чтобы обсудить действительно болезненные вопросы — проговорить, прожить, восстановить в правах. Театр предлагает своим зрителям стратегии жизни в посткатастрофическое время, которые работают и в 1716-м, и в 5784 году. Постановки «Шалома» непредставимы без трагического послезвучия, диктуемого памятью о катастрофах, однако ни одна из них не оставляет зрителя наедине с болью. Каждый спектакль заканчивается надеждой на восстановление гармонии.

Процесс излечения мира еще не завершен, комиссия правды объявила перерыв, но не закончила свое заседание, а значит, впереди нас ждет еще много часов по возгонке человека к своему образу и подобию. И если под ребрами зрителя теплится таинственный огонь, то театр «Шалом» способен раздуть его и залить мир светом, который не погаснет даже в самые темные времена.

Август 2024 г.

Комментарии (0)