ПРОЕКТ «ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ»

«Когда-то мы жили в горах».

Режиссер Сергей Корнющенко

«Сказка о потерянном времени».

Режиссер Константин Кожев

«Где Хармс».

Режиссер Борис Павлович

Психиатрические больницы закрытого типа — учреждения принудительного лечения людей, совершивших общественно опасные деяния. Допуск — по спецпропускам, внутри — существование по распорядку и под постоянным надзором, задержки даже на несколько минут недопустимы, тактильный контакт строго ограничен. С пациентами именно таких трех больниц на протяжении года работала команда проекта «Закрытый показ» Творческого центра Андрея Носкова. Свою цель режиссеры и педагоги актерского мастерства определили как социальную и культурную реабилитацию пациентов. Итогом стал выпуск трех спектаклей, присутствовать на которых могли лишь сами создатели и врачи, однако значение проекта вышло за границы терапии, став фактом искусства для гораздо более широкого круга людей.

Спектакли, обреченные существовать в пространстве города так же незримо, как и их актеры (снимать и показывать людей, содержащихся в учреждениях такого типа, запрещено), получили свое интернет-продолжение — не дубль, но эхо случившегося события, отзвук голосов, припоминание, зыбкое отражение прожитых опыта, чувств, ощущений. Записи, опубликованные в сети, не являются прямой репрезентацией тех, не виденных никем, показов. Скорее, они связаны с происходившим внутри стен театрального кабинета как экранизация с литературной основой. Терапевтические задачи и процесс создания художественного продукта в этих проектах не противоречили друг другу и даже не напрямую были взаимосвязаны — театр, как заведено от века, продолжал исследовать человека, пытаясь выйти в новые измерения и высекая новые способы коммуникации со зрителем из самой «инаковости» участников этого театрального эксперимента. Когда и почему эксперимент перерастает в искусство? Магнетизирующее поле человеческой трагедии, длительное существование на границе мира нормы и антинормы позволили режиссерам создать самоценные произведения, не укладывающиеся ни в какие привычные театральные рамки.

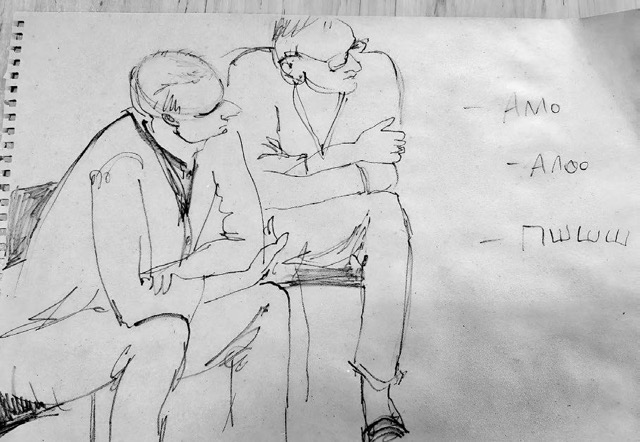

Выцветшие кадры советской кинохроники. Склейка. Старая карта Камчатки. Склейка. Силуэт человека, перебирающего струны гитары… На репортажное видео наложен цифровой фильтр «карандашный рисунок», оставляющий только контуры, схему мизансцены. Склейка. Уже настоящий, а не компьютерный рисунок. Рука художницы Саяны Урбадаевой набрасывает в блокноте все того же человека с гитарой. Жонглирование тремя этими визуальными слагаемыми — отблеск спектакля «Когда-то мы жили в горах» Сергея Корнющенко. В скетчах художницы чистый белый лист, не ограниченный рамкой, дает простор для бесконечного творения и переконструирования мира: описываемые актерами ресторанные блюда тут же материализуются на бумаге, при упоминании гор за героями вырастают заснеженные вершины, а смартфоны, по которым актеры говорят друг с другом, на рисунке превращаются в телефон довлатовского времени с диском и двумя закрученными проводами, соединяющими собеседников. Компьютерный «карандаш», напротив, фиксирует действительность будто законсервированную — закрытую, четко расчерченную и малоподвижную: слишком давит больничный общий план, слишком явственно проступает в нем внехудожественная бытовая жизнь — казенное помещение с выстроенными в шеренгу партами, занимающими 90% пространства. Тесно. А когда-то мы жили в горах…

Рассказ Довлатова дополнен личными воспоминаниями актеров о местах, где их уже нет (а может, которых больше нет?). Когда-то я жил на Камчатке, жил у Каспийского моря, жил в Черногории, Ростове, Украине… Голоса звучат поверх кинохроники: дрожащие пленочные кадры бескрайних степей, горных вершин и бурных рек кажутся отделенными от сегодняшнего дня вечностью.

Столкновение двух похоже-непохожих реальностей — репортажной и рисованной — рождает определенную драматургию. Однако личные отступления участников, вмонтированные в довлатовский текст по признаку формального сходства (армянское застолье в рассказе — застолье, памятное актеру), ломают упругий ритм довлатовской прозы. Детали, впрямую не относящиеся к сюжету, стопорят повествование, монтажные приемы повторяются, а действие не развивается — новой сквозной драматургии не возникает. Ностальгические откровения в сцепке с ироническим текстом Довлатова приводят не к расширению смыслового объема первоисточника, но, напротив, будто к спрямлению и уплощению и самой литературной основы, и живых воспоминаний людей, загнанных в неестественную, формальную рамку. Довлатов, с его любовью к Армении, с его тоской и иронией, в интерпретации Корнющенко упрощается до анекдота — становясь лишь поводом для актерских занятий. Этот театральный опыт ставит во главу угла, скорее, терапевтические и просветительские функции, а его участники остаются для режиссера прежде всего пациентами.

В фильме-спектакле Константина Кожева «Сказка о потерянном времени» использованы почти те же составные элементы — личные воспоминания участников, документальные съемки больницы, видеоиллюстрации произносимого текста. Однако режиссер, напротив, настойчиво пытается разглядеть в пациентах — личностей, достойных внимания камеры, а в больничном антураже — поводы для видеопоэзии.

Невзрачные голые деревья, полузамерзшие лужи, грязные стены с высоким забором. И вдруг — кукла. Сделанная из папье-маше девочка с лицом морщинистым и серым, как камень. Она — словно архаическая статуя, чья кожа вобрала в себя время. Челочка, две седые косички и огромные инопланетные глаза на пол-лица (художник по куклам Виктория Парадовская). Кукла посмотрит прямо в камеру, а затем обернется на здание позади. Раз — и она внутри, глядит из-за оконной решетки на голое дерево, на пустой двор. Раз — и она на скамейке, сидит, уперев руки в боки. Раз — и любуется плывущими по Мойке льдинами. Размером с полруки, на улице она выглядит маленькой, беззащитной и потерянной, но вместе с тем стойкой. Что-то в ее утопленной в плечах голове, в согнутых под неестественными углами руках говорит нам о ее готовности терпеливо и скорбно принять правила игры в жизнь. Она не одна — таких кукол целый чемодан. Они лежат там безвольной грудой — свалкой ненужных, давно забытых человечков. Медленно, по очереди они встают, смотрят своими гигантскими глазищами прямо в камеру — то ли пытаясь вглядеться в нас, по ту сторону экрана, то ли позируя для тюремного фото в анфас. Черты кукольных лиц гипертрофированы, но ярко индивидуальны. И хотя зритель видит только руки их создателей — догадаться не сложно: каждая из них — альтер эго своего автора. Голоса кого-то из них прозвучат в фильме, кто-то останется безмолвен. Незамысловатые рассказы — о лете в Норвегии, о том, как не взяли в футбольный клуб, об издевательствах над любимой детской игрушкой, вороном Чесноком, — это истории об одиночестве, о разочаровании в себе, о пугающе алогичной природе человеческих чувств. Это молитвы Богу (огромные глаза кукол похожи и на увеличенные очи христианских икон) и письма поддержки куда-то себе в детство. Куклы, оживляемые руками актеров, еще зависимее их, но и — свободнее. Куклы могут выйти из желтого здания с высоким забором, кукольники — нет.

Но одного взгляда этих «малышек» достаточно, чтобы преобразить окружающую действительность — превратить ледокол на реке в бурные норвежские пороги, а стены — в высокие горы или футбольное поле. Видеосъемка почти бесшовно перетекает в компьютерную анимацию и так же плавно возвращается обратно (медиахудожник, оператор-постановщик — Михаил Самуйлов). Под чутким взглядом камеры больница — трансформируется. В макроплане сливного отверстия раковины видится черная дыра космоса — рифма к черным кукольным зрачкам. А стандартные клетчатые подвесные потолки, плотно составленные на подоконнике контейнеры с еще не проросшей рассадой, иконы и стенды с информацией о пожарной безопасности становятся метафорами основных смысловых лейтмотивов спектакля о свободе и несвободе, стагнации и развитии, принятии прошлого, прощении, надежде. Постукивающая перкуссия, церковный хор, тянущая скрипка (звукорежиссер Валерий Криван) превращают фильм одновременно и в плач по ушедшему в прошлое, и в молитву о будущем, и в заклинание-заговаривание своей судьбы. Руки артистов нежно, как младенцев, держат своих маленьких куколок-дублеров — отражений себя. Отражений каждого из нас — которые трудно забыть. Не важно, знаешь ты или не знаешь, что смотришь проект, выросший из «арт-терапии».

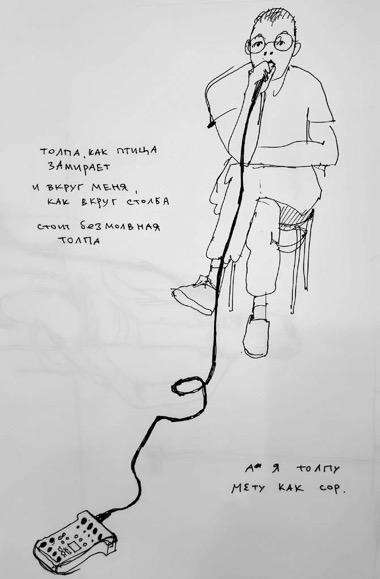

В третьей больнице, той самой, где умер Хармс, под руководством Бориса Павловича родился спектакль по стихам поэта, превращенный затем в музыкальный альбом «Где Хармс» в жанре spoken word, фокусирующемся на эстетике слова и интонациях голоса. Тринадцать треков, напрямую не связанных между собой, объединяются сквозными музыкальными мотивами (композитор Роман Цепелев), звуки, то повторяющиеся рефреном, то трансформирующиеся, перетекающие друг в друга, сшивают в единое целое разрозненные записи голосов, находя между фрагментами речи незримые связи. Уже в первом треке альбома задаются два музыкальных лейтмотива — звон колоколов и активный, танцевально-дискотечный бит, как бы очерчивая границы эмоционального спектра аудиоспектакля. Музыка то затихает, давая слову выйти вперед, то усиливается, практически перебивая рассказчика, заставляя его бороться, противостоять ей. Она то погружает слушателя в гипнотическое состояние едва ли не религиозного транса, то приглашает на танец, так яро призывая к движению, что не начать качаться в такт невозможно, — слушатель увлекается в путешествие по закоулкам космоса, рожденного из гула многих и многих голосов, из обрывков фраз и стихов.

Тема космоса возникает из техногенного гула пустоты, треска плохо настроенного радио, писка металлоискателя, из воспоминаний о Хармсе («он был пришельцем одновременно из прошлогои из будущего»), из сегодняшних размышлений актеров («он бы сегодня улетел в космос!», «его поэзия откликается вселенским каким-то разумом»). Давно ушедшие люди оживают в исполнении актеров-проводников: строки современников Хармса произносятся совершенно органично, без малейшего зазора между «актером» и «ролью». Реплики воспринимаются как дошедший до нас свет давно погасших звезд — вера в то, что произносящий слова действительно видел Хармса, слушал его стихи, смеялся над очередной выходкой, в какой-то момент становится абсолютной. И тут же, в следующем треке, за секунду пролетев расстояние в сотню лет, мы слышим в тех же голосах уже наших современников: «Хармс любил театр, а я люблю свободу. <…> Церковные богослужения и пения любит Хармс. А я что, я люблю Бога». И странным образом кажется, что все это написал или продиктовал сам поэт. Что это его голос. Что именно он сейчас говорит с нами через медиумов, посредников. Но в то же время каждый человек у микрофона — индивидуален. За двумя-тремя произнесенными предложениями встает его образ — трогательный, трагический, конкретный. В отличие от двух первых спектаклей проекта здесь нет заранее подготовленных и отрепетированных монологов, никто не фокусируется на самом себе, нет, кажется, и цели предъявить себя миру. Пара фраз «от себя», данная участникам, встраивается в гармонию целого, как планеты в орбиты космической системы, создавая единственно возможный вариант ее бытия. Исчезновение любой частицы уничтожило бы, изменило, сдвинуло бы всю систему, а потому каждая из них заметна и значима. Кажется, что полотно спектакля собирается из случайных записей, неожиданных, импровизационных находок. Существующий будто на стыке художественного и документального, проект становится отражением поиска во время репетиций — а скорее, не репетиций даже, но коллективных медитаций, попыток войти в резонанс с Хармсом — без запланированной конечной цели и заранее проложенного маршрута. Сотканная режиссером симфония, где каждый лишь нота, и каждый незаменим, и каждый уникален, проявляет множественные смыслы. Из маленьких бытовых подробностей больничного существования, из осколков репетиционных диалогов, из монтажа стихов вдруг возникает абрис судьбы самого Хармса, так или иначе рифмующейся с жизнями пациентов больницы, — именно так рождается главная драматургическая доминанта, стержень проекта, который становится поиском пути к внутренней свободе, к ощущению бесконечности и неизбывности духа. Это спектакль огромной нежности и бесконечного одиночества. Моления о помощи и уверенности в своей силе. Легкости шутки и серьезности экзистенции. Это спектакль мимолетной встречи, секундного единения, мгновения осознания вечно ускользающей истины. Это стук колес поезда и перекличка сигнальных гудков, то их нежный разговор, то страшный грохот… Но главное — это бесконечный путь. Путь прочь из больничных стен и закрытых государств, прочь от понятных смыслов, прочь от земли к небу, к полету, к развоплощению и перевоплощению.

Продиктованный запретами закрытых лечебных учреждений, формат аудио оказывается смыслообразующим, освобождающим от телесности, дематериализуя героев и превращая их в изначальное Слово.

Парение по пространству вне времен с подключением к живым голосам и множеству индивидуальных микрокосмосов возвращает слушателя обратно на Землю чуть-чуть другим — в состоянии абсолютного покоя и новой свободы. Здесь инклюзивный театр однозначно перерастает свое терапевтическое значение для маленькой группы участников проекта, превращаясь в терапию, в катарсис для реципиентов спектакля, воздействуя на них не через призыв к сочувствию к конкретным участникам этого театрального действия, но через проявление безграничного творческого потенциала человека как такового. Становясь Искусством — которое преображает, дарит ощущение покоя, свободы и осмысленности сущего.

Люди в моих наушниках говорят, что перед смертью Хармс успел выйти из психбольницы на волю. Кто знает, может, выйдем и мы?

Август 2024 г.

Комментарии (0)