«Прение Живота со Смертью». «Театр Простодушных».

Режиссер Димитрий Чернэ

Перед просмотром спектаклей инклюзивного «Театра Простодушных» стоит, наверное, добавить дисклеймер, ведь «панковый» характер команды может сбить неподготовленного зрителя с толку. Дело не в том, что на сцене возникают смелые и провокационные высказывания in situ, в независимых институциях это в порядке вещей. Однако в инклюзивном театре как таковом барьер перед неудобными темами еще не преодолен; более того, преград будто появилось даже больше. И мы сталкиваемся с тем, что инклюзивный театр, одна из задач которого прервать процесс стигматизации, становится сам обладателем клейма дружелюбного открытого социума, в котором участники публично занимаются арт-терапией. Так насколько здесь приемлемо говорить о насилии как художественном приеме прорабатывания травм?

Разумеется, инклюзивный театр доступен для каждого человека вне зависимости от его физических, социальных и когнитивных особенностей. Такому театру априори достается особенно сложная задача: создать доступную среду, где любой может стать частью одного большого события в искусстве и культуре. В нашем случае — это спектакль. К задачам присоединяются еще и реабилитация, социализация, приспособление артистов к новым правилам игры и, если получится, создание ценного художественного произведения. И на последней цели режиссеры сосредотачиваются все чаще. Соответственно, инклюзия размыкается, внедряя не только аспекты социального, но и философского, политического, а также эстетического дискурсов. Это уже не только «театротерапия» (методика исцеления психотравм через театр, разработанная более ста лет назад Николаем Евреиновым), но и значимый процесс творчества, где от участников требуется искренняя вовлеченность.

Традиционные особенности инклюзии привлекают многих художников современного неконвенционального театра, тех, кому важно менять зрительское восприятие. И сегодня уже считаются существенными разговоры о чувствах, эмоциях, вкусовых предпочтениях, подключении категориального аппарата ценностей зрителя к просмотру инклюзивного спектакля. Развитие эстетической оценки инклюзивного произведения искусства идет на протяжении последних десятилетий, и каждый спектакль такого жанра приносит определенную победу.

Необходимость смещения координат инклюзии не могла не возникнуть, ведь смыслы стремятся к размыканию и истина распадается на множество частиц. Так театром понимается нынешняя эпоха метамодернизма. Высокое не сталкивается с бытовым, один человек не противостоит целому миру, ирония не перебарывает трагедию — все становится взаимосвязано, открыто к соприкосновению для создания новых идей в искусстве. Поэтому, воз-вращаясь к «Театру Простодушных», позволю себе снова задать нестандартный вопрос: может ли вообще проявляться насилие в контексте инклюзивного театра?

Получается, что может.

ПОЛЕ

Феномен «Театра Простодушных» возник еще в 1999 году благодаря актеру и режиссеру Игорю Неупокоеву. Как-то в санатории он встретился с компанией людей с синдромом Дауна и, чтобы как-то развлечь ребят, предложил вместе поставить сказочный спектакль «Дюймовочка». Позднее он скажет об этом событии так: "Идея театра вспыхнула при случайном стечении обстоятельств, но это внешняя сторона дела. А ведь в реализации замыслов есть еще и внутренняя логика«1. Логика основателя заключалась в демонстрации возможностей и таланта людей с особенностями развития, в создании контакта между публикой, артистом и искусством театра. Неупокоев впоследствии стал заниматься сценической интерпретацией классической драмы. С ее помощью он развивал у своих артистов чувство ритма, сценическую речь и преподавал актерское мастерство, основанное на подлинном переживании в условиях «если бы», как того требует классика. Так «Театр Простодушных» стал одним из немногих инклюзивных театров, но единственным в своем роде драматическим. Прошло 25 лет, и театр по-прежнему движется по драматическому маршруту, сам не осознавая весь постдраматизм своего существования.

Осенью 2020 года в театре произошли перемены: Игоря Неупокоева не стало. Столкновение со смертью для артистов случилось, что называется, «жутко громко и запредельно близко». Недаром они были прозваны простодушными, значит, открытыми к чувствам, а потому — крайне уязвимыми и восприимчивыми к жизненным трагедиям и трудностям. Закрытие театра означало бы для них потерю смысла жизни. И речи не было о том, чтобы искать кого-то на место художественного руководителя на стороне. Тогда им стал ученик Димитрий К. Чернэ, актер и режиссер «Театра Простодушных». Чернэ был знаком с Игорем Анатольевичем с подросткового возраста и часто играл в спектаклях с особенными артистами. Никто другой не понимал их так хорошо, как это удавалось Диме, который прочувствовал и коллектив, и саму природу инклюзивного театра. «Простодушным» нужно было двигаться дальше, но куда и к чему? Тогда последовал сдвиг формата в сторону философии метамодерна: новой искренности, ар-брюта, поп-культуры и обнаженных, простодушных выска-зываний.

ПЕЩЕРА

Это театр, можно сказать, радикальной инклюзии. Классическую драматургию многие коллективы обходили стороной, объясняя это тем, что она слишком тяжеловесна… Однако именно с классики Неупокоев начал развивать театр, увидев в артистах гоголевских персонажей (спектакль-буффонада «Повесть о капитане Копейкине»), пушкинских героев («Моцарт и Сальери»), символы вечности («Бесовское действо» Алексея Ремизова). То, что зародилось еще в волшебной «Дюймовочке» Неупокоева, выросло в серьезные спектакли, но с большой долей простодушия.

У «Бесовского действа» Алексея Ремизова, в отличие от других произведений, маргинальная история: в первый раз спектакль показали в Театре В. Ф. Комиссаржевской в 1907 году, после этого к пьесе не обращались почти целый век. «Постановка… «Действа» была ни вперед, ни назад, а куда-то в сторону и не в хорошую«2. Текст, реконструирующий «народный миф» по образу моралите, создавал не то впечатление архаики в силу вычурного слога, не то излишнего символизма, неясной условности существования персонажей: Живот, Смерть, Демон, Ангел, Грешная Дева… Неупокоев верил, что аллегорические образы лучше всего удастся сыграть его артистам с особенностями, поскольку в них важна не биография роли, а поэтическое восприятие мира.

Важно сказать, что Ремизова побудило написать пьесу не только чувство исторической несправедливости, из-за которой средневековый русский театр не сумел развиться, но и предчувствие утраты бессмертия. Грядет беспощадный, абсурдный, безжалостный век, в котором многие художники обратятся к первопричинам, антропологии человеческой жестокости во всех сферах общества. И ее истоки находят уже не в божественном, но в трансцендентальном. Сюжет «Бесовского действа» движется за счет привычной борьбы светлых и темных сил, Жизни и Смерти, где не победит, как известно, никто, но конфликты будут множиться и обрекать мир на вечные потери и вечное возвращение.

"Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом«3 — строчка Хармса, которая стала клеймом абсурдности бытия. Ее смысл наиболее точно подходит к спектаклю «Прение Живота со Смертью» «Театра Простодушных», пережившему четыре редакции со времен Неупокоева. Из поколения в поколение в нем передавались стремление к диалогу со зрителем, теистические взгляды, самобытность и непоколебимая вера в человека, в его жизнь. А к нынешней премьере 2024 года добавилась еще одна яркая особенность — глобализация тьмы.

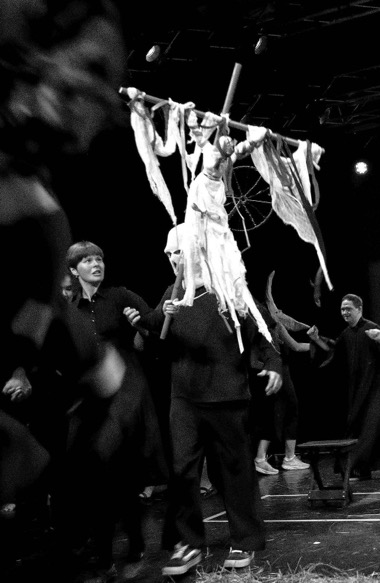

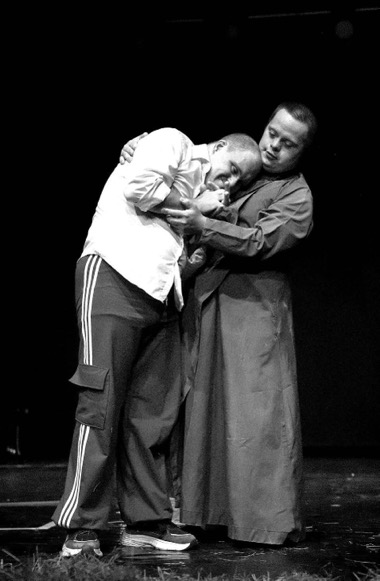

НИГДЕ

Спектакль «Прение Живота со Смертью» — это «ДНК» «Театра Простодушных». И в то же время — это самостоятельная единица театра, складывая которую с действительностью, получаешь сумму иносказаний. Постановка, построенная на отсылках к поп-культуре и симулякрах, освобождает от стремления к созданию чего-то нового в творчестве, потому что все было придумано до нас. Как говорил Умберто Эко: «В значительной мере искусство было и остается „повторяющимся“». Эзопов язык авторов сворачивается в трубочку, но при этом остается понятным для тех, кто говорит на нем. Аллегорические персонажи добра и зла, рожденные от Ремизова, возникают то в пародии на фильм «Зеркало» Тарковского, то в воссоздании демонстраций и уличных митингов, то в карикатуре на звезд современной эстрады. И, конечно, в оммаже первой постановке своего учителя Неупокоева. В современной интерпретации режиссеру Чернэ крайне важно обнажение контекста, а не сокрытие его «веселыми картинками». Картинное, конечно, тут присутствует, но впоследствии разрывается. Например, в первом действии, где встречаются Смерть (Виктория Каразеева), Живот (Виктор Бодунов) и Юноша-оруженосец (Иван Косоруков), исполняющие роли в традиции Игоря Неупокоева: драматизация жеста, интонирование реплик, привлечение внимания к артисту. Пустое пространство заполняется игрой и банальной волшебной музыкой на фоне. Всем ясно, что простодушные существуют здесь в отрыве от реальности, погруженные в фантазии на темы Ремизова. Но когда на сцену проникают демоны Тимелих (Чингиз Гараев) и Аратырь (Дмитрий Сенин), искажается и сценический вымысел. Нейротипичность Чингиза вдруг начинает выполнять художественную роль, вступать в оппозицию с «игровым». С этого момента появляется не наигранная битва на деревянных, бутафорских мечах, а действительно жизнеподобная жестокость, принесенная от человека извне; с его шлейфом внеигрового опыта, который артисты, что называется, чувствуют кожей. Так микрокосм «Театра Простодушных» отражает избыточность нашего нестабильного времени, где ад уже не только в сказках, но и «напротив кофеен, где подают тыквенный латте». И оскорбиться тут очень легко, так же как и восхититься.

АД

Начинается бесовское действо. Дьяволы, кружась, запевают страшным хором. Все топчется, все кружится, все давит друг друга и от беснующегося хоровода, который вертится с каждым кругом всё шибче и бойчее, отваливаются кусками черти, они, кувыркаясь, ползут к пещере, облепляют ее, — творят бог знает что, и в монотонном гуле хора из топота, тянутся, как руки, отдельные возгласы:

Вернись к нам!

Дай ответ!

Ты был наш!

Вернись к нам!

Мы будем с тобой!

Ты помнишь?..

Исполни!

Вернись к нам!

«Бесовское действо» в современной постановке — это не игра бесов в фольклорном, религиозном или театральном понимании. Это хаос массовой культуры, где человек с особенностями развития может с легкостью потеряться, а его крик о помощи не будет услышан в информационном шуме. Таковы следствия современной инклюзии, где каждый в обществе объят не только единой силой любви, но и трагедиями, грехами, горем, смехом и ужасом. В этом выражается честная позиция авторов спектакля. Настолько честная, как крик Подвижника (Иван Косоруков), увидевшего, как Сестра Анна (Анна Батракова) возлагает цветы на могилы неизвестных, огражденные конусами и строительной лентой. (— Почему я их вижу? Это проклятье? Зачем они открылись мне?!)

«Простодушные», исполняющие роли бесов, — это своеобразная интерпретация очевидной мысли: «Насилие порождает насилие». Чувство дискомфорта умышленно вызвано в эпизоде «Пещера», в котором все артисты выдвигаются в один ряд на авансцену и вступают в открытый диалог со зрителем. Волчьи завывания, хрипы и реплики «Вы сами такие уродливые, удобно ли вам там?», «Уже слишком поздно, идите домой» принадлежат не Диме, Антону, Вите, Ане, Гоше или Насте, а их образам. И это ясно постольку, поскольку актеры не умеют испытывать злость, только внешне зеркалить сторонний опыт. И пугает здесь именно это — их рецепция зла.

Использование декораций в «Прении…» крайне минимальное, сводимое к примитивному «стол — стул». Доминирующий цвет — черный: в костюмах, в пространстве, в размышлениях. Только несколько деталей: красная преисподняя, разноцветные балаклавы на головах «бесов», неоновый крест и прочее — избавляют от подозрений в дальтонизме. Музыкальный китч от Ленинграда до Shortparis одних людей раззадоривает, других же заставляет съеживаться и вторить репликам персонажей фразой «Кринж!». И все-таки (пост)ирония в спектакле является наиболее действенным чеховским ружьем, палящим почти в каждой сцене.

Несмотря на предельную искренность, смех над происходящим обладает здесь мощной защитой от аффектации. Так артисты и плывут на «метамодернистских» волнах: от сознательно сделанной пошлости или шокирующей точности высказываний — к бессознательному действию, к ненамеренному ляпу, кляксе в партитуре спектакля, ставшей художественно-эстетической формой меж строк. Артист «Простодушных» освобожден от театральных правил игры, хотя сознает и соблюдает их в полной ответственности. При этом никто и ничто ему не запретит наивно, искренне поправить партнера по сцене фразой «это мой текст» и переиграть действие еще раз, получше прежнего. Границы правил становятся размытыми, а значит, пропадает и строгое деление между репетицией и спектаклем, между игрой и самой жизнью. И это легкое отношение к принятым нормам театра вписывается в художественную ценность «Прения…» как наивного искусства.

ЖИЗНЬ

У артистов «Простодушных» повышенное чувство справедливости, развитый эмоциональный интеллект, способный вызвать сопереживание. К примеру, у центрального артиста «Прения…» Ивана Косорукова крайне серьезное отношение к своей роли Подвижника. Он каждый раз не понимает, справится ли он с окружающим мракобесием, с танцами чертей, так похожих на тех, которых мы встречаем в нашей ленте пабликов, олицетворяющих свалку потребительского контента, чернухи, словом — очень-очень-очень темной материи.

Уникальный способ общения и когнитивного мышления артистов с особенностями захватывает внимание при любых предлагаемых обстоятельствах. Поэтому нормотипичному актеру, чтобы не казаться неискренним, предстоит подстраиваться под условия «игры в театр», существуя в окружающем пространстве и сцены, и зала. Так, в спектакле задействован молодой актер Чингиз Гараев, в игре которого, несмотря на отрицательную роль, сочетаются и искренняя любовь к артистам, и открытое разыгрывание событий «понарошку». Но что для нас кажется фальшью, для «Простодушных» — альтернативная правда. Через которую они транслируют идентичные переживания из своей реальности.

Стигма — это средоточие всех травм, нанесенных нейроотличным актерам. Каждый из «Простодушных» имеет опыт неприятия в социальной среде, незаметности в окружающей глобальной ситуации, отсутствия возможности реализовать себя там, где им бы хотелось. И в инклюзивном театре они находят способ проговорить через искусство свою боль, то, что их тревожит и чему они радуются. И, конечно, быть услышанными. При этом требовательность к себе растет, а значит, растет и необходимость показывать спектакли не только ради терапевтического эффекта, но и ради искренне благодарных зрителей, цветов в конце представления, любимого шоколада от поклонников.

«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» — произносит Иван Косоруков в финале спектакля. Вопрос остается без ответа, но повисает в воздухе, оставляя зрителей в беспомощном положении вместе с артистом. В этот момент чувство потерянности в мире становится общим для всего зала.

Происходящие сейчас в «Театре Простодушных» реформы направлены на освобождение от предрассудков, на размыкание сцепок новых ограничений, из-за которых инклюзивный театр не способен продвинуться дальше по своему уникальному пути в современном искусстве. И если начать раздвигать эстетические рамки с общего — с мемов и массовой культуры, то кто знает, какие пласты станут доступны для понимания зрителю в дальнейшем?

ЭПИЛОГ

В начале спектакля запускают видеообращение от режиссера Димитрия Чернэ, стоящего перед бордовыми кулисами (ад Дэвида Линча? или же пугающий стендап?). По ту сторону зрителей готовят к представлению, как перед взлетом, объясняя меры предосторожности и правила игры. И правила эти, надо сказать, универсальны.

ИНСТРУКЦИЯ К ПОНИМАНИЮ

>«ТЕАТРА ПРОСТОДУШНЫХ»:

1. Слушать сердцем.

2. Представить, что происходящее не имеет ничего общего с реальностью, а все совпадения случайны.

3. Отбросить лишнее, стать участником действия.

P. S. «Театр Простодушных» несет бремя независимости так же, как и в момент моего первого с ним знакомства в 2022 году. Проще ли писать о том театре, который знаешь больше двух лет?

Нет, не проще. Но почему-то легче.

Сентябрь 2024 г.

Комментарии (0)