АВТОФИКШН НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ

Каждый из нас наверняка не раз слышал присказку про то, что я — последняя буква в алфавите. Выросшие в советское время, когда индивидуализм был не в почете, усвоили ее сами и передали своим детям. Однако выражение это появилось задолго до советского периода. В словаре В. И. Даля приводится такой ее вариант:

«Я — последнее слово в азбуке

(ответ: да аз — первое)»1.

Вариации селфдокументалистики, набравшей популярность в последние несколько десятилетий в различных жанрах искусства, тоже утверждают «Я» как нечто важное, красивое и правдивое. Сам термин автофикшн предложил в 1977 году французский писатель Серж Дубровский, определив так жанр своего романа «Сын». Он отказался от устойчивого понятия «автобиография», считая, что ее написание — это «привилегия, оставляемая важным деятелям этого мира, сумеркам их жизни и красивому стилю»2. Автофикшн Дубровский описывает как вымысел достоверных фактов и событий. То есть такой жанр, который совмещает в себе «авто» — документ и «фикшн» — художественный вымысел.

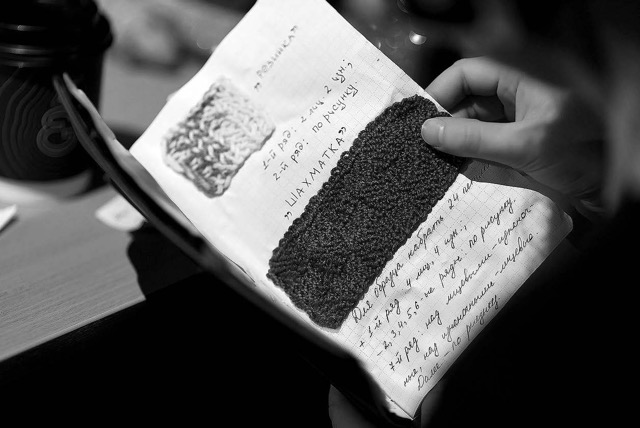

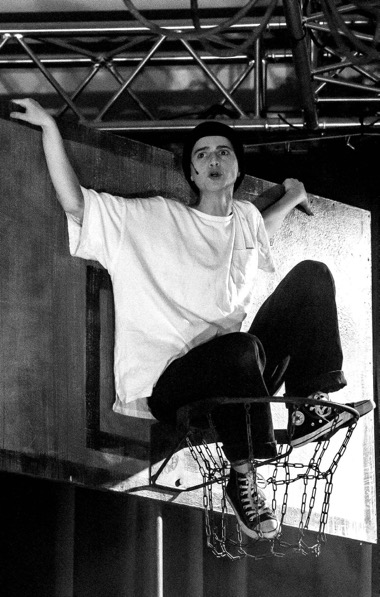

«Аэлита. Инвентаризация». Сцены из спектакля. Молодежный театральный центр «Космос». Фото А. Гарайшина

Примерно в то же время в кинематографе начинает развиваться направление дневникового кино, зарождение которого связано с режиссерскими практиками Йонаса Мекаса, представителя американского послевоенного авангарда. В 1969 году он выпустил фильм «Уолден: дневники, заметки, наброски», позднее круг авторов и картин в жанре кинодневника заметно расширился.

В театре автофикшн набрал популярность в последние сезоны. Связано это и с модой на подобную литературу, по которой также выходят спектакли («Рану» Оксаны Васякиной в московском Центре Вознесенского ставила Элина Куликова; «Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой в Театре Ненормативной Пластики — Борис Павлович и др.). И с потребностью разобраться со своим прошлым в настоящем, чтоб найти опору для будущего; и с желанием зафиксировать свою повседневность, ощутить устойчивость и баланс в жизни.

Мировой тренд на автофикшн подтверждается количеством литературы, выпущенной в этом жанре, и тем, например, фактом, что один из последних хитов Netflix — сериал «Олененок» о лондонском комике-неудачнике, которого преследует сталкерша, — вырос из автофикшн-спектакля Ричарда Гэдда, впервые сыгранного на фестивале в Эдинбурге в 2019 году.

«Аэлита. Инвентаризация». Сцены из спектакля. Молодежный театральный центр «Космос». Фото А. Гарайшина

Кроме целого ряда спектаклей, определяющих себя как автофикшн, мы сталкиваемся с практиками перформативного автофикционального письма (например, подробное описание хода фестиваля «Говорят не х<…>ня», объявленного Артемом Томиловым и им же зафиксированного в гугл-доке; его же проект «Док поток» — акт коллективного творчества для 15 человек, основанный на методе документального потока, смешении автописьма, пленэрного письма и практики автофикшн), созданием спектаклей-зинов. В них нет актеров, а все события и персонажи перенесены в книгу, иногда они могут сопровождаться голосом автора в наушниках. Спектакли одновременно напоминают подростковые анкеты, популярные у девочек в нулевых, салонные альбомы первой половины XIX века и современный скрапбукинг. Так работал спектакль Элины Куликовой и Полины Кардымон «Общее место», ставший первым заметным подобным опытом в современном театре и номинированный в 2022 году на конкурс «Эксперимент» Национальной театральной премии «Золотая маска». И более поздние — две части проекта «Однажды» Элины Суфьяновой, миссия которого — собрать библиотеку голосов обычных людей; сделанная своими руками книга — один из инструментов передачи голоса исполнительницы в автофикшн-спектакле Аэлиты Садретдиновой «Аэлита. Инвентаризация». Все они так или иначе наследуют арт-практикам, в которых зин-культура зародилась и набрала популярность. Само слово Zine произошло от сокращения английского magazine — журнал или fanzine — фанатский журнал. Зины, одна из разновидностей DIY (do it yourself — сделай сам), — это «некоммерческие, непрофессиональные журналы малого тиража, которые их авторы создают, публикуют и распространяют самостоятельно»3. Этически зины близки автофикшну, так как декларируют демистификацию акта искусства, выводят его из дискурса об особенной роли творца, его избранности и уникальности. Создание зинов — это практика размывания границ между актором и зрителем, позволяющая последнему выйти из пассивной роли наблюдателя, бросающая вызов устоявшимся институциональным правилам.

Вызов институциям, осмысление травматического опыта, который получают художники, междисциплинарность и горизонтальные отношения со зрителем — этические принципы, на которых выстраивают свою работу молодые художники, не желающие (или по каким-то причинам не сумевшие) встраиваться в существующую систему функционирования искусства и размывающие в своем творчестве границы жанров и видов искусства. Осмыслению этого комплекса тенденций была посвящена выставка «Обнять и плакать» на 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, основанная на реальных историях участников. Куратор Лев Шушаричев предложил художникам, получившим отказ в основной программе биеннале, осмыслить его и другие профессиональные кризисы в спецпрограмме. В аннотации к выставке написано: «Проект ставит перед собой терапевтическую задачу: через обмен опытом, проговаривание коллективных проблем выйти к диалогу о возможностях их решения»4.

Смежные практики, не имеющие прямого отношения к театру, помогают сформулировать понимание автофикшна и тех типологических черт, которые он в себя включает. Как и в литературе, в современной театральной мысли нет устойчивого определения жанра автофикшн. Если попытаться определить, чем автофикшн отличается от более ранних спектаклей, работающих с автобиографическим методом (например, «Как я съел собаку» Евгения Гришковца), наверное, самым важным критерием станет степень риска нарратора внутри художественного высказывания. Риск здесь понимается как предельная откровенность, осознанный отказ от обыкновенно демонстрируемого социального «я», выход из зоны комфорта в заповедные области внутреннего мира, как правило скрытые от посторонних глаз, с целью поиска ответа на вопросы о собственном бытии и приглашения к коммуникации контрагентов, способных разделить личный опыт индивида.

Кроме того, важными чертами театрального автофикшна становятся возможность равной коммуникации зрителя и творца, зачастую выход из институционального поля и строгой ограниченности одним видом искусства, поиск нового сценического языка. Это обеспечило присутствие автофикшн-работ в проектах лабораторного и экспериментального характера. «Лес. Ангелина» (Санкт-Петербург) и «Лес. Свое» (Калининград) — части проекта-грибницы «Лес», инициированного в Санкт-Петербурге режиссером Борисом Павловичем. «Артем Томилов» — продукт экспериментального пространства «25», функционировавшего несколько лет на базе омского «Пятого театра» (куратор — Екатерина Кулакова). «Аэлита. Инвентаризация» — один из спектаклей, выпущенных в ходе проекта «Архивация нас» (кураторы — Александрина Шаклеева и Ринат Ташимов) в тюменском Молодежном театральном центре «Космос». Там же в лаборатории «Частный случай» (кураторы — Артем Томилов, Ваня Демидкин, Полина Кардымон, Роман Хузин, Дмитрий Белыш), посвященной созданию спектаклей для одного зрителя, целый ряд эскизов работали с автобиографическим методом («Мадина» — встреча с Мадиной Саткеевой, за время которой она делится со зрителем опытом тотального одиночества и делает шаг навстречу коммуникации с незнакомцами; автофикшн-перформанс Ани Соколовой о травмирующем опыте учебы в Омском музыкально-педагогическом колледже). В тобольской лаборатории «Поле» (авторы — Ольга Городиская, Екатерина Балашова), созданной по подобию тюменской «Архивации нас», к автобиографическому опыту обращались эскизы «Поля в школе» и «О. Поля. Мы», поставленные тобольчанкой Полей Опалевой в соавторстве с режиссером Ксенией Отиновой и режиссером-художником Аленой Глинской; частично на эту территорию заходил эскиз сибирского петрушечника Антона Козлова и режиссера Александра Чеботарева «Дом Спиридон». На перфоднях, проводимых в Мастерской Крикливого и Панькова в Новосибирске, Полина Кардымон показывала перформанс «Утопия от слова утопить», в котором через предметный мир она раскрывает эпизоды своей биографии, прощаясь с ними, вернее с эмоциональной памятью о них, через физическое уничтожение артефактов. В лаборатории «Реж», организованной «Плохим театром» в Санкт-Петербурге был представлен автофикшн, где режиссер Слава Ляхин рассказывал свою историю через пьесу Александра Галича «Матросская тишина». Всего за несколько сезонов получивший невероятную популярность жанр уже дал старт и тематическим фестивалям (в феврале 2024 года на казанской Театральной площадке MOÑ прошел фестиваль автофикшна «Мой MOÑ»).

Автофикшн стал практикой, позволяющей обратиться к самому себе, пересобрать себя и свой опыт. Мишель Фуко в своих поздних работах разделяет техники господства, то есть действия, совершаемые над индивидом, и техники себя — комплекс действий, которые индивиды совершают над собой. Последние Фуко делит на две категории — практики принуждения и практики освобождения — заботы о себе. Главное различие между ними в том, что практики принуждения, давая возможность индивиду обратиться к себе, вынуждают его встраивать себя в истины, навязанные извне, — те, что стремятся уравнять и упорядочить всех, невзирая на их индивидуальные различия5. Практики же заботы о себе предполагают живой процесс поиска истины конкретным индивидом в конкретном контексте. Индивид не изобретает их самостоятельно, он ищет их, соотнося себя с коллективной и культурной памятью. По Фуко, обращение к себе и практики заботы о себе — это возможность освобождения от автоматизма сознания, от навязанных извне установок и истин: «В жизни бывают такие моменты, когда необходимо ставить вопрос о том, возможно ли мыслить иначе, чем мы мыслим, и видеть иначе,

Кураторы лаборатории „Частный случай“. Молодежный театральный центр „Космос“. Фото из архива театрачем мы видим, если только мы хотим продолжать думать и смотреть»6.

Эти тезисы находят отражение и в автофикшне, где субъект становится объектом исследования для самого себя, проводит сам с собой терапевтические практики, позволяющие если не освободиться от навязанных установок, то хотя бы сделать шаг в этом направлении, расширить рамки собственного восприятия бытия.

Так или иначе все автофикшн-спектакли работают с темой памяти. Авторы-документалисты соло или в компании исследуют себя и свои отношения с родом и обществом: «Лес. Ангелина», «Аэлита. Инвентаризация», «Диалог» (Театральная площадка MOÑ, Казань), «Всё как у всех» (Красноярский ТЮЗ), «Все пройдет» (Театральная компания «немхат», Пермь), «Принц в корзине» (Театральный проект 27, Санкт-Петербург); разбирают свой психогеографический опыт: «Лес. Свое», «Артем Томилов» («Пятый театр», Омск); рассказывают о себе через профессиональную оптику, как Павел Дорохов в спектакле «Настройщик» (Независимый проект Артема Томилова, Санкт-Петербург) или Маруся Сокольникова в спектакле 2016 года Александра Андрияшкина The Marusya костромской танцевальной компании «Диалог Данс» (создатели не определяли свою работу как автофикшн, но в 2016-м он еще не был мейнстримом); или говорят о себе через стигму с целью снять ее, через собственную рефлексию расширить зрительский опыт, как в танцевальном соло-перформансе «15 172», поставленном хореографом Анной Щеклеиной, где танцовщик Ильдар Алекбаев рассказывает о десяти годах своей жизни с ВИЧ-положительным статусом (Театральная площадка MOÑ, Казань).

Можно выделить не только тематическую направленность автофикшн-спектаклей, но и основные стратегии работы с собой как с объектом исследования. В зависимости от способа присутствия нарратора в художественном тексте и степени совпадения его фигуры с исполнителем мы можем рассмотреть три стратегии. В первой, и самой распространенной на сегодняшний день, мы видим на сцене самого нарратора, происходит абсолютное (или близкое к нему) слияние рассказчика и исполнителя. В спектакле «Лес. Ангелина» актриса Ангелина Засенцева выступает в роли режиссера, драматурга и исполнительницы. Она скрупулезно разбирает собственную личность: семью, географию, профессию. Объем в спектакле создается за счет философского трактата Владимира Бибихина"Узнай себя«, отрывки из которого читает Ангелина. Личная история: рождение в маленьком городе, жизнь с пьющим отцом, учеба — через частное проявляется общее, через биографию Ангелины возникает история поколения и страны. Спектакль, как правило, идет на внесценических площадках, например в барах, где расстояние между зрителем и исполнительницей сокращено. Это позволяет создать пространство тесной коммуникации между ними, наладить доверительные отношения на дистанции художественного высказывания. Вместе с Ангелиной зрители сталкиваются с внехудожественной реальностью, проживают с ней критический опыт, сопоставляя свою биографию с биографией автора.

В калининградском спектакле «Лес. Свое» Ангелина Засенцева выступает уже в качестве режиссера (авторы проекта — Ольга Дмитриева, Ангелина Засенцева, Елена Саморядова, Юлия Чурилова). В нем художник и этнограф Ольга Дмитриева работает со своим психогеографическим опытом, завязанным и на истории страны, и на локальном контексте Калининграда.

В «Диалоге» Театральной площадки MOÑ (режиссер — Роман Феодори, хореограф — Владимир Варнава) в центре внимания оказывается актер и танцовщик Нурбек Батулла. На протяжении всего спектакля он ведет диалог со своим отцом, известным писателем Рабитом Батуллой. Через личное исследование семейного прошлого, сопоставления биографий самого Нурбека и его отца возникает исследование и татарской идентичности, и культуры народа. К голосу Нурбека, центральному и занимающему большую часть сценического времени, в спектакле присоединяются голоса других сыновей других отцов — композитора Ислама Валеева и музыканта Сугдэра Лудупа, обращающегося к родителю на тувинском языке. Разговор с отцом, возвращение к корням — общее место для всех, повод для приглашения зрителя к соучастию, к коллективному сопереживанию.

В спектакле Красноярского ТЮЗа «Всё как у всех» (режиссер — Ксения Пещик) актриса и автор-документалист Елена Половинкина становится ретранслятором трех поколений женщин своей семьи. Автописьмо — их традиция. В хронологическом порядке Половинкина читает отрывки из дневников сначала своей мамы, потом собственных, а затем и своей дочери. По способу существования Половинкина наиболее близка к Ангелине Засенцевой — это тоже стендап, построенный на представлении собственной личности через ироническое отстранение. Принципиальное отличие автофикшна Половинкиной от череды подобных работ в его интонации и эмоциональном посыле: она не пытается отрефлексировать травматический опыт, а фиксирует аффект другого рода — положительно заряженный. Спектакль уже в своем названии манифестирует схожесть всех со всеми, но при этом мы понимаем, что не каждая семья может поделиться таким запасом любви, который щедро выплескивает на своих зрителей Елена Половинкина. С одной стороны, вслед за авторами дневников мы проходим через трагические страницы истории — общие места для всех семей на постсоветском пространстве. С другой, окрашенные личной оптикой, они перестают быть универсальными, выходят из привычного паттерна восприятия, установленного как единственно возможная истина. Так, например, оказывается, что отсутствие отца, который не вернулся с войны, не всегда воспринимается как безусловное горе, ведь это значит, что в доме спокойно, никто не пьет и не бьет мать. Трудные времена в рассказе Половинкиной всегда соседствуют с простыми житейскими радостями: рождением детей, смешными письмами к Деду Морозу, семейными застольями, — жизнь всегда продолжается и всегда побеждает. Автофикшн Елены Половинкиной — это сеанс жизнелюбия и жизнерадостности, обладающий мощным терапевтическим эффектом для всех присутствующих в зале.

Вторая стратегия работы авторов-документалистов — передача голоса нарратора с помощью других медиумов. Автор назван, мы узнаем его, но не видим. Например, в спектакле «Аэлита. Инвентаризация» (режиссер — Карина Бесолти) сама Аэлита не появляется ни разу, но мы постоянно ощущаем ее присутствие через соприкосновение с артефактами ее памяти, забот-ливо собранными в рукотворные книжки, и с ее голосом, который зритель слышит в наушниках. В спектакле нет актеров. Его играют для пяти-шести зрителей, каждый из которых располагается за отдельным столом, получая сделанную Аэлитой книгу с записками о себе, открытками, фотографиями и плеер с наушниками. Отправной точкой для исследования Аэлиты Садретдиновой, не имевшей до этого серьезного театрального опыта, становится потерянная военная форма умершего отца. Под кураторством драматурга Элины Петровой Аэлита пишет текст о своем отце, фиксируя все предметы, которые о нем напоминают, проводя полную инвентаризацию своего прошлого. В спектакле об отце свидетельствует не только сама Аэлита, но и ее мама, две ее сестры и две дочери. Женский хор говорит об ушедшей и очень важной для каждой из них мужской фигуре — неоднозначной, иногда кажущейся излишне жестокой, но любимой. Проживая утрату не только отца, но и постепенно стирающейся памяти о нем, Аэлита создает объемную картину своего прошлого. Кажущееся общим для всех свидетельниц, оно оказывается подвержено аберрациям памяти: об одних и тех же событиях сама Аэлита и ее родственницы могут говорить совершенно по-разному. И, как и в спектакле Половинкиной, это ломает стереотипное восприятие — правдой оказывается либо то, что есть здесь и сейчас, либо то, во что мы верим.

В спектакле «Артем Томилов» Томилов, выступающий в качестве режиссера, автора-документалиста и объекта исследования, тщательно фиксирует свои воспоминания о детстве и юности на окраине Омска. Его опыт, во многом психогеографический, укорененный в локальном омском контексте, разложен на тринадцать актеров, каждый из которых играет одновременно и Артема, и себя в зазоре с опытом Артема. Каждый актер на сцене — это разные грани Артема Томилова, показывающие вариативность личности и позволяющие расширить время. С одной стороны, мы четко следуем за опорными точками биографии Томилова — школьный буллинг, пацанские разборки, учеба в универе, переезд в Петербург и т. д. С другой, время как будто разжимается, потому что тринадцать Артемов на сцене — это один подлинный, возникающий в разных обстоятельствах и на разных этапах жизни. Томилов превратил работу над спектаклем в тотальный перформанс: сначала фиксируя свои воспоминания и рефлексию себя сегодняшнего в огромных постах в телеграм-канале, потом и работу над спектаклем, отношения с актерами и руководством театра. На премьеру в «Пятом театре» Артем Томилов пригласил еще одного Артема Томилова — своего ровесника, выросшего в Омске и оставшегося там. Таким образом, зрители попадали, с одной стороны, в пространство проживания личного опыта Томилова, который, с другой стороны, оказывался неотделимым от общей для них всех локации — города Омска.

Третья стратегия театрального автофикшна скрывает от нас нарратора, он растворяется и практически не угадывается в художественном тексте. Индивидуальный опыт становится основой для художественного произведения, но впрямую его автор не свидетельствует. Так работает спектакль Театрального проекта 27 «Принц в корзине». В его основе — пьеса Клавы Ильиной, материалом для которой послужила биография режиссера Владислава Тутака. Узнать об этом можно лишь из аннотации к спектаклю или из биографических совпадений: герой хочет стать режиссером театра кукол, но его отец, некогда известный спортсмен, категорически против. Личный опыт Тутака в спектакле вписан в рамку шекспировского «Гамлета» с Королем-Отцом, Королевой-Матерью и Принцем-Сыном. Тут труднее всего определить, что в истории «авто», а что «фикшн», она изначально работает на уровне архетипического конфликта отцов и детей, универсального на все времена. Тутак-режиссер отчуждает от себя собственное Я и личный опыт, выстраивая с ними дистанцию, усиленную и сконструированной другим автором пьесой, и культурными отсылками к Шекспиру. Режиссер смотрит на себя как на объект исследования, а сам процесс создания спектакля тождествен процессу ауторефлексии. Она появляется не за счет свидетельствования от первого лица, а благодаря временному зазору между героем (полностью или частично совпадающим с автором) и режиссером, смотрящим на события как третье лицо. Такой способ позволяет переосмыслить собственный опыт, изменить отношение к нему. В спектакле Тутака эта перемена связана с восприятием Отца (Иван Трус) — его голос становится едва ли не важнее голоса Сына (Валерия Ледовских). Персонаж Труса проходит путь от масочного героя — деспота, маленького королька в собственной семье — до сломленного человека, желающего близким счастья, но не умеющего проявлять ни любовь, ни заботу. И этот же путь проходит и режиссер — от обиды к прощению, от нежелания общаться к пониманию мотивации поступков отца. Фокус смещается с его собственной личности на личность отца — на объект, с которым связан травмирующий опыт, требующий проживания.

К этой же стратегии можно отнести ряд спектаклей, создатели которых не определяют их как автофикшн, но наряду с автобиографическим методом работы в них так или иначе присутствует сам нарратор. Так работает, например, спектакль Дмитрия Крестьянкина «Квадрат», на первый взгляд сконструированный как документальный — из рассказов парней, детство которых прошло в Туле в 1990-хгодах. Одноименную пьесу написал сам режиссер, опираясь на собственную биографию и воспоминания своих детских друзей. В спектакле он и автор-документалист, и постановщик, а иногда и исполнитель одной из ролей (но, как правило, не играет героя, прототипом которого является сам), то есть не выступает только в качестве донора историй или автора пьесы, а постоянно присутствует в сценическом произведении в разных ролях. Как и в «Принце в корзине», в «Квадрате» выстраивается временная дистанция между нарратором и режиссером, позволяющая отрефлексировать прожитый опыт. «Квадрат» через личные воспоминания работает с коллективной травмой, присущей поколению, родившемуся в конце 1980-х — начале 1990-х годов (к которому относится сам Дмитрий Крестьянкин), и связанной с событиями социально-политической истории России. Спектакль, в котором взросление нескольких тульских парней протекает на фоне перестройки, становления демократии, критической экономической ситуации и Чеченской войны, объединяет «типичные для групп, острые, даже болезненные, переживания людей, имеющие последствия не только на уровне индивидуальной психики, но и на уровнях групповом и социальном»7. Таким образом, «Квадрат» заходит на территорию культурной и коллективной травмы, в центре которой «нечто беспокоящее, болезненное, требующее исцеления»8. Он предлагает зрителям безопасное коммуникативное пространство, где возможен опыт совместной рефлексии общего, во многом идентичного, опыта, связанного с памятью поколения о событиях, нарушающих нормальность бытия, и объединенного общими пространственно-временными координатами. Крестьянкин, разрывая связь между я-субъектом и я-объектом, запускает коммуникацию со множеством контрагентов, проблематизируя несовпадение героя и нарратора. То, что в детстве воспринималось как норма, на расстоянии временной дистанции видится иначе, требует пересборки и перепроверки собственного эмоционального опыта. При этом герой и нарратор, как и в автофикшне, соотносятся с одной и той же фигурой — режиссера Дмитрия Крестьянкина.

И Тутак, и Крестьянкин наделяют своими личными чертами и событиями биографии универсального повествователя (или группу повествователей), свидетельствующего за них в сценическом тексте. Для Тутака «Я» — это первый импульс, точка отсчета для создания спектакля, в котором «Я» режиссера — это «Я» любого подростка, находящегося в эпицентре вечного конфликта отцов и детей. Спектакль работает с индивидуальной памятью, сосредотачиваясь на сложных социальных взаимоотношениях, с которыми сталкивается каждый индивид на определенном этапе жизни. «Я» Крестьянкина в «Квадрате» — тоже отправная точка, с которой начинается исследование собственной биографии и процесс постановки спектакля, но «Я» нарратора здесь — это «Мы», свидетельствующее от лица нарратора и его дворовых друзей и соотносящееся с целым поколением подобных ребят. В «Квадрате» индивидуальная память неотделима от памяти коллективной.

В широкой гуманитарной мысли автофикшн включен в memory studies — исследования темы памяти и становится одним из инструментов борьбы с забвением. Ян Ассман выделяет три области памяти: внутреннюю, коммуникативную (социальную) и культурную9. Его теория восходит к тезисам, выдвинутым французским социологом Морисом Хальбваксом, в которых он противопоставляет личную (внутреннюю) память исторической (внешней)10.

По мнению ученого, историческая память, с одной стороны, шире памяти индивидуальной, а с другой, она более схематична, а сама история — не память вовсе, она скорее «похожа на кладбище»11, так как предельно обезличена. Алейда Ассман в работе «Длинная тень прошлого» выделяет еще один тип — политическую, способную связать личную и культурную память12.

Автофикшн в этой системе координат оказывается на пересечении внутренней памяти, апеллирующей к субъектности «я», и коллективной памяти, выражающей опыт определенной социальной группы, при этом встраиваясь в память политическую, понимаемую здесь как общественно значимая. То есть автофикшн, построенный на обращении к личному опыту, затрагивает темы, которые важны целым социальным группам, дает возможность ощутить общность с другим на основе прожитых подобных событий, ситуаций, эмоций.

Это сближает автофикшн с автоэтнографией — разделом социологии, в основе которого лежит автобиографический метод — «самостоятельное и ответственное индивидуальное или коллективное конструирование личной истории»13.

Опыты, в которых художники обращаются к себе и к своей биографии, возможно, не способны преобразовать реальность, но совершают попытку ее пересборки. С помощью игнорируемых большой историей частных свидетельств они выстраивают альтернативную объемную и вариативную реальность, ищут собственную идентичность, независимую от господствующего нарратива. В группе «ВКонтакте» тюменского музея воспоминаний «Мы жили», программно занимающегося восстановлением биографий тех, кто захоронен на Текутьевском кладбище в центре города, в информации о проекте написано: «Вы не великие герои, но вы были люди». Автофикшну как жанру это высказывание, мне кажется, близко. Правда автофикшна — то, что происходит здесь и сейчас — в момент коммуникации между зрителем и автором, которая не ограничивается сценическим временем. Спектакль — это лишь приглашение к дальнейшему диалогу, предложение совершить подобный опыт и с собой, а значит, утвердить себя и свою жизнь как нечто значимое и красивое, достойное того, чтоб остаться в истории.

Май 2024 г.

1 Толковый словарь живаго великорускаго языка Владимiра Даля: [Электронный ресурс]. URL: https://slovardalja.net/word.php?wordid=124 (дата обращения: 01.05.2024).

2 Цит. по: Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: автофикшн // Новое литературное обозрение. 2010. № 3. С. 12.

3 Duncombe S. Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture. Portland: Verso, 1997. P. 11.

4 Обнять и плакать: [Электронный ресурс]. URL: https://uralbiennial.ru/calendar/event15-to-embrace-and-to-cry (дата обращения: 17.05.2024).

5 См.: Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. М.: Праксис, 2006. С. 256.

6 Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году. СПб.: Наука, 2007. С. 244.

7 Емельянова Т. П. Культурная травма: социально-психологические аспекты // Материалы итоговой научной конференции ИП РАН (14–15 февраля 2008 г.). М.: ИП РАН, 2008. С. 75.

8 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 13.

9 См.: Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004.

10 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 8.

11 Там же. С. 10.

12 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение. 2014.

15 Рогозин Д. Как работает автоэтнография? // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. С. 225.

Комментарии (0)