ОПЫТ ЧТЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

«Еще несколько лет назад социологи культуры писали, что у „травмы“ нет языка — она либо использует уже готовые, существующие в обществе языковые клише, либо молчит. Сегодня новодрамские специалисты свидетельствуют, что у юных авторов это чуть ли не магистральный тренд, что описанием детских травм современная драматургия уже наелась до отвала»1, — заметила Галина Брандт по поводу драматургической лаборатории в 2021 году. И правда, если открыть шорт-лист фестиваля «Любимовка»-2021 и читать подряд, то оказываешься в потоке рефлексии смерти/разрушительного самоанализа/репрезентации травмы. Если оглянуться на историю новейшей драматургии, то содержание первой ее волны точно раскрывает название книги Марка Липовецкого и Биргит Боймерс — «Перформансы насилия»2. Новая новая драма началась с крика отчаяния героев пьес Василия Сигарева или Юрия Клавдиева, со «свидетельских показаний» жертв насилия в текстах доковцев, с оголенной исповедальности Евгения Гришковца.

В новой драме второй половины 2010-х — 2020-х есть много текстов, где авторы по-разному работают с конкретной травмой — смерть близких, темы буллинга, дискриминации, идентичности. Об этих пьесах тоже пойдет речь, но сначала мне хотелось бы написать о нескольких недавних пьесах, которые выражают коллективное ощущение (наверное, громко будет сказать «коллективную травму», хотя это и подразумевается), которые созданы в «эру свидетельства».

НЕСКОЛЬКО ПОЭТИЧЕСКИХ ПРАКТИК

Читая шорт-листы драматургических конкурсов за 2022–2023 годы и изучая, что о драматургии и современной литературе пишут исследователи, я нашла два точных определения для этих пьес — «ритуал» и «горевание». Первое слово взято из «Перформансов насилия», а второе — из статьи Ольги Касьяновой в журнале «Искусство кино».

«И в момент, когда мир перешел в острую фазу сумасшествия, когда стал разрушаться мой частный порядок, когда одна за одной посыпались потери, я обнаружила себя читающей» 3, — пишет Касьянова. И еще: «Искусство повествования помогало, сохраняя память о нормальности в предельно ненормальных обстоятельствах»4.

Этот тезис кажется важным, потому что тексты последних лет предлагают зрителю-соучастнику практику совместного переживания неких испытываемых, наверное, многими чувств — растерянности, бессилия, смятения, боли. А еще в этих текстах, конечно, происходит поиск языка для разговора о травматичном.

«Поблагодарите себя за бессилие.

И возвращайтесь к своей текущей рутине».

Пьеса Оли Потаповой «Годы деревьев» (2023) построена музыкально — как попеременное движение параллельных речевых потоков: монолог К.-Кати, переживающей гибель мужа на войне; голос Андрея в наушниках, транслирующего различного рода практики — плетения, паузы, сопротивления; и поэтическое течение слов X., выговаривающей абстрактное ощущение боли. Три темы, сплетаясь и расходясь, звучат с разными тональностями, обозначая разные способы переживания травмы и разговора о ней. Акторы речи размыты, единственным говорящим, по ходу пьесы собирающимся в персонажа, становится Катя. На протяжении монолога из обрывков фактов, ощущений, действий конструируется образ женщины средних лет, живущей где-то в российской глубинке, с большой семьей, но одинокой, постоянно работающей, уставшей, такой житейски-простой, абсолютно беззлобной: говоря о смерти мужа, она никого не обвиняет, кроме себя, — отпустила, не удержала. Героиня пытается жить надеждой на то, что муж не погиб, а пропал, — и то полностью погружается в эту иллюзию, то выходит из нее.

Другой голос — бодрый, ироничный и насмешливый «коуч» Андрей. Его реплики — рандомные рассуждения о явлениях природы в форме медитации — о годичных кольцах на деревьях и лишайнике, о грибницах и крапиве. Добро-едкие тексты — одновременно и вдохновляюще-терапевтические практики в духе «чему я научился у змеи», такое путешествие в причудливую жизнь растений и грибов — в мир, который устроен по-другому и который намного больше человеческого, а также — остроумный растениевый эзопов язык, где «практики сопротивления» — это бунт миллионов гусениц. Наверное, это наивно, но в контексте жизни во время катастрофы память о том, что «в любую, даже самую адскую весну цветут одуванчики», — это важно.

Текучий исповедальный монолог Кати и ритмичные практики Андрея разрезают поэтические фрагменты от X., привнося в текст интонацию отчаяния, оголенную эмоцию: «Что я могу сделать. Что. Что. Что / Я без рук без ног без глаз без головы / Во мне все есть, во мне годы память / Но нет рук ног глаз ушей головы».

Поток слов, принадлежащий стертому субъекту, написан в традиции драматургии in-yer-face и первой волны новой драмы — предельно резко и остро, языком обнаженного нерва — тем способом разговора о боли, когда читателя/зрителя будто затаскивают в это переживание. Мое предположение, что такой язык в новейшей драматургии редко используется (в конкретном случае это лишь один из модусов), современные авторы как будто больше ищут слова условно «бережные», чем условно «травматичные».

«Годы деревьев» — тема с вариациями. Действие пьесы — собирание осколков-лоскутков чувств в единое состояние, «песни» каждого из медиумов все больше сливаются в гармоничную музыку, после момента экстремального напряжения — внутреннего сгорания, ощущения бессилия всех перед катастрофой, смертью и болью — в развязке происходит эффект, наверное, временного, но успокоения. "Человек никогда не сможет стать деревом. <…> Мы не можем сопротивляться этому ходу вещей. Все, что мы можем, — осознать эту трагедию и прожить ее«.

(мне кажется, в начале было бы хорошо,

если на сцене будут растерянно стоять

сто сорок пять миллионов человек)

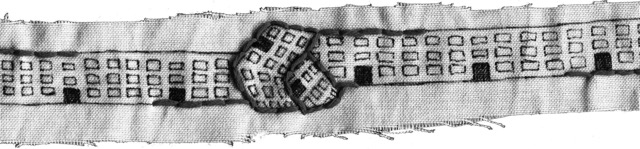

Пьеса Викентия Костюкевича (псевдоним Виктории Костюкевич), «текст для театра: труд по снятию интеллектуальной порчи» (2022), как и «Годы деревьев», задает пространство коллективного переживания: одним из героев пьесы обозначены «мы» — «сто сорок пять миллионов человек». А другим субъектом/объектом — «простая русская девушка скрученная в узел нэнсидрогович».

В лирической фантасмагории Костюкевич соединяются нарратив о путешествии нэнси по родной пятиэтажке в поисках отца и поэтическое выговаривание противоречивого чувства, которое «мы» (словно хор) испытываем и к нэнси, и шире — к родине. За старый добрый сюр отвечает российская действительность, представленная в жанре фарса. Городские фрики — соседки, земляная женщина, учительница галина васильевна скрилекс, следователь в телефоне — сотканы, с одной стороны, из клише и знаков времени: здесь и про бандитов 90-х, и про амурских тигров, и про уроки истории, где на каждом тема — Гитлер, и про телевизор, заменяющий папу и маму; с другой стороны, из горьких ощущений утраты и одиночества — от каждого кто-то ушел (дочь-проститутка, сын-солдат, внук-эмигрант). Нэнси ко всем соседям испытывает безусловную любовь и жалость, они к ней — скорее раздражение и желание использовать, а потом еще стукнуть. Соседи представляют собой случаи единого героя, это такой аттракцион. Главное происходит между «гротескным субъектом» коллективного «мы» и нэнси. Может быть, это ироническое, лирическое, ритмичное, фрагментарное, поэтическое (и бытовое) повествование ведется от «имени» постсоветско-российского коллективного бессознательного. А чувство, которое транслирует этот странный эклектичный гибрид, — нераздельность, скрученность в узел любви-ненависти.

Нэнси — и сама идея родины, и та, кто получает пощечины от этой родины, и простая русская, скрученная в узел родиной, связанная ее прошлым, настоящим и, что уж говорить, будущим. Кажется, что разрыв узла — невозможная ситуация. Чуда не случается: узел развязывается, но перед этим нэнси разорвут на части и заново сошьют, сделав из нее уже и не ее (вроде) вовсе: «я снова могу говорить, как не привычно / я простая русская девушка нэнси дрогович… / — стоп! никаких „я“, только „мы“ теперь привыкай / мы». «Любовь к родине — это как абьюз», — сказала писательница Наталья Ключкарева в одном интервью после эмиграции, именно этому чувству и посвящен «текст для театра».

После того как нэнси становится «мы», авторский голос, наоборот, сужается до личного фокуса, «речь влюбленного расплывчата рассеяна» — но здесь разговор о феномене любви (абьюзивной, тиранической, желающей подчинить и подчиниться) и личный, и всеобъемлющий, и телесно/душевно ощутимый, и абстрактно образный. В контексте балансирования в тексте между личным и коллективным думается о наследовании текста Костюкевич драматургии Гришковца (хотя язык Костюкевич, гиперобразный и рваный, на язык «лирических баек» Гришковца совсем не похож).

Заканчивается пьеса музыкальной модуляцией (из «тише» в «громче») — заклинанием на надежду и рассвет.

«Как может быть,

чтобы Ванечка жил,

когда такая весна».

Пьеса Наталии Лизоркиной «Ваня жив» (2022) — это практика заговаривания реальности, практика отрицания и легкого абсурда. Фокус драматурга не сложный, но эффективный и взрывающий: в тексте Лизоркиной названия событий, фактов и чувств означают противоположное. Вместо смерти — жизнь, вместо грусти — радость, вместо говорения — молчание и так далее. Главная героиня Аля находится во власти защитного механизма — отрицания смерти сына, поэтому она считает, что «Ваня сейчас там, где мир» и «мой Ванечка жив и здоров». По классификации психологов, «отрицание» относится к примитивным видам психологических защит, отрицание — как бы самый базовый, «детский» механизм. «Примитивизму» выбранного метода защиты вторит простой и наивный язык пьесы.

Интересно, что этот точно найденный прием раскрывает сразу две важные проблемы: чтобы приблизиться к исцелению, о травме нужно говорить открыто, но человек сталкивается, с одной стороны, с внутренней преградой — различными защитными механизмами психики, с другой стороны, с внешней цензурой, заставляющей говорить аккуратно и искать «разрешенные» слова для выговаривания (в контексте пьесы игра в обратные значения — это еще и отражение процессов в нашей оруэлловской реальности, где «свобода — это рабство»).

События в тексте «Ваня жив» — это блуждание Али по городу со своей бедой, столкновение с разными людьми (продавщицами, женщинами, детьми, другом Вани), похороны сына, акция отчаяния на площади, арест, суд, тюрьма и «абсолютная свобода».

Этот концентрированный текст, который, по ремарке драматурга, предполагается для произнесения («можно петь, можно читать») одним человеком, вызывает сильный эмоциональный эффект, потому что, с одной стороны, сознание проделывает операцию дешифровки и воспринимающий ощущает именно то, что скрыто за словами «У меня очень много друзей и очень много поддержки», «У меня свой подкаст, в котором я молчу. Поэтому я в безопасности», «Алю никто не обижает», «Он не тащит ее по земле», «Со мной все очень-очень хорошо обращались». А с другой стороны, иногда эти словесные ситуации высвечивают тот абсурд окружающей реальности, когда фраза Судьи «Приставы, освободите гражданку» с горечью воспринимается как событие совершенно невозможное (в этом смысле каждый акт ненормализации происходящего кажется очень важным).

В кульминации пьесы, в тюрьме, после невероятного количества перенесенного насилия, Аля выходит из отрицания и произносит «реальные» слова о смерти сына, впервые открыто сталкиваясь со своей громадной болью. Встретившись с ней, она становится «абсолютно счастливой и абсолютно свободной» — и, кажется, эти последние ремарки пьесы могут быть одновременно и реальностью, и ее противоположностью.

НЕСКОЛЬКОТРАВМАТИЧЕСКИХ ПРАКТИК

А теперь об иных и по языку, и по способу раскрытии темы травмы пьесах, транслирующих, скорее, частный опыт.

«Нам всем нужен

конец света».

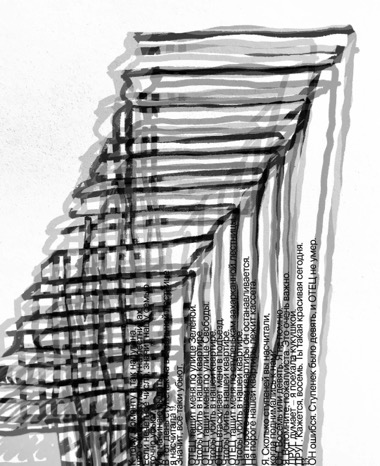

«ИМЯРЕК АНОНИМ» (2023) Риты Кадацкой — очень жесткий и тревожный текст. Эта пьеса — монодрама, в ней мир дан через оптику девушки без имени, а точнее, с тремя именами — Лея-Майя-Кира. Здесь представлен ретроспективный взгляд на детство (с 10 до 15 лет) и его поворотный момент (смерть отца). Переезды из города в город и смена имен, отцовская жестокость и ощущение постоянной угрозы, внушение собственной никчемности («Просто без меня ты никому не нужна. Запомни это. И если кто-то обращает на тебя внимание — значит, хотят подобраться ко мне. Сделать вред мне. Через тебя. Это важно»), мечты о «настоящем отце» в лице друга семьи, поглощающий страх смерти, перманентная ненависть к себе и миру. Узловое событие в пьесе — первая влюбленность героини в Егора, первый опыт столкновения с ненасильственной коммуникацией, который прерывается очередным переездом. Переоткрыв мир заново, героиня твердо намеревается убить отца — в итоге смерть приходит к нему от рук других. Пока отец доживает последние дни в больнице, мир снова переворачивается и подкидывает новый эпизод насилия — домогательства со стороны друга семьи. Это событие неожиданно сближает героиню с отцом, заставляет понять его жестокосердную философию («Люди — такое дерьмо, Кира»), а позже, уже после его смерти, начать путь принятия и прощения.

Холодный и отрывистый, поэтический и рациональный способ рассказывания выражает травмированное сознание героини — оно не расколото, но искажено. Один из интересных механизмов психики, например, придуманный героиней метод борьбы с бесконечной непредсказуемостью — «чет-нечет», где чет — это хороший исход, а нечет — плохой: «Если нечетное число, значит, нашу семью точно убьют. <…> В тот день ступенек на вокзальной лестнице я насчитала 9. Значит, все-таки убьют»; «В прихожей стоят кроссовки, ботинки, кеды и гриндерсы. Всего 4 пары. 4 на 2 будет восемь. Сплошные четные цифры. Все будет супер хорошо». Чтобы удержаться в реальности, чтобы не упасть в бездну, сознание героини цепляется за «якоря», постоянно возвращаясь к безопасным (или понятным) образам и действиям — это «корабельные» сосны на родине Леи и «тупые» сосны Майи, это качели и ощущение тошноты, это бежевый автомобиль отца и яркий автомобиль друга семьи, это «зеленое кресло», на котором Майя сидела, соприкоснувшись с Егором, — самый главный якорь: «И думаю, что надо запомнить это ощущение. / Чтобы надевать как кислородную маску. / Потом».

В монодраме Кадацкой события предстают как немного отстраненный взгляд из настоящего в недавнее прошлое — произошедшее переживается не в моменте, а реконструируется с небольшой дистанции, пьеса заканчивается намерением героини начать новую жизнь в Петербурге (в этом смысле интонация Кадацкой отличается от близких ей монодрам Василия Сигарева именно наличием этой отстраняющей дистанции). Оттого о болезненно-остром говорится открыто и ясно (без психологических преград), языком фактов, конечно пропущенных через призму субъекта, — и хотя в пьесе нет попытки провокации чувств, но сама по себе демонстрация тотального насилия воспринимается тяжело.

Можно еще обозначить и другие по интонации и языку выговаривания травмы методы: так, в пьесе Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате» (2021) история о переживании смерти отца становится фантасмагорическим аттракционом-приключением с иронически-лирической окраской: героиня Жанна везет тело отца, чтобы похоронить, и разговаривает с его призраком, а через него — с самой собой, погружаясь в процесс принятия и отпускания обиды.

Или, например, текст Екатерины Златорунской «Когда я был Андреем» (2022) демонстрирует психологический момент расщепления: травматичное событие смерти матери заставляет сознание юной героини разделиться надвое — на Аню и Андрея. Их диалоги и монологи представляют собой болезненно-нежный поток воспоминаний и ощущений детства до момента раскола. В тексте конструируется образ очень хрупкого сознания, изо всех сил пытающегося, с одной стороны, удержать целостность, придумывая дружбу между расщепленными частями личности, связывая их мнимо-общим радостно-грустным прошлым. А с другой стороны, в сознание постоянно врываются сигналы из объективной реальности, в которой не существует Андрея, а есть только Аня. В развязке порушенная целостность восстанавливается.

Нельзя не признать, что сегодня есть «мода» на разговор о травмах. Иногда это может казаться натянутым и излишним. Но думаю, что в широком смысле это хорошая практика: каждый такой разговор прерывает процесс нормализации, высвечивает те проблемные зоны (когда речь, например, о бытовом или социальном насилии), с которыми необходимо работать, а если говорить о теме утраты — то дает человеку пространство горевания и возможность эмпатически подключиться к беде другого. Тексты, созданные для театра, самого действенного из искусств, в этом смысле особенно ценны — практикой совместного чувствования, как будто ритуального процесса этого горевания. И еще: если язык способен формировать реальность, то в новейшей драматургии обозначается добрая тенденция — наша реальность будет бережной.

Сентябрь 2024 г.

1 Брандт Г. Театр в лабораторном режиме: нижнетагильский случай // Петербургский театральный журнал. Блог. 2021. 20 сент. URL: https://ptj.spb.ru/blog/teatr-v-laboratornom-rezhime-nizhnetagilskij-sluchaj/ (дата обращения: 06.09.2024).

2 Липовецкий М. Н., Боймерс Б. Перформансы насилия: литературные и театральные эксперименты «новой драмы». М.: Новое литературное обозрение, 2012.

3 Касьянова О. Чтение в чрезвычайной ситуации: автофикшн и горевание // Искусство кино. 2022. № 9/10. С. 182.

4 Там же. С. 178.

Комментарии (0)