«Риф». По роману А. Поляринова. «Такой театр» на площадке «Скороход».

Режиссер Борис Павлович, художник Ольга Павлович

Борис Павлович часто использует романы как материал для своих постановок. В этот раз основой спектакля стал «Риф» Алексея Поляринова. В детективном романе о сектах и памяти три истории постепенно сплетаются в одну. Линия Киры, молодой учительницы, начинается в 1986 году в выдуманном городе Сулиме; линия студентки Ли, изучающей концептуальное искусство, — в 1995 году в Миссурийском университете; линия Тани, студентки киношколы, — в современной Москве (позже мы узнаем, что Кира — ее мать). Судьбы девушек свяжет Юрий Гарин — в прошлом преподаватель Ли, лидер секты «Чаща», в которую уходит Кира, в настоящем.

Режиссер концентрирует внимание на переживаниях героинь, на их историях, в которых произошло столкновение с закрытыми сообществами. Основой спектакля становится монолог. Героини рассказывают о событиях, лишь изредка сопровождая повествование условными действиями.

Актеры сидят справа и слева по периметру сцены, будто продолжающей зрительный зал-трибуну площадки «Скороход». Слева в глубине стоит ударная установка, а справа от нее большой барабан и меловая доска. Центр пуст. В начале спектакля его занимает современная девушка в штанах карго, рубашке, вязаной жилетке, шапке, очках, с айфоном, висящим на ремешке через плечо, и термосом в руках — одна из нас. При общем свете, обращаясь прямо в зрительный зал, девушка представляется. Это Таня (Юлия Захаркина). Иронично, в формате резюме Таня рассказывает о себе и переходит к главному — к питчингу сценария документального фильма о том, как ее мать попала в секту.

Спектакль начинается с подстройки к реальности. Этим прямым обращением к залу в роли Тани Юлия Захаркина включает зрителя в игру. Первая сцена с Кирой (Юлия Гришаева) работает так же. Героиня проводит урок истории города Сулима — зрительный зал становится школьным классом. Кира, в красном берете, синем платье и вязаной жилетке с орнаментом в виде оленей, рисует на школьной доске скелет великана — карту города Сулима — и периодически задает зрителям вопросы, проверяя, хорошо ли ее слушают.

Роман «Риф» пронизан своей собственной мифологией о сбрасывающих рога оленях, застывающих во льдах тритонах и болеющих посмертием людях. Аудиально-визуальное пространство спектакля меняется при первом столкновении с мифологическим. Аудитория, место для монологических высказываний, превращается в зону памяти, в пространство нереальное, где связи между временами и историями героинь предстают отчетливей. Кира вместе с журналистом Титовым (Алексей Матвейчук), изучающим демонстрацию рабочих 1962 года в Сулиме, приходят на рогатое кладбище. Свет приглушается. Тишину заполняет дыхание мехов баяна. Звуки циркулирующего через инструмент воздуха вырастают в тревожные тянущиеся аккорды. Кира стоит прямо, ее взгляд направлен в зал. Она в ужасе кричит: «Не трогайте рога!» — но уже поздно, Титов прикоснулся к ним. Это событие становится символическим для Киры — она столкнется с прошлым Сулима и своей семьи. Рога — символ памяти — к концу первого акта заполнят всю сцену.

Борису Павловичу интересен процесс погружения в замкнутую систему. Этот процесс он пытается реализовать через форму спектакля, играя с театральной природой, родственной ритуалу.

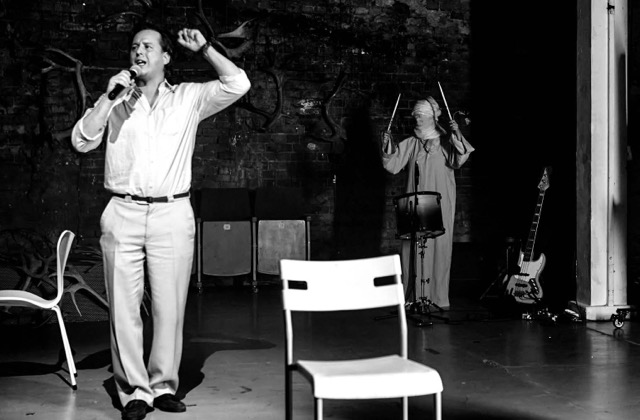

Сменой общего освещения на приглушенное сценическое, гипнотическими видеопроекциями танцующих линий и рогов (медиахудожник Александра Магелатова) — ритуальностью, выраженной художественными средствами, режиссер вытесняет реальность, которую в первых сценах Тани и Киры подчеркивал. Переход от светлого к темному, от статичного к рябящему, от тишины к шуму — контрасты помогают это сделать. Зритель, отчетливо понимавший в начале свою роль слушателя, с развитием действия втягивается в задымленный мрак сцены. В созданном мистическом пространстве общность зрителей будто распадается: каждый погружается в историю сам. Особую роль в вытеснении реальности играет музыка. Соединение нескольких ритмических рисунков и прямой бочки (за ударными Георгий Саварский) рождает шаманское звучание. Зрителю не избежать физических реакций на агрессивно громкую пульсирующую мелодию: он либо сливается с ритмом, либо остается в сдавливающем дискомфорте.

Ритуал невозможен в присутствии зрителя, но зритель может перевоплотиться в участника ритуала — об этом рассуждает Поляринов в своем романе. «Каждый художник хочет создать из своей аудитории закрытое сообщество» — на уровне формы режиссер вторит герою Юрию Гарину.

«Все начинается здесь, в этой аудитории в стиле лофт», — говорит Гарин (Александр Худяков). Худяков единственный из актеров, сидящих по периметру сцены, с самого начала спектакля находится в образе. В его руках записная книжка, он хищным взглядом изучает зрителей. В первой сцене с Ли (Кристина Токарева) Гарин рассуждает, этично ли делать объектом изучения человека без его разрешения. Он вторгается в пространство зала, выбирает жертву и направляет на нее камеру телефона. Зритель, конечно же, смущается, улыбается, подтверждая мысль профессора о том, что знающий об изучении себя человек действует неестественно.

Гарин Худякова отталкивает своим склизким обаянием. Для него все действительно начинается в аудитории: обращение слушателя/зрителя в последователя. Сразу после знакомства с Ли он зовет ее на концерт Братьев Волковых. Гарин руководит пульсирующей мелодией. Гипнотический ритм становится его проповедью. В финальной сцене первого акта проповедь повторяется, но к прямой бочке и ритмическим рисункам перкуссионных инструментов добавляются басистые аккорды электрогитары, на которой играет Александр Худяков. Рок-концерт, только вместо потной прыгающей толпы фанатов вторящие лидеру последователи. Гарин произносит заповеди хорошего студента, а остальные скандируют своеобразное «аминь»: «Графит в алмаз!»

Второй акт начинается так же, как и первый, но теперь центр сцены занимает Марта Шульц (Анна-Магда Обершт) — клинический психолог, специалист по деструктивным культам. Обращаясь в зал и к остальным актерам, Марта задает вопросы, помогающие определить, социально зависимый ли ты человек, причастен ли ты к деструктивным группам. Общение с Мартой напоминает групповую терапию: актеры вне образов рассказывают личные истории о том, как проявлялась их социальная зависимость.

Концентрируя внимание на героинях, режиссер не занимается разбором именно Тани, Киры и Ли, его больше интересуют их социальные роли: отношения матери и дочери, педагога и ученика. Для этого также появляются личные истории актеров — Борис Павлович усиливает уход от сюжетики романа к темам, которые в нем поднимаются.

Линия Ли из романа сокращена, при этом режиссер одной сценой вскрывает болезненные отношения педагога и ученика. Череду реальных историй актеров продолжает Кристина Токарева в роли Ли. Она рассказывает об удивительном открытии: ее бабушка — русская еврейка. Александр Худяков, подхватывая тему, вспоминает о трудностях жизни русских евреев и упоминает Соломона Михоэлса. Кристина Токарева спрашивает, кто это, а в ответ получает уничижительную речь. Как это еврейка может не знать Соломона Михоэлса? Тут системы ролей и образов наслаиваются друг на друга, сплетаются, рассыпаются. Это Гарин кричит на Ли? Нет. Кажется, что роли снимаются и это уже Худяков кричит на Токареву, но это тоже не совсем верно. Это кто-то с позиции силы кричит на другого. Используя фрагмент из книги Дмитрия Крымова «Курс. Разговоры со студентами», Борис Павлович оголяет конкретные отношения персонажей Гарина и Ли до отношений педагога и ученика, а затем так же бесшовно возвращает актеров в образы героев романа Поляринова, в сцену ссоры в машине. Увидев, что Ли натягивает ботинки вместо того, чтобы внимательно слушать, Гарин выгоняет ее из машины где-то на трассе. Это наказание.

Важный эпизод ссоры из романа режиссер также усложняет, раскрывая систему взаимодействия абьюзера и жертвы. Выгнав Ли из машины, Гарин произносит неожиданную реплику: «…он высадил меня… так со мной нельзя. Я напишу на него жалобу». Такое могла бы сказать Ли, но она отвечает: «Накричал, да. Значит, были на то причины». Ли — жертва — оправдывает абьюзера, а Гарин — абьюзер — раскрывает природу своей жестокости: он сам был жертвой. О прошлом Гарина читатель романа узнает лишь в финале, а Павлович вскрывает героя сразу же, приписывая ему фразу Ли из романа.

Хоть персонажи и закреплены за актерами, слияния не происходит: исполнители то входят в образ, то выходят, а иногда и меняются ролями. Питчингуя свой сценарий, Таня подзывает сидящую на стуле Анну-Магду Обершт, чтобы та разыграла соседку Валю. Так же Кира подзывает к себе Юлию Захаркину, снимает с нее очки, одевает в свою удлиненную дубленку и укутывает белым пуховым платком. Юлия Захаркина становится еще одной Кирой — проекцией, «куклой». «Кукла» Кира стоит рядом с Титовым, переглядывается с ним, но говорит за нее настоящая Кира, Юлия Гришаева. Через проекцию себя персонаж как будто соприкасается с воспоминанием, смотрит на себя прошлую как зритель. Такая смена ролей актерами в спектакле напоминает метод психодрамы.

Борис Павлович дает героям романа Поляринова возможность перепрожить свою травму, разыграть ситуацию иначе, реализовать другое взаимодействие между социальными ролями. Так, сцена знакомства матери Тани с ее молодым человеком проигрывается дважды. Если в первый раз героиня проживает воспоминание (роль ее матери, Киры, отыгрывает Анна-Магда Обершт), то во втором варианте Таня встает на место матери, а Анна-Магда Обершт отыгрывает Таню. Так же разыгрывается встреча Тани с матерью в секте: дочь кричит, выливает всю злость, которая у нее накопилась, а Кристина Токарева в белой рубашке и тюрбане хвалит девушку за проявленные эмоции. Это не мама, это кто-то другой, ее играющий. Таня будто репетирует встречу, выражает подавленные эмоции, чтобы в будущем сказать другое, очищенное от злости и обид.

Встреча Тани и ее матери происходит. Кира, прошедшая свою историю от Сулима 1986 до современной Москвы, изменившаяся, отказавшаяся от прошлого, стоит в белой рубахе и тюрбане и смотрит на Таню как в отражение. «Трогала, разглядывала свое лицо. Как будто пыталась вспомнить, на кого похожа. Вспомнила мать», — произносит Кира, вглядываясь в дочь. Несмотря на отрешение от прошлого, Кира похожа на мать. Несмотря на сложные отношения Тани со своей матерью, она на нее похожа. Сцена, разыгранная Таней до этого с кем-то другим, осуществляется, но в этот раз она ведет разговор иначе — обнимает мать. Сентиментальность встречи разрушается грубым смехом Киры: «Артистка, иди давай». Понимание между такими похожими, такими близкими людьми пока невозможно.

Во втором акте все три линии романа соединяются: Ли приезжает в Москву к Тане, чтобы помочь забрать маму из секты и разоблачить Гарина, взяв у него интервью. Кажется, что у девушек все должно получиться, ведь есть план, ведь Ли прошла терапию у Марты Шульц, ведь Гарин уже седой старик, но интервью заканчивается очередным ритуальным концертом Гарина, во время которого Таня и Ли теряют сознание.

Полная темнота. В ней появляются два луча фонарика — это Таня и Ли пытаются выхватить фигуры друг друга из мрака:

— У тебя серые глаза и родинка на подбородке…

— У меня серые глаза и родинка на подбородке…

У тебя красная шапка и зеленые глаза…

— У меня красная шапка и зеленые глаза…

Увидеть себя глазами другого — возможно,

единственный способ узнать и понять себя.

«Травма — ответ на то, что случилось со мной. Горе является ответом на состояние другого» — фраза-ключ для спектакля, которую в начале второго акта произносит Кристина Токарева из большой хозяйственной сумки в клетку. Ли хотела провести антропологический эксперимент: повторить опыт своей бабушки-эмигрантки, приехавшей за границу в багаже, — поэтому она залезает целиком в сумку. Антропологический эксперимент удается: вместо Ли из сумки звучит голос памяти. Выйдя из роли, Кристина Токарева рассказывает о купюре номиналом в 500 рублей, на которой до 2011 года был изображен Соловецкий монастырь с деревянными пирамидами вместо луковичных куполов: «на российских деньгах нет места памяти о государственном терроре».

«Риф» Бориса Павловича пронизывает тема коллективной памяти. Вставной эпизод, созданный на основе текста «Кривое горе: память о непогребенных», перекликается с историей Сулимской бойни, в основе которой лежит реальное событие — Новочеркасский расстрел. И в случае с купюрой, и в случае с расстрелом бастовавших коллективное забвение заменило коллективную память. А раз памяти нет, то и невозможно отгоревать прошлое — оно остается новооткрываемой травмой каждого последующего поколения.

Убегающая от ужасов открывшегося прошлого Кира и Таня, желающая узнать, почему мать ушла в секту. Одну тянет избавиться от рогов, а другую — к ним прикоснуться. В финале спектакля Таня приезжает в Сулим — на родину своей мамы. На свою родину. Таня начинает новый документальный фильм, хочет зафиксировать правду о себе, о матери, о Сулиме. Остается лишь надеяться, что тяжелые рога не переломят шею.

Май 2024 г.

Комментарии (0)