Татарское слово «моң» (последний звук произносится в нос, как у французов) перевести на русский буквально нельзя, его можно попытаться объяснить. В современном толковом словаре татарского языка у него пять значений: горе, грусть; внутреннее состояние, размышления человека; мелодия; как наречие — грустно, тоскливо. И последний вариант, редкий, который встречается в диалектах, — «недостаток».

Театральная площадка MOÑ — один из проектов фонда «Живой город», созданного в 2013 году Дианой Сафаровой, Артемом Силкиным и Инной Ярковой. В 2015-м у фонда появился «Угол» — пространство в креативной резиденции «Штаб» (сейчас «Штаб» закрылся, а «Угол» жив). Заявив о себе как о территории современного театра, «Угол» был в основном про спектакли на русском языке. Хотя иногда здесь читались татарские пьесы, а кишиневско-московский режиссер Дмитрий Акриш ставил в рамках фестиваля «Город. Арт-подготовка» спектакль «13 938», основанный на «Колымских рассказах» Ибрагима Салахова. В 2018 году у фонда появилось иммерсивное шоу «Анна Каренина» в бывшем здании ЗАГСа, которое стало основным для театральной резиденции «Особняк Демидова». Наконец, с 2021 года работает театральная площадка MOÑ.

Она располагается в Национальной библиотеке Республики Татарстан. На этом месте долгое время стоял Троице-Феодоровский монастырь, который был разобран в 1932 году. В 1980-е здесь построили Казанский филиал Центрального музея Ленина, который быстро превратился в национально-культурный центр «Казань», с музеем, концертной площадкой и картинной галереей. Серьезно преобразив его облик, власти разместили в нем разбросанную ранее по городу Национальную библиотеку Республики Татарстан, в которой было построено пространство специально под MOÑ.

С самого начала MOÑ работал либо на русском, либо на русском и татарском одновременно. Таким образом, он занимает свою нишу среди других казанских театров. Национальная тема на площадке связана с конкретными людьми. Все они — часть творческого объединения «Алиф».

Это Туфан Имамутдинов, назначенный в Казани главным режиссером русского ТЮЗа и покинувший его в 2020-м. Сейчас он на аналогичной должности в Театре имени Карима Тинчурина.

Это Марсель и Мария Нуриевы, хореографы, начинавшие с танцев в клубах, а потом долгое время работавшие в театре танца «Дорога из города».

Это Нурбек Батулла, актер и хореограф, после окончания Санкт-Петербургской академии театрального искусства вернувшийся в Казань, и его супруга Алена Батулла — куратор и инициатор проектов национального искусства и современного танца в MOÑ.

Наконец, это Йолдыз Миннуллина — поэт и журналист, в последнее время больше занимающаяся именно театральными проектами.

Первые два сезона площадка приглашала кураторов двух направлений — национальный и современный театр. В сезоне 2020/21 за первое отвечал Туфан Имамутдинов, в 2021/22 куратором была Йолдыз Миннулина.

Некоторые спектакли, разработанные Имамутдиновым на сторонних площадках, вошли в репертуар MOÑ.

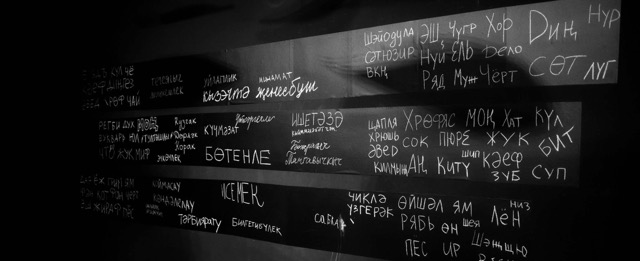

Самым долгоиграющим стал «Әлиф». По-русски спектакль называется «Зов начала». Название — первая буква татарского алфавита в арабографичном написании, имевшего официальный статус до 1927 года. После татар насильно перевели на латиницу, чтобы в 1939-м переделать все под кириллический лад. Результатом такой политики стала недоступность огромного массива литературы, газет, журналов, написанных на «иске имля» (так называется у татар арабская графика). Это не просто слова, написанные другими буквами, — это принципиально другое звучание, символ культурного разрыва междупоколениями.

В спектакле участвуют музыканты, играющие на тюркских инструментах, домбре, кубызы, дафе. Иногда у слушателей возникает отторжение: мол, это не похоже на привычную татарскую музыку, в XX веке серьезно европеизированную.

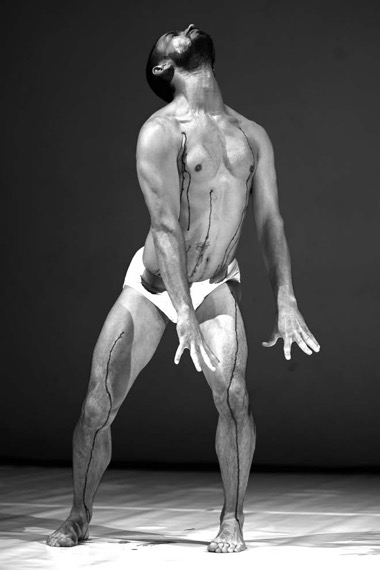

Эффект «неузнавания» здесь важен. Батулла танцует-пишет телом (руками, ногами, бедрами, головой) буквы, из которых состоит стихотворение ключевого татарского поэта Габдуллы Тукая «Туган тел» («Родной язык»). В это время три вокалистки его пропевают-проговаривают: первая — звуки, вторая — слова, третья — строки. В какой-то момент слушатель начинает теряться и не узнавать знакомый текст.

Написанное в 1909 году стихотворение превратилось в неофициальный гимн татарского народа, которым традиционно завершают мероприятия, исполняя его зачастую а капелла. В условиях глобального мира, когда национальность не определяется по внешнему виду, приверженности какой-то традиции или религии, язык остается важнейшим маркером идентичности. При этом в конце «Әлиф» «Туган тел» исполняется в виде хорала, указывая на его новый путь в условиях империи.

«Әлиф» поставили, что называется, вовремя: в 2017 году в Татарстане татарский язык перестал быть обязательным для изучения в школах. Теперь родители с детьми выбирают, нужен он им или нет. В условиях, когда ЕГЭ надо сдавать на русском, выбор очевиден.

Это при том, что за годы суверенитета в республике только-только начали находить верные методы преподавания и такая форма работы, безусловно, помогала языку выживать в Татарстане, его статус действительно можно было назвать соразмерным прописанному в конституции: государственный язык республики, наряду с русским.

Нелишним будем сказать, что не все татары знают родной язык. Кто-то говорил на нем в детстве, но, отправившись в детский сад, быстро выучил новый язык, доминирующий в обществе. Есть уровень владения «не знаю, но понимаю». Есть «знаю, но стыжусь ошибок и акцента». Есть «не знаю и не хочу знать».

Своеобразным итогом размышлений по поводу происходящего у Имамутдинова стала хоровая опера «Әллүки». Режиссер перевел пять стихотворений Габдуллы Тукая (название спектакля указывает на одно из них) на мертвые или вымирающие языки малых народов России: челканский, шорский, тоджинский (диалект тувинского языка) и долганский. Автор рассказывал, что, когда он находил носителей этих языков, они сильно удивлялись, что их знания еще кому-то нужны.

В спектакле играют глухие непрофессиональные актеры, артисты ТЮЗа, а также поет хор. "Аллюки«производит пугающее впечатление: со сцены звучат (и транслируются жестами) переведенные на незнакомые языки известные тебе стихотворения. А показанный в «Әлиф» «Туган тел» поется как гимн, но на английском. Имамутдинов таким образом выводит на сцену свои тревоги о глобализации, которая уже поглотила немало народов.

Следующим громким опытом взаимодействия Батуллы и Имамутдинова после «Әлиф» стал спектакль «ДӘрдемӘнд». Играли всего два раза, один раз — в выставочном зале Галереи современного искусства, второй — в фойе Национальной библиотеки. Дэрдменд — поэтический псевдоним Закира Рамиева, золотопромышленника, мецената, купца. Его псевдоним в переводе с персидского означает «опечаленный, сострадающий». Многие называют его поэзию альтернативным путем развития татарской литературы, которая в итоге выбрала социальную риторику и выдающиеся сказки Тукая.

Стихи эти под аккомпанементскрипки, альта и контрабаса поет контратенор Рустам Яваев. И пока уши воспринимают небесные строки, на сцене Батулла истекает кровью. В отличие от «Әлиф», его пластика — это степенная хореография смиренного человека. Перед спектаклем он проходит сеанс гирудотерапии: после укуса пиявок сукровица медленно проявляется на теле. По сути, это метафора страданий героя, которая усугубляется поведением публики, снимающей это на телефоны. Но также выступающая кровь, как и поэзия Дэрдменда, — символ обновления, перерождения. Насколько татарская нация готова к таким жертвам ради продолжения своей истории?

Также Батулла играет одну из главных ролей в спектакле «Моң», который легко представить и в государственном репертуарном театре. По жанру его можно назвать лирической комедией. Все три героя носят те же имена, что и в жизни: Нурбек, Настя (Радвогина) и Айгуль (Ахметова). Последняя приводит к двоюродному брату-гитаристу в группу новую басистку. После короткой репетиции брат заявляет, что в музыке чего-то не хватает — нет моң!

Персонажи говорят на двух языках, русском и татарском, при необходимости переводя произнесенные фразы. «Моң» обозначается как коллективное сочинение Нурбека Батуллы, Айгуль Ахметовой / Лилии Масгутовой (она играла до Айгуль) и Анастасии Радвогиной. Режиссер — Борис Павлович. И драматург — Вячеслав Дурненков. То есть во многом это взгляд на «татарское» со стороны, попытка объяснить что-то новое другими словами. К примеру, для одного из героев моң — это заказыватьночью пиццу. А для другого — история, как слепой дед пообещал ему смастерить аэроплан, чтобы найти пропавшего на войнеотца. А потом выяснилось, что дед сделал курятник. Моң? А у Насти это — четверговая соль, та, которую готовят на Великий четверг Страстной седмицы.

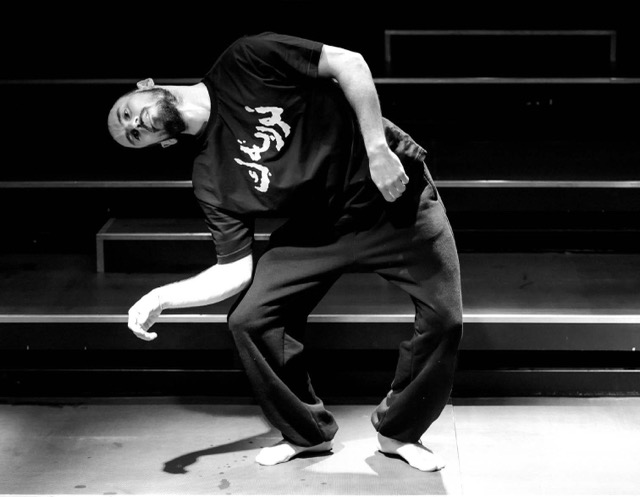

Если ранее Батулла создавал спектакли под началом Туфана Имамутдинова, то в последнее время он работает с другой командой. Одна из громких премьер последних лет — перформанс SAK-SOK, названный «инициацией через искусство». В его основе лежит татарский баит, то есть сказ «Сак-Сок» о двух братьях-близнецах, которые поссорились из-за наконечника стрелы, а потому были прокляты матерью. Братьев, превратившихся в птиц, играют Батулла и Марат Казиханов. Если у первого за спиной — классический танцевальный опыт и стремление в контемпорари, то второй — известный брейкер, организатор фестивалей. На сцене они напоминают двух суровых подростков, которые никак не могут встретиться. Батулла вновь меняет стиль танца — теперь это неистовые пляски на пределе напряжения. Не-встречу сопровождает электронная музыка Ислама Валеева и фольклорное пение Зарины Вильдановой и Татьяны Ефремовой. В один из показов в SAK-SOK появился третий танцующий персонаж — Йусуф Бикчантаев. Йусуф — сын главного режиссера Камаловского театра Фарида Бикчантаева, человека смелого, но в целом являющегося приверженцем репертуарного театра.

Само происходящее напоминает и доисламские камлания, и молодежный рейв, на эмоциональном уровне доступный каждому. Нельзя не увидеть, что в поисках своего языка и Имамутдинов, и Батулла идут в сторону дореволюционных кодов. 1917 год как точка отсчета для советской культурной нацполитики — это невероятная глубокая рана. Наши герои ищут ответы в неноменклатурном прошлом.

Как хореограф, работающий с возможностями тела, Батулла ищет вдохновение в традициях, связанных с физическими практиками. Один из примеров таких исследований — перформанс «ÖTÜKÄN», основанный на стихах Йолдыз Миннуллиной: «Земля вращается, Солнце угасает, Кам (Шаман) обращается к Тангри (Вечному небу), Вечер льнет и впитывается в ладонь — слушай: Только появится кровь горизонта — Истомился, может, в ожидании — Кто-то зовет нас, подает знаки. Отказаться от борьбы — это победа или поражение?»

Стихи посвящены появлению в 552 году первого Тюркского каганата, который в 604 году разделился на Восточный и Западный. После Восточный оказался под властью Китая. Пока Йолдыз в образе черного ворона читает стихи, Батулла и профессиональный борец Илдар Камалиев тренируются в борьбе на поясах. Это көрӘш — самое эффектное и главное соревнование на Сабантуе. Но здесь вместо атмосферы праздника — напряженная схватка с манекеном, причем обезличенный манекен в ней побеждает. Девиз спектакля: «Отказаться от борьбы — это победа или поражение?»

Одна из последних работ Батуллы — спектакль «ӘңгӘмӘ» («Диаог»). Он верен выбранной в последнее время на площадке линии работы с «театром горожан» и автофикшна. По сути, Батулла рассказывает о себе — и об отце. Рабит Батулла родился в 1938 году. Он корифей татарской литературы, театральный режиссер, прозаик, телеведущий, драматург, переводчик Корана на татарский язык. Глыба. Нурбек несколько раз проговаривал в интервью, что в Петербург специально уезжал, чтобы состояться там, где его отца не знают. Но в итоге поставил о Батулле-старшем спектакль.

Один из важных элементов этого спектакля — импровизация актера на тему мышления. На каком языке Батулла думает? В детстве, конечно, на татарском. А потом, с семи лет, все больше на русском. Хореографом спектакля выступил Владимир Варнава, таким образом, этот спектакль стал и самоисследованием, и взглядом со стороны.

Йолдыз Миннуллина, как автор текстоцентричный, в MOÑ пробовала себя в разных форматах. К примеру, написала сказку «Ак бүре» («Белый волк»), поставила ее художественный руководитель петербургского театра KUKFO Анна Викторова. Это тоже двуязычный спектакль, история о трех братьях.

Йолдыз подошла к проблеме языковой идентичности иначе. В спектакле-игре «Морфемалар» («Морфемы») она, а также Нурия Фатыхова и Антон Хитров приглашают зрителя в комфортное пространство, где знакомят с принципами словообразования в татарском языке. А потом предлагают сочинить новые — и объяснить их. По сути, это разговор о пути развития татарской культуры, идентичности, языка. Несмотря на всю комфортность происходящего — о конфликте поколений и выживании языка в современных условиях. Ведь татарский язык — он не только про историю, литературу, но и про науку, современные гаджеты, интернет, про явления, к которым нужно придумать новые слова или заимствовать чужие. В процессе общения со зрителями на «Морфемалар» осознаешь, сколько белых пятен в «татарском мире», сколько в нашем языке непроговоренного, понимаешь, что татарский является, по сути, «кухонным языком».

Самым длинным и прямолинейным высказыванием на тему «татарскости» является спектакль «Чын татар» («Настоящий татарин/татарка» — в нашем языке нет понятия рода) драматурга Дины Сафиной, художницы Ксении Шачневой и историка-экоактивистки Гузелии Гиматдиновой, в котором рассмотрена тема этой идентичности глазами обычного горожанина. Непрофессиональных актеров набирали через опен-колл, а текст формировался на основе долгих с ними разговоров.

Про этот спектакль сложно рассказывать только с точки зрения аналитики, потому что в нем очень много триггеров. К примеру, один из вариантов спектакля начинается с забавного видео, где люди на камеру рассказывают, как стать татарином и как перестать им быть. После, как и во многих спектаклях «театра горожан», актеры делятся на группы, отвечая на вопросы типа «считаете ли вы себя феминисткой». Но все-таки значительная часть «Чын татар» — это серьезные монологи. Практически все они на русском. Многие говорят о стереотипах, вспоминают бабушку, которая дала им зачатки знания языка и традиций. Кто-то просто поит публику чаем. Авторы признаются на обсуждении, что их выборка не репрезентативна. Действительно, татары бывают разные — нет тут и мусульман, и иммигрантов, людей разных поколений. Вывод — критериев «настоящего татарина» нет. Достаточно, к примеру, знать четыре слова на родном языке. Или уметь играть на укулеле мелодию «Галиябану».

Единственный монолог на татарском произносит студентка факультета журналистики Лилия Низамова. Она рассказывает, что у них на журфаке преподают на русском языке, потому что в группе было несколько не понимающих по-татарски студентов. «Мы же татары!» — после этой паузы хочется плакать, потому что это четкий момент узнавания. Также Низамова говорит, что даже в процессе подготовки к спектаклю ее желание говорить на татарском вызвало проблемы. «Татарскость мы выражаем только в воспоминаниях. Не хороним ли мы таким образом нашу нацию?»

Вообще, быть татарином — это постоянно что-то терять. Забывать слова, сомневаться в том, нужен ли тебе язык, критиковать молодежь, которая все татарское вложила в мемы про эчпочмаки (и втайне гордиться таким легким подходом). Не верить, что твои внуки будут говорить по-татарски и так же трепетно относиться к Фатиху Амирхану, Гаязу Исхаки и Аязу Гилязову.

Верится мне, что когда-нибудь в MOÑ будет просто идти спектакль на татарском языке. Но насколько это необходимо в городе с несколькими татарскими театрами? Пограничное состояние MOÑ, выраженное в его названии, которое каждый может понять по-своему, доказывает, что их путь — если не верный, то точно моңлы. Зачастую я не согласен с героями, которые говорят со сцены мне, татарину, что же оно такое — мое, настоящее, татарское. Но чем больше будет звучать чужих ответов, тем больше будет новых вопросов у зрителя, который будет развиваться в ситуации двуязычия, глобализма, космополитизма, искать свое. И возвращаться в театр, который не веселит, не бодрит, а будоражит, заставляет нервничать, переживать.

Апрель 2024 г.

Комментарии (0)