А. Ремез. «Местные». Невидимый театр.

Режиссер Настя Быцань, художник Александра Стрельникова

Александра Ремеза вряд ли можно назвать популярным драматургом. Сценическая история его пьес чрезмерно скудна, несмотря на то что к тридцати годам их у него было около ста. Драматург прожил всего сорок семь лет (1954–2001), в этом году ему исполнилось бы семьдесят. И период его творческой активности (сохранились пьесы, написанные с 1974 по 1980 год, и киносценарии, написанные с 1982 по 1993 год) выпал на не самые удачные для ремезовской драмы времена.

Ремез оказался вне всех течений советской драмы 70–80-х. Его драматургия слишком культуроцентрична. Он часто исследует человека талантливого. Драма Ремеза не слишком детализирована, она не вникает подробно в бытовые нюансы неустройства жизни, она аполитична, никакой соцзаказ не выполняет, транслирует внутреннюю деструктивность человеческой природы, расслоение внутреннего мира людей. Но при этом герои Ремеза не бездейственны: они пытаются и философствовать, и совершать какие-то поступки, что парадоксально.

В предисловии и вступительной статье к сборнику пьес Ремеза, вышедшему в 2019 году в издательстве «Новое литературное обозрение», Анатолий Васильев и Полина Богданова пишут о его пьесах как о творчестве, не привязанном к конкретным реалиям, творчестве, исследующем природу любви, культуры и психологии потерянных людей. Ремез как бы вбирает в свой творческий мир яркие черты каждого драматургического течения 70-х и создает свою внекатегориальную реальность.

Ремез был неинтересен театрам. Драматурга увлекали частности, психологические нюансы, люди определенного (в рамках пьесы) времени, будь то девятнадцатый век или семидесятые-девяностые с их проблемами, переживаниями и вязким внутренним миром, — Лермонтов, Гоголь и Пушкин или обычные студенты, выезжающие «на картошку». Ремез работал «в стол». Только в Центральном детском театре режиссер Сергей Яшин в середине 1970‐х поставил пьесу «Выпускники»; в конце 1970‐х годов над пьесой «Автопортрет» начал работать Иосиф Райхельгауз в Театре им. Станиславского (пьеса не имела лита, в результате режиссер был изгнан из театра, вскоре оттуда были вынуждены уйти и Анатолий Васильев с Борисом Морозовым). На сцене МХАТа Валерий Саркисов (худ. руководитель постановки — Анатолий Васильев) в 1981 году поставил пьесу «Путь». Больше к Ремезу в театре никто не обращался…

Современный театральный мир после выхода сборника постепенно открывает драмы Ремеза. В МХТ идет спектакль Михаила Милькиса «Местные», к этой же пьесе в 2023 году в Невидимом театре обратилась Настя Быцань.

«Местные» — история про четырех студентов, приехавших «на картошку» в конце сентября. Поздним субботним вечером они в бараке ожидают машину: им поручили отвезти матрацы в город. Но оставаться молодые люди там боятся, так как уверены, что к ним приедут «местные», которые неделю назад изнасиловали Иру — девушку одного из парней, Кирсанова. Ира после этого покончила с собой, а главный из деревенских попал в милицию — за это «местные» и хотят отомстить городским. Каждый придумывает предлог, чтобы уйти, не дождавшись машины, но появляется, спасаясь от дождя, «местная» девушка, которую по совпадению тоже зовут Ира. Студенты постепенно, то ли испугавшись, то ли почувствовав ответственность перед своими приятелями, возвращаются в той же последовательности, в какой и уходили. И у каждого, после знакомства и разговора с Ирой, которая отказывает всем, возникает желание отомстить «местным» за то, что они сделали в прошлую субботу, — парни решают ее изнасиловать. И насилуют…

Спектакль «Местные» Насти Быцань рождался долго — по-ремезовски: три года не могли найти площадку для реализации этой идеи, и откликнулся только Невидимый театр. Команда спектакля долго изучала контекст времени пьесы: они ездили под Выборг, куда, по их исследованиям, в 1974-м и отправлялись «на картошку» студенты юрфака. Детальное изучение обстоятельств пьесы как раз и определило соответствие настроению материала.

Ремез становится актуальным. Пьеса «Местные» — о коллективном зле, которое поглощает. Люди оказываются заложниками жестокости: они в страхе ожидают местных, которые так и не появляются. И зло приходит не оттуда, откуда ждали (из деревни), а изнутри самих героев. Студенты готовы совершать упоительное насилие сами, руководствуясь принципом: если можно им, то почему нельзя нам? Социальный эксперимент, который проводит Кирсанов, заявляя его в начале действия, основанный на принципе наблюдения за «подопытными» в стрессовой ситуации, вполне может стать современной моделью мира: когда страх пропадает, пропадает и ответственность, а значит, все становится дозволенным, потому что наказания за это не будет.

Ремез перед каждым действием дает краткие характеристики того, как должны выглядеть интерьеры барака: лишенная глубины сцена, на которой плотно расположены деревянные нары. Так же лаконично дает штрихами портреты героев: «первокурсники в рваных бушлатах без пуговиц, грязных сапогах и т. д.», почти все у них одинаковое.

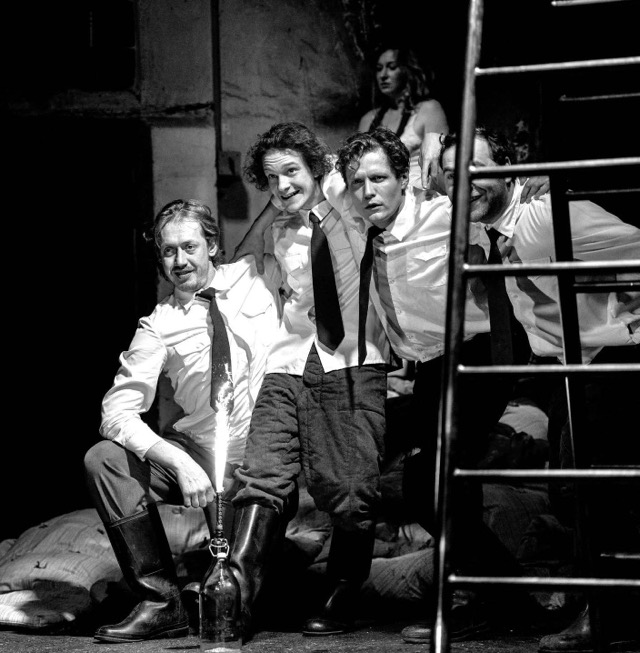

В спектакле вместо деревянных нар на полу вплотную расстелены матрацы, которые олицетворяют безликий коллектив студентов, собравшихся «на картошку» (художник Александра Стрельникова). Такая обстановка угнетает. Закономерно, что барачное пространство со старыми полосатыми «общажными» лежанками неопрятных людей сводит их желания к базовым потребностям. Антигуманные условия жизни вполне могут выбить из головы человека всякие нормы приличия. По двум сторонам сцены — качели. Одни — с лестницей, навороченные, но сломанные, другие — цепные, с колесом вместо сидушки, но целые. Они впрямую соотносятся с образами двух девушек. Навороченные, но нерабочие можно сопоставить с Ирой городской, которая покончила жизнь самоубийством. Вокруг сломанных качелей будет происходить большинство диалогов студентов: их разговоры до прихода местной Иры сосредоточены вокруг события прошлой субботы. Цепные качели (простые, такие часто бывают в деревнях) — ассоциация со второй девушкой. Кирсанов прицепит их к стене, когда предложит «наказать» местных, — и тоже сломает. Атмосфера старого барака, органично созданная в обшарпанном, цеховом пространстве Невидимого театра, будет усилена звуком падающих с потолка на дно металлического ведра капель воды. Дополнит ее приемник в форме бюста Ленина, из которого сквозь помехи доносятся радостные советские песенки и сказка Даля «О войне грибов с ягодами». Контраст аудиального и визуального работает на мрачность атмосферы спектакля. Ощущение беспросветного мрака и сгнивания заживо в старом бараке проходит через весь спектакль.

Настя Быцань меняет пьесу структурно. Предлагаемое ключевое обстоятельство (изнасилование «местными» девушки Кирсанова), детали которого Ремез поступательно уточняет и о котором мы окончательно узнаем лишь в конце пьесы, она выводит в самое начало — Кирсанов (Евгений Санников), раскуривая сигаретку у входа в зал, рассказывает, что произошло в тот вечер. Этот монолог становится прологом. Режиссер меняет и концовку. В пьесе после того, как Ира уверяет Кирсанова, что говорить никому об изнасиловании не будет, потому что тогда на ней никто не женится (такие уж, по ее словам, законы деревенской жизни), студенты беззаботно играют в карты. В спектакле же Полетаев (Алексей Фролов), Орешников (Илья Якубовский) и Вереникин (Иван Солнцев) надевают на глаза Иры (Настя Грибова), одетой в одну сорочку, красную ленту и зажимают ее в угол, где в кучу свалены матрацы. Ира же взбирается на эту гору матрацев и поет песню из репертуара Аграфены Глинкиной, отсылающую к традиции фольклорного плача, «Горе, мое горе», в которой рассказывает матери о случившейся беде. Студенты же не играют в карты, а надевают белые рубашки, черные брюки, черные галстуки и кирзовые сапоги, выпивают вина, присягают и фотографируются. Переодетые актеры напоминают не то сотрудников правоохранительных органов, не то комсомольцев, но важно одно: только что совершившие безнаказанное преступление молодые ребята, превратившиеся в зверей, клянутся в честном исполнении и защите закона перед Лениным-радиоприемником (такая «икона» у советских студентов). Смысловой контраст создается цветом одежды: чистая и невинная Ира будет в белой ночнушке зажиматься в угол, в то время как насильники наденут белые рубашки, которые никакую чистоту и непорочность уже не символизируют. Видимое не соотносится с действительным. Равнодушное зло породило такое же равнодушное зло. Природа насилия такова, что желание мести побеждает и гуманность, и идею, и страх, и любовь, убивает абсолютно все человеческое.

Режиссер добавляет несколько существенных образов, действенно дорабатывая и визуализируя состояние героев. Например, Кирсанов очень долго, истерично, не обращая внимания на то, что Орешников аккуратно складывает матрацы в угол, прощупывает каждый из них — ищет сумочку своей девушки. Он пытается найти хоть что-то вещественное, что от нее осталось. Ее матрац, в котором окажется спрятана сумка, самый грязный и истоптанный. А в начале второй половины спектакля (по пьесе — это начало второго действия), не замечая «местную» Иру, после приготовления к приезду деревенских (сделает несколько коктейлей Молотова и зарядит пистолет) он нюхает помаду, которую достанет из сумочки, с наслаждением и ностальгией ощущает запах, напоминающий о девушке. Что важно, знакомство с Ирой отличается от того, как оно выглядит в пьесе: девушка случайно зайдет в барак и спрячется, а когда придет Кирсанов, будет долго наблюдать из кучи матрацев за Евгением и позже напугает его. В пьесе — их знакомство случайное, но в спектакле Быцань делает его сверхнеожиданным. Ира, наблюдая за тем, как Кирсанов прощупывает сумочку, прервет его воспоминания. Она ворвется в его мир.

Актеры созданные Ремезом характеры гиперболизируют.

Кирсанов — ключевой герой пьесы и спектакля. Он — парень Иры. Он больше всех испытывает вину за ее смерть, весь вечер проводит «опыты», «исследуя» тех, с кем находится в бараке. Кирсанов еще до сбора студентов понимает все, что будет происходить в этот вечер (до знакомства с «местной» Ирой) и точно угадает каждое действие героев до перипетии — прихода девушки: он предсказывает, что они притащат вино, которое благополучно выпьют, а машину так и не дождутся. Евгений Санников, одетый в черную косуху и грубые ботинки, с диковатым стеклянным взглядом, играет уставшего, обезумевшего Кирсанова, который то и дело иронически и скептически отзывается обо всем, что происходит в бараке, но при этом с любовью и одновременно со злостью на жизнь и некоторым смущением вспоминает об Ире — начинает говорить о ней сухо, ритмично, механически.

Переломным событием становится внезапное появление Иры, в которой Кирсанов находит много схожего со своей девушкой. Эти общие черты становятся для него триггером. Изнасилование его девушки породило ответную реакцию, у него отсутствует чувство жалости и понимание, что эта «местная» девушка ни при чем, как и его Ира была ни при чем. Он обретает смысл только в бессмысленной мести.

Орешников в исполнении Ильи Якубовского — наивный, немного неловкий и неумелый студент, живущий по пропагандистским лозунгам. Одет в вязаный свитер, на который аккуратно прицеплены советские значки, на голове у него — шапка-петушок, на носу — квадратные очки, такие же, какие носил сам Ремез. Идеология коллективного разума, честь и совесть — вот что движет самым молодым из всех персонажей. Именно он по моральным причинам ставит под сомнение идею изнасиловать Иру, но из-за нежелания отделяться от коллектива идет на преступление.

Полетаев в исполнении Алексея Фролова — самодовольный, самонадеянный и мстительный, мажористый и нарциссичный парень, но при этом трус. Он первый решает бежать из барака, осознавая опасность приезда деревенских парней. Действие начинает стремительно развиваться, когда Полетаев говорит, что услышал на почте: «местные» собираются навестить городских. Он не хочет быть избитым из-за приятелей (именно приятелей, потому что от слова «друзья» он отказывается). Его не заботят и матрацы, которые нужно отвезти. Его нарциссизм проявится в эпизоде подготовки к отъезду в город: он самовлюбленно и с наслаждением будет зачесывать мокрые волосы назад, умываться и прихорашиваться. С бешеным наслаждением он примет предложение изнасиловать Иру. Когда же сделают фотографию Кирсанова с распиской о том, что он все берет на себя, в Полетаеве окончательно проснутся циничность и жестокость.

Вереникин (Иван Солнцев) — самый недалекий из всех студентов: обожает пошлые и плоские анекдоты, всегда поддакивает и существует на уровне инстинктов. Его пошлость и даже некоторая циничность проявляются, когда он объясняет свой уход желанием увидеть жену, от чего, как сам и говорит, никакого удовлетворения не получит, потому что она на седьмом месяце беременности и поэтому, по его словам, «бесполезна». Вереникин — человек армейский и все сравнивает с законами армии. Но использует этот факт своей биографии, только когда ему это выгодно.

Актерский ансамбль создает обобщенный образ коллективного зла из всевозможных проявлений жестокости.

В спектакле нет прямой трансляции насилия: оно показано метафорически. Герои долго приходят к решению изнасиловать Иру. Каждого из студентов будет что-то останавливать, кроме Кирсанова: кого-то страх наказания, кого-то совесть. Коллективное принятие решения будет секундным: компания студентов перешагнет через Иру, и свет поменяется с теплого на холодный. То, как студенты превращаются в варваров, будет запечатлено на пленочный фотоаппарат, который холодно и до дрожи болезненно несколько раз ослепляет вспышкой. Сломанные качели, на которых повиснет курящий сигарету Кирсанов, становятся местом исповеди — он изложит все свои мотивы, точно опишет свое состояние в прошлый вечер и сейчас.

Александр Ремез исследует психологию людей, совершающих насилие. Психологию людей, готовых стать коллективом не из-за партзадания, а для того, чтобы совершить бесчеловечное преступление. Настя Быцань и вся команда спектакля занимаются тем же. Пьеса «Местные» в руках режиссера дает однозначный ответ: мотивы у насилия могут быть разные, но одно понятно точно — совершив его, ты не только сам перестаешь быть человеком, но и других делаешь зверьем.

И это отвратительно в любое время: и в 1974 году, и в 2023-м.

Февраль 2024 г.

Комментарии (0)