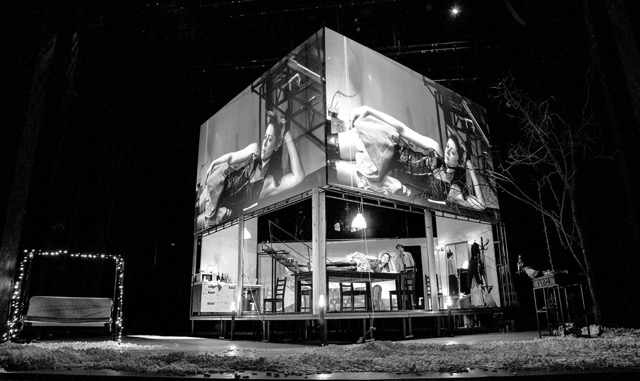

С. Саксеев. «Медовый месяц в „Кукольном доме“». Театр МТЮЗ.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Надежда Лопардина

На спектакль Петра Шерешевского «Медовый месяц в „Кукольном доме“» лучше ходить одной или с ближайшей подругой/другом, которая/ый знает о тебе все лет этак с семнадцати. Но ни в коем случае не с партнером или супругом/ой, в отношениях с которым появилась трещина. Или намечается. Или уже превратилась в разлом. Потому что это такой спектакль, который становится для смотрящего его человека личным, интимным событием, вскрывающим те чувства, ощущения, подозрения, мысли о себе и мире, после обнаружения которых — как после сессии у первоклассного психолога — жить как прежде уже и не хочется, и не можется.

Это спектакль про самое простое, про мужчин и женщин. Про отношения. Про то, как они строятся, развиваются, рушатся, восстанавливаются или не восстанавливаются. Скучное? Конечно. Набившее оскомину. Сколько раз уже было про треснувший брак, про глухое недовольство собой и партнером, про жизнь, которая обещала-обещала счастье и обманула…

«Откуда эти слезы, Зачем оне? Мои девичьи грезы, Вы изменили мне» — ария Лизы из «Пиковой дамы» Чайковского 1890 года создания. Через одиннадцать лет после «Норы» Ибсена, 1879 года написания.

Было, но не так.

Кажется, что Шерешевский, 1972 года рождения, поставил спектакль про все наше поколение — тех, кто родился примерно года до 80-го, 81-го. Казалось бы, сколько мы работали с психологами, читали развивающие книги, ходили на тренинги. Как заботились об экологичности отношений, о честности, как старались — боже, как мы все старались! — жить правильно, соблюдать границы — свои, мужей, жен, детей, коллег, как мы хотели быть хорошими, толерантными, цивилизованными, честными, жить и работать так, чтобы не было стыдно, сортировать мусор, что еще… Как мы надеялись, что этим всем мы отведем от себя беду и все те треклятые вопросы, которые настигают каждое — каждое! — поколение: надо ли разводиться, если нет любви, но есть дети. Надо ли эмигрировать, если жизнь в родной стране перестала соответствовать внутреннему идеальному представлению о ней. Надо ли продолжать делать ту работу, где выгорел до конца. Но ведь карьера, статус, кредиты, в конце концов. И как уберечь себя и окружающих тебя, ни в чем, кстати, не повинных, людей — от чудовищного срыва в звериную свою суть, как не превратиться в животное, которое хочет крови и готово убить. Прямо как Нора, ставшая Полиной у Шерешевского, — в последней сцене. Ничего у нас не получилось, как не получилось ни у Полины, ни у кого-то из героев спектакля. Так же, как и у них, жизнь разрушила все наши воздушные замки с тыквенным латте.

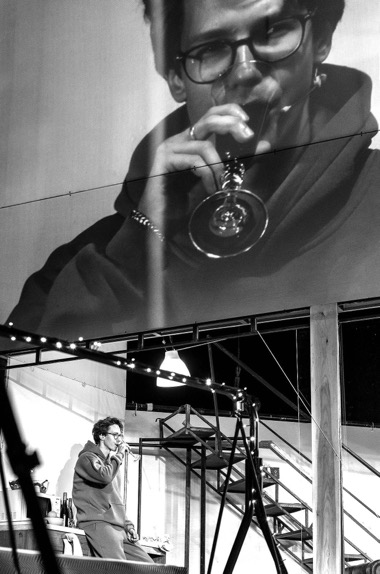

Пьеса Ибсена, переписанная С. Саксеевым, то есть П. Шерешевским, стала, кажется, манифестом нашего поколения. Сбивчивым, непричесанным, как необязательный разговор за ужином. Отчасти затянутым. Где-то — скучным. Но жизнь ведь — не хорошо сделанная пьеса. Этот наш типа манифест проговорен в прикрепленные к щекам микрофоны — чтобы не напрягаться, не форсировать, оставаться максимально равным себе, искренним. Но чтобы слышно было всем. И транслируется на большие экраны. Чтобы всем было видно. Как в соцсетях.

Традиционные для Шерешевского мониторы в полсцены здесь, в этом спектакле, приобретают дополнительный смысл. Это не театральной реальности постановки так нужно — чтобы зрители чаще смотрели на экраны, а не на артистов. Это мы так живем, это мы смотрим не друг на друга, а на свои отражения в соцсетях. Это мы строим картинку прежде всего для самих себя, но и для других, конечно, тоже.

Два экрана, углом повернутые к залу, — это второй этаж «скандинавского» дома Хелимских. Первый — кухня-аквариум с панорамными окнами во всю стену. Икеевская мебель. Много места. Много света. Огромный стол, за которым собираются соседи. Идеальная декорация идеальной жизни, где по центру висит картина парализованной девушки, ползущей по полю к далекому-далекому дому. Дверь на улицу тут никогда не закрывается, все то и дело выходят на заснеженный двор курить, пить, жарить шашлыки, чистить дорожки. Все на виду. Никаких тайн. Сосед, Константин Ранк (Константин Ельчанинов), — прекрасен, неприкаян, надоедлив, потому что вечно торчит у Хелимских, но совершенно свой, понятный.

Здесь вообще все — хорошие. И Илона Линникова, одноклассница Полины-Норы, тоже. Ее играет Илона Борисова, давшая, как и все исполнители, свое имя своему персонажу. Self-made woman из провинции, подтянутая, ухоженная, вся как будто из глянцевых журналов. Приехала покорять Москву. А на самом деле — собирать себя по кусочкам, потому что совершенно несчастная, ничего не сбылось у нее, о чем она мечтала и что строила так упорно и честно, ухаживая за лежачим мужем, которого даже вроде как любила. Но ребенка ему родить не смогла, и он все завещал детям от первого брака. И она осталась у разбитого корыта. Как и все в этой истории.

Чуть копни — ни у кого ничего не сложилось, не случилось, хотя внешне — все норм. Один только что стал руководителем филиала банка (муж Полины, Илья Хелимский, в исполнении Ильи Смирнова). Сама Полина — образцовая жена, яжемать, все сама — детей в школу по пробкам, дом, муж, которого, заболевшего раком, вытащила с того света. Очаровательная. Щебечет, крутится, не присядет ни на секунду. «Возьми тарелочку. Вот тебе вилочка, там полотенечко» — и все таким голоском, что, если бы близкая подруга так заговорила, надо было бы очень заволноваться за нее. Особенно если увидеть совершенно безысходную, постоянным фоном, истерику, панику, ужас в глазах. А не заметить это нельзя, потому что Полина живет в предчувствии беды. Ее жизнь — это жизнь в шаге от катастрофы. Какой — она еще не знает, но чувствует, как любая взрослая женщина: вот-вот случится то, что все разрушит. У Полины все и в любой момент должно быть идеально: она сама, дом, дети, муж… Муж. Вот тут проблема. Потому что муж у Полины — замороженный, прямой как палка, не дай бог выплеснуть то, что внутри. А внутри у него — нелюбовь. И к жене тоже. Но и к себе. И вообще к жизни. Даже не нелюбовь. Разочарование. Тоска. Тупик. Бетонная плита над головой. Хотя жена отчетливо его бесит. И что с этим делать — совершенно непонятно. Потому что должен же ей. Она же его спасла. Но жить, а тем более спать с ней — невозможно.

Здесь никто ни в чем не виноват. В этом — главное отличие «Кукольного дома» Шерешевского от «Кукольного дома» Ибсена. Здесь все свои. И все равно — беда, истерика, срыв за срывом. У каждого своя боль. Всех жалко. Всем очень плохо.

Не «свой» тут только один — Алексей Кроков (Алексей Алексеев), который пытается шантажировать сначала Полину, потом Илью теми документами, что Полина подделала много лет назад, чтобы получить срочный кредит на лечение мужа. И то потом оказывается, что Алексей этот, отец-одиночка, — так бит жизнью, придавлен смертью жены, своей преодоленной наркозависимостью и желанием выкарабкаться, что — кто ему судья, этому сломленному человеку с лицом уголовника. И когда у них с Илоной все вдруг складывается — постель и, возможно, даже совместная жизнь, — радуешься за них: бывает же, повезло, хотя никто уже ни в какие чудеса не верит.

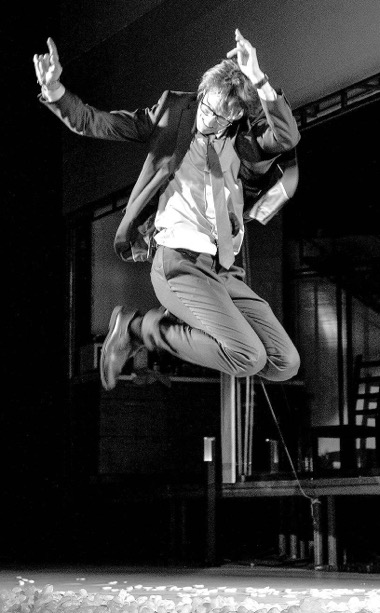

В финале вставными номерами (куда же без этого у Шерешевского?) идут coming-out’ы героев: на новогодней костюмированной вечеринке каждый в микрофон на фоне пошлейшего красного задника изливает душу. На публику. На грани нервного срыва. За гранью уже. И с точки зрения театра это ярко и эффектно, мастеровито придумано режиссерски и совершенно на разрыв сыграно актерами. С человеческой точки зрения — провалиться под землю хочется от неловкости за персонажей, ставших уже родными тебе к третьему акту спектакля.

Спектакль сделан в формате сериала, после пандемии — любимом и принятом уже всеми, даже самыми высоколобыми снобами в белых пальто. Поэтому в размеренный, монотонный ритм «Кукольного дома» публика включается сразу и с удовольствием. И с неохотой покидает зал во время игровых антрактов, когда артисты остаются на сцене, продолжая жить свою сценическую жизнь, только теперь не лицом к лицу со зрителями, а глядя, вернее, не глядя, в их спины.

Степень реалистичности, достоверности существования артистов на сцене такова, что вспоминаешь легенды о раннем Художественном театре. Или шептальном реализме «Современника», когда не было, опять же по легенде, разницы в том, как говорили, двигались, реагировали и в принципе вели себя персонажи на сцене и люди на улице. Эффект узнавания себя в том, кто на сцене, и создавал, вероятно, мощнейшее художественное впечатление, тот самый психологический реализм, о котором мы, начавшие ходить в театр в 90-е, только читали и могли только мечтать.

И вот мы его увидели. Увидели себя. Свои толстовки. Свои словечки. Свои комплексы. Свои жизненные стратегии. Свои мечты. Свои ошибки. Свои травмы. Свои способы выхода из травмы. И свой крах.

В сезоне, главный итог которого лежит вне плоскости театра, этот спектакль, вышедший 29 и 30 июня, стал принципиальной смысловой, художественной его точкой. Крах всего. И всех. И что с этим делать — непонятно. Разве что орать/рыдать/не дышать в микрофон на фоне красного задника соцсетей.

Сделать разовое пожертвование или подписаться на ежемесячный донат, чтобы помочь ПТЖ.

Комментарии (0)