Х. Мюллер. «Маузер». Пермский Театр-Театр (Сцена-Молот).

Режиссер Дмитрий Мульков, художник Анна Красоткина

Хайнер Мюллер был марксистом, коммунистом и сыном коммуниста, заключенного фашистами в Заксенхаузен. Он был непризнанным учеником Брехта и убежденным восточным немцем. Он очень любил Россию и считал ошибкой разрушение Берлинской стены. Но не потому, что любил тоталитаризм и изоляцию и не желал немцам воссоединения, а потому что Восточная Германия оказалась подчиненной, поглощенной ФРГ.

В недавно опубликованной книге «Я должен миру мертвеца» Мюллер говорит о том, что Брехт никогда не употреблял слово «народ». Только «население». Слово «народ», обращение к «народу» оказалось после 1933 года навсегда маркировано нацизмом, дискредитировано. Поэтому все рассуждения Мюллера и Брехта не политичны, а социальны. Они не верят в идею политического переустройства мира, так как видели действия гитлеровской власти, где политическое зло прикрывалось добром. Они верят в идею только общественного переустройства. Общество поменяется, когда поменяются люди, а театр — первейшее средство для такого изменения. «Утвердить театр как место написания истории», — призывает Мюллер. Брехт говорит о театре как месте, где рождается осознанность, где класс осознает свои интересы.

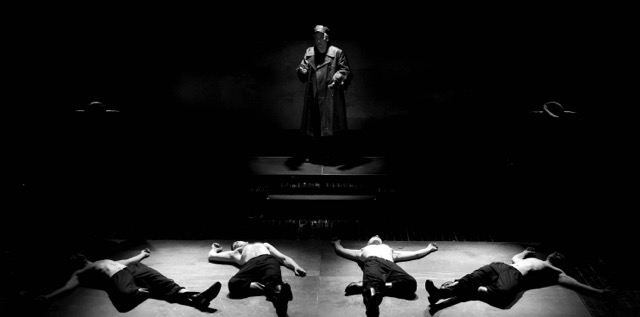

Пьеса «Маузер» (1970), не в первый и не во второй раз ставящаяся в России, — часть огромного цикла (частично не переведенного на русский язык), где восточный немец Мюллер переписывает, переструктурирует шедевры советской литературы. Отсюда же произрастает «Волоколамское шоссе» по роману Александра Бека, «В поисках радости» по Виктору Розову, «Цемент» по Федору Гладкову и многое другое. «Маузер» содержит в себе интонацию «Тихого Дона» Шолохова — это не очень опознается, но очевидно ощущение ужаса от гражданской войны с ее вымиранием, истреблением. В конце спектакля Дмитрия Мулькова мы видим четыре креста как символ обезлюдения.

Спектакль на пермской Сцене-Молот выглядит как манифест, декларация. Такова же и пьеса Мюллера. Здесь мало слов, и те, повторяясь, выучиваются как лозунг, как плакат. Свойства пьесы и спектакля в данном случае работают на генеральную идею Хайнера Мюллера. «Век-волкодав», XX век — век машин, где человек не стоит в центре цивилизации, и машины эти осуществляют безличную функцию рока, злого фатума. Так в мышлении Мюллера современность связывается с античностью, законы которой, сформировав цивилизацию, никуда не делись. Мюллер в своей драматургии постоянно отсылается к античности как к колыбели цивилизации, критикуя эту самую античность за то, что цивилизация как-то не очень удалась. «Маузер» близок к эстетике другой пьесы Мюллера, «Гамлет-машина», где индивидуальность Гамлета становится бездушной функцией, машинкой для убийства.

Пьеса «Маузер» рассказывает о законе революции, которая, сражаясь с контрреволюцией, убивает самое себя. Спектакль превращает сцену и героев в машину. Одни и те же герои, меняясь, переодеваясь, становятся то жертвами, то палачами в идее перманентной революции. На четырех крестах кожанки и кепки. Их попеременно надевают участники спектакля. Лица артистов не успеваешь разглядеть. Мы видим машинный кордебалет, хореографию роботов: идет постоянная чистка рядов, и масса выделяет из толпы слабое звено, уязвимое место, аннигилирует, потом жертва снова заступает на свое место — и процесс повторяется. На заднике ржавые металлические листы, которые со скрежетом смыкаются, как челюсть, поглотив очередного смертного. Эти законы автоматизации жизни Мюллер уже в послевоенное время перенесет на бюрократию, в том числе Евросоюза. Сталин станет «Дойче-банком», а лозунгом времени: «Хайль, Кока-кола» (цитата из пьесы «Гамлет-машина»).

Мерный однообразный цикл меняется, когда меняется один из героев. Герой А в исполнении Анатолия Смолякова засомневался. Для учителя Мюллера Брехта суть театра — в производстве сомнений. Один из жертво-палачей вдруг перевел точку зрения: он перестал быть «МЫ» и стал «Я». Коллективные решения приводят к поведению преступной толпы, к коллективной ответственности, за которой нет вины у индивидуальности. И вот один перестал чувствовать себя частью «МЫ». И тут же увидел во враге «Я», зеркальное отражение самого себя. Он распознал человека, свою копию. Поставил в центр не революцию, а человека. В герое срабатывает нечто простонародное, задний ум. В артисте видны опыт, содержательность, мудрая зрелость. Возраст дает опыт общей боли, которая нужна, чтобы стала возможна перемена взгляда. Чудо внезапного милосердия.

В момент сомнения хор голосов внезапно рассинхронизировался, перестал дышать ноздря в ноздрю. И два листа, словно случайно, не сомкнулись, разошлись.

Название пьесы Мюллера содержит в себе концепт: маузер — метафора той же машины, безликости, деперсонификации смерти. Герой Анатолия Смолякова догадывается: человек принадлежит только себе. Революция и ее инструмент маузер обезличивают. Возникает отчуждение: это не я действую, действует революция. Я нажимаю на курок, но курок — часть машины, часть революционного процесса, где нет ни вины, ни ответственности. Используя маузер, можно всякий раз сказать: я всего лишь исполнял приказ. На программке — каменные руки, голосующие «за». Одна за одной.

В «Разгроме» Александра Фадеева есть высказывание: «Первая и основная мысль: в гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, все не способное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции, отсеивается, а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей». Какая страшная логика, в которую верили целые поколения: отбор. человеческого. материала. У Бертольта Брехта есть пьеса «Высшая мера», где китаец сам себя приговаривает к смерти за проступок против революции. Брехт пьесы стыдился.

Мюллер в «Маузере» явственно отходит от идей коммунизма, видя в нем точно такое же расчеловечивание, как и в капитализме. К концу спектакля герои играют смычками на специально изготовленных виолончелях, напоминающих изувеченное человеческое тело. Мюллер мечтает о человекоцентричной цивилизации. У Мюллера в упомянутой выше книге замечательное определение общества, зрительного зала, единственно возможного объединения людей: «альянс виновных». А Симона Вейль говорила о «солидарности потрясенных» как новой форме выживания.

В финале на сцене остаются все те же четыре креста. Обезлюдение, вымирание, истребление. На них железные таблички «последних адресов» — в память о невинно убиенных и позже реабилитированных жителях. Так, через идею дома, можно ощутить травму потери человека, катастрофу семьи. Таблички снимают. Вместо них вешают такие же таблички, только картонные. Память стирается, память восстанавливается.

Сделать разовое пожертвование или подписаться на ежемесячный донат, чтобы помочь ПТЖ.

Комментарии (0)