ЗАМЕТКИ О НИЖНЕВАРТОВСКОМ ТЕАТРЕ ВЕСНОЙ — 2024

Всем театрам сейчас нелегко. По-разному, но всем. А Городской драматический театр Нижневартовска в последние годы пережил свой самый трудный период.

Когда я впервые попала туда много лет назад, это была счастливая земля, открытая и вспаханная театральными подвижниками, двумя семьями: худрук Наталья Наумова и директор Игорь Креймер когда-то создали театр на пустом месте, позвав чету Зайчиковых, Маргариту и Вячеслава, режиссера и художника. Обжитое теплое чистое здание, выращенная и выученная труппа, вечная забота об обновлении, о преодолении профессиональной замкнутости, международный фестиваль «Северные встречи», бесконечные приглашения критиков — для сверки «оптики» (кто только не бывал в Нижневартовске). За Нижневартовской драмой «ПТЖ» следил разными авторскими глазами и описывал разными перьями этот театр, где все хотят быть в курсе театрального процесса, где следят за новостями, читают, куда зовут режиссеров, замеченных на лабораториях и фестивалях. Вообще в театре выросли дети: Евгений Наумов — блестящий актер, о котором в «ПТЖ» писала Татьяна Тихоновец, Анна Наумова — режиссер и педагог, окончила магистратуру у В. М. Фильштинского и поставила несколько спектаклей в Городском драматическом, Ольга Зайчикова — декан театроведческого факультета ГИТИСа.

А три года назад все оборвалось трагически быстро: внезапно не стало Маргариты Зайчиковой, матери-основательницы, первого и постоянного главного режиссера. Обрушилась одна из несущих конструкций. К этому времени назойливый кадровый вопрос о семейственности, который так любят муссировать региональные начальники, оставил театр и без Игоря Креймера (члену Президиума Всероссийской ассоциации ушу, супертренеру, правда, есть чем заняться, но за физической подготовкой труппы он продолжает следить). Театр-дом замер в межвременье, а тут как раз и молодая труппа оказалась не так уж молода… Наталья Ивановна Наумова, оставшись за одинокого капитана корабля, лишившегося лоцмана и боцмана, да еще имея довольно строптивую команду (труппа другой не бывает, а уж выращенная с малолетства единой семьей и чувствующая себя вечными детьми — тем более), понимала, кто корабль кренится. Начались пробы, лаборатории (тут помогла молодыми режиссерами из ГИТИСа Ольга Зайчикова), набрали шесть студийцев, которые бы дышали в затылок «ведущим мастерам сцены», а те учили их основам… Они уже на сцене, заняты и актерами, и рабочими. Конечно, после уроков…

Я знала об этой «качке», встречая Наумову на фестивалях (она завсегдатай, хочет всех видеть и понимать, на каком свете ее собственный театр), но нынешней весной, приехав в «Вартовск» после двухгодичной паузы, снова нашла теплый ухоженный дом — с цветами в каждом углу, рисунками Вячеслава Зайчикова тут и там, выставками театральных фотографий, творческими планами, внятными задачами и надеждами. Именно в этом году, после большой паузы театр с «Королем Лиром» вошел в программу Фестиваля театров малых городов России. Это работа нового главного режиссера Татьяны Родиной.

Однако знакомство со спектаклями Родиной началось достаточно драматически.

И это была «Пиковая дама», театральная популярность которой прямо пропорциональна количеству успешных постановок. Гениальную лаконичную повесть театр бесконечно мучает, присочиняет к ней то да се, удлиняет и грубо разыгрывает. Пушкинский год усугубил процесс. Нижневартовский спектакль обозначен как «острый жанр в одном действии», но это «одно», как и неясный «жанр», тянется бесконечно. Хрестоматийный глянец, которым «Пиковая» не покрыта, соскабливают всеми трэшевыми театральными средствами, превращая повесть в карнавальную веселуху, как будто это сочинил неталантливый последователь Довлатова, перепутавший «Заповедник» с пушкинским оригиналом. Вообще говоря, Пушкина сегодня надо очищать уже не от бронзы, а от этого самого трэша, китча, но по сцене бродят три Пушкина, на спинах которых написано «АС», «Пушкин» и «Сукин сын», и толстая Муза с аккордеоном, Германн здесь молодой шлемазл, он спит, повиснув на Александровской колонне (видимо, брезжил Евгений на льве), и ему снится сон. Тайну трех карт юной графине открывает не Сен-Жермен, а Наполеон, при котором почему-то состоит Ришелье, бесконечно звучат расхожие строки из Пушкина, тут и Керн, и ветреная Натали, пошло убегающая с Дантесом. Короче, сапоги всмятку. Но самое поразительное, что повесть о крахе рационализма превращена в историю мальчика-поэта, влюбившегося в Лизу. Германн здесь — юный пиит, он выступает под балконом Лизы (видимо, брезжила Верона) и в финале бежит за ней в светлый хэппи-энд под бодрую «Хава нагила», выбрав между картами и любовью — любовь. Никакого безумия, одно подростковое ликование.

Поиски театрального языка обернулись в «Пиковой даме» его утратой, ибо никакого сообщения спектакль в зал не посылает, а зачем тогда вообще какой угодно язык, если им не доносят содержания?

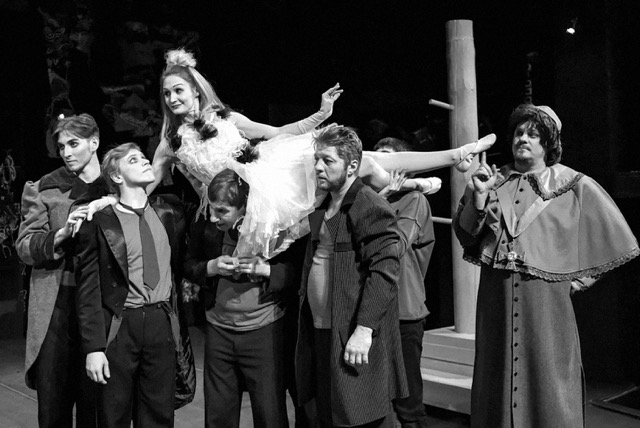

«Король Лир» — второй увиденный спектакль Татьяны Родиной. Он лихо начинался с семейного празднования Нового года в одной современной квартире. Елка, друзья дома — простой и обаятельный Глостер (Сергей Лесков) с сыновьями, один из которых, бастард Эдмонд (Борис Шаханин), рос где-то за границей и говорит с немецким акцентом. Тут и друг Кент, и давняя дружба всех детей, выросшие девочки (одна, миленькая мещаночка Регана, вот уже беременная и ест мел), взрослые мальчики и добряк Лир (Евгений Наумов), поющий под гитару «Если у вас нету дома… Думайте сами, ре-шайте сами — иметь или не иметь». Короче — советский уют. Тут и же-них Корделии, Король Французский (Леонид Федоров) с тортом. Как только начинается семейный скандал, Лир по-хозяйски и по-отцовски трижды выпроваживает его, а он все возвращается и возвращается со своим тортом к Корделии (Елизавета Шаханина) — в панковском прикиде и тяжелых ботинках. Она тот самый протестующий младший ребенок с англоязычными зонгами, не принимающий всех этих обывательских условностей, песен под гитару, формальных вопросов и лицемерных ответов. Правда, в какой-то момент споет «Февраль. Достать чернил и плакать». Это уже когда станет беженкой с корзиной из супермаркета, а потом сделается Шутом, сопровождающим Лира.

Лир делит квартиру? Нет, он делит стол, который поначалу сдвигает из трех и накрывает летящей белой скатертью для новогодней дружеской идиллии. А потом разрушает самим же построенное. И будет мрачно есть оливье, когда разлад уже наступит и все покинут его дом.

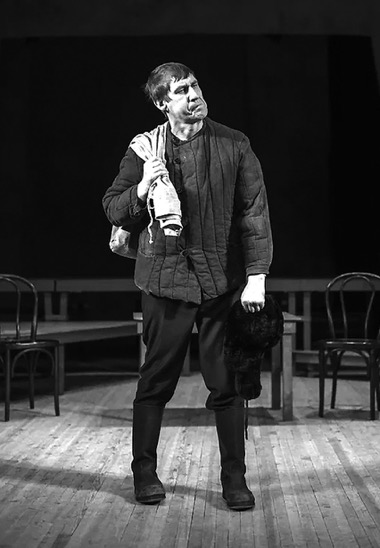

В который раз ловила себя на том, что я Лев Толстой. Ну, в том смысле, что не поклонник Шекспира и Лир с его безумием всегда малопонятен и далек. А тут — вот он, «наш современник Вильям Шекспир». Лир Евгения Наумова не стар и не слаб, он — хозяин дома-полной чаши, он вырастил дочерей, но он — современный Бессеменов, и его душит ярость, злость на них, он тяжело дышит… На дочерние обиды привычно выхватит ремень. Сил-то еще — немерено.

Что остается ему? Разводить кошек, раздражающих его дочерей, — вот и предмет вражды. Но Лир до конца нормален, не безумен. И когда к нему придет замаскированный Кент (Евгений Стрельцов), Лир его, конечно, узнает и будет еще иронизировать над ним. Все игра! Наумов играет разрушение личности, причиной которого стало собственное самодурство (а кто не самодур в отстаивании своей власти даже в собственном доме? «Я все вам дал!!»).

Трагедия, сохраняя психологические мотивы, распахивается очень красивыми этюдными вариациями, пластическими экзерсисами, распахивается в пустую сцену, изысканную световую партитуру, знаковый предметный мир, центром которого все равно будет стол-престол (прекрасное, элегантное оформление Вячеслава Зайчикова). Иногда он становится помостом, иногда заполнен теннисными шариками, стучащими о доски (если правильно помню, после того как Гонерилья высасывает глаз Глостеру). Блестяще играют красавиц моделей Регану и Гонерилью, постепенно превращающихся в фурий, Алена Михеева и Ирина Харченко. В итоге, борясь за любовь Эдмонда, одна накинет на другую удушающий легкий полиэтилен. Шуршащая материя (одна из сестер украшает себя легкой белой тряпочкой, как фатой) постепенно вообще начнет накрывать мир общим саваном. В финале ею закрыты мертвые сестры, а Лир, подбросив вверх невесомый кусочек — как душу умершей Корделии, — накроет и себя, чтобы задохнуться. Его не убьют. Он сам.

История, начавшаяся как бытовая, перерастает в драму. Из ничего выходит многое, и личное эгоистическое сумасбродство оказывается причиной общего развала мира.

Много лет Наталья Наумова развивает труппу в разных направлениях. Игровой тип спектакля, комедийный формат активно освоен театром, и, по мнению худрука, следовало вспомнить психологический разбор, для этого был призван прошедший школу В. М. Фильштинского Владимир Литвинов. «В поисках любви» по пьесе И. Грековой и П. Лунгина (по старой повести Грековой «Вдовий пароход» — как вы понимаете, на такое название наш жизнерадостный зритель вряд ли захочет пойти) — спектакль скромный в постановочном отношении, но сыгранный отлично слаженным актерским ансамблем. Именно что —"с разбором«.

Я никогда не заподозрила бы в лирической Ольге Горбатовой, когдатошней Виоле «Двенадцатой ночи», такую драматическую подлинность, какая возникает в ее худой и бледной Анфисе Громовой. Анфиса, самоуничижающаяся в своем грехе (прижила на фронте в любви ребенка, думая, что муж погиб, а он возьми да вернись из лагерей через несколько лет), — точно деревенская, точно покорная и точно — глубоко нравственная. Ей все время хочется исчезнуть, уменьшиться под тяжестью греха, забыть себя. Только чувство вины ее губительно для мужа Федора (прекрасная, мужественная работа Сергея Лескова). Как губительна для него и высокая нравственность соседки-инвалида Ольги Ивановны (Людмила Прилепина), не позволяющей ни себе, ни Федору даже мысленно переступить черту и оказаться вместе. Федор пьет и погибает: некуда ему жить, как говорил Андрей Платонов, между двумя высоконравственными самоотверженными женщинами.

Мир спектакля, его героини — как ушедшая Атлантида. История послевоенной коммуналки, в которой вырастает эгоцентрик Вадим, впрочем, откликнется во многих матерях, сидящих в зале, они найдут в отношениях Анфисы Громовой с ее «военно-полевым» отпрыском не устаревшие за десятилетия нюансы, недаром носовые платки — непременный зрительский атрибут в финале. А вот «пароходов» таких, где драматически, но человечески протекает жизнь монолитной Капы (Евгения Цариценская), вечно моющей пол и ругающейся с Капой разбитной Паньки (Елизавета Шаханина), крошечной опереточной актрисы Ады Ульской (Наталья Корнейчук), — таких пароходов больше нет. Затонули. Один из последних в конце 70-х я застала, участвуя в переписи населения и обходя улицу Рылеева. Там жили блокадные вдовы, и это была самая чистая из всех коммуналок улицы. Наверное, там мыла полы какая-то своя Панька…

В маленьком театре работает и малая сцена. Результатом лаборатории стал спектакль «До лампочки» Ленары Гадельшиной, ею сочиненный, адресованный школьникам и сыгранный «на троих» Натальей Корнейчук, Романом Горбатовым и Александром Лебедевым. В принципе, считаю, он должен стать началом серии научно-популярных дневных представлений во славу русской науки. В данном случае рассказывают о лампочке. Кто первый? Горжусь, я громко ответила: «Лодыгин», потому что знала, что не Яблочков.

…А потом мы ладошками передавали по ряду ток, преобразовывая его в переменный, и смотрели историю про прекрасных русских парней, которые жили за идею, ездили в Париж — центр науки, возвращались в Россию и радели за нее. Бедствовали и даже нищенствовали, но были настоящими русскими умниками и дали нам свет. Саша Лодыгин так и не изобрел, к сожалению, свой электролет, государство, как всегда, не помогло, а помогло бы — все было бы иначе. И вообще успех — это успеть. А они успели.

В финале, уже в фойе, актеры производят настоящие физические опыты по добыванию света, и это все очень красиво, но я как в школе не понимала ничего про электричество, так и тут не поняла. А про театр поняла: эту серию нужно продолжать.

У Нижневартовского драматического снова большие планы и по-прежнему верные зрители. Театру скоро тридцать лет. Пожелаем ему и дальше добывать свет.

Июнь 2024 г.

Комментарии (0)