Прошлым летом в деревне соседка посоветовала пойти к местной врачевательнице Ольге. Выслушав меня, Ольга сказала: «Нын-че у всех ноги отказывают, и у молодых, и не очень. Время такое, идти некуда, вот ноги и не ходят…»

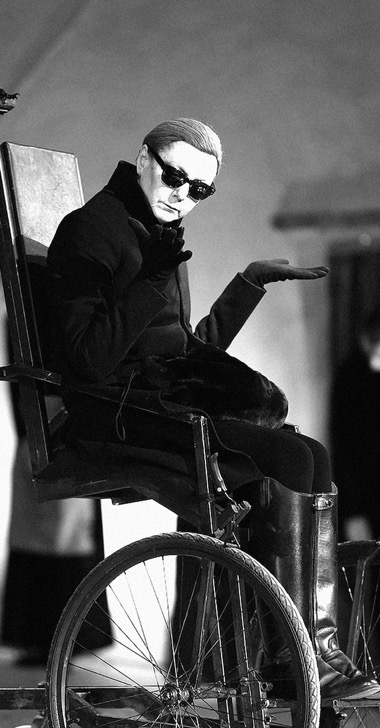

Время такое, что весь спектакльМарина Игнатова неподвижно си-дит восковой персоной на высоком инвалидном троне: у ее героини не ходят ноги. Лакей Веденей, которому верить не стоит, сообщает, что, когда вышел указ сгибаться в полупоклоне перед проезжающим императором, — барыня заболела ногами и выезжать перестала. Но вот вопрос — она сама решила обездвижеться или так отреагировала княжеская психосоматика образца 1801 года?..

Концептуальная и принципиальная обезноженность главной героини — символ темного времени всеобщего социального паралича, ожидания, когда же рассеется тирания карлика, сидящего в ложе и взирающего сверху на подданных. Плавутина-Плавунцова всею собой, надо сказать, противоречит теме тотального холопства, которую как будто бы разрабатывает в спектакле Андрей Могучий. Челядь княжны — ворующая, жестокая дворня, находящаяся под ее властью, — так отвратительна, а сама княжна так безразлична к ним и с таким холодным равнодушием отдает распоряжения, что никак не напоминает Салтычиху. Сидит гордо и прямо, холопом относительно власти не выглядит. Заботит княжну Екатерину только собачка Бьютька — единственное теплое существо в холодных покоях, да и на ту она не глядит. Никто ее, похоже, не волнует. Так что образ, созданный Мариной Игнатовой, образ застывшей в депрессии, навек замерзшей от чего-то «снежной королевы», — выпадает из конфликтного поля рассуждений о холопстве.

В пьесе Гнедича вообще есть несколько фальш-ходов. Целая сцена посвящена тому, как молодой князь Платон подписывает от имени тетки поддельный вексель, и мы всё ждем, как употребит его в дело прощелыга-стряпчий Веточкин и чем это обернется для Плавутиной-Плавунцовой. Но интрига не имеет продолжения ни в истории княжны, ни в истории Платона, и он, похоже, оказывается участником заговора против Павла.

Параллельно весь спектакль вернувшийся из свободной Франции в мятом холщовом плаще то ли пилигрима, то ли Несчастливцева (и в рубище почтенна добродетель!) бывший крепостной Плавутиных-Плавунцовых Перейденов (Дмитрий Воробьев) грозится раскрыть страшную тайну злодейств княжны Екатерины. И тоже не выходит. Незаконную дочь она потеряла не по своей вине, ей сказали, что девочка умерла. Да, она какое-то время не отпускала во Францию жену Перейденова, но это ли истинное злодейство, которое обещают нам весь спектакль? Тоже не выходит.

И играет Марина Игнатова совсем другое. Она играет драму (а к финалу почти трагедию) жизни в вечной несвободе. Даже если ты сановита, богата и повелеваешь — ты несвободна: в молодости несвободна любить кого хочешь и рожать открыто, а старость твоя приходится на время тирана и его репрессий. Эта мертвящая несвобода судьбы и становится линией роли.

Высокое инвалидное кресло, черный ворон на спинке и черная женщина в черных очках, черной одежде и черных жокейских сапогах, два действия не меняющая позы.

Сначала — чисто восковая персона. Живой мертвец.

Потом, когда княжна снимает рыжий парик и очки, на зал взглядывает измученное, скорбное, потухшее лицо человека, пережившего трагедию.

Дальше, узнав о ссылке брата, — она дельно и внятно отдает команды, принимает решения. Просто современная деловая женщина, кризисный менеджер…

И, наконец, сцена, когда ей приводят истерзанную, избитую до беспамятства, с переломанной рукой посудомойку Глафиру (Юлия Марченко) — ее найденную дочь. Эту сцену Игнатова играет с античной силой, заставляющей вспоминать ее давнюю Федру.

Глафира почти лежит, лицо ее опущено. Екатерина Павловна, не глядя, а только зная, где находится дочь, с усилием поднимается на нетвердых ногах и еле-еле, но спускается с кресла. Она присаживается на пол рядом с потерянной дочерью, но не смотрит на нее. Левая рука слепо тянется прикоснуться к Глафире, материализовать свое материнство, признать плоть, но, долго-долго оставаясь в сантиметре от плеча, рука так и не опустится, будет бесконечно дрожать, но не опустится. Княжна тихо рыдает, отвернувшись от Глафиры и решая — посмотреть ли на нее, встретиться ли с нею, но нет сил повернуть голову, она глядит в противоположную от Глафиры сторону, не понимая, что ей делать. Вот она увидит дочь спустя жизнь. Что это даст? Время не повернуть. Жизнь прошла. Через сорок лет признать, удочерить? И что? На вопрос, что она умеет делать, истерзанная Глафира честно признается: только мыть посуду. Трагедии прошлого не исправляются в настоящем. Можно только приказать Веденею, чтобы ни один волос не упал с головы Глафиры.

Это минута слабости и минута силы.

А когда приходит известие о смерти Павла I, Екатерина Павловна Плавутина-Плавунцова уверенно встает и, жестко бросив: «Царствие небесное», — уходит легкой уверенной походкой в проем развалившейся стены, в пустоту, но в свободу. Она снова может двигаться.

А еще в ее руках периодически мелькает золотая табакерка. Впрочем, их в спектакле несколько. Видимо, в 1801 году недостатка в золотых табакерках Россия не испытывала.

Май 2024 г.

Комментарии (0)