К. Вагинов. «Козлиная песнь». Камерный театр Малыщицкого.

Режиссер Роман Муромцев, художник Екатерина Гофман

ЖИРАФЬИ СЛЕЗЫ О ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГРЕЗЕ

Удивительна жизнь культурного человека Петербурга первой четверти нашего века. Часто сотрясает он вечернее пространство города трех революций горькими сожалениями о новых варварах, приходящих на смену высокому искусству, с коим он себя непременно соотносит. Не стесняется он в выражениях, как и того обстоятельства, что видна его полуобнаженная фигура с воздетыми к Перуну кулаками в кухонном проеме окна, открытого запахам белых ночей, ядовито поднимающимся к низкому небу по выщербленным стенам двора-колодца. Роняет он, сидя на покосившемся венском стуле, жирафьи слезы на страницы «петербургского текста», качает ногой в такт лоскутному нарративу, пытаясь подкурить сигарету о синий цветок горящего на кухне газа. И не видит он, умный и начитанный, как трется его мифологема о контркультурный косяк входной двери. Продолжает он не попадать в художественный ритм поэтического зова предков, сквозит его внутренний монолог по атональным цезурам нового быта, настойчиво готовым ответить ему мычаньем, когда он обращен лицом к отраженному свету звезды по имени Солнце. И так захвачен он нервом своего негодования, что не видит, как подползает к нему живописной крысой академическая старость.

Новый спектакль Романа Муромцева «Козлиная песнь» как раз о таких людях, самовольно погребенных под обломками той культуры, которая кажется им ушедшей под темные воды отравленного залива. Морщат они свои носы от новоявленной необразованной молодежи и скрывают от нее золотую Аполлонову чашу истинного искусства плотной пеленой своего высокомерия. Вот они, окаменевшие химеры нового века, которых можно с легкостью представить на поэтическом вечере «Три левых часа» в ленинградском Доме печати 24 января 1928 года, где участвовал и автор «Козлиной песни» Константин Вагинов. Именно они кричали о «балагане» и «цинизме», о том, что поэты «хочут свою образованность показать и говорят о непонятном», а потом тайком выходили в переднюю и в приступе бессильной ярости топтали котелок Хармса, так и не признавшись тому в содеянном. Так троллили обэриутов, затем «новых академиков», а сегодня, к примеру, адептов худ мастерской иногда театра «Воркута». Слагаемые те же, метод идентичный. Место не изменилось. Петербург — Петроград — Ленинград — Петербург. Круг замкнулся. Но факт случившейся эстетической революции налицо.

«…ПРЕЛЬЩАЮЩИЙ ДВИЖЕНЬЕ СОМНАМБУЛОЙ ОРФЕЙ»

У спектакля Романа Муромцева «Козлиная песнь» есть структурообразующий пролог — смерть воробьев, которые ложатся в грубо сколоченные ящики для зимовки статуй, расположенные на наклонном помосте. Скрещивают они руки-лапки и видят обрывочные сны из жизни петербургской культурной прослойки. Но как мы помним — «автор по профессии гробовщик», а в данном случае — режиссер, спрятавший за масками обитателей культурного дна ключ ко всему спектаклю, запускающий весь сложный механизм взаимодействия эпох, которые, переплетаясь, выстраиваются в сверхсюжет.

Перед нами крах цивилизации, эпоха запустения и полураспада, кладбище кораблей, списка которых уже давно никто не помнит — «кому это нужно увидеть там свои имена». Как раз то пространство, в котором с механической точностью происходит обэриутское выражение предмета через «столкновение словесных смыслов». Предметом же здесь, как и у Вагинова, является сама культура, а точнее ее мерцающее переживание. И появляется она у Муромцева как тень «Трех левых часов», того достопамятного вечера в Доме печати, когда во время монотонного и грустного выступления Вагинова в глубине сцены танцевала балерина Милица Попова. Танцует она и у Муромцева, позади «чирикающих» на жердочке воробьев, и сама же себя поименовывает — «культура, ёптыть». В этом коротком и емком оксюмороне задан тот ироничный вектор, по которому режиссер будет уверенно двигаться через целый век русского авангарда — ведь от романа Вагинова до спектакля без малого сто лет, — попутно вбирая в свой атмосферный вихрь и собственные поколенческие обломки.

Лучше всего эту преемственность или даже сопричастность, а еще точнее, метод художественного воздействия наглядно иллюстрирует «тряпочка» Тимура Новикова «Аполлон, попирающий черный квадрат», на которой мотив превосходства классического искусства над новым решен через следующее авангардное произведение. И в этом цикличном процессе заключена главная эмоция и романа Вагинова, и искусства Тимура Новикова, и самого спектакля «Козлиная песнь»: бороться с новым — значит превращать его в старое. На этих трех китах и будет Роман Муромцев выстраивать вселенную своего спектакля: двадцатые — восьмидесятые — новые двадцатые.

Здесь режиссер выступает достойным наследником своих предшественников, он классичен и революционен одновременно. Его «Козлиная песнь», по форме являясь спектаклем, возвращает драматическое действие в ритуальное русло, дотеатральное переживание, обрядовый ритуал, при помощи которого на субкультурном уровне (а чем обэриуты не субкультура, так же как и петербургский андеграунд не явление?) зрителям транслируется мысль о невозможности ностальгии. Это те же «три левых часа», какими они могут быть только здесь и сейчас, — зашифрованное послание, театр энергетического поля, тот самый авангард, что снимает ментальные преграды повседневной жизни и воскрешает радость человеческого бытия. И говорит этот театр на очень непростые темы, что в эпоху прямого высказывания — всегда пощечина общественному вкусу.

УШЕДШАЯ КУЛЬТУРА И ВОРОБЬИ КАТУЛЛА

Остановлюсь на уже упомянутых воробьях и на их существовании подробнее, поскольку именно через их неугомонное щебетание возникает спектакль, его витальная органика, сметающая на своем пути все, что уже отмерло. Все, кроме снов, поскольку, как известно, «…весь Вагинов — это рассказывание снов, прекрасных и тающих неуловимо…»

Во-первых, этими неугомонными и легкомысленными созданиями, не раз упомянутыми в романе «Козлиная песнь», были для Вагинова и сами персонажи его печального иронического рассказа о гибели «острова Петербург», уходящего под воду подобно древней Атлантиде. Не впрямую, конечно, а метафорически погружал он их в бездну разрыва между общим запустением и грезой о возрождении античной культуры и философии. Он словно подражал римскому поэту Катуллу, спародировавшему в своем стихотворении на смерть воробья ритуальный плач. Так и Вагинов — иронически оплакивает своих «домашних», петербургских птиц в мощной эпитафии, название которой не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Смеется-то ведь он хоть и над трагедией упадка, но все же козлиной песнью. Как смеется над своими героями и Роман Муромцев, намекая «Цветочными полями» Алексея Рыбникова из советского фильма Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку», что та самая Африка — это грезы по утраченному эллинизму жизни представителей Серебряного века, своеобразный парафраз «Чудесной страны» группы «Браво» из соловьевской «Ассы» — фильму здесь нашлось вполне законное, авторское место. Ее обломки — тоже предмет исследования Романа Муромцева.

Во-вторых, собственно, тот самый птичий язык, все эти бесконечные «чик-чирики», которые воробьи в исполнении Алексея Кормилкина, Александра Худякова и Владислава Мезенина используют в спектакле. Ведь это не что иное, как язык новых современных героев, субкультура которых зарождается не в том далеком золотом городе, вход в который когда-то указывала звезда Аделаида, горящая над прозрачными воротами, а здесь и сейчас, в новом Петербурге, раскинувшемся под пустым небом со всеми улетевшими звездами, стаями птиц и соседями по Комсомольску. Уж таково современное искусство — быть посторонним на все том же русском поле экспериментов, где мы продолжаем, как потеплеет, сажать алюминиевые огурцы на брезентовом поле, подобно Тептелкину. Не удивительно, что у Муромцева этот «тептелкин сад» прорастет мертвыми деревьями, фанерными декорациями со следами клея.

Пока рассаживается зритель, уже упомянутые воробьи пристают к публике, надоедливо и беспрестанно «разговаривая» и тыкая своими клювами-палками во всевозможные предметы — чик-чирик, тук-тук-тук. Так возникает ритм спектакля, который вбирает в себя веселые картинки меркнущей жизни. Эти пернатые не раз будут возникать как комментарий к происходящему, как объясняющий титр немого кино и продолжать рассказывать друг другу истории об обитателях петербургских трущоб — Тептелкине, Неизвестном поэте, Марье Далматовой, Сентябре, Троицыне и других представителях живущей у моря провинциальной интеллигенции, застрявшей где-то в извивах балтийского меандра. Ведь родины-то, которая поила их нектаром мифа, давно уж нет. Остались лишь мраморные статуи Петергофского парка, изрядно тронутые разрушением и хищно взирающие на посетителей выщербленными лицами — масками смерти, да портики покосившихся храмовых построек, в которых когда-то зарождалась и советская контркультура, — от ДК «Невский» до новиковской галереи «Асса», давшей в итоге название уже упоминавшемуся культовому фильму, важному скрытому лейтмотиву всего спектакля.

Вообще «чик-чирик», сказанное с разной интонацией, означает здесь очень многое. Оно сродни словам «дык» и «ёлы-палы» из словаря петербургской группы художников «Митьки». Известно, что этими двумя словами представители художественного андеграунда могли переговариваться долго и выражать ими обиду, сожаление, восторг, извинение, страх, гнев и прочее. Так делают и артисты спектакля «Козлиная песнь», переговариваясь друг с другом на своем языке, взявшись руками за палку, как за ветку дерева. При этом какое разнообразие оттенков, какие эмоции! А говорят они о том, что уже не любят Петербург так, как раньше, что окрашен он для них в зеленоватый, мерцающий, то есть замогильный, призрачный свет, из которого и появляются главные герои спектакля.

НОВЫЕ МАСКИ ДЛЯ СТАРОЙ СКАЗКИ

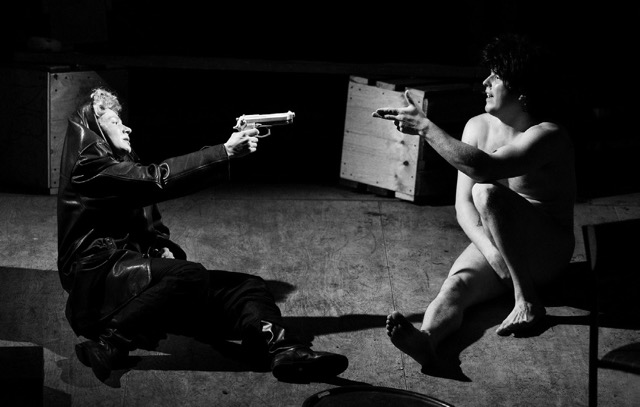

Прежде всего «Козлиная песнь» Романа Муромцева — это русское дель арте, площадное представление, в котором герои в масках крутятся в безумном водовороте человеческих страстей, выстраивая линию своих отношений в бытовом поле истории жизни от знакомства Тептелкина с Марьей Далматовой (Светлана Грунина) «среди жеманных статуй, наследия восемнадцатого века» до их быстротечной женитьбы, спонтанно устроенной после нравственного падения жениха с проституткой и последующей громогласной сцены признания в любви, выстроенной в виде балаганной дуэли с Неизвестным поэтом под «Разлуку» Михаила Глинки. Между этими событиями герои спектакля складываются в классический любовный треугольник — Пьеро, Арлекин, Коломбина — и постигают тайные знания сошествия в ад через пьянство, любовь и сумасшествие, через поэтические баттлы, через обнажение души, через границы сознательного и бессознательного, через донесение огня гуманизма до сухих веток знания и в конечном счете через расставание с миром посредством сожжения самих себя и обломков всей той культуры, которая так и не сделала никого счастливым, несмотря на благопристойную старость с бульоном и печеными яблоками из райского «тептелкиного» сада.

Переход из образа в образ, как и положено в площадной комедии, происходит через незначительную деталь, приспособление, парик, перемену костюма, сразу же выпукло характеризующие персонажа. Селективные очки Тептелкина вкупе с поседевшей клочками бородой и асимметричным плащом создают образ косоглазого стоика, максимы которого изначально находятся под вопросом. Плащ Неизвестного поэта и его манерные жесты напоминают об образе последнего героя цоевского времени, бродящего средь ужаса и запустения с топором на микрофонной стойке. Шуршащие, мятые юбки Марьи Петровны Далматовой, нервно поглаживающей свою сумку-кошку, в которую в одном из эпизодов она и превратится, говорят о ней как о старой плохо видящей деве, все еще думающей, что она «соединяет мир в стройное и гармоническое единство». А почтовый ящик на груди молчаливого Сентября выдает в нем почитателя талантов нищебродной троицы — искусствовед, поэт и муза.

И в том, как дерзость Неизвестного поэта в исполнении Алексея Кормилкина вдруг прорастает неуверенностью Тептелкина, стоит ему только скинуть плащ и надеть бороду, или как нелепая приземленность последнего, подаренная ему Александром Худяковым, неожиданно взрывается размашистыми животными проявлениями первого, есть не только мерцание характерных черт эпохи, но и объемный портрет культурного иждивенца как инфантильного постаревшего представителя среднего класса, любое созидающее движение которого превращает мир в суету, хаос и разрушение. Все устарело. Прежние связи не работают, а если и работают, то похожи они на взаимоотношения консерватора Крымова с мальчиком Банананом. Контркультура как свежий взгляд на современность не равна попытке удержать в саквояже от контрабаса постаревшего лилипута Альберта, который должен украсть скрипку Гварнери. Иду на «вы».

«ДА, Я ПОЭТ ТРАГИЧЕСКОЙ ЗАБАВЫ»

Да, Роман Муромцев поставил «Козлиную песнь» Вагинова о героях, несущих свою вахту в шляпах из перьев и трусах из свинца и не замечающих, как над их кухней-замком, той самой башней из слоновой кости, реет заплесневелый флаг, сильно напоминающий плавки загорающих у Петропавловской крепости. Но спектакль «Козлиная песнь» — не просто макабрические пляски на обломках почившей в бозе цивилизации, месседж режиссера куда как более нетривиален. Он об опасности руинированного сознания человека, сбрасывающего поначалу с корабля современности классику и требующего вслед за героями прошлых лет перемен, а затем остающегося в одиночестве своей памяти, не способным взлететь мыслью над вольной Невой из-под сложенных для костра артефактов когда-то им же самим разрушенного мира. Спектакль Муромцева — горькая рефлексия художника с настойчиво повторяющимся рефреном: «Мне просто обидно, что мы могли быть люди, а так мы козлы».

Май 2024 г.

Комментарии (0)