На курсе Юрия Бутусова, именуемом на сайте ГИТИСа «выпускной мастерской режиссерского факультета», учатся двенадцать актеров и восемь режиссеров. Они уже четыре года непрерывно репетируют, пробуют, отметают и пробуют снова, они подготовили дюжину дипломных спектаклей, пережили отъезд мастера, гастроли в Китае и все основные студенческие фестивали.

Юрий Бутусов — режиссер с легко узнаваемым экспрессивным театральным языком, а потому многие предсказывали, что спектакли студентов-режиссеров будут непременно похожи на работы мастера. Нельзя сказать, что это в полной мере так, но у «выпускной мастерской» определенно есть черты, выдающие учеников своего учителя и роднящие все работы.

ОТ ОБЩЕГО…

Юрий Бутусов — сторонник этюдного метода и проб на репетициях. Все идеи нужно сразу проверять, мизансцены — пробовать, актеров — распределять по сцене. Спектакли его студентов привязаны к пространству, в котором созданы. Они прочно встроены в 39-ю аудиторию ГИТИСа: обязательно что-то падает, опускается или сыплется с колосников, используются люк, ставни, попавшиеся под руку зрители в первом ряду, рубка на балкончике, все двери, станки, ширмы — в общем, режиссеры задействуют все, до чего могут дотянуться. Пространство всегда осмысленно, оно задает систему координат, а иногда и способ существования актеров. Оно само как живое: дробится и сливается воедино, расходится вокруг одного героя или, наоборот, создает зону спокойствия и уединения, оно подразумевает наличие или отсутствие Бога в мире спектакля, и, почти как в шекспировском театре, люк может стать входом для чертей.

Помимо того, что режиссеры сами мыслят пространственно и мизансценически, к некоторым спектаклям они привлекали художников. Еще одна черта этого курса — готовность к соавторству. В программках прописаны саунд-дизайнеры, сценографы, драматурги, в общем, целые постановочные команды, которые вместе трудились и вместе выходят на поклоны.

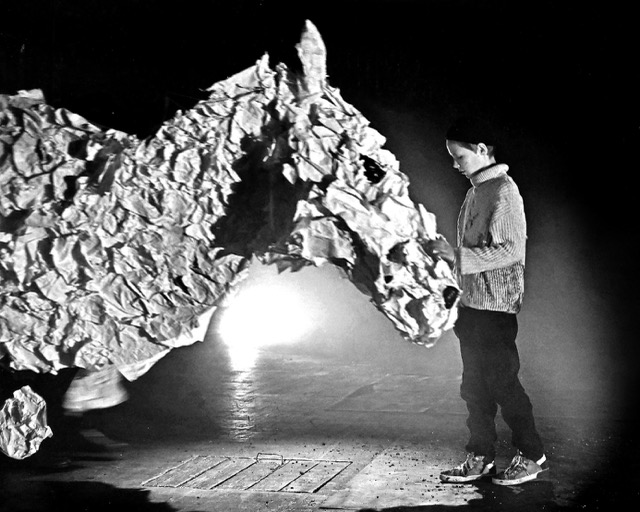

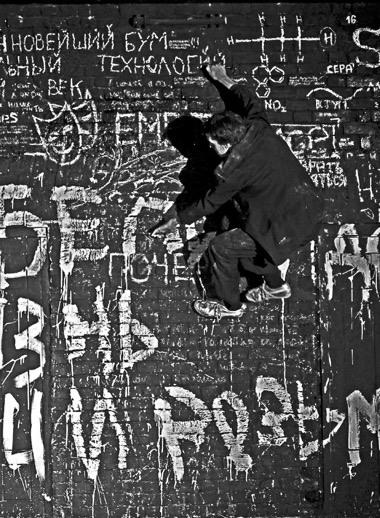

Очень бутусовская черта, тоже скорее пространственная, — любовь к фактурам и стихиям. Вода, песок, земля, сено и засушенные цветы, древесина, бумага, мел, пыль, заржавленный металл — уверена, если бы можно было жечь на сцене реальные свечи и спички, огонь бы непременно присутствовал. Обращение к природным материалам создает небытовую среду архетипов и мифов, в которую молодые режиссеры пытаются встроить своих героев.

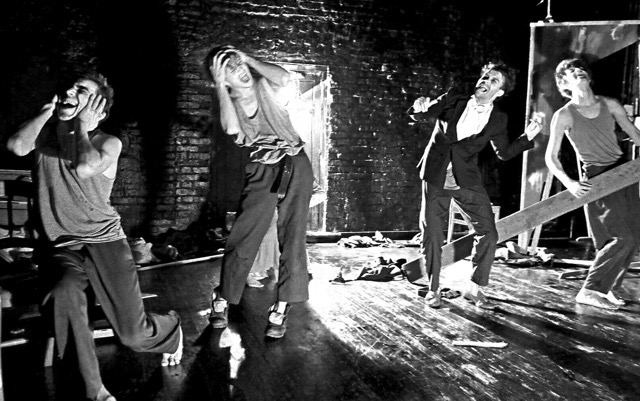

Персонажи действительно больше «их», чем авторские. Во-первых, и проза, и пьесы инсценированы, совсем мало исходных текстов осталось к концу репетиционного процесса. Во-вторых, полупустые пространства заполняет острая игровая форма. Актерская группа курса тяготеет к остроте, эксцентрике, а режиссерская — к созданию собственной реальности и выстраиванию законов мира с нуля. Объединяются эти два порыва общей радостью игры, которая проступает даже в драматическом материале.

Еще одна радость, характерная для всех режиссеров, да и для Бутусова, — тяга к хулиганству. Не провокации, но жесты: так мастер в своей «Чайке» выскакивал на сцену полуголым и танцевал во время смены декораций. У студентов жесты тоже художественного толка, да и масштабом впечатляют: полностью исписанная стена зала, гора земли, сброшенная с колосников, кровоточащий или черный рот актеров, якобы упавший прожектор (вернее, падает и разбивает гипсовую голову он по-настоящему, просто это падение спланировано).

…К ЧАСТНОМУ

Теперь хочется поговорить о режиссерах по отдельности: все-таки они творят собственные миры. Бутусов поставил задачу: каждый должен выпустить по спектаклю. Почти так все и вышло, только двое, Хисамиев и Цереня, сделали по две работы, а Потебня — ни одной на курсе, зато поставила «Дело надо делать» по мотивам «Дяди Вани» в пространстве творческой лаборатории «Угол» в Казани. Но обо всех по порядку.

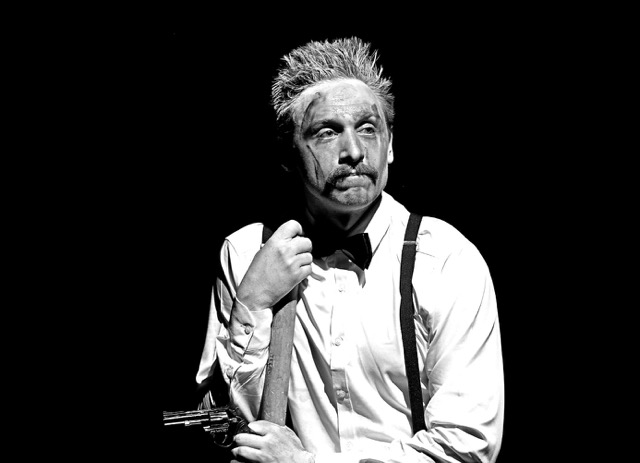

АНДРЕЙ ХИСАМИЕВ

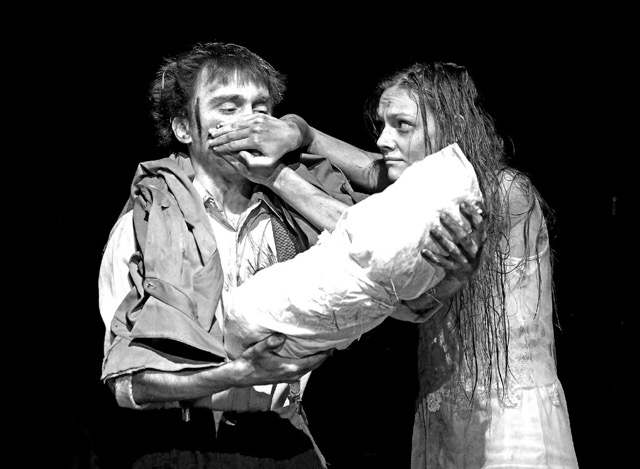

Андрей Хисамиев выпустил на курсе два спектакля, оба по романам Федора Достоевского. Он работает в символическом, небытовом пространстве, свойства которого определяет фактура материалов. В «Бесах» оно условно разделено на безопасное (заваленная сеном и выхваченная теплым светом комната Шатовых справа, аскетичное жилище Кириллова слева) — и агрессивное: центральная часть сцены, по которой, громыхая тяжелой ржавой цепью и скалясь окровавленным ртом, неоднократно бежит на зрителя Верховенский — Федор Бычков. Сумрачная глубина сцены — практически посмертие, откуда, не мигая, смотрят на зрителя два молчаливых актера: привратники с повадками хищных птиц. Туда «пятерка» Верховенского вызывает Шатова для убийства, хотя особых причин для смерти последнего нет, но если повязать всех кровью, то никто из шайки точно не донесет.

Роман сокращен до одной сюжетной линии о том, как легко люди проливают чужую кровь ради своих идей и как при этом боятся за свою шкуру и отказываются отвечать за содеянное. Когда Кириллов вдруг отказывается брать на себя вину за убийства, Верховенский близок к истерике и совершенно беспомощен: бессмысленно угрожать пистолетом тому, кто и так собирается покончить с собой, а в ораторском искусстве Верховенский—Бычков явно уступает своей книжной версии.

Верховенский, притом что режиссер относится к нему без симпатии, оказывается самым сложносочиненным из героев. Все персонажи стремятся ввысь: Мари (Ксения Галибина) мечтает летать, Шатов (Семен Шестаков) мечтает быть с Мари, лететь так лететь, главное вместе, а Кириллов (Даниил Ядченко) тянется весь спектакль к камню, нависшему над его головой. Верховенского же Бычков делает тяжеловесным, топочущим и произрастающим из земли: актер легко преодолевает собственную психофизику, тяготеющую к уязвимости и хрупкости, подробно выстраивает гротескный рисунок неуклюжего человека. Такой не взлетит за мечтой о революции даже с разбегу. Он единственный агент насилия в спектакле, который, злясь, что все, кроме него, чувствуют вертикаль благодаря вере, любви, заботе и дружбе, по очереди их уничтожает или затягивает в свой кровавый мир.

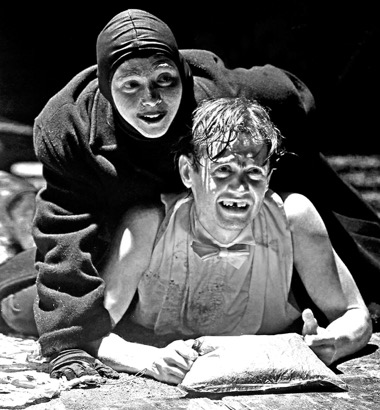

В «Расколе» все решено еще условнее. Спектакль, возникший из отрывков второго курса, собранный на третьем в целостное произведение, строится на многоголосии в голове Раскольникова, возникшем после совершенного убийства. Топор в два человеческих роста, окровавленные головы, словно отделенные от тел, флешбэки, выхваченные фонариком в темноте, — кинематографический монтаж в сочетании с чисто театральной фактурой создает пространство условности и игры.

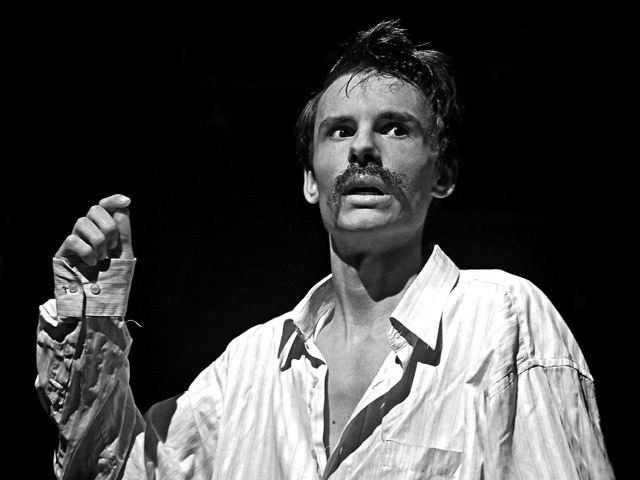

ИВАН ОРЛОВ

Иван Орлов осваивал прозу Льва Толстого, спектакль выпустил один, но двухчастный: до антракта — «Смерть Ивана Ильича», после — «Алеша Горшок». Оба акта утрированно-театральные, сделанные гротескно и нарочито, местами иллюстративно. «Иван Ильич» по эстетике мрачно готический. Герои прячут равнодушие за внешней христианской ритуальностью. Из этой дистанции между первым и вторым планом и вырастает острая форма: все, от жены и дочери до слуг, непрерывно крестятся, заранее рядятся в траур. При этом почти всегда актеры находятся в разных плоскостях с Иваном Ильичом — Александром Трачевским, оставляя его наедине с болезнью и приближающейся смертью.

Трачевский, худой, острый, скуластый, в этой роли, кажется, совсем высыхает, прилизывает черные волосы, обычно торчащие во все стороны, гримом усиливает впалость щек. Он играет старика спокойно и горько, без сентиментальности. Это человек, осознающий, что движется к смерти, и уговаривающий ее отступить. Даже в попытках обмануть или переиграть смерть Иван Ильич остается бесхитростным, про его намерения сразу все понятно. Трачевский играет просто, и в этой простоте, забытой среди вычурных платьев, новостей о помолвке, походов в театры, проступает трагедия, а не драма. Умирая, Иван Ильич выходит на авансцену, замотанный в простыню, как в тогу, и поет, вырастая вдруг до античного героя, не сумевшего переиграть рок.

«Алеша Горшок», наоборот, солнечно-лубочный. Если смерть Ивана Ильича мрачна и неизбежна, то Горшок умирает по глупой случайности, когда у него есть работа, возлюбленная, а мир вокруг светлый и многообещающий.

Спектакль рождается из смеха, молодецкой удали, юношеского всемогущества и веры в авось. Актрисы веселятся, наматывая на кисти красные платки, которые тотчас превращаются в клювы гусей. Никита Ремизов играет деревенского простака Алешу с большой теплотой и полуулыбкой над его наивностью. Местами через рисунок роли проступает водевильная природа актера, близкая к щеголеватости комических ролей Андрея Миронова, но это лишь усиливает задор персонажа.

АЛЕКСАНДР ЦЕРЕНЯ

Если Хисамиев инсценирует роман событийно и не распыляя внимания, а Орлов последовательно движется по сюжетам рассказов, то Александра Цереню больше занимают эмоциональные изменения персонажей и создание импрессионистской картины, в которой чувственное впечатление важнее нарратива. Он строит спектакль вокруг внутренних движений героев, мало заботясь о внешних событиях. И в спектакле «Вий. Домыслы» по мотивам Гоголя, и в интерпретации пьесы Островского «Не от мира сего» сюжет быстро становится понятен даже не читавшим.

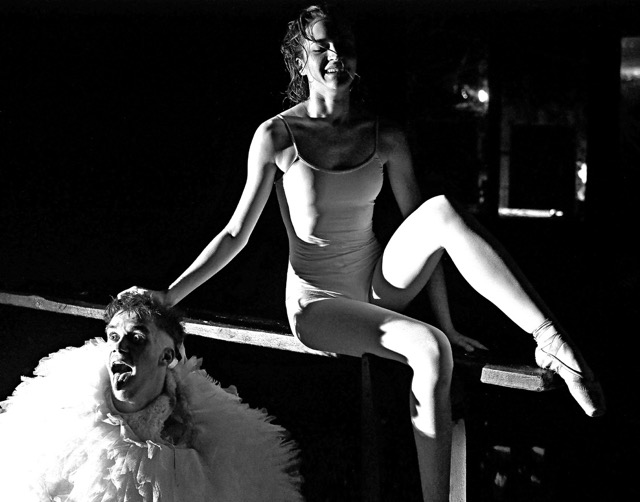

В. Енгалычева (Панночка), И. Орлов (Сотник), Н. Рысев (Хома Брут). «Вий. Домыслы». Фото В. Луповского

«Вий», выросший из первокурсных проб, начинается сразу с церкви и похорон Панночки. Фабула — повторяющиеся ночи у тела, в каждую из которых искушают или пугают Хому чуть иначе, и повторяющиеся беседы с сотником днем. Пугают молодого человека, кстати, четыре балерины: одна — сама Панночка (Вера Енгалычева), три оставшиеся — Вий. Сюжет спектакля — любовная линия, вернее, путь Хомы Брута — Николая Рысева от влюбленности через три испытания к хеппи-энду и намеку на свадьбу: герои переходят на гоголевский же текст «Женитьбы». Но, как и в «Женитьбе», свадьба — не свадьба. Главной героиней оказывается на самом деле Панночка. Спектакль заканчивается стуком молотка по гробу, а обаятельный Хома—Рысев, по данным — классический герой-любовник, становится сказкой, которую могучий отец организовал для дочери перед вечным сном.

Система зеркал, превращающая мир в ирреальное пространство, появляющийся на одном из них силуэт хрестоматийного Вия с тяжелыми веками, страх, кокетство, статный и грозный отец (Иван Орлов) — детали атмосферы, препоны любви, через которые настоящий влюбленный, а тем более сказочный, точно прорвется. Ткань спектакля полупрозрачна и эфемерна, не то сон, не то быль, не то миф. Единственное взаправдашнее — эмоции героев и их изменения, поэтому на них все и строится.

То же самое происходит с Островским. «Не от мира сего» — последняя пьеса драматурга. Цереня делает и этот текст полупрозрачным благодаря героине Ксении Галибиной. Она, робкая, любящая, одинокая в своих принципах и врожденной этике, окружена толпой острохарактерных персонажей, среди которых и муж, и мать, и сестра, и ее жених. Героиня Галибиной потихоньку будит в них чувства, которые каждый по привычке подменяет внешним выражением эмоции. Артисты, поначалу формально размахивающие руками и шумящие, в сценах с Галибиной начинают существовать более подробно, точнее чувствуют: кто-то перенимает нежность, а кто-то начинает злиться всерьез, оставляя карикатурность. Выходит, она Снегурочка наоборот: заставляет их оттаивать. Перипетии же с наследством не занимают всерьез ни режиссера, ни его героиню, потому что относятся к событиям не чувственного порядка.

К. Галибина (Ксения Васильевна), Е. Леонова (Евлампия Платоновна). «Не от мира сего». Фото В. Луповского

ИВАН ШАЛАЕВ

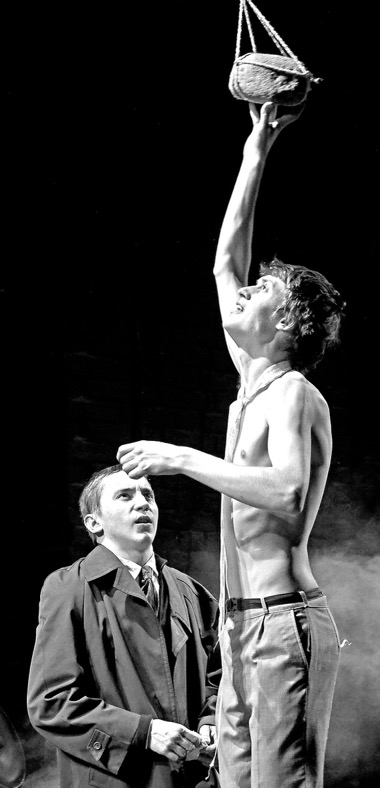

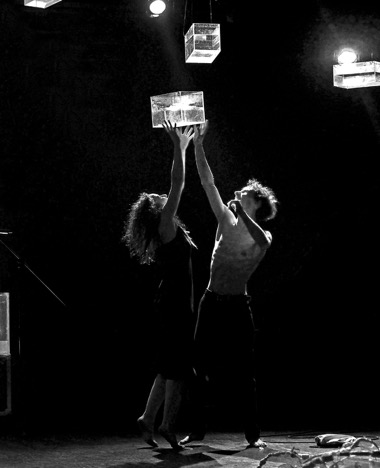

Еще один режиссер, работающий с впечатлением от текста, — Иван Шалаев. Он сокращает шекспировскую «Бурю» до часа двадцати сценического времени и создает поэтический театр. Сюрреалистическое ощущение текучего, меняющего плотность пространства, которое мутнеет от всполохов сюжетных поворотов. Песок, блики воды, тьма, эхо поющих голосов, актеры, которые успевают поменять грим и оттого словно множатся на глазах.

Шалаев оформлял несколько работ однокурсников и как сценограф, и как художник по свету, поэтому визуальный мир его собственного спектакля детально продуман. На колосники подвешены разноразмерные аквариумы, преломляющие свет. В таком же, но большом бьется от удушья Ариэль — Евгения Леонова — тут дух скорее воды, чем воздуха, без жидкости ему тяжко. За каждое полезное и радостное сведение с небес в аквариум льется вода.

Шалаев убирает много сюжетных подробностей и оставляет четкую картину мира: Просперо — жестокий бог, он не присутствует на сцене, его речь — субтитры на стене, его гнев — раскаты грома. Просперо держит в подчинении весь остров: и тех, кто живет на нем давно, и жертв кораблекрушения. Фабула от сокращения расходится по швам, а персонажи уравниваются в своем страхе перед небесами и обитающим там божеством. Они растерянно и независимо друг от друга бродят по острову, выбирают стратегию выживания: либо боятся оказать сопротивление правителю, как Миранда, либо не могут, как Ариэль, или не хотят, как Калибан, который большую часть спектакля грустно лежит и прикидывается ветошью.

В финале Просперо все же спустится с небес и окажется совсем не страшным: его играет хрупкая Вера Енгалычева, загримированная под старого как мир дедушку. Волшебник скажет, что все произошедшее — коллективное видение. Ведь именно в мире выстроенных иллюзий жестокие старики, мнящие себя богами, могут творить зверства и ломать жизни.

ШЕНЬ ВАН

Если описывать спектакли через сходство с авангардными направлениями, то «Папа» Шеня Вана по мотивам пьесы Зеллера — экспрессионизм. Импульсивный, мечущийся, с резкими переходами сцен и мизансценами внахлест. Сама пьеса построена монтажно, так ее еще и пересобрала, добавив временные скачки, молодой драматург Анастасия Ермолова. Всполохи воспоминаний, жанровые сломы: реальность рассыпается в сознании пожилого человека, все пытающегося спасти ее от распада.

Спектакль эстетически довольно близок к стилю мастера, но все же это не одолженный театральный язык, а присвоенный молодым режиссером. Несмотря на намеренную дробность, драматургически выстраивается размышление старика о пограничности жизни и смерти. Конечно, хочется жить, и быть сильным, и со всем справляться. Но реальность уже ускользает от него, для дочери и ее жениха он обуза и чувствует себя с ними еще более уязвимым. Смерть же позволит встретиться со второй, любимой дочерью, погибшей в аварии.

Белая ширма, визуально рифмующаяся с началом «Чайки» Бутусова, стоит в контровом свете. Перед ней — папа (Егор Ковалев) и его покойная дочь смеются и рисуют вместе пейзаж. За ширмой живая дочь и ее жених, видны лишь тени. Они тоже дорисовывают общую картину. Когда свет медленно гаснет и ширма перестает просвечивать, исчезает все живое: дым больше не идет из трубы, пропали лепестки цветов и листья с деревьев, утки — с поверхности озера, солнце превратилось в месяц. Герой Ковалева уже перешел на сторону растворяющейся жизни.

Егор Ковалев ведет своего героя к принятию окончательного решения. Из-за болезни он все сильнее погружается в себя и в фантазии, все больше цепляется за жизнь и спорит с судьбой, при этом понимая, что он уже не справляется даже с собственным сознанием. Из сцены в сцену он ведет диалог с собой, неважно, с кем говорит на самом деле, неважно, стар он и в сознании или молод и находится среди воспоминаний. Спектакль про попытку примириться со смертью.

Финал, который его ждет перед уходом, — теплая встреча с маленьким собой, возвращение к исходной точке и совместное растворение в темноте.

ЕГОР КОВАЛЕВ

«Вишневый сад» Егора Ковалева вошел в афиши всех крупных студенческих фестивалей. Режиссер, как и его однокурсники, тоже сокращает и перемонтирует чеховский текст. Спектакль осознанно заигрывает со знаками Бутусова: крест в углу в глубине сцены, белые лица, импульсивные движения, музыкальные цитаты.

В этом «Вишневом саде» есть физическое ощущение времени: прошлого, от которого герои прячутся, настоящего, от которого хотят сбежать, неотвратимого будущего и будущего неосуществленного, миражного, о котором герои лишь мечтают.

Казалось бы, это полное призраков поместье никому всерьез не нужно: Ане оно не так мило, как до проповедей Пети, Варя ушла бы в монастырь, были б хоть сто рублей. Раневская едва не сорвалась в Париж из-за письма вместе с непрерывно ноющим Яшей, а Лопахин сначала уедет, а потом все равно все перестроит — сама усадьба интереса для него не представляет. Гаеву, пожалуй, придется сложнее всех: Даниил Ядченко играет его несуразным и импульсивным, с налетом неврастении. Инфантильность Гаева все время поощряет Фирс, так что, может, уход из родного дома пойдет ему только на пользу.

И все же, несмотря на то что этот сад никому не может дать желаемого, при его исчезновении возникает невыразимая тоска по родине, по месту, куда можно вернуться с разбитым сердцем, где умер маленький мальчик, где живет прошлое, драматичное и счастливое, историческое и частное и обязательно пахнущее вишнями. Этой родины больше нет, как нет и помоста, похожего на театральную сцену, — он разобран Лопахиным. Семен Шестаков делает Лопахина лишним среди всех и оттого неустойчивым. Он бродит на носочках неслышной тенью среди хозяев дома, которые, предчувствуя надвигающийся конец, впитывают в себя жизнь, жадно насыщаются впечатлениями, старыми песнями, вкусом варенья и леденцами из прошлого. В этом Лопахине есть своя поэзия, он видит красоту мест, о которых говорит, он мечтает о саде, который сложится из отдельных деревьев дачников.

Мальчик, которого Раневская когда-то пожалела, все еще слегка влюблен в нее. Да и как в такую не влюбиться: Раневская Евгении Леоновой темпераментная, импульсивная, но без суеты, наивная и одновременно умудренная пережитыми потерями. Когда Лопахин начинает разбирать помост, в ней просыпается что-то животное: Раневская бросается на доски, закрывает их собой, цепляется ногтями, обнимает, тащит новые, чтобы положить на место прежних. Это родина, и, что бы с ней ни происходило, она не может запросто отказаться от всего, что с ней связано.

АННА ПОТЕБНЯ

Анна Потебня почти выпустила «Бесприданницу» на курсе, но премьера в последний момент сорвалась по неизвестным мне причинам. Зато вышел спектакль «Дело надо делать» — по «Дяде Ване», поставленный со студентами мастерской Андрея Белозерова Казанского театрального училища в пространстве «Угол».

Артисты с выбеленными лицами и мелкими повторяющимися движениями, наивно-суетливыми, но при этом отточенными, похожи на восточных заводных кукол. Самый живой среди них — дядя Ваня, он позволяет себе откровенную детскость: капризничать, передразнивать партнера, стрелять из палки и кричать «бац!».

Мизансцены разоблачают взаимоотношения и симпатии, которые остальные демонстрируют не так открыто, как Войницкий. На Елену Андреевну снизу вверх глазеют все ухажеры, мечтая до нее дотянуться, а она вечно стоит на табуретке, как хрупкая статуэтка, чтобы дети не могли достать; Соня посматривает на нее и пытается снять пластику. Все герои импульсивны и инфантильны, они растерянно мечутся и пытаются хоть чем-то себя занять, но привезенная Еленой Андреевной праздность делает их бессильными и оголенными и перед своими чувствами, и перед окружающими.

ИЛЬЯ ЗАЙЦЕВ

Илья Зайцев, как и Егор Ковалев, переписывает Чехова. Он делает с «Чайкой» то же, что делают почти все молодые режиссеры, — ставит спектакль про себя. Здесь это не просто интерпретация текста, но открытый прием: три короткие части, перемежающиеся монтажом в дежурном свете, начинаются с автофикшн-монологов режиссера; четвертым спектакль заканчивается. Эти реплики складываются в диалог, даже в спор с Бутусовым. Если Треплев стреляется, только бы не стать Тригориным, то Зайцев отстаивает свое право не быть Бутусовым и даже не угождать ему — шуточно, разумеется, ну так и у Чехова жанр — комедия.

«Чайка» рассыпалась на сцены и реплики и оказалась пересобрана в мозаику ассоциаций. Персонажи сократились до Треплева, Заречной, Тригорина, Аркадиной, а Сорин и Шамраев слились в одного героя. Семен Шестаков играет последнего как человека, который ничего не добился и прожил свою жизнь зря, хотя всегда мечтал иметь талант, соразмерный дарованиям великих артистов, бесконечно им перечисляемых. И об их славе он тоже мечтает. Шестаков иронично воспроизводит отдающие эстрадой жесты народных артистов — многократные поклоны и кивки, заглядывание в глаза зрителям, искренняя благодарность и мнимое удивление, вызванные теплым приемом, сложенные в молитвенном жесте руки. Он бесконечно выходит на поклоны под записанные аплодисменты, когда реальный зал уже совсем перестал хлопать.

Все герои не могут без искусства. Стареющая и хромающая Аркадина — Мария Денисова физически оживает, оказываясь в театральном свете, в границах нарисованной мелом сцены; Тригорин совершенно перестает замечать Нину во время монолога о писательстве, а сама она привлекает его талантом и сценическим обаянием, которые потом променяет на попытки заполучить славу и регулярные заработки. Тут нет сомнений: и Нина, и Треплев талантливы, их спектакль так точен и чарующе красив, потому что был создан из искренней любви друг к другу и к искусству, без корысти или надежды на славу. Треплев потому и перестает творить с уходом Нины: театр — это его форма выражения любви, а без любви все бессмысленно, неточно и со скрипом.

Все актеры, кроме Даниила Ядченко — Треплева, посмеиваются над своими персонажами, но есть еще один слой: они играют тех, кем им не хотелось бы стать. В метатеатральных шутках проступает тарантиновская ухмылка и одновременно трогательная увлеченность этим видом искусства. Да, можно бесконечно по-доброму иронизировать и едко шутить над штампами, над стареющими актрисами, все играющими молодых, и над молодыми актрисами, кокетничающими со знаменитостями (тут даже скорее не Тарантино, а Аллен с его «Римскими приключениями» или «Дождливым днем в Нью-Йорке»). Конечно, можно, только при этом каждый актер на сцене честен: он бы сам цеплялся за театр и за себя в искусстве, как это делают герои, и боролся бы за возможность заниматься именно этим и ничем другим, как Илья Зайцев на поступлении.

Несмотря на общие черты режиссеров — склонность к фантасмагоричности, к условному театральному языку и острой форме, — однокурсники все равно работают по-разному. Это особенно заметно по артистам: на курсе учится всего двенадцать актеров, а потому исполнители примерно одни и те же, просто в разных комбинациях, но способы существования сильно отличаются. При этом все замахиваются в спектаклях на философские категории: жизнь и смерть, хрупкость и сила человека, свобода, творчество, ощущение Родины.

Май 2024 г.

Комментарии (0)