Валерий Семеновский написал этот текст в 2011 году к 20-летнему юбилею Центра имени Всеволода Мейерхольда — театра, которого сегодня не существует, но который остался в наших сердцах как один из важнейших центров художественного театрального поиска. К дате готовился большой буклет, который должен был дать подробный итог тому, что делал ЦИМ эти годы. Разумеется, без текста про поддонный, «нулевой» цикл в истории ЦИМа не могло обойтись. Так случилось, что полностью собранный буклет выпускал уже не я и текст Валерия Семеновского из него по неизвестной мне причине выпал. Текст был дорог как для меня, так и для Валерия Оскаровича. Он дает представление не только о деятельности его автора, о его соучастии и собеседничестве, о намерениях и долге театроведа. Этот текст связывает возникновение и существование Центра имени Вс. Мейерхольда с длинной цепочкой продуманных действий по реабилитации имени выдающегося российского режиссера и его театрального метода. Тут названы имена людей, взявших на себя ответственность за судьбу отечественного театра.

Павел РУДНЕВ

Делу предшествует идея. У истоков идеи — Джорджо Стрелер.

В 1986 году Валерию Фокину случилось побывать на строительстве его миланского центра. Маэстро сам вызвался провести экскурсию. Каждый объект, каждый закоулок был им продуман и выстрадан. Срежиссирован.

Режиссером-архитектором, режиссером-прорабом выглядел и Мейерхольд, зорко наблюдавший, как на Триумфальной площади возводят новое здание ГосТИМа.

Созидая пространство авторское, пространство для себя, оба стремились расширить возможности сцены, активизировать зрительское восприятие, устранить преграды между сценой и залом, а в широком, метафизическом плане — между театром и жизнью. Но поскольку жили они в разных исторических условиях, постольку и задачу вторгнуться в жизнь понимали по-разному. Стрелер замыслил не только высокотехнологичный театр, но, в отличие от Мейерхольда, — целый комбинат учреждений и услуг, призванных способствовать экономической, а значит, и творческой независимости театра.

Что и поразило Фокина больше всего.

Много лет спустя, предваряя новоселье Центра имени Мейерхольда, он скажет: «Театр не должен стоять с протянутой рукой. Спонсоры, меценаты, гранты, господдержка отдельных проектов — все это хорошо, но лишь как вспомогательные меры, от которых в последний момент можно было бы отказаться, если эти меры оборачиваются давлением на художественную программу, если они вступают в противоречие с естественным саморазвитием творческого организма».

***

Вернувшись из Италии, он предпринял попытку перестроить Театр имени Ермоловой по стрелеровской модели.

Все театры СССР жили по модели сталинской. Каждый шаг регламентирован. Дутые показатели. Уравниловка. Не зарплата, а жалованье. Штатное расписание — раз и навсегда. Правда, началась горбачевская оттепель, и, при умении Фокина договариваться с властями, толику вольности ему разрешили. В порядке эксперимента. Но это — как в том анекдоте: коллектив одного таксопарка в порядке эксперимента перешел на левостороннее движение.

Коллективу ермоловцев стать таким таксопарком не хотелось.

— Вот вы говорите, Валерий Владимирович, контракты будут у нас?

— Будут. Система оплаты труда должна быть гибкой, по реальному вкладу. Как там, за бугром. А раздутые штаты — форма скрытой безработицы.

— Тут не там, Валерий Владимирович. Тут лучше уж скрытая, чем открытая. Что будет с теми, с кем контракт не заключат или не продлят? Кто защитит актеров, оказавшихся на улице? Государство? Профсоюз?

Фокин не знал ответа. И никто не знал. А кто знает теперь? Социальная незащищенность по-прежнему препятствует реформам.

Перспектива коммерческой деятельности у советских ермоловцев вызывала особые подозрения.

— Зачем театру гостиница?! — негодовала на общем собрании заслуженная артистка. — Что мы, девочками по вызову пойдем туда работать?

— Вас на ту работу не вызовут! — огрызнулся реформатор.

Он пришел с благими намерениями, а они увидели в нем мафиози, убийцу театра-семьи.

Одна из улочек Флоренции — Via Maffia. Не в честь мафии, конечно, а в честь семьи. Семейная улица. Готовность слова обернуться другим значением бывает забавной, игровой. Ситуация, в которую загнал себя Фокин, была не игровой, а патовой. Единственный выход — сбросить фигуры с доски и, проведя анализ неудавшейся партии, начать все сначала.

Но где и с кем?

***

В наши дни то и дело слышишь, что репертуарный театр — пережиток «совка». Что количество таких театров надо сократить до минимума, а то и вовсе уничтожить. А вместо них ввести модель интендантскую (все на срочных контрактах, постоянной труппы нет). Модель, проверенную европейским опытом.

В этом вопросе много путаницы. Много застарелых неувязок.

Тому же Стрелеру (чем не европейский опыт?) центр понадобился не для того, чтобы бороться с репертуарным театром (каким был и его «Пикколо»). А для того, чтобы укрепить самооборону театра художественного и социально активного (с постоянной труппой или без нее — неважно). К началу семидесятых стало ясно, что «театр для людей», как называл его Стрелер, людьми уже не так востребован, как в первые два послевоенных десятилетия. Завоеванные позиции были сданы по объективным причинам: и политическим, и эстетическим. И эти позиции надо было отвоевывать у набирающей силу индустрии развлечений.

Что теперь и для нас актуально.

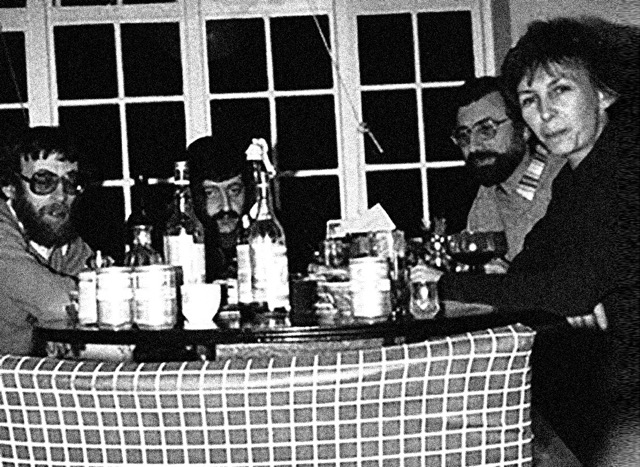

Застолья 80-х. Сидят: А. Торшин, О. Мильмарк, М. и А. Романовы, Л. Рубинштейн. Стоят: М. Айзенберг и В. Семеновский. Фото из открытых источников

Но это теперь. А четверть века назад так не было. Вот и Фокин, прилетев к ермоловцам первой ласточкой рыночной свободы, с диктатом рынка еще не сталкивался. Он знал одно, как и все мы: свободе творчества угрожает диктат государства. И только.

В ту пору, выступая на пресс-конференции в Париже, Олег Ефремов высказал даже такое суждение (тогда распространенное у нас): чтобы покончить с вмешательством чиновников в жизнь театра, надо отказаться от госдотаций, перейти на самоокупаемость. Чем страшно удивил французских коллег: не дай бог, если вас услышат наши чиновники, ведь мы постоянно воюем с ними как раз за увеличение дотаций.

И государство, и рынок (а в российских условиях их сочетание — это дикая смесь крепостной зависимости и показной автономии) реагируют на театр как на сферу услуг, превращают его в мутанта. Вот два источника и две составные части маразма, угрожающего любому театру; независимо от модели, по которой он скроен.

<…>

***

Сезон 1989/90 года. Раскол, оформленный документально. Часть труппы остается театром, другая часть становится — все-таки! — центром. А сцена — общая, стены общие. От свары на семейной улице никуда не деться. Фокин, однако, уходит лишь в начале 1992 года. Уйти импульсивно, хлопнув дверью и не оглядываясь, — на это он способен. Бывало с ним и такое; сказал как-то раз в середине конфликтного разговора: «Одну минуточку» — и выбежал на улицу, будто за сигаретами, а на самом деле — чтобы не вернуться никогда. Но в данном случае так уйти он не мог. Это было бы признанием не только своего поражения, но и своей неправоты. Что совсем не в характере Фокина. Другое дело — уйти на заранее подготовленные позиции. В Центр Мейерхольда, который к тому времени он уже создал. В пику тем, кто саму идею театрального центра торопился похоронить.

У ЦИМа две составляющие. Первая — это Комиссия по творческому наследию Мейерхольда. Фокин ее возглавил в 1988-м и эффективно участвовал в ее славных деяниях. Воевал с КГБ — за архивы, за музей-квартиру в Брюсовом переулке. Проводил в Театре Ермоловой вечера памяти. Один из них — 2 февраля, в день 50-летия со дня смерти Мастера. Это был прецедент, теперь — незыблемая традиция. Ежегодно 10 февраля (день рождения Мейерхольда) в ЦИМе собираются люди. Раньше в ближний круг и Комиссии, и ЦИМа входили последние мейерхольдовцы. Теперь, когда их не осталось, этот ближний и достаточно тесный круг составляют те, кто ощущает себя мейерхольдовцем по духу. Правда, и таких все меньше и меньше… Бессменным секретарем Комиссии, ее душой и мотором была, как известно, Мария Алексеевна Валентей, внучка Всеволода Эмильевича. Тихая, скромная и несгибаемая воительница — сухой огонь. Спокойная сила ее убежденности, бескомпромиссности, чувства внутренней правоты действовала на Фокина безотказно и в высшей степени благотворно. Она была из тех, в чьем присутствии становишься лучше самого себя.

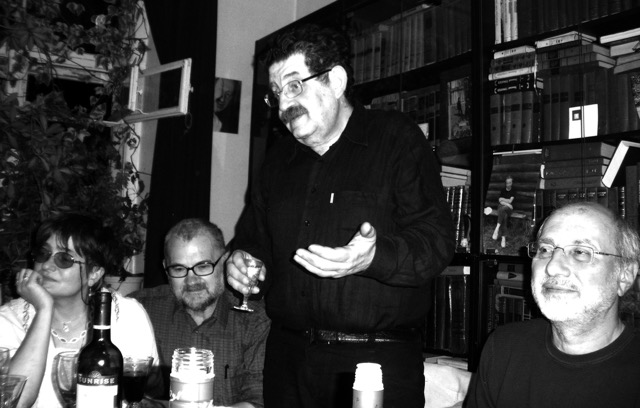

Поэт и литературный критик М. Айзенберг, В. Семеновский, русский и британский писатель З. Зиник, его жена Н. Петрова. Лондон, 1989 г. Фото из открытых источников

Вторая составляющая — всероссийское объединение «Творческие мастерские». Организация, возникшая в 1987 году как воплощение коллективной авторской идеи. Авторы (Евгений Арье, Владислав Иванов, Дмитрий Крымов, Вячеслав Мальцев, Михаил Мокеев, Иван Шабалтас и я) неслучайно использовали в названии слово «мастерские», некогда введенное в театральный обиход Мейерхольдом и надолго забытое. Теперь мастерских, как и центров, много, и под этой вывеской может скрываться все что угодно (если, конечно, ее содержательность не гарантирована именем и судьбой мастера — такого, как Фоменко). А для нас воскрешение мейерхольдовского слова было вызывающим концептуальным жестом. Мы пытались создать структуру, с помощью которой могли бы реализовать себя представители параллельного, невостребованного искусства — те, кого в упор не видели репертуарные театры-монстры. В первый же сезон выпустили более двадцати спектаклей, осуществленных прежде безвестными режиссерами и группами. Среди наших дебютантов были Александр Пономарев, Клим, Владимир Мирзоев, Валерий Саркисов, группа поэтов «Альманах» (Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Денис Новиков, Д. А. Пригов, Тимур Кибиров, Виктор Коваль, Лев Рубинштейн, Андрей Липский). Открыли филиалы в Ленинграде, Воронеже, Петрозаводске. Но через три года благие намерения, как и у Фокина в Ермоловском, обернулись неразрешимым конфликтом. Мастерские существовали за счет дотации своего учредителя — СТД РСФСР. И, отстаивая идею независимого театра, находились в финансовой зависимости от тех, кому собирались эстетически противостоять. Что и привело к добровольной отставке основателей «Мастерских». «Рассерженных основателей», как однажды уточнил в разговоре со мной Олег Лернер.

Этот человек — очень значимая фигура в жизни Фокина. Соавтор ЦИМа, его строитель, его директор-распорядитель. Ближайшим сподвижником Фокина Олег был 13 лет. Я тоже храню о нем благодарную память; он был талантливым и широким человеком. Помогал «Московскому наблюдателю» и журналу «Театр». Умел выводить из штопора и Фокина, и меня. Будь он жив, многое могло бы сложиться по-другому.

«Рассерженными» основателей «Мастерских» он назвал не без иронии, справедливо полагая, что нам не хватило выдержки и умения лавировать. Но и не без сочувствия к нашей романтически-авантюрной затее. Он и сам, бывало, затевал авантюры. И, бывало, успешные. Пока Фокин в Ермоловском боролся за контрактную систему, Лернер в тольяттинском театре «Колесо» впервые в стране такую систему внедрил. После ухода «рассерженных» он, по предложению Михаила Александровича Ульянова, стал директором «Творческих мастерских». Какое-то время все шло по инерции. Он отвоевывал деньги, которые СТД «Мастерским» зарезал. Снимал ДК им. Зуева для спектаклей (их количество, правда, резко сократилось; в основном поддерживал «Твербуль» Алексея Паперного и тот подвальчик в Каретном, где окопалась группа Клима). Словом, не стремился разрушить то, что было сделано до него. Но и спасать дело, исчерпавшее свои внутренние ресурсы, тоже не хотел. Сидя в тех же хибарах на Новослободской, где раньше сидели «рассерженные», новый директор уже мысленно видел, как эти хибары сносят, а дом-клоповник на другой стороне той же улицы расселяют. Для того чтобы там возвести дом мейерхольдовский.

Слово «мастерские» Лернеру, как и нам, нравилось. Но ключевым для будущего дела он, как и Фокин, считал слово «собственность».

30 мая 1991 года Секретариат правления СТД РСФСР принял решение: на базе «Творческих мастерских» создать Центр имени Мейерхольда.

***

Центр строился долго и, что очень важно, без копейки бюджетных средств. Брали кредиты. Крутились. Уловками, конечно, пользовались, но официальных льгот не было; власти не принимали во внимание, что строится не торговый, не развлекательный, а культурный центр, который не рассчитан на извлечение прибыли.

Лернер говорил, что условием независимости является не только сама собственность, но и умение ею распорядиться. Цитирую: «Многие, получив участок земли под свой театр, сразу же этим участком начинают торговать. Приходят к какому-нибудь фирмачу: „…вы мне оставьте метров двести, а две тысячи метров возьмите себе, город мне все это дал бесплатно, а я у вас прошу денег на содержание“. Тут налицо низкий уровень экономической культуры: люди не могут или не хотят продумать последствия своих действий. А мы с Фокиным это еще на берегу продумали».

Не стоять с протянутой рукой! Удалось ли этого добиться? Не вполне. По пути от берега первоначальных расчетов к берегу конечных результатов от полноты воплощения замысла не раз приходилось отказываться, иначе — не доплыть.

Достоинство этого замысла — его же беда: он предполагал цивилизованность отношений между государством и человеком.

***

К участию в деятельности ЦИМа Фокин приобщил меня в конце 90-х. Эта деятельность к тому времени была уже заметной, но в отсутствие своего дома вынужденно спорадической. Свой дом обязывал к стабильности. И хотя долго-строй на Новослободской все еще продолжался, Фокин, по своему обыкновению, загодя рассчиты-вал рывок.

Центр Мейерхольда, считал Фокин, должен стать центром новой режиссуры. Это был важнейший постулат, важнейшее отличие от иных альтернативных начинаний. Центр Казанцева и Рощина, Театр. doc заявляли о себе как центры новой драматургии. Режиссерскому эксперименту там отводили принципиально скромное место. Двигателем новой драмы, кроме социально протестных мотивов, был и мотив отрицания режиссера как демиурга (в новодрамовском понятии — узурпатора). ЦИМ, естественно, держался мейерхольдовской точки зрения: да, режиссер обязан быть внимательным читателем, но он — автор спектакля, а не исполнитель литературного текста. (Добавлю, впрочем, что на всем протяжении ХХ века эти две тенденции, стремясь друг друга одолеть, друг друга уравновешивали и это, как правило, шло на пользу театру как таковому.)

Еще один постулат, также идущий от Мейерхольда.

Вступая в диалог с тем или иным историческим стилем, Мейерхольд обостренно чувствовал не только его завершенность, но и его открытость. Энергию культуры, идущую сквозь века. Он утверждал (предвосхищая и Арто, и Гротовского): архаические формы искусства — питательная почва подлинного новаторства. В этом отношении ЦИМу стратегически была близка «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева, хотя работа строилась по-разному. Там — акцентированный интерес к внутренней форме слова, а также к обрядам, религиозным практикам; в ЦИМе — к театру игровому, визуальному и, несмотря на лабораторные поиски, более демократическому: зрителя надо провоцировать, ошеломлять, превращать из соглядатая в соучастника.

Третий постулат.

Мейерхольд смолоду проявлял нехарактерный для театральной среды интеллектуализм, воспринимал театр через культуру в широком охвате и последовательно стремился преодолеть разрыв между теорией и практикой. Окружавшие его знатоки истории, ученые люди — такие как В. Н. Соловьев, И. И. Аксенов, А. А. Гвоздев — знали толк и в технологии театра, были включены в повседневный театральный процесс. С другой стороны, от актеров, участников репетиций Мейерхольда, постоянно требовалась способность к тем широким историко-культурным ассоциациям, которые будили его режиссерскую фантазию. Идиллии между этими двумя кастами не было никогда, но взаимная польза осознавалась, и деятельное стремление к ней самим Мейерхольдом иници-ировалось.

ЦИМ установил для себя — работа должна быть многомерной: и художественной, и исследовательской, и экспериментальной, и просветительской.

Был такой цикл: «Арто и кинематограф» (лекции, кинопоказы, обсуждения). Аудитория молодая, но вроде подготовленная. Задают сложные вопросы. Знают умные слова: «деконструкция», «перфекционизм», «постдраматический театр». Правда, одна девушка перепутала аутичность с аутентичностью, но это бывает. И вот в разгаре дискуссии случайно выясняется, что интеллектуальная молодежь не только не видела фильм «Дети райка», но и ничего не слышала о нем. Мы тут же внесли поправку в план, показали «Детей райка» и рассказали все, что положено; в частности, о Жане-Луи Барро, о том, что в молодости они с Арто были друзьями, о том, какие разные у них судьбы, и так далее. Некоторые из молодых людей потом пересматривали этот фильм, пристрастились к нему и правильно сделали. Этот эпизод лишний раз убедил нас в том, что заниматься актуальным искусством и не заниматься его корнями — все равно что надевать белую перчатку на грязную руку (как Сергей Волконский говорил).

Поэтому Фокин и магистратуру в ЦИМе решил открыть: для молодых режиссеров. Поскольку люди туда поступали уже с высшим театральным образованием, можно было позволить себе включить в курс обучения предметы, доселе им неизвестные. Такие, как биомеханика, спецкурс по истории сценических систем, по истории русской критики ХХ века (от Иннокентия Анненского и Павла Муратова до Бориса Зингермана и Константина Рудницкого). А был и такой предмет: «Мейерхольд».

Магистратура и теперь работает. Это очень хорошо.

В течение трех лет (2001–2003) в журнале «Театр» существовал специальный раздел «Центр Мейерхольда». (Со временем, как я предполагал, он мог бы перерасти в самостоятельное издание — одноименный альманах при ЦИМе.) Мы публиковали материалы о повседневной жизни центра; о Мейерхольде и его окружении. Стремились осмыслить искания великого режиссера в контексте современных практик.

<…>

Пересматриваю старые номера журнала.

Вот Олег Фельдман разъясняет принципы, которыми руководствовались редакторы и комментаторы мейерхольдовского «Наследия». Вот публикация беседы Л. В. Варпаховского с Д. Д. Шостаковичем о Мейерхольде. Его малоизвестные петербургские опыты исследует Александра Тучинская («Унылая зима и театр сильных ощущений»). Беатрис Пикон-Валлен и Николай Шейко вспоминают А. В. Февральского. Большая подборка памяти Валентей: эссе Вадима Щербакова, фотографии, запечатлевшие в разные периоды жизни незабвенную нашу Машу (так мы, любя, называли ее за глаза), ее собственные воспоминания об Эренбурге, письмо Т. С. Есениной. А вот и Фокин — о «трех стариках моей жизни» — Гердте, Глузском, Ульянове, входивших в круг деятельных друзей Центра. В другом номере Фокин подводит итоги программы «Арто. Новый век». Она здесь широко представлена. Вадим Щербаков — с ярким портретом Эуженио Барбы «в шлепанцах на босу ногу». Алёна Данилова — о Мартине Вуттке в спектакле «Арто и Гитлер в Романском кафе». Ольга Романцова — о Василии Сенине, она же — о Николае Рощине, Татьяна Павлова — о Владимире Епифанцеве. Мои заметки о том, как французский актер Дидье Сандр читал в ЦИМе Кольтеса. Завершает этот цикл публикаций статья Владислава Иванова «Антонен Арто: опыт аннексии», в основе которой был доклад, прочитанный автором в ЦИМе на конференции, посвященной завершению программы. Назову и статью Марины Давыдовой «Античность в театре ХХ века», приуроченную к началу Античной программы Центра. И, наконец, «Путь к центру»: мой диалог с Олегом Лернером (пятнадцать журнальных полос), по сути его автопортрет, единственный и последний, опубликованный за два месяца до трагической гибели Олега Аркадьевича.

Все перечисленное имеет прямое отношение к истории ЦИМа, к его идее. Но почему-то ничего из этого на его сайте найти нельзя. Жаль.

***

Работа Центра, по замыслу Фокина, должна была состоять из программных, долгоиграющих, а не локальных, точечных акций. «Арто. Новый век», «Античная программа», «Новая жизнь традиции» (совместно с Александринским театром) — все это опыты художественно-исследовательские и достаточно сложно сочиненные. Именно сочиненные, а не собранные с миру по нитке.

Так, в программу, посвященную Антонену Арто, вошли и спектакли, и мастер-классы, и учебные экзерсисы режиссеров-магистрантов, и конференции «Арто и Гротовский», «Арто и Мейерхольд»… И все это в целом было как бы нашим ответом на призыв Арто «отстаивать культуру в действии».

Культура, по словам С. С. Аверинцева, без тайного жара свободы не помогает жить. А в Арто этот жар был поистине неугасимым. Это был человек, который стремился преодолеть разрыв между культурой и жизнью; разрыв, результатом которого становится превращение зрителя в пассивного потребителя зрелищ и утрачивается способность к независимому суждению.

***

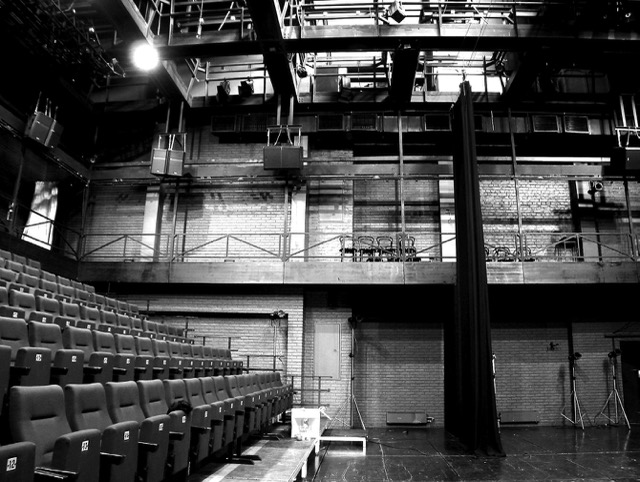

Программа «Арто. Новый век» — первый опыт такого рода в новом здании ЦИМа — была рассчитана на полтора сезона. Мы начали ее 15 мая 2001 года, в день открытия Всемирной театральной олимпиады в Москве.

Дело было так.

На афише значилось: «Арто. Анонс». Больше ничего. Люди входили в зал, не зная, что их ждет, но, учитывая место (где почти все они были впервые), а также время тусовки (ближе к ночи), явно предчувствовали что-то этакое: элитарное и авангардное. Что же они увидели? На пустой сцене — длинный стол, покрытый сукном, на столе — бутылки с водой, за столом — трое: Фокин, Клим и я. Пока Фокин объявлял заседание открытым и держал вступительное слово о мировом значении Арто, люди еще на что-то надеялись. Робкая надежда, вкупе с сочувственным недоумением, не оставляла их и в минуты исповеди Клима, протянувшего мистическую нить от своего запорожского детства к идеалам «театра жестокости». Лишь после того, как я приступил к изложению биографии несчастного, люди поняли: ловить больше нечего. Кто-то задремал, кто-то с возмущением ушел, так и не поняв, что «театр жестокости» не предполагает издевательства над живыми людьми.

И вдруг — Фокин хотел довести их до полного отчаяния, чтобы эффект театральности ошеломлял как взрыв, чтобы все открыли рот от изумления и забыли его закрыть, — свет погас, сцена вместе со мной и Фокиным поехала вниз, а стул, на котором сидел Клим, — вверх. (Фокин также хотел представить публике технические возможности сцены-трансформера. Построенная специально для него, она в то же время была воплощением неосуществленной идеи Мейерхольда.) В луче света Клим, по впечатлению репортера газеты «КоммерсантЪ», неожиданно «приобрел портретное сходство с героем вечера. Возвышаясь, как на высоком столбе, над задымленной ямой (на дне которой плавали строгие лица Фокина и Семеновского)», Клим читал фрагменты воспоминаний Барро. В том числе о веселых проделках их общей с Арто молодости. Друзья в исполнении Клима скакали по бульвару Рошешуар, изображая мустангов. Но литературной апелляцией к зрительскому воображению дело не ограничилось. Грянули экзотические барабаны, и перед изумленной публикой явилось, змеевидно извиваясь, не страшное, впрочем, чудовище: индейский бог-дракон Кетцалькоатль (его изображала скрытая попоной группа танцовщиков).

А Виктор Гвоздицкий, весь в черном, спустился с неба и стал читать стихи…

***

Гвоздицкий умер 20 мая 2007 года. За пять лет до этого он сыграл Арто в спектакле Фокина «Арто и его Двойник». Теперь портрет Вити висит в мемориальной галерее ЦИМа. Среди мейерхольдовцев.

Как он передавал фанатизм Арто, его яростное мессианство, по-моему, было менее всего убедительно. Темперамента («тратности», любил говорить Гвоздицкий), как правило, хватало, но мне казалось, сам-то он не очень понимает, чего ради беснуется-тратится его герой, когда заявляет, к примеру, следующее: «Я никому не позволю думать, будто искусство само по себе, а жизнь сама по себе!» (Позволите, Витя, спокойно позволите.) Или когда призывает «уничтожить все барьеры между материей и духом, между Западом и Востоком, между Землей и Космосом». В жизни он скорее согласился бы со своим сценическим Двойником (которого играл Игорь Костолевский, а потом Евгений Князев): «Зачем тебе Космос? Отапливать его будешь? Обогревать?» Двойник, замечу, не циничен. Его правда — правда «слишком человеческого» недоверия к сверхимперативности своего альтер эго; пламенеть-то ты пламенеешь, но тепла не даешь, не спасаешь от холода сфер.

Обжигающий холод был не для Вити. Как, впрочем, и не для меня: мы, выходцы с юга, теплолюбивы.

Если бы Арто вдруг оказался за кулисами Центра Мейерхольда и обратился бы к артисту Гвоздицкому со своей главной фишкой — каждый день сжигать себя на костре идеи, Витя отшил бы его, ни минуты не сомневаясь: «Так. Вам не сюда. Вам — на Поварскую, в Понтедеру. Мученики — там».

Но что было действительно волнующим — дух захватывало, когда Гвоздицкий бывал в ударе, — так это одиночество. Спазм одиночества. Безвыходность одиночества. Оттенки одиночества. Одиночества не подпольного, но и не надмирного человека. А просто очень хрупкого. Не знающего, как ему быть, куда ему деться в этом мире, где никто — никто! — с оттенками значений не считается, не слышит их правду ни в ком и ни в чем. Он один только слышал: оттен-ки, оттенки оттенков, оттенки оттенков оттенков…

Правда, он слышал их только в самом себе. И только с собою считался. Но эта аутичность души, эта неполноценность искупалась страданием, которое доставляла ему неполноценность собственных слов. Оттеночных слов, но оттеночных недостаточно для того, чтобы выразить мысль во всей ее полноте, до конца, до изнеможения — и тогда (и только тогда!) «выйти из кокона своего».

Да, но как же ты выйдешь из кокона, если ты — «единственный свидетель самого себя». Сам себе источник, сам себе адресат.

Слову отзвук нужен. Иначе — только изнеможение.

«Ткань моих слов… — всегда с упором на „ткань“, как бы с вызовом всякому, кто не знает, что слово ткется; но внезапно снижая высоту оправдательным пояснением, — моих слабостей… — и тут уже с полной искренностью, то есть не адресуясь ни к кому, кроме себя, — совершенно ненадежна».

***

Начало 2001 года. Телефонный разговор. (Роль Арто только в намеке. Он еще не уверен, что сыграет ее, хотя первые движения в его сторону Фокин уже сделал.)

— С этим вашим Фокиным я работать не буду.

— Почему?

— С ним нельзя работать. И я… вот лично я… не буду.

— Почему? Вы с ним ни разу не работали.

— Бог миловал.

— Да что такое, в конце концов?!

— Кинет. Кинет, сожрет, не подавится.

Окончательный удар людоеду-беспредельщику, вынесшему свои понятия о культуре из комиссионного магазина «Современник», наносили дружные тени прошлого: людоеды-гурманы. Мейерхольд! Акимов! Старая Александринка!

Проходит время, репетиции — полным ходом, он уже не сомневается, что действительно нужен Фокину, и все меняется с точностью до наоборот. Неизменной остается только интонация страстной убежденности. Теперь Валерий Владимирович мало сказать не враг культуры, он ее продолжатель, ее надежда: Мейерхольд! Акимов! Старая (и будущая!) Александринка! Новая жизнь традиции — вот что такое Фокин!

Для Вити Фокин действительно стал надеждой. Последней, как ясно теперь.

Фокин позвал его в Александринку. Но с условием: не на роль, а в труппу. В программке «Учителя словесности», единственного спектакля, который у него оставался в МХТ, рядом с его фамилией отныне значилось: «артист Александринского театра». Там он успел сыграть еще одного двойника (из Достоевского); в развитие такого настойчивого — и для Фокина, и для него самого — мотива двойничества как одиночества.

В нулевые годы Гвоздицкий острее, чем когда бы то ни было, испытывал неприязнь к общетеатральной ситуации. Сетовал на падение профессиональных критериев, на тусовки и рейтинги, на беготню актеров по съемкам, презентациям и прочим халтурам, на возросший цинизм в отношении репетиций и рядовых спектаклей. На разрушение и, главное, саморазрушение театра-семьи. О скороспелом ширпотребе, заполонившем как антрепризу, так и респектабельные сцены, отзывался брезгливо. С другой стороны, не верил в серьезность притязаний «новой драмы» и связанной с ней режиссуры. Ее провозвестников знать не хотел (как и они его). Западный театр, считал он, тоже в упадке: место больших идей и большого стиля заняла бестрепетная, усредненная лапидарность, так что в одних и тех же минималистских декорациях и костюмах можно было бы сыграть и Шиллера, и Чехова, и Равенхилла. Не будет преувеличением сказать, что все главное в западном театре для Гвоздицкого закончилось со смертью Стрелера, отчасти Витеза (с Витезом он работал). А Терзопулоса (с которым работать отказался) он считал международным штамповщиком и ловкачом. Не знаю, что он думал о Марталере. Но, полагаю, предел его зрительского радикализма — «Чайка» Люка Бонди.

Этот джентльменский набор старовера конца театральной эпохи, разумеется, уязвим для критиков и практиков, убежденных, что прирастать театр будет современностью, сегодняшним и завтрашним днем, какими бы ни были новые горизонты; а минувшее, пусть даже великое, надо оставить в покое; помнить и чтить, но не жить же этой душевной провинцией, отгородившись от мира, многоликого и всеединого.

Отгораживаться не надо. Это правда.

И все же соотношение души провинциальной и души мировой сложнее. Об этом знает Робер Лепаж, показавший нам (в «Обратной стороне луны» да и в других спектаклях), как выйти в открытый космос, не покидая душевной провинции. Без нее не взлететь. Без нее — холод сфер, и только.

***

Спектакль об Арто — идея Фокина. Я писал диалоги и делал то, что он просил, не более того. Но кое-какие «оттенки оттенков» шли и от меня, от моего характера: мне бы чего повыше, чем подсознание, но малость пониже, чем холод сфер. «Сигареты принес? — Принес». Вот это по мне. Или, скажем, финальная песенка тапера: «В час ночной, порочный час, выхожу на Монпарнас, а навстречу мне сама — мадмуазель Чума». Вот и это по мне. А мистику-шмистику, вообще говоря, хорошо бы в узде держать. Надо же как-то и по-человечески тоже. Это я не к тому, что Валерий Владимирович Фокин по-человечески не умеет. Он все умеет. Но девка-чума с Монпарнаса для него почему-то все равно не так соблазнительна, как чума настоящая. А карликов сколько! И в «Городе NN», и в «Арто», да вот и в «Женитьбе», а теперь, говорят, и в спектакле «Ваш Гоголь» (я еще не видел). Откуда они берутся, эти карлики подсознания? Почему так преследуют, не дают «выйти из кокона своего»? Надо будет как-нибудь спросить.

Застолья 2000-х. Философы И. Берлянд и А. Ахутин, В. Семеновский, М. Айзенберг. Фото из открытых источников

Однажды Фокин мне сказал (про «Арто»): «Не лучшая моя постановка». Лучшая, не лучшая, какая разница. Любишь ведь не то, что лучше, а то, что любишь. То, что тебе дорого. Когда Витя—Арто в монологе под занавес признавался Двойнику, как самому себе: «Стоило прожить жизнь, чтобы утвердиться только в одном: ничего нет мучительнее жизни…», — этого никто не сочинял, никто не ставил и никто не играл.

Так мне казалось.

***

— Если бы тебя назначили не в Театр Ермоловой (где, как известно, помещался ГОСТиМ), а в Театр Пушкина (бывший Камерный), то в Москве появился бы не Центр Мейерхольда, а Центр Таирова.

Фокину, кажется, понравилась двусмысленность моего комплимента, с прозрачным намеком на то, что главное для него — лидировать и побеждать, а где и в чем — не так и важно. Конечно, Фокин — завоеватель по определению, со всеми вытекающими из этого сокрушительными последствиями как для противников, так и для соратников. Тем не менее (а может, и в силу этого) путь его к Мейерхольду не случаен.

Этот путь начался уже на вступительном экзамене в «Щуку». Его спросили: «Режиссерская профессия — авторская или исполнительская?» Он ответил наугад: «Авторская». Что не понравилось Б. В. Захаве, зато очень понравилось Л. В. Варпаховскому, одному из самых верных мейерхольдовцев и одному из будущих педагогов Фокина. Варпаховскому он обязан первыми познаниями в режиссуре и возникновением интереса, все более жгучего и целенаправленного, к личности Мастера, к его судьбе, к его двойничеству и одиночеству. Именно Мейерхольд (а не Таиров или кто-нибудь еще) определил характер жизненного поведения Фокина. Оглядка на Мейерхольда, ставшая привычкой, второй натурой, ощутима во всем, что он делает.

***

Сотрудничество ЦИМа с Александринским театром было обусловлено самой фигурой Мейерхольда. Когда-то, придя в Александринку и назвав ее «академией русского театра», он сумел доказать, что традиция оборачивается рутиной, если не стремится к постоянному обновлению. Вся его деятельность в старейшем русском театре — пример взаимообогащения консервативного и авангардного начал в искусстве. Одно без другого не существует. Принято считать, что Мейерхольд был человеком крайностей. В повседневности — наверное. А в творчестве он крайности сближал. Умел, как сказал бы Юрий Лотман, «представить несовместимое как аспекты единого».

5 октября 2002 года премьерой спектакля «Ревизор» в постановке Валерия Фокина Александринский театр и Центр Мейерхольда начали рассчитанную на пять лет художественно-исследовательскую программу «Новая жизнь традиции». Она была задумана как сценическая антология классических, даже хрестоматийных произведений русской драматургии. Объявили тогда, что в программу включаются только те произведения, которые впервые увидели свет рампы на сцене Александринки и укоренились в ее легендах и заветах, канонах и предубеждениях. Еще одно объявленное ограничение: программа должна состоять только из тех названий, к которым когда-либо обращался Мейерхольд. Не обязательно — на александринской сцене. Тот же «Ревизор» был поставлен им в Москве, но с Петербургом и Александринкой несомненно связан.

Надо ли пояснять, что речь шла не о попытках (заведомо обреченных) клонировать мейерхольдовские спектакли, но об определенном типе мышления, на который мы хотели ориентироваться.

Творчество каждого из крупнейших русских драматургов Мейерхольд, архаист и новатор в одном лице, первым стал рассматривать как театральную систему. Что позволяло ему расширять пространство сценического сюжета и сценического жанра, пренебрегать усредненными, мелкофактурными характеристиками и в результате ставить вопрос об актуализации художественного текста.

***

ЦИМ провел переговоры с директором Берлинского фестиваля. Условились, что сразу после премьеры повезем «Ревизор» в Берлин, а затем — по тем городам, где побывал мейерхольдовский «Ревизор». Причем показ спектакля должен был сопровождаться передвижной выставкой «Мейерхольд и Германия» (идея выставки принадлежала театроведу-германисту Владимиру Колязину). С этим победоносным, как нам казалось, известием я приехал к нашим петербургским партнерам. Г. А. Сащенко, тогдашний директор театра, однако, встретил новость с нескрываемой и, думаю, вполне искренней озабоченностью. Он сказал, что турне по Германии совпадает по срокам с гастролями театра в Севастополе. Я возразил: договоренность с немецкой стороной оправдывает перенос или даже отмену севастопольских гастролей. Тем более что это можно сделать заблаговременно, никого не подводя. Сащенко был опытный директор, он чувствовал, что в театре надо что-то менять. И Фокин с «Ревизором», и Маттиас Лангхофф со «Смертью Тарелкина» — все это ему нравилось. Но все это требовало изменения правил, по которым театр жил десятилетиями. Поначалу между нами установились вполне доброжелательные, партнерские отношения, но, когда дело дошло до дела, конфликт назрел неизбежно. Могу свидетельствовать: Фокин и не думал «захватывать» Александринку (что ему чуть позже, из ложного местного патриотизма, инкриминировали театральные сплетники). В пору постановки «Ревизора» он думал только о совместной программе ЦИМа и театра. Переговоры об участии в ней ЦИМ вел не только с Лангхоффом, но также с Люпой, Терзопулосом, Коршуновасом и кем-то еще (забыл). Концепция программы нравилась всем, Александринка идеально соответствовала ей, но этих составляющих было бы недостаточно, если бы не имя и личные деловые качества Фокина. Но как руководить программой, не имея возможности отвечать за ее выполнение? Пусть тот же Лангхофф был привередлив и даже капризен, но, когда театр сорвал сроки его постановки, он справедливо сказал, что новые сроки его не устраивают: его ждет другой театр, и там тоже давно подписанный контракт. Более того, он потребовал выплатить ему гонорар, согласно условиям контракта, сорванного не по его вине. И добавил, что не исключает возможности нового проекта — с новыми сроками и новым гонораром и этим новым проектом, возможно, станет все та же «Смерть Тарелкина».

Урок совковому менталитету.

Вскоре после того, как Фокина назначили художественным руководителем Александринского театра, я из ЦИМа ушел и за «Новой жизнью традиции» наблюдал уже со стороны. Имена почти всех режиссеров, чье участие было намечено, появились на афише. Но программа как-то незаметно вышла за пределы строго мейерхольдовского репертуара. Теперь новая жизнь традиции (уже без кавычек) характеризует репертуарную политику Александринки в целом.

За восемь лет театр разительно изменился. И внешне, и по существу своей обширной деятельности он снова стал имперским, как ему и подобает. Открылся миру. Эти перемены я считаю исторической заслугой Фокина перед русским театром. Театром репертуарным!

Но вот о чем я сожалею (глядя опять же со стороны). Программная связь между ЦИМом и Александринкой — лабораторной площадкой и оплотом репертуарной идеи, задуманная задолго до нынешних пустопорожних дискуссий о том, какая модель предпочтительней, — ослабла. Прежние функции ЦИМа Александринка взяла на себя. Едва ли не все спектакли, вышедшие там за эти годы, далеки от канонов академических.

Термин «динамический академизм», в свое время точно примененный к товстоноговскому БДТ, сегодня применим скорее к МДТ, театру Льва Додина, нежели к фокинской Александринке. Спектакли ее репертуара — это иногда головоломный, но всегда настойчивый режиссерский эксперимент.

Может быть, стоит возродить этот творческий союз — между московским и питерским домами Мейерхольда? Вспомнить, например, программу, о которой мы когда-то говорили, — под условным названием «Две столицы». Мы исходили из того, что оппозиция московского и питерского начала всегда была плодотворна для русской культуры…

***

Картинка напоследок.

В октябре 1998 года, прогуливаясь поздним вечером по городу Пльзень, мы с Валерием Фокиным набрели на трактир «У Зальцмана», основанный, судя по вывеске, в 1647 году.

Отметив, что дело Зальцмана живет и побеждает, хотя за три с половиной столетия случались, наверное, и неприятности, Фокин воодушевился:

— Наш человек!

Я же, напротив, лишний раз констатировал, что жизнь несправедлива в принципе; мое дело оказалось недолговечным: журнал «Московский наблюдатель», чудом продержавшись восемь лет, погиб в пучине дефолта.

Дефолт ударил и по делам Фокина: строительство на Новослободской в очередной раз остановилось на неопределенный срок. Но, излучая уверенность в победе, он, как обычно, просчитывал ходы наперед. Вот и теперь собирался за рюмкой продолжить прерванный дефолтом разговор о будущей жизни Центра — жизни в своем доме. И о моем дебюте в этой прекрасной жизни.

В заведении было пустынно. Лишь какие-то два завсегдатая коротали вечер за шахматной доской.

Сонный официант решил, что и мы пришли поиграть в шахматы.

— У нас другие игры, — подмигнул мне

Фокин.

Чешскую водку подали в рюмочках, пригодных скорее для валокордина, каждая вмещала капель по двадцать.

— А других у вас нет?

Выяснилось, что нет и быть не может: такова традиция.

Мы осушили эти наперстки. Фокин нахмурился. Что-то мешало ему приступить к обсуждению наших лучезарных перспектив.

— Идея, чуждая корысти, то есть извлечению прибыли, в наше время обречена, — заметил я некстати. — Больше того…

— Погоди. — Он подозвал официанта. — Повторите, пожалуйста.

Прошли, однако, еще три с половиной столетия, прежде чем хранитель традиции принес очередные два наперстка.

— Не наш человек, — изменил свое мнение Фокин.

— …больше того, — решил я развить свою думу о бескорыстии, подсказанную печальной судьбой «Наблюдателя». — Сначала мне, понимаешь, показалось, что наше время настало, а оказалось-то — нет, не наше время.

Фокин слушал рассеянно. Что и понятно: всякое время — его.

Он опять подозвал официанта. И опять прошли века, прежде чем мы получили свою валокординовую дозу. «У Зальцмана» явно не подозревали, что всякая попытка навязать Фокину минимализм сверхзадачи и медлительность действия вызывает бурю и натиск.

На четвертый раз он не выдержал и приступил к мастер-классу авторской режиссуры:

— Значит, так, друг. Мы из России. Так мы больше не можем. Усек?

Друг не просто усек. С неожиданной резвостью проявляя встречное творческое усилие, он сбегал в трактирное закулисье и с ловкостью, достойной актера эксцентрической школы, явил перед нами сразу множество рюмочек, расставленных на доске, точно для шахматной партии.

— Наш человек! — резюмировал Фокин.

И мы разыграли дебют.

2011 г.

Комментарии (0)