ИГОРЬ ЧЕРНЕВИЧ В ЧЕХОВСКИХ РОЛЯХ

У него всегда такое лицо, такое выражение брезгливости, стыда, мучительного недовольства, самоиронии — будто его раздражает всё, буквально — всё.

Или он доедает лимон.

Или его только что разбудили не вовремя либо с похмелья…

Даже если раздражают не обстоятельства, не люди, не недосып-похмелье и не собеседник и он не ел лимона, — дискомфорт все равно никуда не девается. Он сидит в нем самом: это не покидающее раздражение жизнью и собой в ней, неловкость за свое присутствие где бы то ни было, физическое ощущение нелепости себя в мире, да еще с таким лицом…

Мысль о несоответствии себя всему сразу — не пронзающая, не острая. Иногда легкая, иногда лирическая, иногда ироническая, иногда всё вместе. Хроническая мысль. Не выраженная и даже едва ли когда-то сформулированная прямо, она зудит день и ночь, словно муха, попавшая в тесто… И это тесто, драматургию тоскливо-мучительной внутренней жизни месят персонажи Игоря Черневича. С этой самой залипшей в сердцевину мухой…

А он раскатывает, мнет, кидает на доску, шлепает и снова тянет слипшуюся массу их недовольства жизнью и собой. Процесс изматывающий, бесконечный, румяный крендель хрустящих ответов на проклятые вопросы тут не испечется никогда… Напрашивается фраза из «Кроткой» (ее когда-то ставил Додин): «А я все хожу, хожу…» Он ходит, морщится, кривит губы, покусывает изнутри краешек рта, неприятен сам себе…

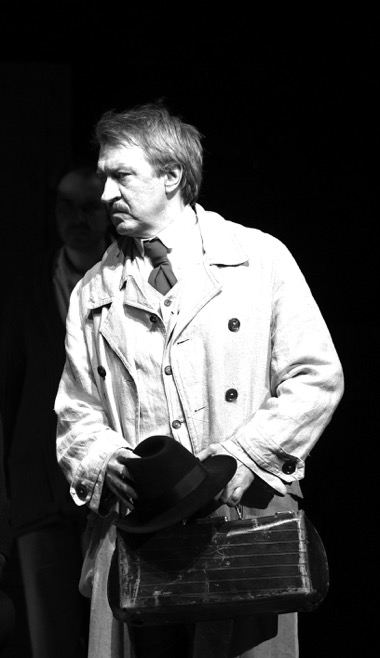

И это не герой Достоевского, хотя в Мите Карамазове у Черневича все удесятерено, это таков сегодня его чеховский герой: Соленый, Астров, Вершинин, Тригорин, Гаев… Невзрачный заика Соленый, помятый уездной жизнью Астров, исцарапанный женой, слабый Вершинин, мечтательный никчемный подросток Гаев, умный, крепнущий драматург Тригорин.

Ну вот, собственно, и ощущение от актера сегодня, и сюжет для краткого рассказа. Можно заканчивать. В связный текст ощущения все равно не превращаются. Подобно Тригорину—Черневичу, не выпускающему из рук записную книжку, фиксирую актерский голос — замечательный баритон, как будто аранжированный тележным скрипом (о как! Да я беллетрист!). Затем понимаю, что Черневич, конечно же, — оттуда, из додинско-достоевской черноты, но в Чехове — в обстоятельствах диалога не с Богом, а с людьми…

И вот он глядит на меня из своих ролей водянистым светлым глазом вполне равнодушно, а текст гнусавит, тянется, актерская формула «не берется». И я знаю почему: мы имеем дело с психологическим театром, а значит — бог в деталях, в долгом непрерывном процессе сценической жизни, когда оторваться от Игоря Черневича на сцене невозможно, и именно эту длительность оттенков, нюансы его мужской притягательности/непереносимости, отрицательно-умное обаяние секунд надо описывать. Тут важна эта природная дихотомия притяжения-отталкивания, перекатывание и перетекание смыслов туда-сюда, вдохи-выдохи, мимолетность реакций, их количество в минуту… Тут наслаждаешься жизнью актера-роли без прорех. Но кому сейчас нужно это перекатывание и перетекание, эта ткань? Кто, кроме самого Черневича (и то не наверняка) да пары моих студентов (тоже не наверняка), будет читать долгое описание того, как в лодке сидит Тригорин, стеснительно смотрит на Нину, как застенчиво меняется его взгляд, когда она нагловато переодевается, повернувшись ко всем, и прежде всего к нему, голой спиной. А потом взгляд снова заинтересованно меняется, но это уже другая заинтересованность, а потом снова… Потому что внутри он фиксирует, «пишет», потому что долго просто сидит и наблюдает, а потом уж и не так просто… и целая палитра непринципиальных и неярких чувств живого и закомплексованного человека проходит перед нами, завораживая, как блики на воде… И это все — игра актера Черневича.

Читателю сегодня это надо? Нет. Ему это читать будет скучно и лень, а мне вот и писать — лень… Как лень Астрову—Черневичу собираться и ехать к больному… Раньше вставал и ехал, и леса сажал, и думал, что меняет хотя бы губернию, а теперь лень, потому что все лишилось смысла: лечить, учить, сажать леса, писать пьесу, как Тригорин, покупать анчоусы, как Гаев… Все бессмысленно. Душно. И муха жужжит.

Собственно, желание написать о Черневиче и началось с духоты. Я случайно попала на «Дядю Ваню». Спектаклю двадцать лет, я видела его в самом начале с другим составом, он был прекрасен и весь как будто умыт дождем второго акта, и казалось, что именно в «Дяде Ване» тогда, в 2003-м, произошло возвращение Додина к человеку как человеку, а не твари в пупырышках. Теперь, через двадцать лет, я поразилась тому, как в старый спектакль пришло нынешнее время и как ушли из него всякая влага, дождь, воздух, как он высох, и все прекрасные герои задыхаются в общем доме, в усадьбе, в жизни и говорят именно о том, что здесь невозможно жить и дышать. И самое острое чувство тоскливого кислородного голодания транслирует Астров—Черневич. Как когда-то сам Чехов: «Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?)… ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, — это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится».

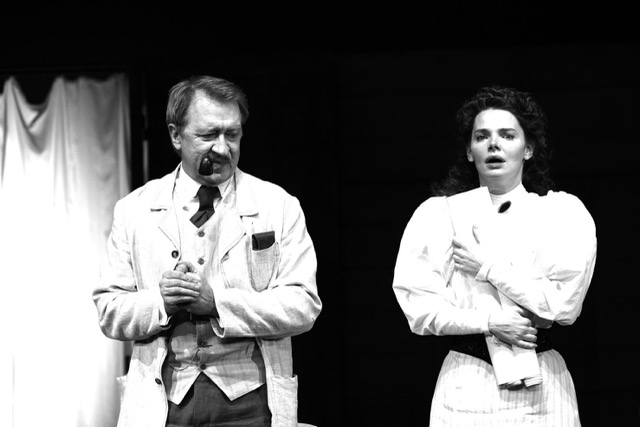

КС И ИЧ.

ВСЕ НАШИ КОМПЛЕКСЫ

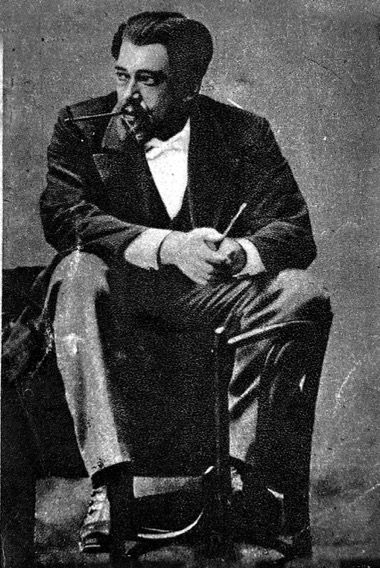

Редко когда актер одновременноиграет Астрова, Тригорина, Гаева и Вершинина. А это, знаете ли, репертуар Станиславского. Целая соблазнительная тема: седовласый КС безо всяких там внутренних мух, и седовласый ИЧ с мухами и через 120 лет…

Казалось бы, ничего общего. Станиславскому в Тригорине мешали красота и стать, Чехов ругался в момент премьеры МХТ на эту элегантность, настаивал на стоптанных ботинках Тригорина, как позже — на изысканном галстуке Войницкого в «Дяде Ване». В этом была не просто бытовая, но психологическая логика: Тригорин благополучен, ему не надо быть франтом, а усадебные провинциалы — дядя Ваня и Астров — не могут себе позволить распущенности, они держат себя в форме, чтобы не распасться, не растечься окончательно в провинциальной желейной бесформенности. Потому Войницкий должен быть в красивом галстуке, а Астров с длинным изящным мундштуком и в белой «чеховской» бабочке, хотя носит он при этом видавшую виды кепку (шляпу может сдуть с головы по дороге, когда катишь по ухабам в бричке).

ИЧ в Астрове — полная противоположность КС. У Додина вообще эта усадебная жизнь мятая, скомканная, не отглаженная (отглажена Елена Андреевна, в порядке Серебряков, тем и отличаются). Жизнь с похмелья, кургузая и траченная провинциальной скукой и пошлостью. Астров—Черневич помят, покат плечами, и чесучовый светлый пиджак его висит дерюгой. Он имеет полное основание говорить, что опустился и что за десять лет уездные скука и грязь превратили их с Ваней, двух приличных людей уезда, в пошляков. КС был красив и играл красивого человека. ИЧ похож на какую-то его роль домхатовского периода — водевильного пошляка с усиками, так противоречащими драматическому наполнению роли и мужской притягательности этого «немужского», интровертного, мающегося человека.

Астров—Черневич брюзга и мизантроп («Давно не люблю людей», — гнусавит он), при этом себя не любит тоже, а за что любить? (У Чехова в письмах много такого.) Да еще больной недавно умер под хлороформом. О чем бы ни говорил и ни думал Астров в первом акте, этот умерший больной сидит в нем точкой боли и непокоя. С кем поговорить? С нянькой? Она не слышит, но хоть выговориться. Самому себе. Поэтому интонация всегда идет вниз, ведь ответа не требует. А лучше — выпить рюмку и не думать. Но даже когда он хлыщевато рассядется между Соней и Еленой, этот больной останется в нем «предлагаемым гвоздем». Елена Андреевна — лишь робкая попытка преодоления комплексов одиночества, проигранной жизни, он подбирается к ней, внутренне иронизируя над собой и как бы одергивая сам себя (шаг вперед — два шага назад). Не любовь, нет, он даже не помышляет об успехе, поскольку будущего у этой истории сразу нет и, как умный человек, он понимает это. Да еще этот больной под хлороформом…

Спасение — только в вине, вот она, свобода, вот оно — забыться, вот оно — «Вдоль по Питерской» изумительным баритоном уже безо всякого тележного скрипа. Их ночная пьянка с Войницким блистательно смешна, с массой придумок, партнерским куражом (и кто тут подкалывает друг друга — Астров с Войницким или однокурсники Черневич с Курышевым?). Короче — наперегонки. Конкурс актерской красоты. Свобода героев и свобода актерская тут сливаются. Астров во хмелю становится артистичным, смешным (как несколько раз он сверяет вкус вина с этикеткой: и тут не повезло, вино-то плохое! И снова сверяет: а вдруг окажется получше? Просто отдельный номер).

А вот у двух Тригориных (КС и ИЧ) больше сходства. Станиславский подчеркивал и разрабатывал в Тригорине (читаем в книге Е. Поляковой «Станиславский-актер») две черты. Прежде всего, «начало профессиональное преобладает у него над началом человеческим. Тригорин для Станиславского не только наблюдатель по профессии своей — он вообще в жизни наблюдатель, зоркий, но равнодушный». КС подчеркивал профессиональную привычку Тригорина наблюдать и записывать наблюдения (во втором акте, выходя на сцену, он «трет лоб и что-то вспоминает и записывает»…).

Додин как будто берет и доводит до абсолюта эту линию Станиславского. Записывающий все наблюдатель Тригорин — главная действенная линия роли, на этом держится и конфликт спектакля. Он, драматург, бледен, мягок, неулыбчив, застенчив, совсем не герой романа, но, главное, он — сплошная записная книжка, весь спектакль бесконечно поглощающая живую жизнь. Карандаш фиксирует не только фразу про «девичий бор», но и разговор Маши с Медведенко… Да, собственно, всю «Чайку» Тригорин записывает с натуры, ловит сюжеты, как голавлей в озере, и фразы — как бабочек. И в финале, услышав, что Константин Гаврилович застрелился, принимается что-то писать и писать, писать и писать. И в конце победительно поднимает записную книжку вверх. Комедия на крови закончена. «Чайка»! То есть мотив КС вольно или невольно развит у ИЧ в основную линию роли.

Чехов ужасно ругался на пассивность Станиславского—Тригорина, мол, актер впрямую воспринял реплику «у меня нет своей воли». ИЧ и этот мотив как бы абсолютизирует. Его Тригорин — мягкий, бескостный, даже телесно — вне мышечной воли, он отдается каждый раз импульсу весь целиком (Гаев отдавался пришедшей мысли внезапно, многословно, глуповато и нелепо, его просто несло, а этот — постоянно впитывающая профессиональная губка). И в этом наблюдении за природой творческого человека, вбирающего «предлагаемые», будь то актер или драматург, — одна из глубоких тем спектакля, тем Додина.

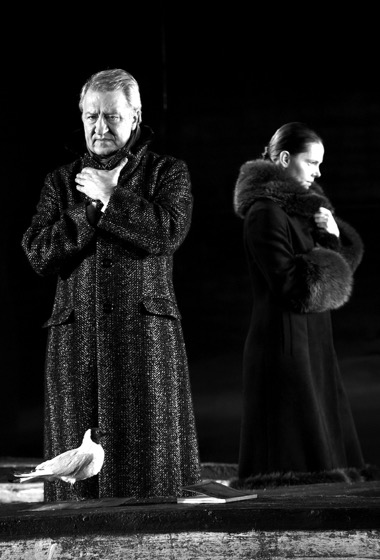

И чтобы не бросать сравнение КС и ИЧ, замечу и о Вершинине. Станиславский в своем режиссерском экземпляре все время подчеркивает мягкость и деликатность Вершинина. Здоровается он «мягко, приветливо»; «Как я рад», — говорит «весело, сразу освоился, чувствует себя в своем кругу». Исследователи и очевидцы писали: милый, воспитанный, душевно тонкий человек попадает к своим людям, в свою среду. Так играет его и Черневич. Тут со всякой дихотомией покончено. Стройный, приветливый, подтянутый подполковник с небольшой седой бородкой. И его никуда не девающаяся неловкость — скорей от несоответствия себя этим прекрасным людям из своей московской юности, которая стала неудачной жизнью (вот и щека расцарапана…). Он искренне хочет думать, что начинается новая жизнь: и река здесь широкая, и деревья прекрасные. А вдруг получится? Тихая робкая надеждаживет в этом деликатном обаятельном человеке. Первый исполнитель роли Петр Семак был более кургуз, мешковат, прибит во всех смыслах женой и жизнью, ни на что не смел надеяться, оттого и робел, неловко глядя на сестер. Для Вершинина—Черневича прозоровский дом — и правда шанс попасть к своим и получить душевный приют…

ЛЮБОВЬ С БОЯРСКОЙ

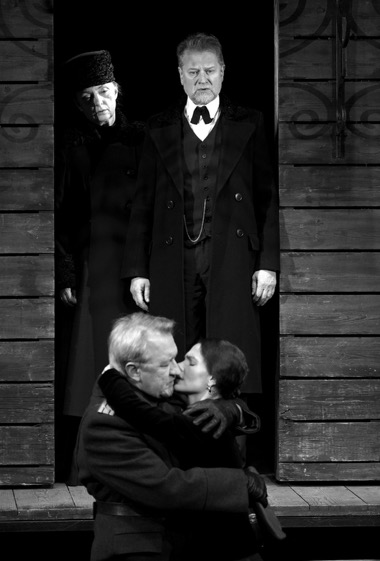

Раньше у него был хотя бы выбор — любить Ксению Раппопорт (когда она играла Машу в «Трех сестрах» и Елену Андреевну в «Дяде Ване») или Елизавету Боярскую (когда она была Ириной, а он — Соленым). Теперь в каждом спектакле он любит только Боярскую, как в пределах Чехова (он Вершинин — она Маша, он Астров — она Елена Андреевна, он Тригорин — она Аркадина), так и за пределами Чехова (он Митя Карамазов — она Катерина Ивановна…). Оба замечательно хороши в этих ролях и этом дуэте.

Первая поразившая меня когда-то их встреча произошла в ночном третьем акте «Трех сестер», в темном прозоровском доме, когда вечно ерничающий, заикающийся от собственных комплексов, какой-то совсем «моль», снулый человек со сморщенным лбом Соленый внезапно целовал в потемках Ирину — и она обнаруживала женскую тягу к этому не любимому и не уважаемому ею некрасивому человеку. И какой это ужас и кошмар — хотеть до боли в животе того, кого хотеть не должно, кого не любишь и боишься. Кто-то пришел — она вздрагивала: не он ли? В Ирине поселялся страх не справиться с собой, а когда приходило известие, что бригаду переводят далеко, она реагировала почти лирически (это ведь значит, что уедет Соленый). И становилось безнадежно понятно: надо идти за Тузенбаха, прикосновения которого ей неприятны. В Соленом—Черневиче была эта уже упоминавшаяся мною дихотомия притягательности и отталкивающей необаятельности. И после ночного поцелуя он, ни на что не рассчитывавший изначально, уже не мог отдать свой выигранный фант, отпустить ее к другому.

В «Дяде Ване» он примерно так начинает и историю с Еленой Андреевной. Но постепенно косящийся на нее исподтишка доктор смелеет, подпускает иронии, цинического обаяния («Ну ты же видишь, что это неизбежно»), играет в кошки-мышки, издевается над ней, наивной и чистой, целуя три раза в лоб, но прощание их будет сыграно трагически — как прощание Вершинина с Машей. С долгим поцелуем, с трагическим пониманием несбывшейся, очередной раз смявшейся жизни, с мужско-женским долгим взглядом, непринятым решением, которое еще можно успеть принять… И с неловким ужасом от прилюдности этого очевидно любовного прощания. Астров даже прикроется шляпой, чтоб его не видел Серебряков. Станет смешно. И ему, и нам. И всем. И поделом. Езжай к больному, чтоб не умер…

В «Трех сестрах» теперь Игорь Черневич Вершинин, а Елизавета Боярская — Маша. В прошлом распределении самой сильной и злой из сестер была Ирина, теперь сильная, самобытная, горько-решительная — Маша. Но и Вершинин, понудив-понудив в темноте второго акта «великолепная, чудная женщина…», — уводит Машу через зал решительно, крепко и по-мужски. Точно — не пошептаться.

Они снова вместе и в «Чайке». И в первом акте мягкий, человечный, с явно небогатым мужским опытом (когда ему было? Бегал по редакциям) Тригорин всецело подчинен яркой, царящей, торжествующей жизнь Аркадиной. Иногда он выглядит — как тряпичная ростовая кукла, которую можно брать, обнимать, иронически с ней поиграть, повалить, словом — которой можно владеть. И улыбается виновато: недотепа, нет своей воли…

Во втором «траурном» акте он уже другой, практически мертвый и жесткий. В спектакле они с Аркадиной рассказывают про жизнь Нины, и в нем нет ни вины, ни сочувствия. И когда приходит она сама, Заречная (в спектакле они встречаются, и именно ему, не стесняясь Треплева, она говорит, что любит больше, чем прежде), — в Тригорине не обозначается ничего, кроме жесткого раздражения: обособиться. Нина больше не нужна ему, ее роль уже написана, и это не финал комедии.

Впрочем, все, что я сейчас пишу, неправильно. Правильно было в начале: в игре Игоря Черневича важны секундные притяжения-отталкивания, перекатывание и перетекание смыслов, вдохи-выдохи, мимолетность реакций, их количество в минуту… А кому это надо?..

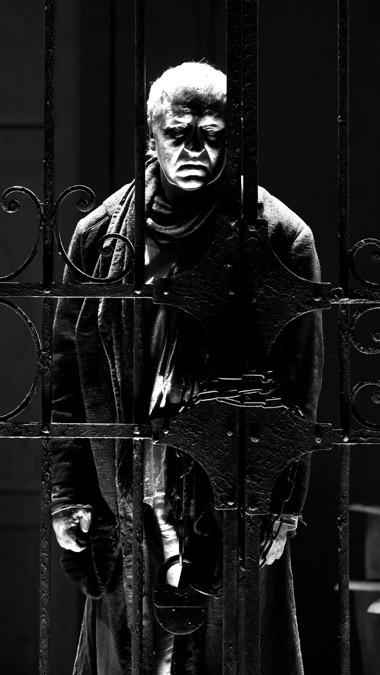

Но еще один чеховский герой только что встал в сценический ряд: Додин поставил «Палату № 6», и Черневич сыграл Ивана Дмитрича Громова, пациента палаты и оппонента доктора Рагина. Вот уже где мучительная жизнь и злая зудящая муха, вырастающая до кафкианских размеров. Громов сидит за огромными коваными воротами больницы, в желтом доме, где все проржавело. Ржа покрыла днища ванн, ржавыми выглядят рубахи больных, тяжело глядящих из-за решетки больничной империи в мир зрительного зала, «в город», где им ошибочно мерещится свобода. Но в тот момент, когда в самом начале Громову откроют калитку — давай, выходи, он ошарашенно и испуганно замрет, болезненно оглядывая зал, потом заплачет — и не выйдет в открытый мир. Ибо там он и сошел с ума, увидев однажды двух арестантов и поняв, что в любой момент безо всякой причины на их месте может оказаться он сам, потому что — произвол. Мир, калитку в который открывают Громову, — мир полиции, стукачей, бесконечного ожидания ареста. В мире за воротами в каждом печнике чудится доносчик. У Громова мания преследования на социальной почве. А в желтом дворе-склепе № 6 за пудовыми замками — вообще не жизнь.

Злой, нервный Громов, в старой вязаной шапочке, с выражением бесконечного раздражения мучительно терзается вопросом: «Что мне делать?! Я не дождусь, сдохну, зато чьи-нибудь внуки…» То есть мечтания прежних чеховских героев о том, какой станет жизнь через сто-двести лет после них, заканчиваются вот тут и так: у Громова надежда скорее умозрительная, злая, выхода он не видит, только смерть, и лицо Черневича—Громова, высовывающееся сквозь прутья ворот в финале, напоминает посмертную маску. «Я все хожу, хожу…» Громов возвращает нас в Достоевского.

Думая, кому же наследует в театре Игорь Черневич, вспоминаю Олега Борисова. С его сухостью и бесстрашным умением заглянуть в бездну. У Борисова пребывание на краю было, наверное, трагичнее, у Черневича ироничнее и обыденнее, но ерничающий внутренний экзистенциальный «фальцет» слышится у обоих.

Черневич играет блистательно, глубоко, точно. Он, конечно, старше своих героев, ему не тридцать семь, как Тригорину в списке действующих лиц, и не сорок, как Астрову, но Гаев десять лет назад был старше Черневича, которому тогда не было гаевского пятидесяти одного… Это все неважно. Черневич играет драматическую суть. И сам же внутренне иронизирует над этой неменяющейся сутью. И голос его, аранжированный тележным скрипом, звучит уверенно и безнадежно. Он стал в последние сезоны необычайно важным актером, и есть подозрение, что здесь не обошлось без вмешательства Дмитрия Карамазова.

Так бывает, когда артист играет-играет — и вдруг входит в резонанс со временем, его организм совпадает с вибрациями радости или неблагополучия эпохи. В нашем случае Черневич совпал со временем в нервной тоске и бесприютной безвыходности любого движения.

Май 2024 г.

Отличный Черневич получился. В самое ябюлочко. Может быть и скорее всего даже не сам он, а то впечатление, которое транслируется им в зрительный зал. Добавил бы лишь одно: это «тесто», которое он мнет, всегда сопряжено с точной формой. Внешней, физической, пространственной. И что может быть труднее и почетнее, чем сыграть форму как бы бесформенную, да еще и постоянно меняющую свои очертания.

Впервые прочел замечательную работу Дмитревской. Так постичь человеческую и актерскую суть, высший пилотаж! Дай бог наладится жизнь, можно будет приехать в Петербург, непременно буду на спектакле с Черневичем. СПАСИБО!