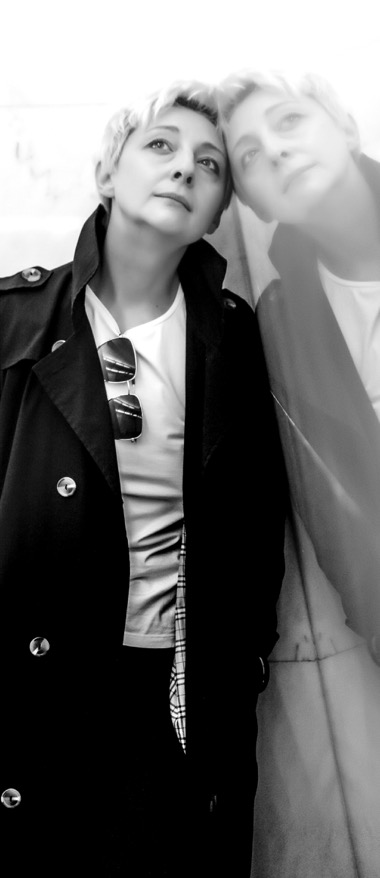

Она может сыграть буквально всё: от лабораторной крысы до носа Сталина. Яркая узнаваемая внешность и отсутствие однозначного типажа позволили бы ей быть на сцене как Жанной д’Арк, так и Чарли Чаплином. В ТЮЗе им. А. А. Брянцева актриса работает под фамилией Лебедь, в Театре Ненормативной Пластики остается Кочетковой, а в блоге «ПТЖ» на нее заведены сразу три отдельные странички. Она изменчива, как хамелеон, и неуловима, как Нео из «Матрицы». Анна Кочеткова — Протей, способный принимать тысячи разных обличий. Для нее нет преград в виде пола и возраста, в ее репертуаре — мужчины, женщины, старики, дети и животные.

Корни Кочетковой-Лебедь уходят в Ярославский театральный институт и мастерскую А. С. Ку-зина — проповедника актерской свободы и открытой игровой природы (к слову, частый партнер Кочетковой Сергей Азеев — выходец из той же мастерской). Персонажи Кочетковой-Лебедь всегда харизматичны, написаны широкими броскими мазками. Стиль ее игры напоминает парные портреты немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде, где резкие, угловатые черты запятнаны насыщенными красками без оттенков и полутонов, а одно лицо кажется искаженным отражением другого. Так многие ее герои словно существуют по разные стороны кривого зеркала: они находят себе двойников и сами становятся двойниками.

Анна Кочеткова — это панк-рок. Ритм ее персонажей динамичен и обрывист. Уже в первой своей тюзовской роли она превращает беременную Люсю Смирнову («Ленька Пантелеев») из влюбленной кошки в мстительную фурию, отчаянно готовую влезть в драку и застрелить предателя-возлюбленного.

Птичьи черты лица и широко открытые, ошарашенно-удивленные глаза, взбалмошно-взъерошенный ежик пепельных волос и низкий хрипловатый голос делают ее образ одновременно брутальным и хрупким. Дерзкая и броская, с пульсирующей энергетикой, она передвигается по сцене скачками. «Такой театр» почувствовал ее вибрирующий заряд и предложил необычную роль — лабораторную мышь Элджи в спектакле «Эффект Чарли Гордона» по роману Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Мышь, которая в результате опытов оказалась наделена высочайшим интеллектом, в интерпретации Кочетковой становится термоядерной персоной: ее Элджи действительно умен и видит суть вещей, а потому — циник и мизантроп. Набеленная кожа и цепкий взгляд воспаленно-красных глаз — трагикомический персонаж в «Эффекте Чарли Гордона» становится носителем экзистенциальной драмы, чувствуя свое отчуждение от общества, в котором понятие нормы возведено в абсолют и притом совершенно фиктивно. В ее герое словно живет электрический заряд, и внутреннее напряжение находит выход через резкие пластические всплески. Актриса-трикстер, она могла бы сыграть Джокера и составить конкуренцию Хоакину Фениксу. Кочеткова готова непринужденно расшибить четвертую стену с ноги, влететь в общение со зрительным залом и едко отпускать комментарии по поводу происходящего в обществе. Элджи становится ведущим ток-шоу, где предлагает зрителям расстрелять участников, да и сам не прочь с вызывающей легкостью направить дуло пистолета в сторону сидящих в кругу детей. Обаяние Кочетковой одновременно подкупает и пугает.

Ее персонаж оказывается своего рода двойником главного героя, слабоумного Чарли (Александр Худяков): их обоих ждет головокружительная интеллектуальная эволюция, кризис в понимании общественной морали и стремительный регресс. Но если движения и реплики Александра Худякова мягки, как тесто, то существование Анны Кочетковой предельно наэлектризовано, в ней сосредоточены боль, озлобленность, обида и непо-нимание.

Общественные установки и взаимоотношения с ними являются магистральным мотивом спектаклей Романа Кагановича в Театре Ненормативной Пластики, где Анна Кочеткова сыграла четыре роли. Спектакли Кагановича — всегда зубоскальная остросоциальная сатира. Представление травматического опыта через предельную гротесковую театральность, с одной стороны, позволяет отстраниться от переживаний на тяжелые темы, будь то насилие, аборты, нездоровые отношения или давление государственной системы. С другой же стороны, откровенная театрализация еще более оголяет драматизм реальных социальных проблем через фантасмагорические образы и специфический способ существования актеров. Высокая проводимость энергий и электрических импульсов делает Кочеткову медиумом двух крайностей — ее персонажи оказываются или эпигонами общественной парадигмы (как в «Шиле» или «Саша, не бойся!»), или трансляторами глубокого личного переживания, отклонения от нормы.

В ролях женщин, переживающих личную трагедию, Кочеткова становится проводником чистой боли. Так происходит в трех спектаклях — «Посмотри на него», «Я. Л. А. С.» и «За белым кроликом». В этих постановках пружинистое тело Кочетковой превращается в кукольное, потерявшее своего хозяина, бессмысленно-безвольное. Все три героини — матери, потерявшие ребенка. Эти женщины словно вынуждены жить без кожи, и потому самые обыденные вещи даются им через сверхусилие. Сотканная из боли и воздуха, актриса преодолевает законы гравитации и пытается стать собственным кукловодом, наугад дергающим за ниточки. Ее главным приемом становится выражение психологических состояний через пластику.

В спектакле «Посмотри на него» по автобиографическому роману Анны Старобинец главная героиня, принявшая тяжелое решение сделать аборт на позднем сроке по медицинским показаниям, расщепляется на два «я» — рациональное (Яна Савицкая) и чувственное (Анна Кочеткова). Героиня Кочетковой остро переживает новость о нежизнеспособности своего ребенка, застигнутая врасплох, она теряет контроль над собственным телом и пытается с этим непослушным телом жить. С трудом втаскивает себя на стул, пытается шагать, как и прочие, по беговой дорожке и падает, пока самодостаточные прохожие в памперсах напевают песенку «Мне пох*й», ползет на коленях к столу врача и мучительно долго тянется пальцем к его окаменевшей спине, чтобы попроситься на прием. Ее сверхраскрепощенное тело бьется в мелких конвульсиях, брыкается и падает, неловко вскидывая конечности. И если Яна Савицкая никогда не позволяет своей рациональной героине повышать голос и показывать свои переживания, то ее эмоциональный двойник-Кочеткова, дублируя отдельные фразы и сцены, не стесняется обращаться в зал, кричать и плакать.

В спектакле «Я. Л. А. С.» Кочеткова играет мать, потерявшую ребенка по собственной вине. Ее героиня так отчаянно боялась измены мужа, что попала под влияние пропагандистских идей об обязательном вырезании икаровой железы — операции, гарантирующей мужскую верность. Ее сын-подросток (Сергей Азеев), не желая ложиться под нож вслед за отцом, совершает самоубийство. В спектакле «За белым кроликом» героине Кочетковой придется пережить смерть дочери, жестоко изнасилованной и убитой вместе со своей подругой водителем на трассе. Ее трагедия обретает дополнительный объем через перекличку с монологом Оли, одноклассницы убитых девочек, которая собирается сделать аборт, чтобы избежать бесконечного страха перед жизнью и за будущего ребенка. Как и в «Посмотри на него», в этом спектакле Кочеткова существует в системе двойничества — две матери, Марина (Анна Кочеткова) и Анна (Анна Дюкова), рацио и чувства. Обе женщины столкнулись с убийством своих детей, но по-разному проживают это событие. Кочеткова — опять стихия боли, но в этот раз оглушенная, практически безэмоциональная. Ее передвижения в пространстве ограниченны и замедленны.

Анна кормит Марину Кочетковой с ложечки, а та не понимает, как жить и зачем чистить зубы, когда ее дочь растерзана и мертва. Она волочится одеревенелым телом по полу в сторону маньяка, передвигаясь только за счет движения подбородком, и долго лежит на столе, свернувшись в комочек. Ее героиня постоянно молчит, вынужденная наблюдать за насилием над собственной дочерью со стороны — сцена убийства девочек намеренно решена Кагановичем максимально грубо и шокирующе натуралистично. Марина Кочетковой подолгу накапливает энергию на взрыв, в отличие от эмоционального «я» в «Посмотри на него», она практически бездеятельна до тех пор, пока не случается короткое замыкание. Марина резко впадает в истерику и в истошном крике срывает голос. Все время ползавшая и бездвижно лежавшая, она отчаянно бежит на месте и тараторит фразы из следственных протоколов, пока Анна рационализирует судебные разбирательства и ходит на ток-шоу. Так постепенно героини Кочетковой и Дюковой меняются местами: Марина оглашает выводы судмедэкспертизы, пока Анна трясется в конвульсиях под агрессивную читку Эминема. Убийцу оправдали, Анна смирилась и уехала за новой жизнью в другой город. Марина же, достигнув маниакальной фазы, продолжает падать в кроличью нору, сидя в темноте за одним столом бок о бок с убитыми девочками. Она так свыклась со своим кошмаром, что ориентируется в нем на ощупь.

Совсем иначе дуэт Кочетковой и Дюковой живет в спектакле ТЮЗа «Лес», поставленном Уланбеком Баялиевым. В их игре сочетаются эксцентрика и лирика: сумасбродная Гурмыжская—Дюкова находит в лице ключницы Улиты—Кочетковой не противоположность, а прямого двойника, соратницу по игре в театр. Кочеткова выходит за рамки сюжета Островского и играет свой отдельный сюжет. Она трикстер, буквально седлающий главную героиню, не слуга, а, скорее, шут, арлекин, почти бесполое существо в щегольском фраке. Актриса использует опыт работы с ТНП и создает роль с акцентом на небытовой пластике, с мастерским владением телом и способностью выразить эмоцию героя одним изгибом локтя. Улита Кочетковой игрива и легка, как пена от шампанского. По-хорошему Несчастливцеву нужно было брать к себе в труппу вместо Аксюши Улиту, настоящее дитя театра. В системе «весь мир — театр» Улита играет свою роль с азартом, у нее, как у опытного фокусника, всегда припасены карты в рукаве — очередной трюк, театральный гэг, шажок с переподвыподвертом. Комические роли Кочетковой наполнены эксцентрикой с бесконечным фейерверком новых лацци — будь то пантомима, юмореска с вручением «Оскаров» или эротический танцевальный номер с полураздетыми мужчинами в бабочках.

В «Зимней сказке» Шекспира того же Уланбека Баялиева героиня Кочетковой вновь обыгрывает господ благодаря своему темпераменту. Ее напористая и прямая Паулина не боится спорить с ревнивцем-королем и вступать в борьбу за честное имя королевы, ни на секунду не сомневаясь в собственной победе. Паулина в рыжем парике, экстравагантной фиолетовой юбке и чаплиновском котелке выделяется на фоне черно-белого мира и возвышается над королем, а сам он именует Паулину ведьмой. Она же, преисполненная благочестивостью и упрямым благородством, водит Леонта за нос целых пятнадцать лет, скрывая от него весть о том, что жена его жива и невредима. Шекспировские монологи Кочеткова произносит непривычно степенно и размеренно, смакуя вымышленный траур. Играя почтенную даму, она все равно остается в рамках комического амплуа.

Мудрый Камилло (и по совместительству Шекспир) Валерия Дьяченко, за которого потом выдадут замуж сметливую Паулину, обряженный в сцене крестьянского карнавала женщиной, отдаленно схож с героиней Кочетковой — рыжий парик, платье с объемными фижмами и тросточка в руках. Так возникает призрачное двойничество: Камилло и Паулина — слуги-помощники, которые оказываются умнее и проворнее своих господ и благодаря которым маятник сюжета качнулся от финала трагического к благополучному комическому.

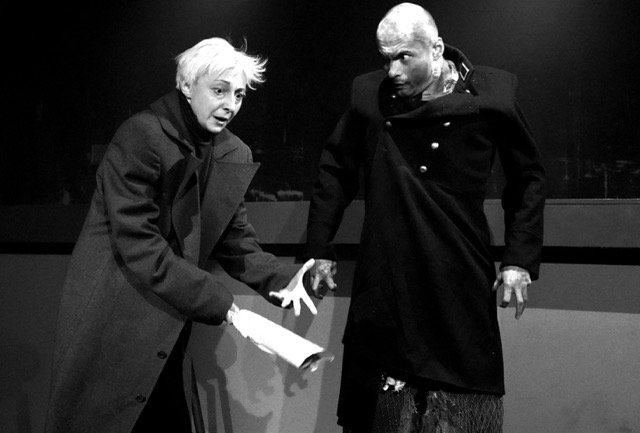

В обратную сторону, от комического к трагическому, развивается линия майора Ковалева, которого Анна Кочеткова играет в спектакле Тимура Кулова «Нос». Снаружи гоголевская повесть превращается в американскую детективную комедию, с парочкой полицейских, сентиментально-любовной линией и комическими превращениями. Внутри — вырастает в драму катастрофического несовпадения, фатального сдвига собственного «я».

Ощущение неловкости Ковалева в обществе от потери такой важной и заметной части тела решается режиссером радикально — брутальный мачо Ковалев в исполнении Дмитрия Ткаченко, потеряв нос, превращается в слабую женщину — Анну Кочеткову. Гоголевская фантасмагорическая вселенная органично сочетается с природой актрисы. В роли альтер эго майора Ковалева Анна Кочеткова неврастенична. Проснувшись с сильным похмельем и сперва пытаясь сохранить пластику Ткаченко, герой Кочетковой долго и истерично не может смириться с тем, что он больше не тот, кем был (и уже никогда им не будет). Все болезненное, хрупкое, человечное — словом, ненужное, все то, что уместилось в крохотном теле Кочетковой, неспособном противостоять даже питерскому ветру, неожиданно стало содержанием пустышки-Ковалева. Она — сосредоточение жизни и чувства, всего, что нужно отбросить, чтобы вписаться в систему. В этом городе мрачных миражей не найдется места ни едва упомянутым Гоголем влюбленным Потанчикову и Подточиной, которая покончит с собой, ни беспокойной душе Ковалева, визуализированной в Анне Кочетковой, оставшейся один на один с собственной неполноценностью и комплексом самозванца. Майор Ковалев оказывается чужд не только другим, но и себе самому.

Болезненное переживание падения собственного эго и ощущение себя изгоем общества вновь решается актрисой прежде всего пластически. Ее тело пружинит, подпрыгивает и складывается. Ковалев мечется по сцене и сжимается от стыда, мечтая провалиться сквозь землю. Кочеткову швыряет от одной точки пространства к другой, огромное мужское пальто ей не по плечу, а испуганно-хамоватое поведение и надвинутая на брови шляпа делают ее положение еще более комично беспомощным. Она, колеблющийся дух Ковалева, отчаянно цепляется за свое могучее тело в лице Ткаченко, но предательски оказывается ему не нужна. Нос Ковалева в исполнении Ткаченко больше похож на зомби, чем на человека, и потому способен выжить, даже утонув в Неве. Ковалев Кочетковой — прежде всего человек и потому выжить неспособен.

Точно так же на поле гротеска Анна Кочеткова существует в спектаклях площадки «Скороход» — «Саша, не бойся!» Сергея Азеева (А-театр) и «Шиле» Романа Кагановича (ТНП).

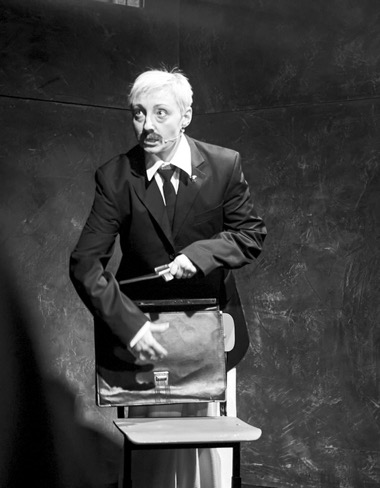

«Сталинский нос» Евгения Ельчина — книга о репрессиях в СССР, адресованная детям. Сергей Азеев превращает историю в страшный сон октябренка, фантасмагорию: нос вождя народов, который Саша Зайчик случайно отломал у гипсового бюста, преследует пай-мальчика, пока государственная машина где-то за кулисами проходится катком по его семье и всей стране. Многообразие мифических советских типажей раскрывается в многоликой Кочетковой: слегка меняя прическу и костюмы, регистр голоса и положение тела в пространстве, она становится то соседом-стукачом, пожелавшим переселиться в комнату отца Саши, то большим гипсовым носом Сталина с округлыми движениями рук и ног и бесконечно дымящей трубкой, то забитым школьником-евреем, которого унижает учительница за его национальность и родителей — врагов народа, то самой учительницей, стремительно переходящей от елейных восклицаний к публичному унижению «неправильных» ребят, недостойных стать пионерами. Для перевоплощения в целую группу персонажей Кочетковой достаточно одного-двух аксессуаров. Платочек Девы Марии, беспокойные усики, надвинутая набекрень шапка-ушанка — и маленькая тетя Женя с младенцем, конформист-директор или чудаковатый сторож Матвеич уже готовы. В обстоятельствах детского кошмара смена ролей Кочетковой становится практически оборотничеством. В этом спектакле она играет то, от чего мучились и приходили в ужас ее героини-матери, — она становится олицетворением общественной системы. Как и в «Эффекте Чарли Гордона», актриса выходит на прямой диалог с залом, предлагая зрителям проголосовать, наказывать ли ученика-хулигана, и юные зрители активно тянут руки, вынося неутешительный вердикт. Детская жестокость страшным образом синонимична государственности.

В тисках общественного мнения оказывается и главный герой спектакля «Шиле», где Анна Кочеткова играет Судью на заседании по обвинению Эгона Шиле в педофилии и распространении порнографии. Вершитель судеб, Судья упивается своей властью, в момент вынесения приговора ее посеребренное лицо сияет одухотворенностью, грузное тело вздымается из-под судейской трибуны, а голос становится низким, загробно-торжественным. Жизнь гротескного трехголового чудовища, состоящего из Судьи, Прокурора и Машинистки, головы которых ругаются между собой за общим столом, — сюжет, играемый Кочетковой на фоне судебного разбирательства и попытки уничтожить художника. Борьба за свое место внутри системы реализуется через вечные стычки с Прокурором—Азеевым: Судья и Прокурор перебивают друг друга, перешептываются под столом и оспаривают общие решения. Карикатура на судебный процесс достигает своего апогея и переходит в стадию чистого абсурда, когда Кочеткова по-паучьи свешивается со стола, чтобы обнюхать женские половые органы, изображенные на картине Шиле. Она гневно повышает голос и неестественно выгибает ногу, топая голой ступней по высокому столу. В большой бесформенной и бесполой фигуре Судьи много фантомного, иногда персонаж Кочетковой вылезает из своей драконьей сущности, отделяется от остальных голов и выходит к клетке Шиле для разговора один на один. И именно в этот момент она выглядит наиболее опасной: сатирическое утрирование и комикование исчезают, а реальная угроза остается на поверхности.

Актерской природе Кочетковой близка экспрессионистская воспаленность. Потому она так органична в художественном мире Эгона Шиле. Ломаные линии тела, неровный звук, неестественные позы становятся отражением мрачных, патологических историй. Выход за рамки принятого, нормального, естественного проявляет себя и в пластическом существовании актрисы, и в психологических ситуациях, в которых оказываются ее герои. Анна Кочеткова — проводница гипертрофированных чувств, рябь человеческого отражения — двойник самой боли, высшая точка на кардиограмме спектакля.

Март 2024 г.

Комментарии (0)