Если в большом пространстве царствует ансамбль артистов… если массовые сцены преобладают над сольными… если музыка/пластика/сценография равновелики с режиссурой, а национальный миф перетекает в документальное «я-высказывание» и обратно… то где-то рядом, взмахивая невидимой дирижерской палочкой, наверняка стоит Сойжин и управляет театральной симфонией.

Мы застаем Сойжин Жамбалову в точке, где она — спустя двенадцать лет профессии и тридцать спектаклей по всей России — остается штатным режиссером Бурятского национального театра им. Хоца Намсараева в Улан-Удэ. Этот путь для режиссера в третьем поколении театральной семьи Жамбаловых казался неизбежным и заслуженным: Буряад для них театр-дом не метафорически. Здесь маленькая Сойжин провела детство в ожидании с гастролей мамы и папы, народных артистов Бурятии. Здесь впервые выходила на сцену со стихами своего дедушки, известного в Бурятии поэта. Сюда вернулась из Москвы, отказавшись от карьеры музыканта и статуса подающего большие надежды выпускника режиссерской мас-терской Владимира Мирзоева в ГИТИСе. Здесь вышла замуж за артиста труппы. В конце концов, здесь в 2014 году приняла предложение поставить свой первый спектакль на большой сцене.

При художественном руководстве Эржены и Саяна Жамбаловых за последние почти десять лет Бурятский национальный вернул себе талантливых артистов, уволившихся прежде; набрал целевой бурятский курс при Щукинском театральном училище, выпускники которого тоже пополнили труппу; провел несколько фестивалей; инициировал драматургические лаборатории для создания пьес на бурятском языке и много чего еще. А главное — до последнего оставался местом чистого искусства без примеси партийных заданий и нетеатральных баннеров на фасаде.

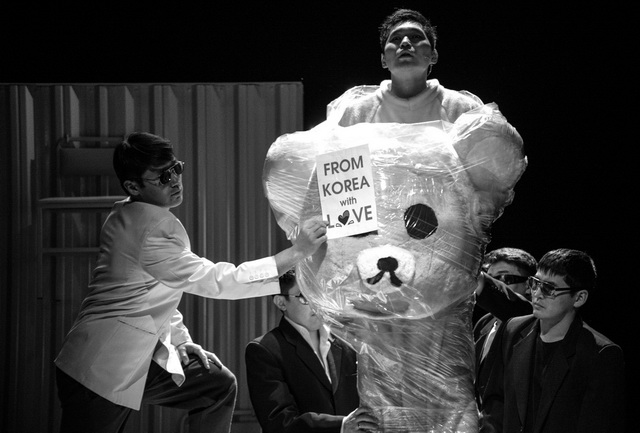

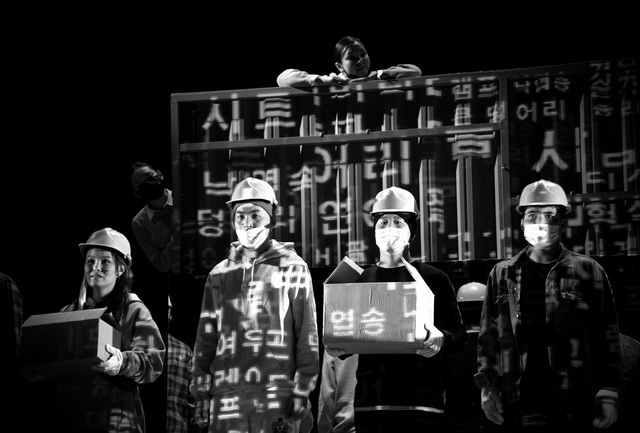

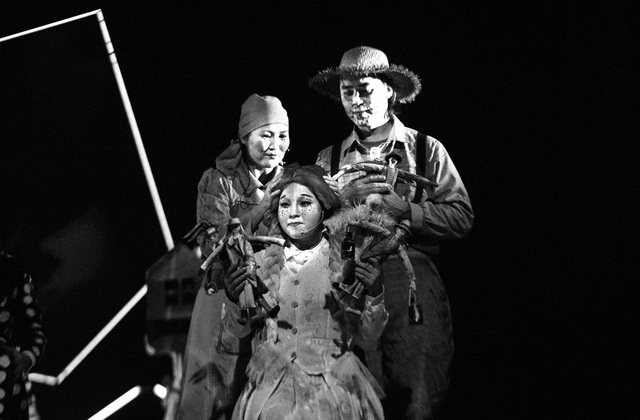

«Полет. Бильчирская история». Сцена из спектакля. Бурятский драматический театр им. Х. Намсараева.

Фото из архива театра

«Мы движемся на ощупь, пытаясь найти тропу к пониманию национального театра в сегодняшнем дне», — признается Сойжин и расследует, исследует, следит… Занимается не отдельным спектаклем, а в целом бурятским театром как культурным феноменом, который требует практического обновления, вливания молодой синергии, последовательного собирания и взращивания труппы вокруг мощного творческого лидера. Известно, ничто не сплачивает театр больше, чем успех. Отдельного ли спектакля, всего ли сезона, успех стратегически выстроенной репертуарной политики. Хрупкая Сойжин в команде с худруком Жамбаловым этот успех своему театру последовательно приносила, в том числе из театров чужих. Последние десять сезонов ее работы регулярно входят в лонг-лист, специальную программу или номинацию фестиваля-премии «Золотая Маска»; собирают все возможные награды театральных смотров для детей и подростков.

«Полет. Бильчирская история». Сцена из спектакля. Бурятский драматический театр им. Х. Намсараева.

Фото из архива театра

В том, что национальный театр — не обязательно лапти, кокошники и эстетика «года народных промыслов», театральное сообщество убедилось тоже благодаря Жамбаловой. «Полет. Бильчирская история», «Эмгээ/Бабушка», недавняя «Калечина-Малечина» — каждый из спектаклей, в той или иной степени, дает новую жизнь национальной (не обязательно бурятской) традиции, синтезирует бытовой шаманизм с эстетикой диснеевской сказки и правдой документа, встроенного в драматургию. Но…

Логику театральной истории сегодня все чаще разрушает логика канцелярской функциональности. Внезапно в октябре 2023 года худруком Буряад-театра назначен Олег Юмов — другой штатный режиссер. Что станет с бурятским театром под его руководством — большая неизвестность. Оставим ее на откуп времени. И остановимся на известности.

Она наступила для Сойжин после спектаклей для детей и подростков. Сама Жамбалова к этой территории себя не относит. «Лечить театром нужно взрослых», — говорит она (в переводе с тибетского, кстати, «Сойжин» — дарующая исцеление) и не планирует хранить верность тюзовскому движению. Но тем не менее широкую востребованность в театральной среде ей принес «Верблюжонок» на лаборатории в Красноярском ТЮЗе. Именно после спектакля ТЮЗа «Калечина-Малечина» в Нягани театральное сообщество пропело ей славу. Круг замкнулся. Время осмысливать.

Порталом входа на территорию детско-подросткового театра стала бурятская сказка, в которой, подчиняясь законам природы и беззаконию человека, белобокий верблюжонок теряет маму. И в попытке ее отыскать подвергается всем жестокостям мира, где даже хищники вопреки зоологии помогают верблюжонку, а самым лютым зверем оказывается человек. Эскиз по-фольклорному жестоко, без полумер, называл добро и зло своими именами и очень по-новому для юного зрителя 2016 года, без сюсюканья, заводил разговор о смерти близкого и инициации во взрослость через нее. Как часто бывает, в первом успехе художника отражаются характерные черты последующих, зачины стиля. «Верблюжонок» подсветилдвижение Сойжин в эпос, в поиск национальной идентичности, в непрерывную музыкальность и прием коллективного сказа — когда проза раскладывается на многоголосицу и артист не столько играет отдельную партию, сколько на время выделяется из общего хора как рассказчик, и так по очереди.

ФОРМА: СИМФОНИЯ

Музыкальная школа и училище, диплом хорового дирижирования, двухгодичная стажировка на вокальном отделении Московской консерватории, работа хормейстером в школе для мальчиков… Не реши однажды Сойжин на распевке в Консерватории, что не заслужила такой скучной жизни, и не поверни круто в сторону ГИТИСа, возможно, сейчас это был бы портрет выдающегося дирижера и композитора Жамбаловой. Но театр победил. И вобрал в себя накопленный музыкальный ресурс. Очевидно, что Сойжин сочиняет свои спектакли как симфонии, где — при видимой гармонии и легкости — властвует закон единой режиссерской воли и строго организованной структуры. Не интеллектуальный концепт, нет. На первый план не вылезает ни философия режиссера, ни метафора пространства, ни актерская импровизация — симфонии чужды соло и исполнительские вольности. Симфония — это рассчитанный по секундам порядок, где каждому элементу уделено равное внимание и дана равная возможность проявить масштаб и красоту замысла. Так в спектаклях Сойжин главное — ансамбль актерских голосов и кантиленность переходов повествования через хореографию, через сказку и документ. Режиссер ткет узор действия массовыми/дуэтными пластическими сценами чаще, чем актерским соло. Ансамблевость эта двусторонняя, на сцене и за ней. Сойжин умеет создавать команду единомышленников, в которой каждый — художник, композитор, хорео-граф — полноценный создатель единой симфонии.

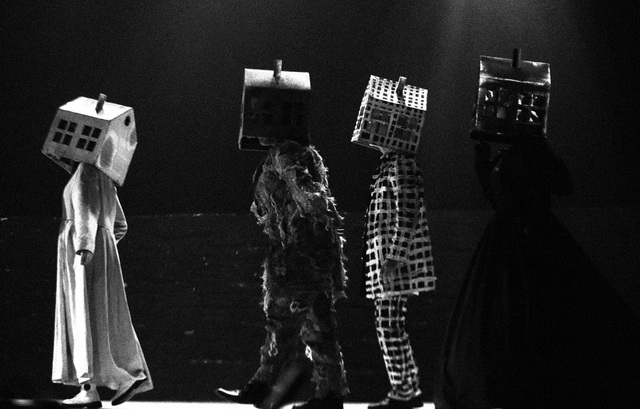

Из десятка спектаклей для детей и подростков вселенную Сойжин узнаешь сразу. И не обязательно по бурятской наружности артистов. Одним из главных действующих лиц становится музыка (вряд ли могло быть иначе у человека, потратившего четырнадцать лет на музыкальное образование). Музыка — величавая, цветистая, органичная в своем пафосе, насколько пафосен рассвет над морской гладью — вышагивает в каждом спектакле строго и чуть впереди. Она работает как подстрочная режиссура: внутри таких звуковых ландшафтов артисту невозможно спрыгнуть в быт, скомкать жест, смять слово, сгорбить спину. Соавтор большинства симфоний Сойжин молодой композитор Дахалэ Жамбалов сочиняет не отдельные композиции, не фоновую аудио-среду. Его музыка — цельный звуковой эквивалент драматической симфонии, как в оперной режиссуре. Заведомо не соразмерная малым сценам, она явно наследует объемному дыханию музыки Фаустаса Латенаса и уже первыми нотами отрывает спектакль от планшета сцены вместе со зрителями, делает всю конструкцию летучей и невесомой. Как Бабушку с длинной седой косой в спектакле «Эмгээ»: вот она собрала чемодан и по деликатному приглашению Белого барса улетает в своем домике на вершину Белой горы, только светится в окошке-иллюминаторе мультяшная мордашка. Если трагически троекратный вопль Девочки к тому моменту еще не разорвал зрительского сердца, это сделает музыка. Она акцентирует драматизм и серьезность, которых как бы стесняется жанр детского спектакля, и укрупняет кульминацию сцены.

Пожалуй, летучесть, полётность — еще одно свойство, которым наделяет спектакли Сойжин музыка, будь то «Сказки Хикмета» в Казанском ТЮЗе или «Дюймовочка» в Челябинском молодежном, где она была композитором (режиссер Виктория Печерникова). Не зря документальный сюжет о затоплении бурятского села имеет двойное название — «Полет. Бильчирская история» (композитор Батбаатор Батзориг). В невесомости музыки вспархивают под колосники костюмы и чемоданы героев, всплывают в последнем полете на поверхность мира, оставляя на речном дне тех, кто отказался бросать родные могилы в угоду строительству Братской ГЭС.

Дирижер хора по первому образованию, артист музыкального театра по частичному второму (успела два курса до поступления на режфак к Владимиру Мирзоеву), Жамбалова — практик исключительно театра драматического, но музыка вмонтирована в ее человеческую природу как основа мироощущения. Потому партитура спектаклей так похожа на оперную, потому массовые сцены выстроены словно под счет. В спектакле «Волна» по повести Тода Штрассера дерзким клином врезается в зал строй «солдат»: в черно-белых деловых костюмах, в красном свете победного шествия выходит к авансцене школьный класс, сплоченный учителем истории до воинственной секты. Минималистичная хореография, слитность актерского ансамбля превращают толпу в идеальный механизм. Визуальные отсылки к корейским молодежным поп-группам и эстетике сериала «Игра в кальмара» только усиливают ответное зрительское «ах», «Волна» накрывает зал.

Музыка, как хлыстик в руках балетной дамы, держит артистов в тонусе, в ощущении постоянного режиссерского присутствия во многих работах Сойжин. Ее голос буквально прорывается в спектакль «Калечина-Малечина» Няганского ТЮЗа, звучит автобиографичным либретто к истории про Катю, которая в свои десять то и дело «катится-колошматится» и докатывается до травли одноклассниками, школы для умственно отсталых, изнасилования пьяным соседом, попытки суицида и магического спасения потусторонним существом Кикиморкой. Жамбалова вместе с автором повести Евгенией Некрасовой — они почти ровесницы — сочиняет рэп из фактов собственного детства, и он становится синглом спектакля, собирательным эпиграфом к детству 90-х:

Трудно быть невыросшим,

Бестолковым нытиком,

Слушаться всех выросших,

А потом — дыра в груди.

Никому не слышно твое «помоги».

Время отстой. Холодильник пустой.

Голосовое присутствие режиссера в первые секунды будто раскручивает, запускает механизм спектакля, задает нужные темп и ритм, которые ансамбль артистов послушно держит без провисаний четкие 90 минут. Не сбивает симфонической гармонии и резкая смена музыкальных стилей: рэп переходит в фолк-напев так же естественно, как артисты от поэзии художественного текста к прозе собственных воспоминаний. Но об этом позже.

ЖАНР: ЭПОС

Симфония — всегда масштаб. Вероятно, потому режиссеру не интересна современная драма и локальные сюжеты. Масштабу соответствует эпос, и именно к эпическому жанру тяготеют спектакли Сойжин. В их основе, как правило, лежит пьеса, специально написанная для театра на бурятском языке по мотивам мифа/сказки/национального сюжета. Таковым становится и потопление села Старый Бильчир в постановке «Полет. Бильчирская история», и трагедия бурятских гастарбайтеров в спектакле «Корея 03». У спектаклей нет четкой жанровой принадлежности, явного деления на злодеев и героев, четкого возрастного дисклеймера. Они разомкнуты к зрителю вообще, сюжет универсален для любой ментальности.

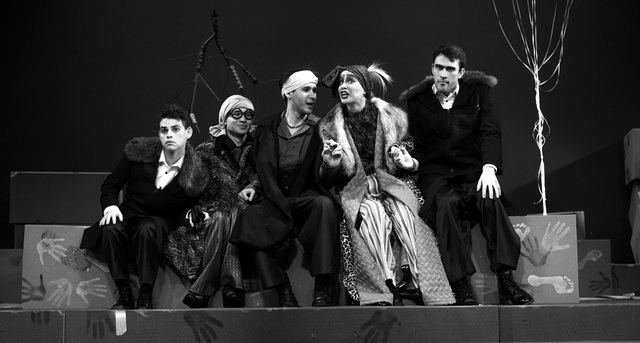

Как в эпосе, герою противостоит и ему помогает метафизическая сила. Девочке в роуд-муви по спасению бабушки «Эмгээ» устраивают испытания духи леса и озера; вместо Кати в магическом хорроре Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» вниз головой с бетонного забора бросается Кикиморка — хрупкая скрипачка в легком платьице, почти Катин двойник, часть той силы, что вечно хочет зла и вечно творит доброе. Вроде бы темной силы, но единственная — в белом на фоне серого монохрома спектакля. Даже в постановках по современной прозе режиссер растворяет антагониста в сгущенном до неизбежности обстоятельстве. В «Волне» разрушение несет не кто-то персонифицированный, а вышедшая из-под контроля жажда власти. Да и одноклассники Кати в «Калечине-Малечине» — единая безликая масса, покорно, как бы без собственной на то воли и удовольствия выполняющая опцию травли, встроенную в каждое общеобразовательное учреждение. «Мне человека жалко, — говорит мудрая старуха в „Бильчирской истории“. — Про людей я разглядела, что маленькие они, будь хоть семи пядей во лбу». Кажется, и автор этих эпичных симфоний смотрит на своих героев откуда-то сверху, с той эпической высоты, откуда никто не друг, никто не враг, а всяк мал и жалок.

В контексте эпичности любопытно поразмышлять над образом дома в спектаклях Сойжин. В домике со светящейся неоновой крышей персонажи «Эмгээ» спасаются от пьяного соседа; в этом же домике хоронится-улетает на тот свет Бабушка. Цветастые домики-шлемы пестрят на головах условно джазового квартета, попыхивают трубками. Когда кто-то из героев, помогающих Девочке в ее странствии на вершину Белой горы, погибает, то надевает такой же шлем — смерть предстает как буквальное возвращение домой. Но при этом дома как места действия, дома как уютного безопасного уголка нет у героев. Они всегда в центре большой планеты, на перекрестке будущих событий. Даже говоря о волшебном времени ночи и акварельных разводах на потолке своей комнаты, Катя из «Калечины» остается в пустоте сцены. Ее папа пригвожден к черному экрану телевизора вялым зомби и отрывается от него, только когда спектакль из бытового сюжета трансформируется в мистический фольклор. Случайные приметы быта в сценографии (советский телевизор и трюмо; школьная доска, оборачивающаяся могильной плитой для одноклассников-абьюзеров; домики-шлемы и гироскутеры у духов в «Эмгээ») никак не собираются в образ дома, а работают как мифологический триггер, портал в потустороннее. Мир подростка в «Калечине» и «Волне» не просто лишен дома, он сведен к застенкам — окружен серой бетонной стеной, узнаваемой приметой советских провинций, и бронированным щитом, приметой школьной безопасности в американской школе 60-х. Как в эпосе, действие вынесено из интерьера в экстерьер, герой всегда как бы застигнут врасплох посреди мира и только с ним, часто обращаясь в зал, ведет диалог.

ОСНОВА ПАРТИТУРЫ: ТРАДИЦИЯ И МИФ

Пока режиссеры-ровесники ищут вдохновения в уютных сюжетах зарубежной литературы янг-эдалт, Жамбалова зрит в корень. Роет в глубину национального и на практике создает новые коннотации ветхому слову «традиция». Не эксплуатирует народный колорит — удобный сегодня способ получить грант в номинациях про сохранение скреп и нравственных ценностей, а делает колоритным неизвестное про эту народность, ставя новую драматургию на бурятском языке. К примеру, «Корея 03» выводит на сцену затерянную в масштабах большой страны тему трудовой миграции тысяч бурят в Южную Корею, трагедию вынужденных невозвращенцев. «Бильчирская история» (идея и инсценировка Саяна Жамбалова) раздвигает горизонт сюжета «Прощание с Матерой» Распутина до другого берега Иртыша. Так один локальный театр достраивает историческую панораму огромной страны, делает видимыми судьбы конкретных людей, целого народа, затерянного в тени ее величия.

Жамбалова работает не с предметами народ-ного быта, а с энергией национального бытия. Энергия вообще здесь первооснова. Если спектакль касается родового древа, национальных корней, то перед премьерой приглашают шамана для освящения сцены, ламу для чтения молитви получения благословения. И это не событийный пиар, это национальная техника безопасности, обыкновенный шаманизм. «Как ты здесь оказался?» — спрашивает Девочка в спектакле «Эмгээ» заложника духов леса. «Дерево не в том месте срубил». Большая часть артистов театра выросли в селах и деревнях, где, как известно, «Бог живет не по углам… а всюду». Это люди от земли с консервативным бурятским воспитанием. По окончании театральных вузов и с поступлением в театры изменился их образ жизни, но не картина мира. Потому присвоить материал им проще через чувственный ритуал, чем интеллектуальный разбор. Потому в спектаклях Жамбаловой так важны музыка и четкий пластический рисунок — это действует и на артиста, и на зрителя поверх слова / бегущей строки субтитров / голоса переводчика в наушниках. Потому связь с потусторонним, вмонтированная в бурятский культурный код, проявляется в этих спектаклях как повседневная данность, как звучащий на сцене бурятский язык или черты лиц артистов. Такая целостность этики и эстетики, бытовая присвоенность этого знания и ритуалов (как живем, дышим, думаем — так и играем) исключают эзотерическую экзальтированность театра в отношениях с невидимым миром. Эти же законы распространяются на работу и с татарским мифом в «Сказках Хикмета», и с русским фольклором в «Калечине-Малечине». Вторя магическому реализму текста Некрасовой, Сойжин создает внебытовую сакральность перехода подростка в мир мифологической нечисти: и высыпает на сцену пестрая жуть в кокошниках, бусах, масках… и оплетает всех представительниц женского пола, как пуповиной, пятиметровой косой — нерушимым стереотипом женственности… И рушит все возможные стереотипы о национальном театре в сегодняшнем контексте.

РЕФРЕН: ДОКУМЕНТ

Традиция для режиссера Жамбаловой — это не консервация увядающих смыслов прошлого, а почва для проращивания смыслов будущего. Потому рефреном многих ее театральных симфоний становится вербатим, посредством которого миф соединяется с документом. Добываются свидетельские показания экспедицией: либо реальной, как летом 2016 года, когда актеры по инициативе худрука Буряад-театра поехали в село Бильчир; либо виртуальной, как карантинные зум-конференции с бурятскими эмигрантами в Корее; либо по лабиринтам памяти артистов — как в случае с «Эмгээ» и «Калечиной».

Переход от фантазийного к документальному происходит всегда спонтанно, почти бесшовно. Поэтичность мифа контрастно сменяется прозаичным «я-высказыванием» артиста в прямом контакте с залом. Про свою личную школьную травлю в «Калечине», про детство рядом с бабушкой в «Эмгээ». Только что возвышенная музыка Дахалэ и блуждания Девочки по загробному миру — и тут же актерские истории про то, как ногти бабушке стриг или жир из колбасы ей на бутерброд выдавливал. Сказочный сюжет монтируется внахлест со свидетельским театром открытым ходом, и, вопреки резкой смене эмоциональных регистров, спектакль хранит гармонию.

Еще одно словечко с ветхой коннотацией «преемственность» режиссер оживляет осмысленной практикой: через живое свидетельство, через документ. Перед каждым показом «Эмгээ» артисты просят у духов своих бабушек разрешения упоминать их реальные имена и истории на сцене. В «Бильчирской истории» лица бабушек и дедушек, реальных свидетелей затопления, чьи воспоминания составили драматургию спектакля, возникают видеопроекцией на юбках и платках молодых актрис, на чемоданах актеров. Получается, что голоса предков встроены не только в сюжет, но буквально в тело артиста, лица выживших стариков из Старого Бильчира становятся физическим продолжением молодых людей на сцене. «Я из рода Ноёгудов. Я из рода Онгой. Раньше все друг друга по именам знали…». И бурятская песня из уст бабушек на видео перетекает в а капелла молодых артистов на сцене, от свидетеля к транслятору, связывая прошлое и настоящее в единое сейчас. Сойжин горюет, что буряты — разобщенная нация. И создает пространство, где это хотя бы на время получается изменить.

Сойжин Жамбалова не превращает национальный театр в музейную реликвию, не реконструирует традицию, а актуализирует ее для молодого зрителя на адекватном для него языке. Снимает с жанра подросткового спектакля возрастную обусловленность и смело вплетает в него и миф, и сказку, и документ, приправляя все это приемами стендапа, отсылками к массовой культуре и по-оперному величавой музыкой. В эпическом отстранении физиологичность событий (будь то насилие, смерть, попытка суицида) сглаживается до метафоричного жеста. В синтезе литературного и документального любой сюжет становится универсальным и выходит за рамки времени и исторического ландшафта.

— Лечить театром нужно взрослых.

Я возражаю: если таких спектаклей в театре для детей будет больше, то у подростков куда меньше шансов вырасти покалеченными. Хотя для взрослых симфонии Сойжин тоже терапевтичны, потому что никогда не поздно иметь счастливое детство.

Ноябрь 2023 г.

Комментарии (0)