А часто ли родителям дается возможность поучаствовать в театральных проектах, посвященных подросткам, или отрефлексировать свой опыт жизни с помощью театральных механизмов, написать пьесы, стать хоть на время драматургом?

Фестивали спектаклей и драматургии только для подростков не так давно вошли в театральный обиход. Фестиваль «Арлекин», совмещая аудиторию детей и тинейджеров, ежегодно проводит читки пьес и привозит в Петербург спектакли со всей страны. В Москве планомерную работу со зрителями ведет РАМТ (регулярные обсуждение спектаклей и читки новой подростковой литературы), фестиваль «Территория. Kids» включает в программу не только детские спектакли, но и постановки для подростков. «Детский Weekend» не только привозит в Москву детские и подростковые спектакли, но и организует различные театральные лаборатории с участием подростков. В городе Тара Омской области ежегодно проводится лаборатория «Своя территория» с молодыми драматургами и режиссерами, создающими пьесы на выбранную тему, чтобы вскрыть разные проблемы тинейджеров. В этом году в Петербурге появился фестиваль «В смысле?!», занятый исключительно подростковыми темами. «Театральный проект 27» позиционирует себя как театр для молодой аудитории. В рамках фестиваля «Точка доступа» проводили отдельные исследования выбранной темы, например, использование обсценной лексики подростками и взрослыми, «Про мат» Ивана Куркина, где давали возможность родителям и детям ответить на животрепещущий вопрос. В спектакле «Мир развязанных шнурков» Валерии Шараповой в рамках лаборатории сайт-специфического театра «Свое место» брали интервью у молодого поколения и на их основе искали форму коммуникации со зрительным залом, предварительно разделив нас, зрителей, на две части — тех, кто считает себя подростками, и тех, кто на стороне взрослых. Взрослым были заданы вопросы: «Какие у вас были отношения с родителями? Вы их любили? А они вас?» Родители отвечали формально, у всех, мол, были прекрасные отношения… В серии книжных стендапов «Кот Бр*дского», созданных в рамках того же фестиваля «В смысле?!», отношения в семье с родителями или братьями и сестрами становились темой для рассуждений. В спектакле «Шапку надень» театра «Игра» из Екатеринбурга прямого упрека не было, но, показывая мир родителей, подросток предъявлял несоответствие навязываемых установок и реальных поступков взрослых, у которых слова расходились с делом.

Лаборатории по драматургии или спектакли по документальным материалам, связанным с подростками, должны бы занимать законное место в фестивальном движении, но пока это единичные проекты. И все же если голоса старшеклассников стали слышны в театральном пространстве, то родителей и взрослых мы слышим намного реже. Сразу на ум приходит только «Педсовет» театральной площадки MON из Казани, который вскрывал проблему выгорания учителей в школах, а сделанный той же командой создателей «Педсовет» в Петербурге отстаивал право учителей на личные границы.

Побывав на нескольких лабораторных и документальных показах с участием подростков, я отчетливо услышала их упрек миру взрослых: не понимают, не принимают. Обобщенный подросток готов предъявить миру взрослых счет. Но готовы ли родители дать ответ и отрефлексировать свой опыт, честно показать себя со всеми недостатками и страхами, отодвинуть маску взрослого, всегда принимающего правильные решения, перестать создавать идеализированный образ? Может быть, и сами подростки для родителей тоже бывают слишком токсичны? Может, кто-то из родителей боится резкого ответа своего чада, грубости? Одной любви мало, чтобы разобраться в этом. Во Владивостоке в рамках фестиваля «Погружение» прошла драматургическая лаборатория «Своими словами. Родители», которая, как мне показалось, могла быть таким ответом.

Для лаборатории был объявлен опен-колл. Руководитель — драматург Игорь Витренко — отобрал восемь человек, пьесы которых мы увидели в рамках финального показа. Режиссер Антон Шефатов соединил пьесы в определенной последовательности, не предполагаемой заранее.

Я поговорила с Игорем Витренко о работе лаборатории (разговор состоялся в октябре 2023 года).

Игорь Витренко Это был заказ от театра: участники — родители. Не могу сказать, что все пьесы лаборатории представляют только родительский взгляд, есть и со стороны детей. Я не хотел однобокости в показе конфликта отцов и детей. Мне была интересна родительская рефлексия, и я сам написал пьесу на семь страниц, правда пропустив все дедлайны.

Надежда Стоева А она могла войти в показ?

Витренко Нет, не могла, потому что это была лаборатория именно для жителей Владивостока и у некоторых участников это первый драматургический опыт, люди с нуля стали писать. Но мне захотелось поучаствовать, обдумать, отрефлексировать эту родительскую тему.

Стоева А то, что все пьесы 7–8 страниц, тоже было условие?

Витренко Нет-нет. Но за неделю написать двухактовку сложно. Можно, конечно, напрячься, но это весьма изнуряющий опыт. Тем более большинство участников с драматургией раньше не соприкасались.

Стоева У меня было ощущение, что, выбрав интересные и сложные завязки, вы с драматургами пошли по пути «а теперь всех примири, придумай выход из ситуации, чтобы все закончилось хорошо». Почему так? Ощущение, что из реальной ситуации мне предлагают волшебный и сложно реализуемый выход, не покидало меня при просмотре. От этого стало казаться, что родители выгораживают себя, пытаются показать положительный опыт родительства при сложных отношениях.

Витренко Возможно, я сильно повлиял на это, потому что я сторонник хеппи-эндов. Стараюсь выводить финал на то, что дает какую-то надежду, а не боль. Но не могу сказать, что я жестко «топил» за счастливый финал. Я на этой лаборатории выступал как педагог и креативный продюсер, предлагал какие-то варианты развития событий, как я их понимаю. Кто-то прислушался, кто-то — нет, и это прекрасно.

Стоева А при написании предполагалось, что все пьесы будут в одном показе как своеобразное продолжение друг друга — принцип киноальманаха, где на одну тему высказываются разные авторы?

Витренко Нет, я не знал, как будет выглядеть финальный показ. Знал, что будут читки, но в каком именно формате — не знал.

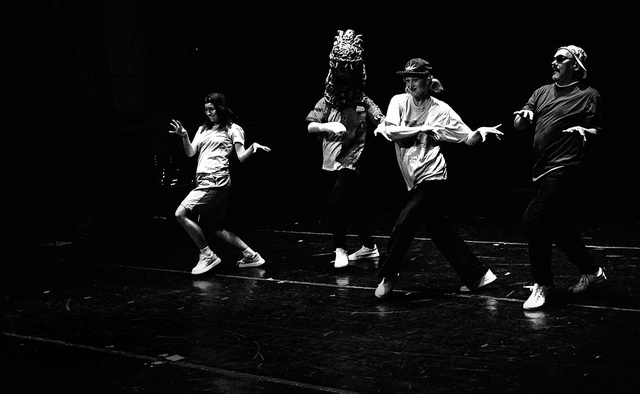

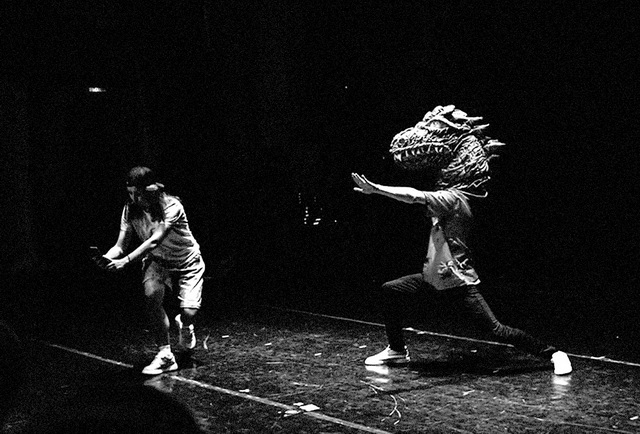

Режиссер Антон Шефатов, соединяя мини-пьесы, искал для них разные жанры, чтобы театральный «альманах» был разнообразен при показе. Принцип поиска для каждого текста своего жанра и способа игры обогатил спектакль, которым стало финальное представление пьес. Режиссер неожиданно «подсветил» каждую пьесу, иногда интерпретируя ее, но сохранил авторский голос. Пьесы неминуемо сливались и продолжали одна другую, актеры из одного сюжета переходили в следующий, иногда «протаскивая» своего персонажа как отблеск из предыдущей истории в новую. Возможно, поэтому обобщенное впечатление от спектакля осталось как от комедийной мелодрамы.

В начале звучит хор голосов из разных пьес этой лаборатории, все сложные темы запутываются. Клубок из упреков, сетований, знакомых и понятных фраз семейных отношений — многоголосица, рассыпающаяся в финале на отдельные голоса из пьес.

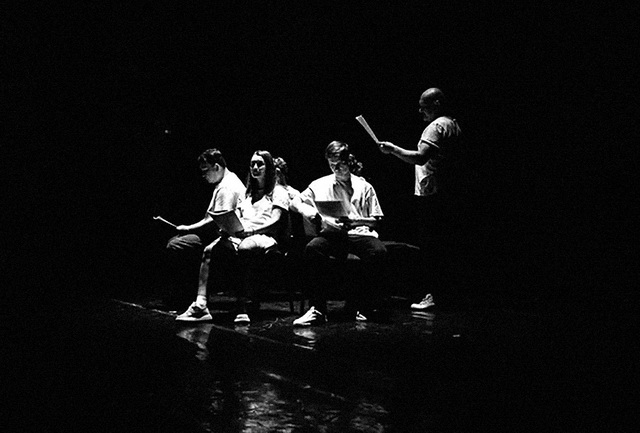

Начали с «Хорошо быть терпилой» Ксении Махиня о том, как быстро недовольная мать и жена находит язык взаимопонимания с сыном и мужем. Оказалось, что надо только «принять и простить». Шефатов усилил в тексте ироничное отношение главной героини к этому тезису. Как бы скептически ни реагировала героиня, как бы трудно ей ни было (это осталось за рамками пьесы), выполняя установку на принятие, она быстро поняла, что это работает. Актеры сидят перед зрителями на стульях и зачитывают реплики. Голос главной героини становится все «слаще» и «слаще» к финалу. Быстро героиня учится эмпатии, быстро налаживаются семейные связи, слишком быстро все приходит к сказочному воссоединению семьи. С одной стороны, доказывается правота стратегии человека, готового идти на уступки, эмпатичного, с другой — в названии есть «терпила», слово скорее с негативной оценкой, чем позитивной. Режиссер чувствует этот зазор и усиливает иронию.

Эскиз о родительском выгорании «Собаки, соседи, собеседование» по пьесе Дарьи Остапенко воссоздавал ситуацию, где молодая мать пытается пройти онлайн-собеседование, одновременно успокоив ребенка, утихомирив собак соседей и призвав мужа к ответственному поведению, а не собиранию лего. Здесь тоже все хорошо закончится, героиня умеет разруливать много разных сложных ситуаций, и перед ее опытом многозадачности меркнет любой другой.

И вроде нет финала о том, что молодую мать обязательно возьмут на работу, но он как будто подразумевается.

Если родители в пьесах позволяют себе негативную оценку, крик на ребенка, то достаточно быстро понимают, как они не правы, что зря они реализуют через детей свои желания, — таков, например, текст «Пашка, мопсы и художка» Ольги Ратовой.

Оказывается, стратегия родителей тик-токеров, записывающих и выкладывающие видео в сеть (пьеса «Напоказ» Алисы Музычук), самая верная и правильная. Пусть родители и выглядят кринжово среди друзей сына. Попробовав зарабатывать деньги сам, сын быстро скатывается к такому же записыванию тик-токов и выкладыванию в сеть. Тема «Когда за родителей стыдно» быстро переходит в тему «Я горжусь тем, что они такие позитивные». Тут явно получилась комедия.

А пьеса «Машкин аргумент» Ирины Клименко, где мать убегает на свидание с очередным ухажером, переложив на старшую дочь опеку над младшей, еще быстрее переходит к счастливому финалу, хотя клубок противоречий драматичней. Старшая, конечно, возмущена и объявляет матери, что она уже выросла и у нее тоже есть право на личную жизнь. Пока мать на свидании обдумывает эти слова, дочь устраивает вечеринку, от которой звереют соседи. Но, вернувшись с неудачного свидания (ну а как могло быть по-другому, если героиня только и говорит, как ее возмутило поведение дочери), мать бросается защищать дочь от соседей, забирает младшую и уходит в ночь, буквально со словами «Тусуйся, доча, у тебя есть право на личное пространство».

Пьесы показали нам немного идеализированное родительское отношение, позитивное, не токсичное, понимающее, принимающее. Идеальные родители, если не могут исправить неидеальный мир, легко принимают его таким, какой он есть. Пьесы сложны в вопросах, которые они поднимают, в том, как точно и быстро завязка расставляет силы в конфликте, и каждый раз, когда мы ждем наихудший вариант развертывания событий, попадаем в перевертыш, а из ситуации находится наилучший выход.

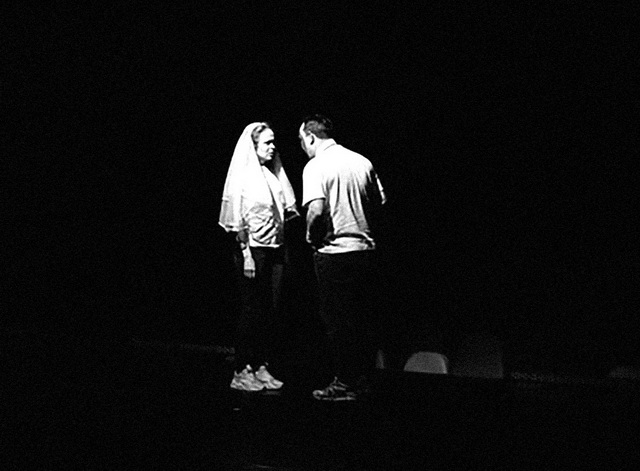

Режиссер предъявлял нам пьесы чаще в виде читки, но некоторые тексты делал эскизно. Таким выпадающим из общего поля комедий и мелодрам выглядел эскиз «Дважды невеста» по пьесе Наталии Бояркиной, решенный как хоррор. Автор, скорее всего, не предполагала этот жанр, но для смысла пьесы, как кажется, режиссер нашел адекватное решение. Героиня собирается второй раз замуж, у нее двое детей, из-за которых она когда-то вернулась в этот городок, но вдруг она понимает, что не муж ей нужен, а возможность уехать из этого опостылевшего места. В фате невесты она бродит по пустому зрительному залу, мы сидим на сцене. Красный свет заливает все пространство, потусторонне звучит ее голос. Парикмахер, пришедшая делать невесте прическу перед свадьбой, сначала идет за ней, щелкая большими ножницами, потом бежит. Ее голос, расслаивающийся на две составляющие (высокий и низкий, хрипящий), пугает. Мы вслушиваемся в слова, унижающие немолодую невесту. Жених то ласковым словом, то грубым, вставая то левой стороной к нам, то правой, показывает расщепленное сознание — то сочувствующее героине, то оскорбляющее.

Завязка пьесы «Взрослые дела» Ксении Закурко тоже выглядела правдоподобной и не идеализировала, но и не демонизировала мать, которая не сразу, но согласилась, что дочери пора получать зарплату за свою работу в ее цветочном магазине. Интересно здесь то, что дочери для того, чтобы доказать матери необходимость платить ей, надо попасть в переплет с разбитым чужим телефоном, за который она должна деньги.

Завершал показ эскиз о разводе «Все для Леры» Алины Колесниковой, где дочь не может понять, что родители несчастливы в браке друг с другом, что у каждого своя жизнь. Ее картина мира предполагает только счастливый брак мамы и папы, а тут вдруг нет. Слом в идеальном представлении, конечно, разрушает мир подростка, но рушит и представление родителей о возможности быть счастливыми в других отношениях.

Каждый из текстов предъявлял новую сложную проблему в отношениях родителей и детей, при этом формат «короткой пьесы» требовал быстрого разрешения. Стало понятно, что быстро тут не «разобраться», чтоб это не выглядело комично или натяжкой. Но важно, что родительская рефлексия работала не в упрек детям, а на исправление ситуации. Показывая нам слишком практичные стратегии поведения взрослых героев, лаборатория дала возможность осмыслить свой родительский опыт хотя бы в таком коротком формате.

Любящий позитивные финалы Витренко, кажется, остался доволен тем, насколько были смелы и активны жительницы Владивостока, принимая театр как место активного творчества, а не только пассивного наблюдения. Родительский опыт и рефлексия, отраженная в драматургии, — для лабораторий и фестивалей важная тема, чтобы не оставаться однобокими, предъявляя исключительно взгляд подростка на этот мир.

Октябрь 2023 г.

Комментарии (0)