К. Федоров, С. Азеев. «Саша, не бойся»

(по повести Е. Ельчина «Сталинский нос»).

А-театр.

Режиссер Сергей Азеев

Спектакль, поставленный известным в Петербурге независимым артистом и режиссером Сергеем Азеевым, адресован зрителям старше 12 лет. Думаю, потому, что книга Евгения Ельчина, написанная и впервые опубликованная в США, адресована именно этой американской возрастной аудитории. Там, под названием «Breaking Stalin’s Nose», повесть получила признание как «лучшая книга для детей и подростков 2011 года» и даже Медаль Ньюбери (2012). К выпуску на английском для американских читателей было приурочено открытие специального сайта, на котором можно было узнать о значении разных незнакомых слов: коммуналка, НКВД, пионеры, Лубянка — и многих других. На главной странице была опубликована клятва юного пионера, а при желании можно было «заглянуть» в разные сферы жизни главного героя Саши Зайчика («Кем был Сашин отец», «Как Сашина мама попала из Америки в СССР», «Сашина Москва»). В общем, абсолютно просветительский проект, действительно адресованный заокеанским детям, ничего о Большом Терроре в СССР не знающим. Кстати, сайт существует до сих пор, но из России теперь попасть на него почти так же трудно, как когда-то поймать «Голос Америки».

В 2013 году в соавторстве с Ольгой Бухиной Ельчин сделал перевод на русский язык, и издательство «Розовый жираф» выпустило «Сталинский нос» на российский рынок. Реакцию он (рынок) дал разную: с одной стороны, повесть получила премию «Книга года: выбирают дети» как лучшее произведение зарубежного автора в 2013 году. С другой — на сайте книжного интернет-магазина «Лабиринт», если поинтересоваться, можно найти карточку книги и, зайдя в раздел отзывов, с удивлением обнаружить, что уже в 2013 году взрослые (!) люди упрекали автора и в месте проживания (Ельчин эмигрировал из России в 1983 году, в возрасте 27 лет), и во вражеской пропаганде, и в русофобии, и в том, что это — американский способ «победить врага»…

Видимо, режиссер спектакля эти отзывы тоже читал. А еще — неслучайно выбрал для постановки текст десятилетней давности. И, несмотря на маркировку, видимо, все же готовился к встрече со взрослыми, а не детьми. Потому что в зале на моем показе никого младше 18 не наблюдалось.

И не детям, кажется, все же была адресована реплика Азеева перед тем, как пригласить зрителей в зал: «За то, что вы увидите на сцене, я один несу полную ответственность. Если нужно, запишите мою фамилию».

Итак, текст, созданный в 2011 году для американских детей, — что же он делает на петербургской сцене 2023 года и почему собирает полный зал взрослых людей, большинство из которых имеет высшее образование и с темой сталинских репрессий, очевидно, знакомо?

Выбор текста мог бы стать одним из главных достоинств этого спектакля — авторы инсценировки (сам Азеев и драматург Константин Федоров) сохранили в пьесе ту наивность и простоту, которая присуща определенному возрасту, но которая также и является непременным условием для честного разговора с детьми. В показанных сценах сохраняется эта ясность и однозначность, которую обычно так жаждут и в которой так нуждаются дети, — но сегодня этого так не хватает самим взрослым, что спектакль мог бы давать ее в максимально возможной в нынешние времена форме.

Поговорим о том, что

Доносить — плохо.

Бросать слабых и беззащитных перед лицом страшной власти — это предавать. Учитель должен быть учителем, а не носителем идеи партии. Иначе он теряет право на это слово.

Нет ничего хуже, чем люди, у которых есть власть поставить тебя перед выбором между жизнью и подлостью.

Страх — главный инструмент давления и управления. Не бояться невозможно, но именно это чувство повергает нас в состояние беззащитности.

Это уже было.

Тиран уже был.

Репрессии уже были.

Страшно уже было.

Нельзя повторять тех ошибок.

Нельзя, чтобы страх пересилил человечность.

Взрослые, которые должны нести ответственность за детей, предают этих самых (и всех других) детей.

Взрослые не справились.

Но спектакль Сергея Азеева начинается именно с того, что взрослые опять не справляются.

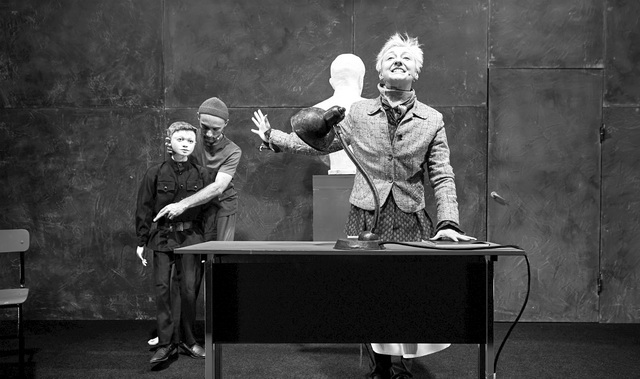

В небольшом, выгороженном хорошо нам всем знакомыми зелеными, плохо покрашенными стенами пространстве обстановка невеселая: стол, два стула, бюст, повернутый к стене. Что это Сталин, угадать несложно, но, впрочем, мог бы оказаться и Ленин, пока не повернется. Справа висит карта Советского Союза. Слева наверху небольшое окно с решетками. На столе — настольная лампа, вроде безобидная, но как-то легко представить, как она бьет прямо в глаза (сценография Сергея Азеева).

Пока два артиста (Станислав Демин-Левийман и Анна Кочеткова-Лебедь) сидят, сложив руки, по две стороны стола, на стену проецируется текст, и монтаж текста и сценической реальности сразу обозначает главное правило этого мира: не верь тому, что говорят. Все врут. По крайней мере взрослые, которые пишут такие тексты, — точно. Текст говорит о самом красивом городе — о Москве. И о том, что в красивой Москве есть красивый Кремль. А в красивом Кремле день и ночь думает обо всех красивый товарищ Сталин…

Дальше — зарядка. Нервные, почти судорожные движения, в которые быстро превращаются физкультурные позы, очень быстро сводятся к пляске святого Витта, а заканчиваются хорошо знакомым и сегодня положением тела — руки за спиной, выкручены вверх, и артисты ходят в таком положении по кругу, словно их ведут к автозаку, черному воронку, в ШИЗО… Но никаких «ведущих» на сцене нет. Действие это добровольное.

Оставшись на сцене один, Демин-Левийман, сквозь рисунок нервных, бичующих, секущих самого себя движений, начинает читать письмо главного героя — мальчика по имени Саша Зайчик. Письмо написано товарищу Сталину, в нем наивный Саша говорит о том, что, понимая, что стать как «сам Сталин» не может, он будет к этому стремиться, строить коммунизм, заниматься физкультурой… И тут артист прерывает роль и уходит со сцены со словами «Нет, я этого говорить не буду».

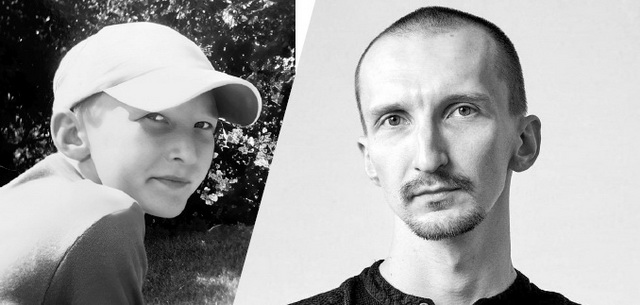

Из 2023 года артиста Демина-Левиймана понять очень легко. И режиссера Азеева понять тоже можно — это становится «оправданием» появления куклы на сцене. Именно кукла дальше будет персонажем, ей будет принадлежать весь этот наив-ный текст, в который верили вступающие в пионеры мальчики и девочки. Именно кукла будет жить в этой реальности.

Кукла — мальчик Саша практически в полный рост. Очень натуралистичная паркетная кукла, круглоглазый парнишка в синей школьной форме в стиле «Москва военная» (художница Татьяна Стоя). На него и переложили необходимость стать героем этой непростой истории. А кукла — что? Кукла — не человек. И отказываться не умеет, и подчиняться кукольнику вынуждена.

Саша рассказывает сюжет своей жизни — мама-американка, приехавшая строить социализм и коммунизм, умерла. Папа — герой, ловит шпионов и врагов народа. Саша — школьник, готовится завтра вступить в пионеры. Живут с папой в коммуналке, еще с 46 соседями. Некоторых жалеют, вот одному отдали свою конфорку, потому что у него трое детей. Сосед, Щипачев, конфорку взял, а донос потом все же написал. С этого и начинается обрушение Сашиного мира.

Действие все время меняет планы. Иногда кукла Саша рассказывает о себе и произошедших событиях (кому? Кукольнику? Или нам, зрителям?). Порой прямо в этот рассказ включаются другие персонажи в исполнении Кочетковой-Лебедь, и тогда это становится похоже на очную ставку. Бывает, вместо «рассказа о» вклинивается прямое событие — вот Саша пошел в школу, и там учительница Нина Петровна обращается напрямую в зал с призывом не отмалчиваться и поднимать руки, кто «за то, чтобы отправить Борьку Финкельштейна, сына врага народа, к директору за опоздание». К Саше этот вопрос тоже относится, но, в отличие от нас, на Сашу у учительницы есть рычаг давления — обещанная ему давно, как сыну героя, роль знаменосца. И Саша поднимает руку.

Конечно, этот спектакль о том, как мы делаем выбор. О том самом выборе, о котором сейчас снова спорит весь мир, — есть ли границы у самозащиты? Существует ли меньшее зло? Как выбирать, если все, во что ты верил, оказалось неправдой?

Саша, видимо, слишком мал, чтобы осознать, в какой ужас его ввергли взрослые, перед какими выборами на самом деле они его ставят. Поэтому у Ельчина, кроме реалистического, появляется еще и сказочно-мистический план. Азеев перевел его в сновидческую реальность, где Саша мечтательно «летает» в фиолетовом свете. Кроме этих визуальных изменений, больше никаких трансформаций с героем не происходит — например, Саша весь спектакль говорит примерно с одной и той же интонацией. Если это режиссерская задумка, отражающая идею того, что кукла Саша — травмированное детское альтер эго, которое, как любая травма, застывает в неизменности, пока не наступит излечение, то к этой концепции много вопросов. Альтер эго кого? Демина-Левиймана? Поскольку это он отказался говорить текст? Вроде возраст не предполагает… Евгения Ельчина? Потому что в его повести есть автобиографические мотивы. Тогда там должен быть третий персонаж — Саша-взрослый? Но он так и не появился. Или еще вопрос: если кукла — это способ прожить травму, к которой пока невозможно прикоснуться, то сам спектакль должен быть исцеляющим процессом. Трансформирующим носителя травмы хотя бы немного. Но этого в спектакле мне тоже не удалось увидеть.

При этом актерский дуэт работает прекрасно — Станислав ведет куклу в открытую и выглядит рядом с ней как очень бережный старший брат. Разумеется, он не принадлежит эпохе Саши — он одет в серую футболку и мягкие спортивные штаны, носит вязаную шапочку в тон, по моде XXI века, он свободный, мягкий, в его обращении с куклой очень много нежности, и он всегда рядом, в самые сложные моменты жизни. Правда, когда нос Сталина отваливается, задетый неосторожным движением, кукла и кукловод снова разделяются — спрятав Сашу под стол, Демин-Левийман еще некоторое время бегает по пространству, будто нет между ними различия. Так же кричит себе: «Дурак, дурак, дурак», — бьет по спине древком флага и, конечно, по уже современной российской традиции, многократно извиняется перед бюстом, стенами, вскидывая руки вверх, словно сдаваясь. А потом забивается туда же, к Саше, под стол. Взрослые нынче такие.

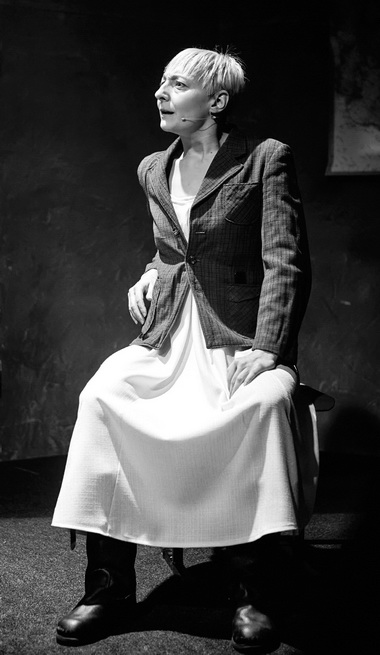

Большая актриса Кочеткова-Лебедь здесь демонстрирует мастерство перевоплощения. Ее персонажи комичны, жалки, к ним возникает то презрение, то отвращение, а ее талант делает возможным смех над ними. Вот только не объясняет страха. Нам здесь, в безопасном от «тех» людей времени, легко смеяться над ними. И легко говорить: «Саша, не бойся». А как найти такие сценические средства, чтобы мы учились не бояться здесь, наших современников: сотрудников Центра Э; работников анонимных телеграм-каналов, выбирающих себе жертву примерно раз в месяц; учителей, доносящих на детские рисунки…

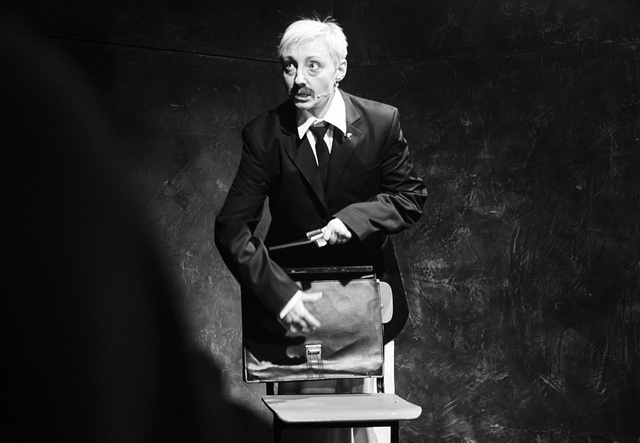

К финалу спектакля тоже очень много вопросов. После фантасмагорического выхода большого поролонового Носа Товарища Сталина, который танцует и рассказывает анекдоты, границы реальности словно размываются — под костюмом оказывается работник НКВД, который приглашает Сашу на допрос, где впроброс сообщает ему, что родителей Финкельштейна, видимо, расстреляли («да нет у него родителей!»); что Сашин папа сдал в НКВД Сашину маму («сообщил в органы о незаконной деятельности некоей иностранки, несмотря на то, что она была его законной супругой»); что у Саши есть вариант — «Либо нести пионерское знамя, и тогда все понимают, что Саша Зайчик — снова наш человек. Либо нет — и тогда мы тут с тобой продолжаем разбираться». Цена этого — стать сексотом, осведомителем.

Правда ли это или продолжение сна о Носе? То, что Саша берет конфету у следователя и выходит за дверь, — уже ответ или еще нет? Происходящее после этого в финале, когда Станислав Демин-Левийман снимает с себя роль Кукольника и передает «бездыханное» тело куклы Лебедь-Кочетковой, а она, почти баюкая, рассказывает почти сказку о волшебной встрече в очереди на Лубянку… И почти счастливый конец, в котором добрая незнакомая женщина берет Сашу к себе жить — и он лежит у нее на коленях, и она в белой сорочке, а тот, кто составлял содержание и дух куклы, — он стоит за ее спиной и молча смотрит, и падает снег, и звучит «Широка страна моя родная»… Вот это все — ирония? Сновидение? Фантазия? Реальность?

За полтора часа мы так ничего и не узнали про Сашу. Точнее, так и не узнали ничего нового. И про страх, боюсь, тоже нового не узнали. И то, что на сцене работали два прекрасных артиста, — тоже не ново. Но новизна же не единственная ценность?

Что точно имеет огромное значение — что спектакль про людоедские времена выходит в людоедские времена. И что для детей, которые не представляют, как все было, это может быть важно. Возможно, им тоже будет недоставать ясности, ответов, но что теперь поделать. Времена такие, что опять придется самим для себя все определять заново. Взрослые снова не справились.

Октябрь 2023 г.

Комментарии (0)