Я. Пулинович. «Отрочество» (по мотивам повести Л. Н. Толстого).

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Иван Орлов, художник Никита Афанасьев

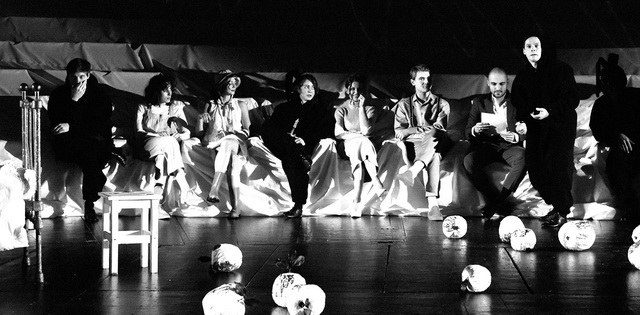

Трибуна для зрительских мест выстроена на планшете большой сцены. Публика рассаживается, перед ней — просторный амфитеатр, зачехленный в белое. В первом ряду зала сидят артисты, шушукаются, пересмеиваются, поглядывают на зрителей. Среди пришедших на «Отрочество» много школьников, они, похоже, не привыкли ни к такой рассадке, ни к тому, что их рассматривают со сцены. Не очень-то уютно, но интригует! От стайки актеров неожиданно — как будто внутренне на что-то решившись — отделяется один паренек, идет в сторону зрителей, останавливается и смотрит на них. На нас.

…Я думаю, очевидные достоинства тюзовского «Отрочества» (тема, режиссерское решение, ансамбль и т. д.) могли быть мной оценены и, так сказать, положены в ячейку памяти с названием «хорошие спектакли», без намерения взяться за текст. Если бы не взгляд этого парня. Семен Толов, новое для меня лицо в ТЮЗе им. Брянцева, вышел на сцену в роли Николеньки Иртеньева и как магнитом притянул мое внимание. Никаких общих точек в сюжетном смысле (ну где я — и где мальчик, проходящий тяжелый путь взросления). При этом сопереживание оказалось не фигурой речи, а реальностью: артисту удалось подключить небывалой силы зрительскую эмпатию. Буквально ощущалась боль, которую испытывает Николенька, то и дело получающий душевные раны — ссадины, уколы и порезы — от мира, в котором не хватает тепла и искренности. Герой словно продирался сквозь колючую проволоку, бесконечно травмируясь и все больше отчаиваясь, уставая бороться, а я внутренне совпадала с его мукой.

В сегодняшнем театральном искусстве (в драме и на сцене) подросток — это не только тинейджер как таковой, это и чувствительный взрослый, которому одиноко, тревожно, страшно жить в жестоком мире, переполненном войной всех со всеми. «На меня давит жизнь», — говорил персонаж спектакля «Сын» Юрия Бутусова, и эта фраза 15-летнего школьника в устах 65-летнего артиста Евгения Редько звучала как откровение, как истина о сегодняшних отношениях человека и мира. (Только сейчас сообразила, что героя пьесы Зеллера «Сын» зовут Николя, как и Иртеньева-младшего. Тот Николя кончает с собой.) Жизнь давит, и жить больно. Простая истина, но она обжигает каждый раз заново.

Помню, как впервые увидела «Отрочество» в инсценировке Ярославы Пулинович, это была постановка Жени Беркович в тольяттинском «Колесе» (запись можно и сегодня посмотреть на канале Культура. рф). О неизбежных страданиях, которые приносит взросление, спектакль даже не говорил — выкрикивал! Вначале Николенька восклицал: «Я мир люблю!» Но этот мир со смертью матери наполнялся для него страхом и обидами. Родные и близкие оборачивались кошмарными существами из фильмов ужасов. Бунт подростка, его капризы и выходки раздражали окружающих (ведь недавно он был таким нежным пупсиком, ребеночком-котеночком, а что теперь?.. — «Гадкий!»). И возврат в сладкий рай детства невозможен.

Герой/героиня переходного возраста для Пулинович в ее авторских текстах нередко становится средоточием драматизма, через него/нее высвечивается жестокость и бесчувствие «нормального» взрослого мира. С другой стороны, она ясно видит и ярость самого подростка, злость, готовность унизить слабого и примкнуть к сильному. Взяв в работу главы из «Детства» и «Отрочества» Льва Толстого, Пулинович сконцентрировала события, выстроила целый каскад катастроф, обрушивающихся на главного героя, и тем самым обострила конфликт. Режиссер Иван Орлов, бережно взаимодействуя с материалом, тем не менее решительно отменяет историческую прописку персонажей — в его спектакле языком Толстого говорят люди сегодняшние. Мудрость и милосердие новой сценической версии «Отрочества» в том, что этот современный, внешне жесткий и четкий спектакль останавливает эскалацию ненависти и приводит героев к возможности диалога, к принятию и прощению.

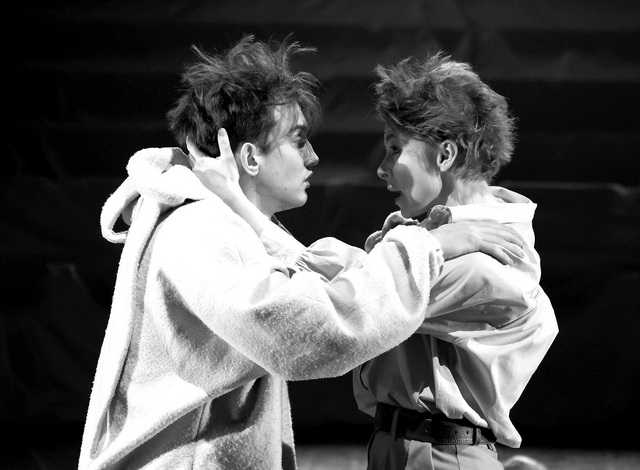

Первая, «деревенская», часть разыгрывается в белом пространстве зрительного зала ТЮЗа, где много воздуха и свободы — персонажи-дети могут носиться по рядам и лестницам, нырять в «трюм» сцены, устраивать шумную кутерьму и возню в огромной куче яблок. Мир детства прекрасен, но нестоек. Он словно нарисован в воображении. Это набросок углем или пером на полях рукописи. Дерево слева — картонный силуэт с черными штрихами-ветками. Двустворчатая дверь в одном из проходов — тоже небрежно начерчена на фанере. Огромные черно-белые яблоки — из папье-маше и как-то неприятно шуршат… Детство зыбко, временно, и ускользающая красота его печальна. На белом фоне зала возникает стремительно бегущий, почти летящий заяц (анимация). Этот образ позаимствован у Толстого: на охоте Николя, расстроенный известием о предстоящей разлуке с мамой и родным домом, не смог «взять» зайца. (Первое фиаско, постигшее героя, начало его бед.) В спектакле мотив развит. Актеры носят свободные комбинезоны с заячьими ушами на капюшонах, этакая шутка над типичными тюзовскими утренниками. Перепуганный заяц, бегущий со всех лап по лесу, становится как бы отражением Николеньки, которому не справиться с внутренней паникой, страхом перед жизнью и растерянностью из-за утраты всего привычного уклада.

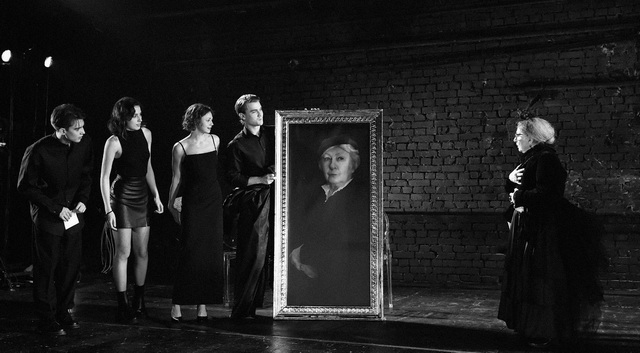

После похорон матери осиротевшее семейство — отец, сыновья Вольдемар и Николя, дочь Любочка, гувернантка Мими и ее дочь Катя — переезжает в Москву, в дом бабушки, а зрителей в это время на поворотном круге привозят в арьер. Взгляд упирается в кирпичную стену. Вместо простора и света — полутьма, теснота, узкая полоска игровой площадки. Безупречно ровный ряд пластиковых стульев — унылое однообразие, отсутствие цвета. И все герои переодеваются в черное. Тупик… Можно назвать это решение слишком лобовым, но для подростковой аудитории спектакля такой ход представляется вполне оправданным. Наглядный урок театрального мышления: действие развивается не только в словах, но и в визуальных образах.

Например, визуально подчеркнута близость Николеньки и его мамы: у героя Толова вихры так же взлохмачены, как коротко стриженные волосы Натальи — в исполнении Анны Слынько она сама похожа на худенького подростка в белой рубашке и летних брючках. Слынько могла бы играть Николя, если бы таким было режиссерское решение! Для ролей амплуа травести вполне подходят ее мальчишеский облик, миниатюрность, нежные черты лица. Любопытно, что на роль Бабушки, которая близка и главному герою, и его матери, режиссер выбрал Ирину Леонидовну Соколову, в чьей актерской судьбе среди великого множества разнообразных ролей были десятки мальчиков-девочек. Таким образом, в спектакле соединяются собственно театральным способом, через амплуа, три персонажа, для которых на первом месте — стихия чувств, эмоциональная сфера человека, доброта, нежность и чуткость, вся это эфемерная область, не конвертируемая ни в деньги, ни во власть. Конечно, прямо говорит о любви, прощении, сердечности только мама—Слынько, чья ангельская доброта могла бы стать приторной, если бы не чувство меры, присущее и актрисе, и режиссеру. Мальчик еще мало что может сформулировать, но он инстинктивно выбирает чувство, а не рацио. Например, чует сразу в новом гувернере (месье St.-Jerome — Радик Галиуллин) садиста, холодного и злого дрессировщика, а не учителя — и не «покупается» на предложенную конфетку. Выбивает из рук француза коробочку с леденцами, кричит, оскорбляет его… А вот хитренький старший брат дальновидно решает с неприятным гувернером «подружиться», так выгоднее (Данила Лобов играет мальчика неплохого, но расчетливого, принявшего переход на новую возрастную ступень как «утеснительный сан», которому хочешь не хочешь надо соответствовать). Бабушка тоже не говорит слов о любви, она лишь принимает Николеньку за собственную умершую дочь, плачет и обнимает его, угадывая во внуке черты матери. Окружающим же кажется, что старушка бредит, и они спешат обвинить Николя в том, что он расстроил бабушку… Игровая природа Соколовой всегда радостно отзывается на возможность пошалить: и вот она уже горделиво шествует с копьем и мечом, с комичной старательностью изображая короля-крестоносца Людовика Святого. Чудесная сценка возникает в воображении Николеньки, не выучившего урок, но свободного в своих фантазиях.

Еще один театральный прием — исполнение актером нескольких ролей — содержательно оправдан и может многое объяснить юному зрителю, если он будет готов задуматься. Радик Галиуллин играет не только злюку-гувернера, но и затюканного подростка из бедной семьи Иленьку Грапа, которого его отец притаскивает — буквально за шкирку — на именины бабушки и вталкивает в компанию богатых мальчиков, в чьи интересы вовсе не входит дружба с этим «убогим». Стройные, высокие спортивные юноши — Володя Иртеньев и Сережа Ивин (Александр Бобровский) — издеваются над малорослым неуклюжим Иленькой, от стыда и робости втянувшим голову в плечи, толкают, пихают и заставляют его встать на голову, пока этот несчастный не издаст жалобный вопль: «За что вы меня тираните?» Ассоциативная связь двух ролей Галиуллина очевидна: униженный Грап и унижающий St.-Jerome — звенья одной цепи… Глядя на рыдающего, раздавленного Илюшу, Николенька—Толов обмирает и останавливается в недоумении. Как же он мог восхищаться Сережей, если тот так бездушно пинает слабого и гордится своим превосходством? Почему среди мальчиков так не ценятся добрые чувства и царит культ грубой силы? Почему стыдно плакать, почему стыдно влюбляться, почему так легко разрушается казавшаяся вечной дружба, почему…

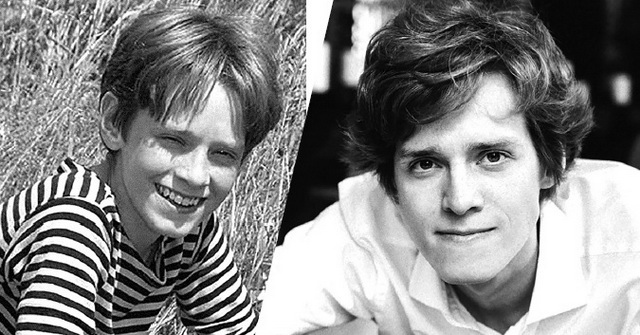

Семен Толов в роли Николя внезапно напомнил мне одного прекрасного артиста, когда-то игравшего и на сцене ТЮЗа в том числе. Этот странный, необъяснимо притягивающий взгляд, свободная развинченная пластика, текучие движения, при том что фигура крепко сбитая, мужественная… Это называется тонкой нервной организацией («Он слишком открыт миру», — говорит Иртеньева о своем младшем сыне. Да, открыт — и уязвим). Глядя на Толова, я вспоминала Дмитрия Бульбу, его раннюю роль в «Заводном апельсине». Конечно, там был юноша-мучитель, готовый истязать, убивать, но речь не о сюжете, а о природе артиста, вибрирующей, отзывчивой, чувствительной. При этом амбивалентность отрочества, равно готового к любви и к жестокости, с невероятной силой описал Толстой: «Я читал где-то, что дети от двенадцати до четырнадцати лет… бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в тот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, — но так — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности». Николенька—Толов, бунтуя, протестуя, чувствуя себя одиноким и отвергнутым, сам готов выкрикивать грубые слова, драться, впадать в истерику… Хорошо, что в конце концов Иртеньеву-старшему достает душевных сил не наказывать сына за провинности, а попытаться понять. И — остановить маховик зла.

Иван Орлов назначил на роли отца и матери Николеньки артистов, играющих в ТЮЗе заглавных героев в «Ромео и Джульетте». Это важно. Иртеньевы — молодые родители, красивые, чувственные. Наташа — Анна Слынько обнимает мужа, ласкает, ее физически тянет к нему. Только Петр Александрович ускользает из объятий, порой даже резко вырывается, но здесь не равнодушие. Его тяготит чувство вины. За постоянные проигрыши — об этом говорится. И за измены — это подразумевается. Катя, дочка гувернантки Мими, воспитывается в доме вместе с другими детьми, и ее сладкоречивая, насквозь фальшивая маман (Алиса Золоткова) откровенно «претендует» на близость. Дмитрий Ткаченко создает интересный характер, неоднозначный, бликующий разными гранями, и это точно и современно! В финале отец приходит навестить сына, с трудом выздоравливающего от нервного припадка, с авоськой яблок (уже настоящих, не из папье-маше) и с письмом от матери. Давним письмом, в котором та пишет о вечной любви, которая не может окончиться вместе с ее смертью. И говорит, что пришел извиниться — за глухоту и нечуткость.

Не только мальчик выздоравливает — как будто весь мир выздоровел! Зрителей на круге снова привезли в большой зал, и там, в проеме нарисованной двери, стоит мать, и взгляд ее полон нежности. Николенька — Семен Толов, дочитав письмо, складывает бумагу и ласково говорит: «Мама!..» Отпуская. Так и у Пулинович. Но у Орлова есть продолжение. Поднимая глаза, герой зовет: «Папа! Паап, папа!» И бежит за ним — разговаривать, мириться, играть, спорить. Жить.

Жизнь давит, но лучше жить, Николя.

Ноябрь 2023 г.

Комментарии (0)