Я пишу эту статью через две недели после событий 7 октября, когда кажется, что мир, существовавший до этого дня, никогда уже не вернется. Но, возможно, именно сейчас и надо думать о театре для подростков, о том, как он устроен в разных странах. В Израиле подростковый театр и театр, рекомендуемый для подростков, — не развлечение и не пустая забава. Это инструмент развития креативного и критического мышления, личной независимости и уважения к личности. Это и обучение жизни, и подтверждение тому, что все начинается с детства и юности. От детства и юности зависит, в каких людей превращаются подростки и каковы их ценности.

Театра для подростков в Израиле нет. При том, что театральная деятельность, где подросткам принадлежит центральная роль, интересна и разнообразна. Прежде всего — это школьный театр. В старших классах многих израильских школ, наряду с учебными программами по глубокому изучению иностранных языков, физики и математики, существует программа углубленного изучения театрального искусства. Она опубликована на официальном сайте министерства просвещения, и любой подросток может с ней познакомиться.

Публичная доступность учебной программы позволяет обнаружить изменения, произошедшие за последние десятилетия, в результате которых школьные театральные отделения перешли от более традиционного историко-аналитического взгляда на преподавание к методам арт-деятельности как способа познания.

Театральные отделения появились в израильских школах в конце 1980-х, и вначале их работа опиралась больше на интуицию увлеченных своим делом педагогов, чем на какие бы то ни было методики. Успех этих отделений был настолько очевиден, что отдел театра в министерстве просвещения инициировал создание научной комиссии во главе с профессором Билой Блюм, специалистом по анализу спектакля и театральной педагогике. Целью комиссии было сформулировать базисные принципы преподавания театра в школе и создать системный педагогический метод. По словам Блюм, в основу этого метода положено было хронологически-последовательное изучение основных периодов истории западного театра. При этом особенный акцент здесь ставился на взаимосвязь теории и практики и рассмотрение того, как в разные времена теории театрального искусства рождались из практики и затем в свою очередь влияли на нее. Знакомство с каждым периодом включало обязательные практические упражнения. Так, изучая древнегреческий театр, ученики создавали этюды, связанные с тематикой античной драмы, и т. п. Программа эта была утверждена в 2009 году, подтолкнув к бурному развитию театральных отделений для старшеклассников в системе школьного образования.

По прошествии нескольких лет, в 2017 году, началась работа над новой программой, где и школьным педагогам, и учащимся предоставлялась большая свобода и на первом плане оказалась не сама тема как таковая, а способы ее изучения. Преподаватель получал возможность выбрать несколько сущностных направлений из предлагаемого списка (язык театра, театральная публика, классическая драма, эпический театр, театр абсурда и т. п.) и придумать способ их изучения на основе арт-методик, определяя вместе со своими учениками, чем эти темы важны с точки зрения общечеловеческих ценностей. Принцип «больших идей» заменил хронологический метод.

Занимаясь созданием новой педагогической модели, группа академических театроведов, психологов и педагогов театра в содружестве с Эфи Вишницки-Леви, директором отдела театра министерства просвещения, сформулировала ряд определяющих принципов. Среди них важно упомянуть мультидисциплинарный подход к сценическим искусствам — выявление связей театра с историей, психологией, пластическими искусствами, социологией и антропологией, а также инновационное проблемно-ориентированное обучение, в соответствии с которым, работая в группах, подростки сначала изучают какую-то проблему, а потом представляют ее в своем спектакле, возникающем как опыт размышления над этой проблемой. Каждый спектакль — эксперимент, осуществляемый под руководством преподавателя-мастера, за спиной которого не только профессиональное театральное образование в университете, колледже или актерской школе, но и двухгодичный университетский курс по театральной педагогике. Вишницки-Леви полагает, что педагогические методики преподавания театра должны каждые несколько лет обновляться в соответствии с идеями общегуманитарного знания. По ее словам, на сегодняшний день израильская система школьного театрального образования достаточно уникальна, аналог ей можно найти только в Британской Колумбии на западе Канады.

В рамках программы школьных отделений театра для каждого подростка обязательно участие в подготовке дипломного спектакля в группе из 4–8 человек. Подготовка включает серьезное изучение всевозможных материалов, связанных с историческим и культурным контекстом представляемых событий, а также знакомство с опытом других постановок, их перформативными и визуальными идеями. Ведется журнал спектакля, в нем описывается и анализируется процесс работы, прослеживается возникновение тех или иных концепций, их источники, влияния. Все это под общим руководством педагога-мастера и с огромной долей самостоятельной творческой деятельности. Создание спектакля превращается в художественную лабораторию, и каждый выбирает себе ту или иную функцию — режиссера, актера, сценографа, звукорежиссера, продюсера.

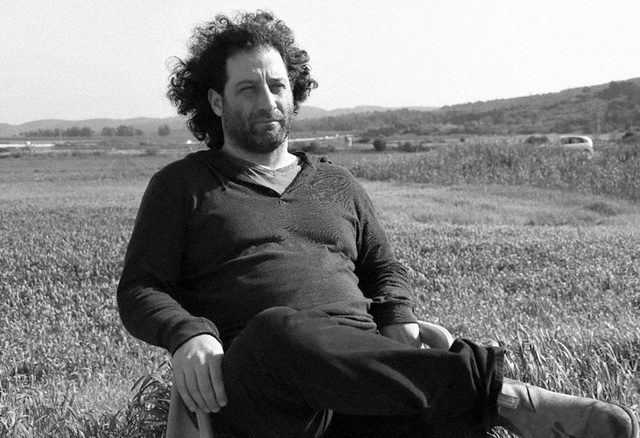

«Скандал в гетто». Сцена из спектакля. Театральное отделение средней школы в Тивоне. Фото из архива театра

Дипломные спектакли завершают трехлетнюю программу обучения театральному искусству в старших классах школы. Эти три года включают еженедельные 5–7 часов аудиторных занятий, совместные посещения спектаклей (вплоть до 10 в год по выбору мастера), зачеты по исполнению монологов и диалогов и два обязательных историко-теоретических курса, предлагаемых каждой школой по собственному усмотрению. Если, к примеру, ученики ставят Шекспира, то теоретические курсы строятся вокруг шекспировской драмы и проблематики, связанной с ее интерпретацией. Во многих школах вводные теоретические курсы начинаются с изучения «Поэтики» Аристотеля и заканчиваются знакомством с постмодернистским театром. Таким образом происходит соединение двух встречных путей познания — от общей картины, предлагаемой историко-теоретическими курсами, к феномену частного спектакля и наоборот. Круги познания одновременно и расширяются, и сжимаются, позволяя участникам этого процесса прийти к уникальному качеству знания, когда интеллектуальное становится эмоциональным, а эмоциональное интеллектуальным. Создается мир умных чувств и умно чувствующих людей. Это сложный процесс, требующий хорошо подготовленных преподавателей-артистов.

Примером выпускного лабораторного спектакля может быть «Питер Пэн», созданный учениками школы при Еврейском университете в Иеру-салиме под руководством режиссерки Нои Пелег (2015). Спектакль был поставлен как исследование детства и предназначался для взрослой аудитории. Используя методы брехтовского театра, актеры-подростки на глазах у зрителя демонстративно наряжались в костюмы персонажей «Питера Пэна» и разыгрывали его историю. Сундук в центре сцены, откуда вытаскивались костюмы, напоминал большой ящик для игрушек. Игра театральная становилась метафорой игры, образующей мир детства. Пейзаж детства создавался буквально у нас на глазах, когда несколькими движениями большой кисти персонажи радостно изображали горы, реки, остров обитания «потерянных детей». Эта обаятельная игра, веселое творчество превращались в очень жесткое высказывание, когда в финале спектакля те же персонажи на том же стенде рисовали детские могилы — детство осмыслялось как сложный и трагический процесс сохранения и потери себя-ребенка. Самые последние мгновения сценического действия удивляли зрелостью и горечью: Питер Пэн — вечный мальчик, не обремененный чувством ответственности, весело попрыгав по телам погибших товарищей, улетал в свои эмпиреи. Для многих участников этого спектакля он оказался своего рода мистерией, действом, определяющим их отношение к жизни, взрослению, чувству свободы и потребности в ней.

Сегодня в израильских школах дипломные спектакли старшеклассников приравниваются к выпускному экзамену, где оценивается уровень художественного, эмоционального, исторического мышления учеников. Разумеется, не все спектакли одного уровня. Однако впечатление производит и самый репертуар школьных постановок, среди которых можно обнаружить «Трехгрошовую оперу» Бертольта Брехта, «Бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, абсурдистские пьесы Ханоха Левина, израильского драматурга, чьи макабрические тексты переведены на многие языки, и современную израильскую социальную драматургию. Так, в 2017 году выпускной класс одной из тель-авивских школ поставил апокалиптическую пьесу «Ненормальные» Яэль Ронен, одной из самых ярких авторок израильского протестного театра. Взяв чеховскую «Палату № 6» за ситуационную основу, Ронен рассказывает о четырех девушках подросткового возраста, госпитализированных в закрытое отделение для душевнобольных. Их отношения друг с другом и с лечащим врачом — своего рода зеркало современного общества, где трудно отличить здорового от больного, врача от пациенток. Работа над спектаклем велась под руководством Кфира Азулая, режиссера и композитора, известного своими постановками на экспериментальной тель-авивской сцене. В этой постановке, как и в случае с «Питером Пэном», театр становился голосом подростков, обращенным к взрослой аудитории.

«Ненормальные», как и многие другие спектакли школьных театров, созданы в продолжение идей театра «Грипс», берлинского центра сценических искусств для юношества. В соответствии с концепцией «Грипс», во главе которого много лет стоял Фолкер Людвиг, известный в Германии артист политического кабаре, дети и подростки — участники социальных и политических общественных конфликтов, они нуждаются в том, чтобы со сцены и на сцене с ними говорили об этих проблемах. Людвиг и его соратники утверждали, что функция и значение театра для подростков — в его общественно-терапевтических возможностях. Работая для юношеской аудитории, актеры должны изучать миры подростков — и локальные, и универсальные, — создавая спектакли из этого материала. Влияние «Грипса», его методов и репертуара на западный театр для юношеской аудитории трудно переоценить. В продолжение идей «Грипса» Гад Кенар, израильский театровед и теоретик театра для юношества, предлагает определение сцены как особого пространства, предназначенного для независимого размышления и переживания. Здесь подростки свободны от родительских наставлений, средств массовой информации и даже от учителей, несмотря на сотрудничество с преподавателем-мастером.

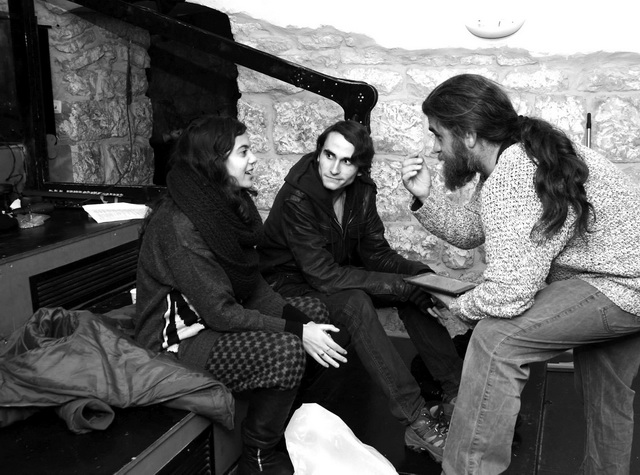

Перформативные этюды с газетными листами. Руководитель театра А. Яхин слева. Театр «Барваз».

Фото из архива театра

Независимость, возможно, ключевое слово в рассказе об израильском школьном театре. Это касается не только учеников, но и учителей. Среди мастеров-преподавателей школьных театров есть культовые фигуры альтернативной сцены, видящие в работе с подростками важную часть своего творчества. Йонатан Леви, поэт, драматург, режиссер провокативных спектаклей и перформансов, руководит театральным отделением в городке Тивон на севере страны. Вместе со своими учениками он создал целую серию сатирических спектаклей в технике вербатим на основе протоколов заседаний различных министерских и общественных комиссий — от кнессета до структур школьного образования. Все протоколы подлинные. Подвергаясь театральной реконструкции, протокольные тексты проходят эффект остранения, позволяющий увидеть абсурдность многих суждений, глухоту как чиновников, так и избранников народа. Многие из этих спектаклей касаются ситуаций, связанных с жизнью подростков непосредственно. В реконструкции заседания специальной комиссии кнессета, обсуждавшей хулиганское поведение подростков на спектакле «Гетто» Йошуа Соболя (Камерный театр, Тель-Авив), обнажалось равнодушие взрослого общества к истории Холокоста, зеркально отражающее равнодушие старшеклассников, приведенных на спектакль. В сущности, школьный спектакль «Гетто — Скандал» (2013) переводил стрелки с подростков на взрослых, увидев в них корни происходящего. Это ошеломляло. Средствами документального театра, не меняя ни слова в протоколе, дети говорили взрослым — мы устали от вашей лжи. В спектакле-реконструкции «Слушание» (2014), основанном на протоколе педагогической комиссии, собравшейся в связи доносом ученицы на учителя, обвиненного ею в недостаточном патриотизме, развертывался самый механизм доносительства как действия омерзительного и постыдного. Спектакль был показан не только на школьной сцене, но и в Центре современного искусства в Тель-Авиве.

Интересно, что школьный театр на иврите имеет почти вековую историю. Можно сказать, что с этих спектаклей, появившихся в конце XIX — начале XX века в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе, начинался израильский театр. Первыми актерами были ученики старших классов, первыми режиссерами — учителя. Школьная сцена положила начало ивритскому репертуару: первые переводы мировой драматургии на иврит были сделаны для этих постановок, первые рецензии на ивритские постановки, рассказывая о школьных спектаклях, с изумлением указывали на то, что школьный театр открывает нам, что иврит — это не только священный язык Ветхого Завета. На иврите можно любить, смеяться и плакать.

ПОДРОСТКОВЫЕ ТЕАТРЫ-СТУДИИ

Наряду со школьным театром в Израиле существует целая сеть подростковых театральных групп, возникающих при разных образовательных центрах. Эти группы отличаются и по составу, и по репертуарным принципам. В культурном центре Имка в Иерусалиме много лет работает театр «Барваз» (в переводе — утка), где встречаются подростки еврейского и арабского происхождения, вместе ставят короткие представления, перемешивая языки, учась слушать и слышать друг друга. Руководитель студии Адам Яхин, режиссер и создатель гигантских кукол для городских перформансов, предлагает им темы для импровизационных этюдов, из которых собираются потом спектакли. Так появился проект «театра для себя», короткие перформансы о снах, предназначенный только для участников «Барваза», где с помощью фантастических кукольных персонажей подростки рассказывали друг другу о своих снах и страхах. Так возник экспериментальный «Автобус», показанный публике на иерусалимском фестивале сценических искусств, где в крошечном замкнутом автобусном пространстве арабские и еврейские подростки, говоря на джибрише, находили язык взаимного доверия. Воздействие этого театра на израильское общество сомнению не подлежит. Подростки, занимаясь театром, способствуют оздоровлению мира взрослых. В начале осени 2023 года «Барваз», как обычно, объявил о новом наборе, обещая начать репетиции в октябре…

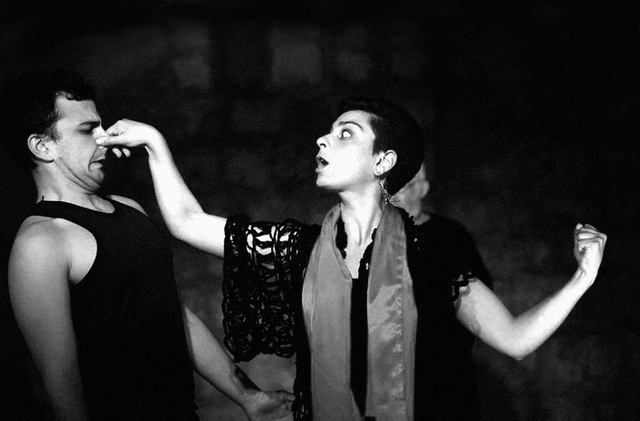

Иную модель работы выбрал для себя «ХаМартеф» (в переводе — подвал), театр подростков из группы риска, открытый в 2006 году в цокольном этаже иерусалимского общежития для трудных подростков. Здание общежития располагалось в одном из самых живописных кварталов города — Мошава Германит (в переводе — Немецкий квартал), построенном в начале XX века. Театр был открыт при поддержке нескольких благотворительных фондов. Ефим Ринненберг, молодой режиссер и художественный руководитель «Мартефа», в детстве репатриировавший с родителями из Тбилиси, руководствуясь идеями русской режиссерской школы, прежде всего занялся устройством учебной студии, программа которой включала занятия актерским мастерством, движением, сценречью и даже курсы по истории театра; вслед за этим началась работа над спектаклями. Студийцы работали с тремя профессиональными режиссерами, один из которых (Ави Асараф) в прошлом учился у Гротовского, другой (Ноам Рубинштейн) был выпускником иерусалимской Школы визуального театра. Режиссерская группа «Мартефа» отказалась от модного в социальном театре автобиографического спектакля, когда трудные подростки рассказывают о проблемах своей жизни, достигая, как считается, очевидного и быстрого терапевтического эффекта. Репертуарная идея «Мартефа» базировалась в основном на образцовых произведениях театра и литературы. Создатели театра полагали, что встреча со сложным, проникновение в миры Софокла, Гете, Ионеско и Маркеса обладает не меньшим терапевтическим эффектом, чем автобиографические повествования. Одним из первых спектаклей театра был «Фауст» Гете (режиссер А. Асараф, 2008), разыгранный студийцами как трагедия ума без каких бы то ни было попыток адаптации. В 2014 году Ринненберг поставил собственную инсценировку по «Антигоне» Софокла, в центре которой был царь Креонт. Его именем и назывался спектакль. На роль Креонта был приглашен Ицхак Пекарь, легендарный актер-кукольник, в прошлом — выпускник ЛГИТМиКа. Студийцы исполняли роли младшего поколения царской семьи — Антигоны и ее жениха Гемона, сына Креонта. Через отношения этих троих была рассказана история войны, власти и человеческих чувств. Креонт—Пекарь был жертвой хода истории, вынуждающей царя на бесчеловечность, его дети — подростки — не способны были это понять. Содружество опытного актера со студийцами, их творческое равенство, тщательно оберегаемое режиссером спектакля, казалось, открывало новые возможности для развития проекта. «Креонт» с успехом шел на сцене «ХаМартефа» более трех лет. Его зрителями были не родители участников, но настоящая театральная публика, студенты и иерусалимские артисты разных поколений. Однако после 2019 года по финансовым причинам «ХаМартеф» прекратил свое существование.

«КОРЗИНА КУЛЬТУРЫ»

Так называется израильский педагогический проект, созданный в 1987 году по инициативе удивительной женщины Брурии Бекар, свернувшей горы для устройства этого независимого центра эстетического воспитания. Цель «Корзины культуры» — воспитание зрительской аудитории, обучение искусству быть зрителем. Модель, придуманная Бекар и существующая до сих пор, опирается на деятельность независимых экспертных советов. В области театра такой совет, составленный из теоретиков, практиков и педагогов театра, отсматривает ежемесячно до 40 спектаклей текущего репертуара, обсуждает их на регулярных встречах и рекомендует или не рекомендует для детско-юношеской аудитории. Каждый спектакль смотрят минимум три эксперта. Если мнения их расходятся или если их доводы звучат малоубедительно для остальных экспертов, на просмотр отправляется другая группа, и обсуждение проводится снова.

Основные категории, рассматриваемые в разговорах о спектакле, касаются его художественной выразительности и соответствия возрасту. Последнее, впрочем, менее актуально для спектаклей, рекомендуемых для подростков. Следуя концепциям Жана Пиаже, совет полагает, что в возрасте от 14 до 18 восприятие подростков уже мало отличается от восприятия взрослых и любые представления как репертуарного театра, так и альтернативной сцены могут быть рассмотрены и рекомендованы для просмотра. В обсуждении спектаклей для подростков критерии выразительности сценического языка, а также противодействие китчу и образовательные цели получают первейшее значение. Вначале совет стремился не затрагивать содержательную проблематику спектаклей, дабы не превращаться в цензуру. Только в случаях пропаганды насилия и ксенофобии такая проблематика обсуждалась, и спектакли, где появлялись такие тенденции, не включались в список, рекомендованный советом. Со временем решено было, что невозможно совсем отказаться от обсуждения содержания спектаклей, но определяющим стал разговор о смысловой составляющей художественной формы. Плюрализм мнений, один из главнейших принципов деятельности совета, поддерживается и тем, что в состав его входят эксперты разных возрастов и политических взглядов, представляющие разные культурные прослойки мультикультурного израильского общества, — люди левых и правых убеждений, религиозные и светские, арабы и евреи, выходцы из Франции, Латинской Америки, стран бывшего Советского Союза и т. п.

Деятельность экспертного совета важна, поскольку законом определено, что в течение года каждый ребенок и каждый подросток должен посмотреть три театральных представления. Билеты субсидируются министерством просвещения, школы получают на это специальные бюджеты. Театры борются за то, чтобы школьные учителя выбирали их спектакли для таких просмотров, используя временами популистские методы. Речь идет о немалых суммах, и здесь независимый голос экспертного совета особенно важен. За свою работу эксперты не получают никакого денежного вознаграждения.

Эстетическое воспитание учителей также входит в деятельность «Корзины культуры». Мнения учителей и совета не всегда совпадают. Не всем учителям нравятся спектакли, рекомендованные советом, и тогда начинается своего рода эстетический ликбез для школьных педагогов. Для учителей устраиваются семинары, просмотры и встречи с артистами. Со временем «Корзина культуры» стала издавать брошюры и для учителей, и для учеников, рассказывающие о том или ином театральном языке, режиссере, театре и драматурге. Сотрудники «Корзины культуры» (директор, председатель экспертного совета и два штатных референта) исходят из того, что понимание — это длительный процесс, к восприятию спектаклей надо готовить, для этого нужны аналитические разговоры и образовательные программы. Мнение экспертов не навязывается, его представляют и объясняют.

В этом экспертном совете я сама принимала участие на протяжении многих лет. Знаю его работу в деталях и могу свидетельствовать о том, что иногда его замечательные принципы перестают действовать. Однажды, нарушив устав, гарантирующий независимость совета, в его работу вмешался министр просвещения. Он потребовал отменить рекомендацию спектакля Арабского театра Хайфы, героем которого стал заключенный, осужденный за террористическую деятельность. Министр заявил, что спектакль оскорбляет память погибших людей. Экспертный совет с ним не согласился, сказав, что в спектакле нет оправдания терроризма, но есть размышление о хрупкости человеческого мира, что жанр тюремной драмы говорит о проблемах, от которых сегодня невозможно отгородиться, и подросткам важно знакомиться с этим. Стороны разошлись, не поняв друг друга. Министр настоял на своем, председатель экспертного совета вместе с группой экспертов ушли в отставку. Я была в числе покинувших совет. Спектакль продолжал свою жизнь без рекомендации совета.

Многие из моих коллег по экспертному совету продолжили свою работу в «Корзине культуры», сказав, что они не хотят оставлять эту деятельность, ибо она уникальна и нужна детям. Они продолжили смотреть спектакли, противодействовать китчу, поддерживать серьезные постановки, рекомендовать или не рекомендовать их для подростковой аудитории. Возможно, они были правы.

Октябрь 2023 г.

Комментарии (0)