Раздел #Театр_подросток объединяет на наших страницах разных театральных деятелей — режиссеров, драматургов, актеров, кураторов, продюсеров, педагогов, — которые взаимодействуют с сегодняшними тинейджерами. Мы заметили, что в последние годы подросток с его сложностями взросления, с целым комплексом психологических и социальных трудностей все чаще оказывается героем пьес и театральных спектаклей, растет число лабораторий и фестивалей, обращенных именно к тинейджерам, и решили, что это неслучайная и уже вполне оформившаяся тенденция, которую стоит отразить.

Сочиняя пьесы и спектакли для подростков, вступая с ними в честный и бескомпромиссный диалог, художники и театральные организаторы, кажется, имеют возможность хоть немного — но изменить будущее, повлиять на то, каким будет не только искусство, но и общество через несколько лет. В нынешнем мире полыхающих войн, катастрофической разобщенности и пугающего хаоса непосредственный контакт подростка и взрослого, соединение разных поколений под одной «крышей» театрального события представляется важной возможностью борьбы с расчеловечиванием. И расширяющееся поле театра для подростков — хороший знак, тенденция, вселяющая надежду.

Подросток — человек меняющийся, человек в бурной и сложной динамике — интересен и нужен театру как искусству, так было всегда. Переходный возраст провоцирует конфликтность, ему органически присущ драматизм. Но сейчас и проблемы взрослого можно показать через сложности, присущие подростку, настолько растерян, уязвим сегодняшний человек, испытывающий небывалое по силе воздействие окружающего жестокого, сорвавшегося со всех катушек мира. Подростку больно жить, но в нем есть витальность, сила для продолжения борьбы, и этим он тоже интересен драматическому искусству.

Собрать всех, кто занимается подростковым театром, оказалось делом невозможным, но с задачей масштабной и информативной подборки мы, кажется, справились, представив самые разные аспекты, творческие и организационные, которые характеризуют современный этап. Не случайно одни и те же имена и названия, а также названия фестивалей, лабораторий, драматургических конкурсов фигурируют в разных материалах (в портретах, интервью, обзорах): перекрестные ссылки формируют разветвленную систему сегодняшнего театра для подростков. Кроме того, нам важно было посмотреть не только на сцену, но и в зрительный зал, затронув тему зрительского восприятия и взаимовлияния театра и его публики, а также коснуться творчества самих подростков, их вовлечения в сферу театра в качестве создателей спектаклей и пьес.

Отношения #Театр_подросток выстраивают талантливые, честные и очень смелые люди. Им — слово.

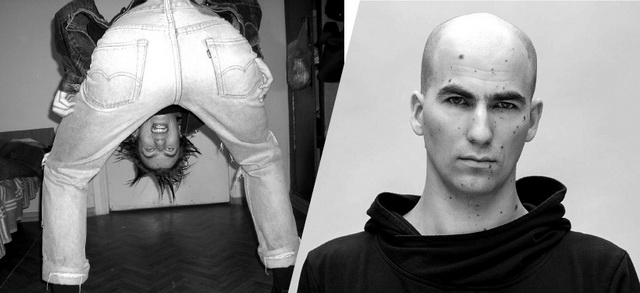

ДМИТРИЙ КРЕСТЬЯНКИН: «НУЖНА ЛЮТАЯ ЧЕСТНОСТЬ»

БЕСЕДУ ВЕДЕТ ЮЛИЯ КЛЕЙМАН

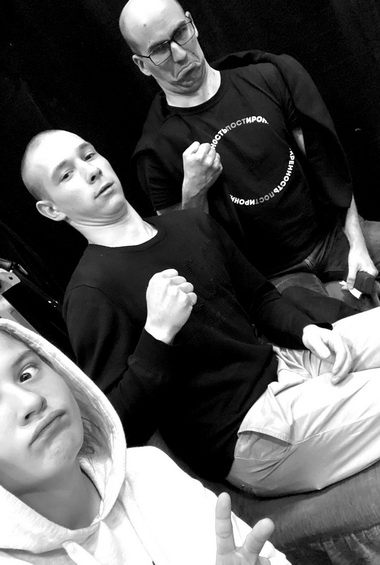

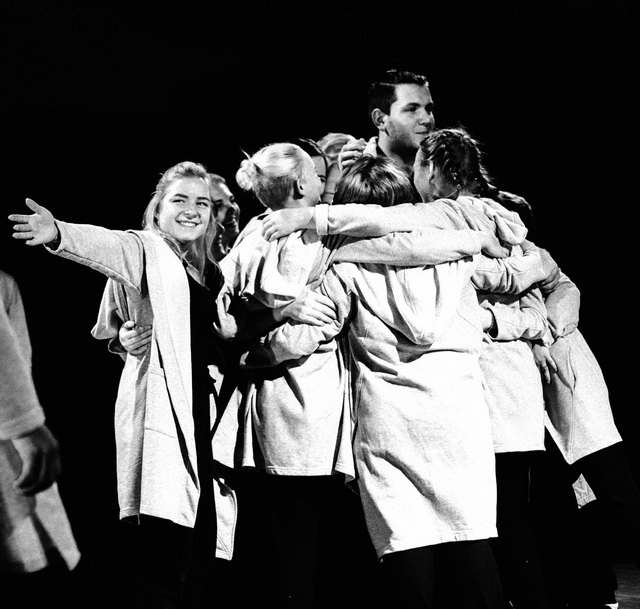

Полгода назад меня попросили провести обсуждение спектакля «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина. В тот раз «хит» Плохого театра игрался на Севкабеле — впрочем, как показало его участие в фестивале уличных театров в Архангельске, играться он в принципе может где угодно — был бы квадрат, окруженный зрителями, и колонка достаточной мощности, чтобы между эпизодами о дружбе Креста, Бороды, Скрипача, Лёсика и Босса зрители вскакивали танцевать под «Руки вверх!» и «Иванушек International». На обсуждении выяснилось, что в зале почти не было тех, кто пришел на спектакль впервые, — в основном в третий-четвертый раз. Примерно то же происходит и с «Красным фонарем» в Театральном музее, и с проектами Дмитрия в «Театральном доме». Он умеет создавать спектакли-матрешки (его выражение!): заворачивать сложное, болезненное содержание в манкую форму, где актерам есть что играть, а зрителей увлекают безудержная актерская энергия и музыкальные ритмы. Так, в «Крысолове» «Театрального дома» исповеди лишенных родителей подростков об одиночестве и неуверенности в себе облачены в форму стим-панк кабаре, в атмосферу зловещего карнавала.

Дмитрий Крестьянкин очень много преподает — и на курсе С. Д. Бызгу в Российском государственном институте сценических искусств, и в «Театральном доме» фонда «Подари мне крылья», и — кажется — по всей стране. «Мы не знаем о последствиях вещей, мы никогда не знаем, как та или иная вещь отзовется», — говорит он, а я думаю о петрозаводской детской театральной студии «Театрум», где за пару дней до нашего интервью посмотрела спектакль «В ожидании Светы Ивановой». В спектакле про буллинг сочетается игровое и документальное, подростки на каждом показе пробуют новую роль, а по залу гуляют записки, заставляющие видеть в этой истории новые и новые обертоны. Педагог студии Елена Политанская побывала на мастер-классе Крестьянкина в рамках фестиваля «Территория. Kids» и решила пойти навстречу своему страху: сочинить вместе с подростками док-спектакль, в основе которого лежал бы ее личный школь

ный опыт. Так что заразительность Диминого опыта поистине безгранична, и говорить с ним о его подростковых проектах (спойлер — моему собеседнику не нравится это разделение) можно бесконечно.

Юлия Клейман Дима, разговор Антона Алексеева с вами в «ПТЖ» был опубликован в 2019 году. Что изменилось с тех пор, а что осталось прежним?

Дмитрий Крестьянкин Это было до пандемии и других трагических событий. Сейчас кажется, это было какое-то светлое прекрасное детство. Если говорить именно про подростковые истории, то уже тогда был «Театральный дом» и он по-прежнему есть: это где мы работаем с детьми из детдомов и приютов.

В этом году в Театре Маяковского — в филиале на Сретенке — я курирую молодежную программу. Год разбит на блоки, и в каждом блоке будет микролаборатория. До декабря будет класс-акт, потом — форум-театр и перформанс. В молодежной программе участвуют и старшеклассники, которые придут по опен-коллу, и артисты Маяковки. Нет задачи в каждом блоке сделать показ, но, возможно, из этого что-то выйдет. Зачем это театру? Мы с Егором (Егор Перегудов — художественный руководитель Театра имени Маяковского. — Ю. К.) размышляли о том, что у Маяковки довольно классический зритель. И эти проекты — способ зайти во что-то новое, ведь подростки более открыты какому-то движу, у них нет устоявшихся канонических представлений о театре, с ними можно делать очень разные процессуальные вещи. Соответственно, и зритель на показах будет относиться к этим экспериментам спокойнее, потому что в них вовлечены подростки, которые что-то пробуют.

Клейман Все началось с того, что в Театре им. Маяковского вы выпустили спектакль «Поиск продолжается»?

Крестьянкин Да, и изначально это был проект для школ, поэтому он сделан минимальными средствами, с учетом школьного пространства. А потом он перекочевал на Малую сцену, но будет играться и в театре, и в школах: есть целый список школ, отправивших запрос на то, чтобы он был у них сыгран. Но дело даже не в том, что в школе и в театре он звучит по-разному, а в том, что в школе только подростки. В театр же приходят, как правило, подросток и взрослый, и лично для меня этот опыт более интересен, потому что потом есть повод для диалога. Спектакль состоит из двух частей. Первая — это три новеллы про то, как дети убегают из дома, или теряются, или их крадут. Во второй части приходит волонтер ЛизаАлерт и общается с подростками: говорит, как избежать похищения, как не потеряться и что делать, если это случилось. В общем, это такой полезный театр. В спектакле есть очень важные для меня слова о том, что мы теряемся не в тот момент, когда наш телефон перестает отвечать, а в тот момент, когда мы с людьми, которые рядом, перестаем слышать друг друга.

Клейман С одной стороны, вы выпустили спектакль, где подростков ждут в качестве зрителей, а с другой — разворачиваете программу, где они должны участвовать. Зачем театр зрителям-подросткам?

Крестьянкин На мой взгляд, нет никакого подросткового и не подросткового, молодежного и не молодежного. Есть просто театр, и он разный. Я знаю подростка, который к своим шестнадцати прочитал всего Достоевского, и он отлично воспримет «Братьев Карамазовых» в любой постановке. А я сейчас вернулся с фестиваля «Худсовет», где Гран-при взял спектакль «Шапку надень» екатеринбургского народного театра «Игра». Там выходят подростки со своими историями и разносят зал в тряпку — любой зал. Подростки воспринимают этот спектакль одним образом, а взрослые — другим. Возникает диалог, возникает живой театр, возникает чувство неподдельной сопричастности. Многие говорят: «Дети вышли на сцену, это такой прием, им сопереживаешь». Но не в этом же дело! Мне кажется, нужно поговорить со зрителями-подростками, которые скажут, что в них попадает.

Вообще для подростков трудно делать — если кто-то ставит себе именно такую задачу, и я, например, обычно советуюсь. В «Поиск продолжается» — герои-подростки, и мне было важно, какая музыка у них играет. Я советовался со знакомым подростком — что играет у него в ушах, если плохой день, идет дождь и он расстался с девушкой. Он сказал, что саундтрек из «Берсерка». Но уточняю только такие какие-то вещи.

Мы все время разделяем: «Вот буллинг в школе, давайте сделаем про буллинг в школе». А учителям и родителям тоже надо смотреть про буллинг в школе! «Поиск продолжается» я принципиально делал для широкой публики — внутри спектакля обозначены очень большие вопросы к родителям подростка. Было чудовищно, когда мы играли «Поиск продолжается» в актовом зале школы, где учителя собрали детей, забрали у них гаджеты и отошли назад поболтать и початиться в телефонах. Деление на «они» и «мы» — чудовищно, спектаклем нужно разрушать это деление. Любые деления: профессионалы—любители, взрослые—дети, учителя—ученики.

Клейман Разрушать иерархии?

Крестьянкин Да.

Клейман Мне кажется, пьесы про подростков двигают вперед драматургию, заставляя пристальнее вслушиваться в сегодняшнюю речь.

Крестьянкин Лаборатории типа класс-акта и дока дают какую-то жизнь. Но как будто важно не создать героя или язык подтянуть, а понять ситуацию. Мы в Тюмени играли «Квадрат» на подростков, им всем было меньше шестнадцати, они не могут помнить 1990-е. Я боялся, что спектакль не будет работать, потому что вход в него во многом осуществляется через ностальгические чувства — юппи, зукко, денди, а тут они ничего этого не знают. И вдруг он работает все равно на сто процентов. Подростки не знают, что такое юппи и зукко, но спектакль-то не про это, он про дружбу и взросление, про предательство, про любовь. Оказывается, что герои говорят абсолютно архаичным для них языком, но сама ситуация для них понятна, и она никуда не делась. Я сделал для себя открытие: дело не в словах, а в искусственности или подлинности темы, которая волнует. Так что можно поставить и «Ромео и Джульетту».

Клейман Ваш (совместно с Артемом Кисаковым) эпизод проекта «Актовый зал» со школьниками в рамках Фестиваля театра для подростков «В смысле?!» был про неактуальность концепта поколений.

Крестьянкин Да, они сразу сказали нам, что уже нет никакой жести: «Мы новое поколение, мы разговариваем с родителями, нам хорошо». «А как же уйти из дома?!» — «Зачем уходить из дома? Ты что, ненормальный?» Мы разбирались со стереотипами: те проблемы, которые были у меня, для нового поколения уже неактуальны. Началось все с музыки. Я говорю — скиньте музыку, которую вы слушаете. И они мне кидают ABBA, Modern Talking, Андрея Губина — я был в шоке. Один из старшеклассников хорошо сформулировал: «У нас есть опыт предыдущих поколений, мы его впитываем и получаем еще что-то. Для вас какая-то группа появилась, и она была только вашей. А у нас есть она и еще есть много чего». Умение ценить массив данных — это крутая мысль. Когда ты строишь не на отрицании предыдущего.

Клейман А вы сами какую бы музыку посоветовали послушать?

Крестьянкин Тульскую группу «The Bojarski» — панк-хардкор, «My Own Private Alaska» — это французы, там один орет, второй играет на пианино, а третий на ударных. «Moscow

Death Brigade» — они жесткий рэп-хардкор на английском играют, и они антифашистских взглядов — антифа хардкор. «Болт-69» — это красный панк-рок из Твери.

Клейман Но все же чем-то отличаются сегодняшние подростки?

Крестьянкин В каких-то частностях мы совсем разные. Мы думали, что поесть, а они думают про сложные вещи. Но молодой человек всегда хочет честности, любви, не терпит противодействия и борется с вечно противостоящими ему несправедливостями мира. Просто сейчас эта борьба происходит не физически, а он разговаривает с родителями. Это тоже борьба — перебороть себя, свою гордость. Предлагаемые обстоятельства изменились, а герои остались те же. Но, конечно, они абсолютно точно свободнее, они быстрее учатся. У меня в «Театральном доме» есть ребята 17–18 лет, у которых я очень многому учусь, они даже проводят психологические разборы. Они одновременно успевают много всего делать: кто-то общается с тобой, а потом ты видишь, что он одновременно успел сделать пост в ВК или ТГ о том, что он чувствует. И вообще соцсети и телефоны — это часть их самих, для них публичное и личное не разделены. Вот с этим мне лично сложно, но это тоже часть их культуры.

Клейман Чувствуете опасность?

Крестьянкин Да. Но я всегда был любителем субкультур — был панком, эмо. И для нас главным было испытать эмоции. У группы «Тараканы» есть песня «Анестезия» с такими словами: «Сделай мне больно, сделай смешно, сделай мне холодно, сделай тепло. Сделай так, чтобы я снова мог чувствовать что-нибудь». Было это опасно? Это было очень опасно: люди резали себе вены, прыгали с крыши, бегали наперегонки с поездом и делали все, чтобы ощутить максимальную порцию эмоций. Но это часть меня и часть того времени, в котором я рос. Так что и сегодня важно просто понять, как с этим взаимодействовать и как про это говорить с ребятами.

Клейман Вы неоднократно говорили о том, что подростковая безответственность в вас сохраняется.

Крестьянкин Да, я пока не вырос. Все время живешь и думаешь — вот сейчас я институт закончу и стану взрослым, потом думаешь — я женюсь, и взрослая жизнь меня накроет, потом думаешь — вот родится ребенок, и тогда-то… Но нет. Мне кажется, люди не взрослеют, они только начинают играть во взрослых.

Клейман Как режиссеру не окостенеть с годами?

Крестьянкин Работать с подростками, они же сбивают спесь сразу. Когда ты приходишь к студентам, они тебя все равно любят, они очень замотивированные. А когда ты приходишь в школу, им прикольно позаниматься, но они могут сказать: «Да мы не пойдем просто — сам играй. Не хотим тупо выглядеть». На том же проекте «Актовый зал» они нам дали прикурить! Я уезжал в Архангельск на выпуск спектакля, а с ними оставался Тема Кисаков, и был бунт — «А что это ты уехал?!», хотя мы изначально это проговаривали. Или вдруг они приходят и говорят: «Мы вообще не про это хотим сыграть, вы нас потащили не туда. Давай-ка сядем и разберемся». И мы встречались вечерами и по пунктам все проходили. За неделю до показа это был полностью переделанный текст. В обычном театре актеры, даже если им сильно не нравится то, что ты предлагаешь, они выйдут и будут делать. Они спустя год навернут спектакль, но в этот момент они будут его делать, потому что они получают зарплату и так принято. А у подростков нет такого.

Клейман Как тогда быть?

Крестьянкин Нужна лютая честность. На первом занятии я сказал им — я пришел сюда, чтобы не заржаветь. И я на 100 % получил то, что я хотел. Если ты мэтр, который годами ставит популярные спектакли, ты неизбежно привыкаешь к тому, что тебя любят, что ты молодец. Ты все равно мучаешься, создавая что-то новое, но у тебя есть подушка безопасности. Я бы предложил сделать театральный челлендж: режиссер Н, который возглавляет крупный российский театр, едет в казахский поселок, где его никто не знает. Вот там он точно создаст что-то новое. Меня раздражает, когда пишут: «Крестьянкин — это знак качества». Никакой не знак качества — я просто делаю разные вещи, и они могут по-разному работать или не работать и могут быть не для вас, а для других людей.

Клейман А действительно, для кого?

Крестьянкин Мне кажется, что надо вести разговор с теми, кто понимает по-другому, с теми, кто зрители телевизора. На спектакле «Ленин из Ревды» в «Балтийском доме» в одном зале оказываются зрители «Плохого театра», которые, грубо говоря, из подвала вышли сюда и впервые оказались в Балтдоме, и поклонники Татьяны Пилецкой. Спектакль для этого и сделан, чтобы они вместе голосовали, выходили к микрофону, Ленин — это предлог, это первый слой. А на самом деле важно, чтобы человек в вечернем платье поворачивал голову, видел какую-нибудь девчонку в пирсинге и с синими волосами и понимал, что они голосуют за одно или, наоборот, за разное. И тем ценнее, что зал почти всегда делится 50/50, причем не по возрасту. И Ленина сносят или не сносят тоже 50/50.

Клейман Как в спектакле «100 % Воронеж» Rimini Protokoll? Он как-то повлиял на вас?

Крестьянкин Все, что я видел, на меня как-то повлияло. Я его посмотрел, и он стал для меня открытием, поэтому я думаю, что да, конечно повлиял.

Клейман Вы ощущали на себе культурный разрыв?

Крестьянкин Да. Я когда приехал учиться в Питер из Тулы, у меня было ощущение, что все тут умные и начитанные, а я из провинции. Бродский в Петербурге — это общее место, а в Туле его вообще никто не знал и не знает. Моя однокурсница однажды сказала, что деревенское быдло не надо на сцену допускать. А это был я! Еще начиная с обучения, я стараюсь сократить эту дистанцию. «Квадрат» — спектакль с простейшим входом: любой человек с улицы сможет его воспринять. Но там есть и второй, и третий слои. Мне интересно делать такое — минимизировать разрыв. Нет опасности и несложно общаться с теми, кто литературно и интеллектуально подкован и говорит с тобой на одном языке. Сложность в том, чтобы сделать спектакль для людей, которые смотрят телевизор, чтобы он был им понятен, но при этом показал бы какую-то более широкую палитру.

После спектакля «Илиада» на обсуждении выступила девочка, которая сказала, что мы очерняем Россию, что надо говорить только про хорошее. Мы долго потом с ней беседовали и сошлись на том, что я люблю свою страну и она любит свою страну. Просто она хочет говорить про хорошее, выделяя плюсы, а я хочу говорить про проблемы, чтобы было видно, над чем работать, и получается, что мы в целом про одно. Мы начали общаться, и в итоге она в «Плохой лаборатории» сделала спектакль как продюсер.

Клейман Как вы все успеваете?

Крестьянкин Не успеваю. У моего отца было выражение «Отдых — это смена деятельности». Меня подгоняет опасность не успеть, особенно в нынешнее время — делаешь что-то, делаешь, а потом тебя — хоп! — и «закрывают». Вот мы сидим, говорим, а Женя Беркович сидит там, и я понимаю, что должен много-много всего сделать, сказать. Я не уверен, что все успеваю в должном качестве, но как будто важнее сделать даже плохо в «Плохом театре», чем не успеть сделать. Я в принципе привык так работать: не очень понимаю, как режиссер придумывает три года оперу. Я привык существовать в другом ритме.

Клейман Сколько обычно одновременно в репетициях проектов?

Крестьянкин Три-четыре. Но если брать еще социальные вещи — «Театральный дом», «Не зря» — они же тоже параллельно идут, — то штук пять-шесть проектов.

Клейман Что репетируете?

Крестьянкин В «Театральном доме» мы делаем спектакль по современной поэзии. Вот сейчас от Бориса Павловича несу ребятам показать карточки Льва Рубинштейна. В «Не зря» мы проводим лабораторию, будет три эскиза. Один будет делать в БДТ Лиза Дороничева, другой — Ваня Куркин, а третий — я. Для Театра Маяковского готовлю драматургический материал про 2007 год. Это год расцвета альтернативных субкультур, я хочу отразить свой опыт в спектакле-концерте. Будет в большей степени концерт, чем спектакль, чтобы мы могли слэмы устраивать прямо во время действия, чтобы его смотрели стоя и орали.

Клейман Сиквел «Квадрата»?

Крестьянкин Не хотелось бы, но, возможно, так получится. Принцип захода такой же: мне важно отразить там кусочек своего сознания. Еще в Камерном театре Малыщицкого придумали спектакль про подъезд. Я подумал, что бабушки у подъездов — это исчезающая культура, но она еще есть. И они как-то по-своему фиксируют реальность, преломляют ее иногда чудовищными способами, но очень интересно, и это тоже срез страны.

Клейман А как существуют спектакли «Театрального дома»? Они сохраняются в репертуаре?

Крестьянкин Там все работает органичным путем, я хотел бы, чтобы везде так было. В «Плохом театре» примерно так, и в «Не зря» так. Если ты чувствуешь, что этот спектакль не надо больше играть, то больше и не играешь. «Крысолов» еще будет играться, у него еще большой запал, а из «Одиссеи» мы выросли. Если есть в этом смысл, то он должен играться, а если нет запала и желания, то и не надо. «Крысолов», «Русские классики», «Шкаф, колдунья, лев и я» — в репертуаре.

Клейман Идут ли выпускники «Театрального дома» учиться на актерские факультеты?

Крестьянкин У ребят из «Шапку надень» на каждом обсуждении спрашивали — «а вы хотите быть актерами?», а они отвечали — «а зачем?», ведь у них уже есть театр, и тогда незачем идти учиться, можно просто работать кем-то и заниматься театром. Каждый выбирает, что ему ближе, какую систему координат он готов принять. У меня есть друг — в «Квадрате» это Борода, который самый умный, — он отличный переводчик-синхронист, преподает в институтах и при этом занимается в народном театре, играет спектакли. Ему нравится это совмещать, а вот пережить ад театрального института и потом искать работу по профессии — это ему неблизко. Другой пример — Сержук Андреев, который сейчас у нас играет Скрипача, у него вообще нет никакого образования, и мне это очень нравится. Есть в «Театральном доме» и несколько девочек, которые поступили в ГИТИС. Но занимаются у нас и культуролог, и ювелир — мы никого не выгоняем, можно играть до бесконечности. Но кто-то начинает работать, и ему уже неинтересно, или у кого-то по времени не получается, или кто-то женится, выходит замуж, уезжает в другой город. Есть Юля, которая родила и с ребенком ходит на занятия, есть Саша, который сходил в армию и вернулся. То есть можно оставаться подростком сколько хочешь, и ты сам определяешь для себя, когда хватит.

Клейман Все студийцы — из детских домов?

Крестьянкин У нас смешанная группа — детдомовские и семейные, примерно 60/40. Это основной принцип, чтобы было перемешано, — они делятся опытом, это очень важный процесс. Одна девочка из коррекционного интерната, но у нее есть родители, и однажды она сказала на обсуждении: «Я здесь для того, чтобы то тепло, которое мне дают мои родители, отдать тем, у кого его нет». Это был очень мощный момент.

Клейман Теперь в «Театральном доме» преподают и ваши бывшие студенты — выпускники курса С. Д. Бызгу. И они же вовлечены в другие социальные проекты. Как это произошло?

Крестьянкин Выпускник предыдущего курса Бызгу Игорь Остапенко сейчас в «Разговорах» Бори Павловича, участвует в «Бумажном театре» и параллельно со мной в «Театральном доме», то есть он целенаправленно в эту сферу нырнул. Еще есть парни, кому это интересно, — Максим Райчёнок и Костя Тимофеев. Даша Чехова в БДТ поступила работать и параллельно в «Не зря» у нас. Мне важно, чтобы в социальный, да и вообще в любой театр люди шли не от безысходности, а оттого, что хочется что-то поменять, что-то привнести. А иначе происходит как зачастую с педагогикой — не сложилось с актерской карьерой, пойду этюды делать со студентами. Это не ко всем относится, но такая практика существует, и она странноватая. Я люблю мастерскую Бызгу, в которой я преподаю, потому что там все практики. Это либо ставящий режиссер, либо играющий артист, либо и то и другое. Мы с Сергеем Дмитриевичем сходимся на том, что у него есть детская студия, он любит детей, у него есть потребность делиться новым, он жадный до новых штук.

Клейман В большинстве мастерских ничего не знают про социальный театр.

Крестьянкин В других мастерских не знают, ибо кто там расскажет об этом. Например, я узнал о театре АХЕ от Юлии Анатольевны Клейман (мы вместе смеемся. На курсе Ю. М. Красовского, где учился Дмитрий, я два года читала курс зарубежной литературы. Мне кажется, сидевший на первой парте Дима не пропустил ни одной лекции. — Ю. К.). Теперь я как педагог стараюсь дать всю палитру современного театра — и социальный в том числе. Ковидные времена были отличным временем для зум-лекций про разные виды театра, и я этим воспользовался. И на этом курсе я тоже, конечно, рассказываю про диджитал-театр, про социальный, инклюзивный, про док, про театр горожан, про перформансы. Я не понимаю, как можно иметь это сокровище впечатливших меня вещей и не отдать его еще кому-то: оно может не стать сокровищем для моего собеседника, но дать ему возможность его взять я должен. Предыдущих студентов я еще в «Квартиру» (проект «Квартира. Разговоры» Бориса Павловича. Дмитрий был участником проекта. — Ю. К.) водил, когда «Квартира» была.

Клейман Может ли социальный театр стать частью программы театрального института?

Крестьянкин Надо тогда разобраться с док-театром, которому сто лет в обед, но до сих пор его нигде нет, надо разобраться со свидетельским театром, с физическим театром. У нас есть наша «великая театральная школа» с этюдами и разбором по Товстоногову, что очень круто, но респект Фильштинскому, который позвал Борю Павловича позаниматься с магистрами. Вот так это и должно работать: есть мастер, и он каждый год приглашает пятерых-шестерых-десятерых ставящих режиссеров, которые делают разное — один лекции проводит, другой — тренинги, третий ставит спектакль. И тогда на выпуске у студентов есть опыт и комедии дель арте, и дока, и перформанса. Желание изолировать школу от страшных новых веяний и воздействий — желание странное. И Станиславский говорил, что система должна развиваться, вбирать в себя новое, а иначе в ней нет смысла, и, между прочим, ставил то, что на тот момент было новой драмой. Замкнутость должна быть разъята, но очень многие силы направлены на то, чтобы, наоборот, закрыться. Я бы дал человеку развиться в том, что ему интересно, а для этого ему надо вначале рассказать, что вообщебывает.

Клейман Зачастую выпускники института слепо воспроизводят модель, полученную в мастерской…

Крестьянкин Потому что нет другого опыта. Это как когда ты родитель, ты вдруг понимаешь, что это говоришь не ты, а твой отец, твоя мама или твой учитель. Как пресловутое «шапку надень!». Отлично, когда педагог готов нырнуть во что-то со своими студентами. В социальном театре ты делаешь спектакль, но не знаешь, что ты делаешь: вот я несу карточки Рубинштейна, но мы не знаем, как это будет работать.

Клейман В социальном театре нет страха провала, потому что нет работы на результат?

Крестьянкин Да. Есть поле, в котором ты что-то делаешь. Круто, если бы это было в отношении к профессии в принципе. Ты не идеален, ты должен провалиться! Ты по-любому провалишься. Ты не должен соответствовать своему педагогу. Потому что если ты соответствуешь, то ты его послушный ученик, но ты не становишься режиссером. Если посмотреть на режиссеров, которые «стрельнули» где-то, они вообще не похожи на своих педагогов.

Недавно я был в детской колонии под Архангельском. Я спросил ребят, что им интересно, и они попросили показать им спектакли. Я им показывал отрывки «Квадрата», «Ад» Кастеллуччи, Марину Абрамович. И они плакали — вот эти пацаны, которые вообще в театре не были никогда. Я ощутил силу настоящего, неподдельного искусства. Например, парень из поселка, из бедной семьи, который сел, потому что пьяным подрался или угнал мотоцикл у кого-нибудь. И вот такие пацаны смотрят с тобой Марину Абрамович и рыдают. И в этот момент ты понимаешь, что вот для чего всё: чтобы я этот видос на флешке привез в колонию и показал им. Если бы я жил в Архангельске, я бы туда устроился работать, потому что там две чудесные женщины сделали театральную студию, они ставят спектакли и даже вывозят этих пацанов на гастроли — на это время их выпускают. Там делают все, чтобы у молодых ребят была возможность социализироваться: оступился — ничего, если ты будешь молодец, мы сделаем все для того, чтобы у тебя все было нормально.

Клейман О чем мечтаете?

Крестьянкин Играть панк-рок в гараже. Но если серьезно говорить про сегодняшний день, то я бы хотел, чтобы многие люди, которые лишены дома, вернулись домой. Чтобы люди, которые несправедливо находятся в местах заключения, оттуда вышли, и я бы хотел, чтобы — я наивный в этом смысле — чтобы не было… По сравнению с тем, что творится, остальные мечты смешные.

Октябрь 2023 г.

Комментарии (0)