А МЫ О НИХ ЧТО-ТО ЗНАЕМ?

Время от времени в театральной среде возникает вопрос: «А кто такие юные зрители? И что мы знаем об их театральных потребностях и пристрастиях, о природе их восприятия?» И тогда многим начинает казаться, что никто этим никогда не занимался и никто об этом ничего не знает. В каком-то смысле так оно и есть, потому что научных исследований в этой области очень и очень мало. И в то же время это не совсем правда, потому что в России много театров, студий, клубов, где методики работы с детьми-зрителями постоянно развиваются и осмысляются. Жаль, что нет площадки для систематического обмена информацией, поэтому каждый из нас, практиков, может говорить о своем опыте. Он в достаточной мере субъективен, но, вероятно, полезен и интересен.

С конца XX века я много путешествовала по фестивалям, проводила обсуждения спектаклейс детьми и подростками и могла рассказать о том, как и что чувствуют и думают юные зрители, опираясь на опыт бесед об очень разных спектаклях. В последние годы в поездках я общаюсь почти исключительно с учителями (обсуждения с юными зрителями чаще проводят выпускники магистерских программ, где я преподаю), а мой опыт общения с детьми и подростками сосредоточен в московском Театре Роста в Царицыно. До недавнего времени этот театр был областным, и поэтому наша зрительская аудитория разнообразна. Это дети ближнего и дальнего Подмосковья, Южного округа Москвы, дети из центра города, с которыми мы встречаемся на выездных спектаклях в музеях и на иных культурных площадках, а также дети городов, где мы бываем на гастролях.

РАЗНЫЙ ОПЫТ — НЕ ПОМЕХА?

Мне кажется, со временем наш зритель становится все разнообразнее, даже если мы работаем в одном пространстве, на своей площадке в Царицыно. Сейчас нередко дети из одного класса, одного социокультурного пространства смотрят очень разные фильмы, слушают очень разную музыку. В какой-то момент это обескураживало, потому что было непонятно, на какой общий опыт можно опереться. Но потом пришло понимание, что основой для общения может быть именно то событие, которое мы сейчас вместе пережили в театре, — спектакль. Сквозь призму спектакля мы можем смотреть на свой прежний личный опыт. По моим наблюдениям, сегодняшние дети гораздо менее конфликтны в разговорах о жизненных кредо, чем дети рубежа веков. Те в большей степени были уверены, что правда только одна, спорили агрессивнее, слышали аргументы других хуже, болезненнее реагировали на высказывания оппонентов. Нынешние дети в большинстве готовы принять возможность другого опыта, другого мнения. И даже если они не слишком хорошо слушают друг друга, то и не проявляют такой агрессии к чужой позиции.

В Театре Роста работает Зрительский клуб. Каждый сезон мы с режиссером Николаем Дручеком и артистами делаем в рамках клуба читки, программы, спектакли, которые предполагают активное общение со зрителями. Например, один из наших проектов называется «Тайный страж». Это размышление о доме, о родовом гнезде, построенное на текстах В. Ф. Одоевского, А. М. Ремезова и А. С. Пушкина. Программа создана в жанре сторителлинга, и актер Павел Стонт ведет все повествование от собственного лица, вплетая в авторские тексты свои личные детские деревенские воспоминания. Нередко оказывается, что у детей, сидящих в зале, нет такого места, которое они ощущают как родовое гнездо, и нет никакого опыта деревенской жизни. И тогда завязываются споры о том, нужен ли им этот опыт и для чего им повесть Одоевского «Игоша», рассказ Ремезова «Плач домовых», стихотворение Пушкина «Домовому». Зрителям этого спектакля, как правило, 9–11 лет, и их высказывания спонтанны, эмоциональны, противоречивы. С одной стороны, они говорят: «Это не про нас. У нас совсем другая жизнь». С другой стороны, остро реагируют на трагические события в истории героев. Довольно быстро они обнаруживают противоречие между ощущением захваченности происходящим и убеждением, что им материал не близок. И тогда они начинают формулировать свои позиции по поводу того, нужен он им или нет. Кто-то считает, что нужен, потому что это спектакль о том, что «надо быть более внимательным в этом мире, замечать его знаки», потому что важно думать «про связь времен и поколений». А кто-то считает, что нет, потому что «мы уже никогда не сможем чувствовать, как те люди, которые зависели от природы», «нам нужно учиться новому». Но важно, что этот спор не приводит к конфронтации.

Спектакль «Тайный страж» достаточно уютный, располагает к домашнему миру и согласию, но был у нас и проект совсем иной остроты, активизировавший разные точки зрения, — «Память» по письмам людей, чье детство пришлось на послевоенные годы, опубликованным в сборнике «Детство 45–53: а завтра будет счастье». В письмах поднимаются непростые темы, касающиеся истории страны, в том числе отношение к пленным немцам, судьбы репрессированных народов и многое другое. Проект предполагает, что зрители могут из зала откликнуться на рассказанное со сцены своими семейными историями. И истории эти, конечно, очень разные. И носители историй разные. Иногда встают бабушки-прабабушки и говорят о том, что было с ними, иногда мамы и папы рассказывают о детстве своих родителей, иногда подростки передают семейные легенды. Конечно, наши актрисы, модерирующие разговор, ведут его очень бережно. И все равно меня неизбежно удивляет, что подростки 12–15 лет слушают друг друга терпеливо и доброжелательно. Например, обсуждая события письма Нины Вексман «Свой немец», одни согласны с маленькой Ниной, которая не способна увидеть страшного врага в худом, грязном человеке, тоскующем по своим детям и вырезающем для нее игрушки, другие — с позицией мамы, которая считает, что при других обстоятельствах пленный немец проявил бы себя иначе. Но при этом дети делают акцент не на конфликте мамы и дочери из-за пленного немца, а на понимании ситуации, в которой они находятся и которая их объединяет. В итоге подростки оказываются способными договориться до мысли, что нет одного правильного решения для различных людей и ситуаций, что самое важное — это чуткость близких друг к другу, к тому, что происходит с ними именно в данный момент.

КЛАССИКА ИЛИ ШОУ?

Каждому театру хочется понять, какие спектакли привлекают юных зрителей, что будет просто-напросто продаваться. Очевидно, что подростки в абсолютном большинстве сами спектакли не выбирают, это делают учителя и родители. У подростка есть теоретическая возможность согласиться или не согласиться с выбором взрослых. Есть бесконечно малое количество семей, где принято вместе ходить в театры, на выставки и концерты, обсуждать увиденное и вместе выбирать, куда сходить в следующий раз. И есть такие творческие детские коллективы и школьные классы, где происходит что-то подобное. С одной стороны, этих семей и групп так мало, что маркетинг и не должен брать их в расчет… Но, с другой стороны, наш опыт показывает, что именно эти семьи и группы создают устойчивую аудиторию, которая задает тон общения и восприятия. Говорить о репертуарных предпочтениях этой группы было бы крайне некорректно, потому что это публика любознательная и ее участники не мыслят условно-обобщенными категориями, а предпочитают отнестись к каждому художественному событию особенно.

Но, предположим, не об этих зрителях речь. Есть окошко кассы, и туда обращаются с конкретными запросами. И да, эти запросы ожидаемы. Учителя чаще всего хотят школьную классику. Их реальные цели прагматичны: «Книгу все равно не прочтут, а так хоть примерно содержание будут знать для экзамена». А родители, чаще следующие за предъявляемым детьми запросом, хотят мюзикл, шоу, феерию. Но гораздо интереснее, что происходит потом, когда зрители посмотрели спектакль и делятся с нами своими впечатлениями. Тут оказывается, что и классика не всегда скучна, и феерия не всегда в радость, и совсем неведомый текст, переданный в неожиданной художественной форме, может вызвать катарсис.

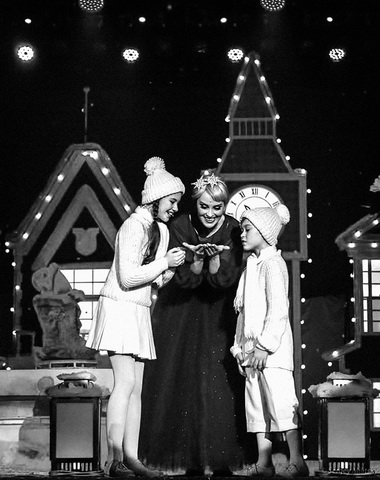

Конечно, ожидания и результат могут совпадать. Большая часть 9—10-летних зрителей, родители которых во что бы то ни стало хотят показать им музыкальный спектакль «Леди Cовершенство» (режиссер Михаил Борисов), выходят не только довольными и счастливыми, но и переполненными значительными для них мыслями и чувствами. Среди множества игр и вопросов нашего обсуждения мы спрашиваем: «Почему Мэри — леди совершенство?» И маленькие зрители отвечают, что совершенство ее не только в волшебной природе, но в том, что она умеет быть чуткой и внимательной к каждому, что она помогает создать такую атмосферу, в которой все хотят сделать что-то правильное и хорошее.

Но бывают со спектаклями-феериями и совсем иные повороты. Есть музыкальная сказка (не буду ее называть), на которую и учителя, и родители младших школьников особенно стремятся попасть. Там много музыки, танцев, очень яркие костюмы. Но обсуждения этого спектакля показывают, что усталость — основной эффект от посещения. Мы говорим детям: «Вспомните, пожалуйста, музыку, которая звучит в этом спектакле, и прислушайтесь к своему телу — какие движения хочется сделать?» Вы думаете, они начинают танцевать? Нет! Большинство детей затыкает уши руками. Слишком громко! Мы даем серии заданий, которые должны выявить, за какими персонажами дети следили. Они рисуют самых запомнившихся героев, показывают в живых картинах самые смешные и самые тревожные сцены, ходят походками тех персонажей, с которыми хотели бы подружиться. И что же? В откликах не появляется НИ ОДИН из главных героев этого спектакля. Абсолютными чемпионами неизменно оказываются два персонажа массовки. Почему? Понятно, чем они заняты и чего хотят: они играют в догонялки, и за кого-то из них можно поболеть. Все остальное оказывается настолько избыточным, что дети просто закрываются от восприятия. Иными словами, стремление к праздничности, красочности, динамичности должно быть уравновешено внятностью взаимоотношений героев, ясностью сквозного действия, паузами для размышлений, пространством для сопереживания.

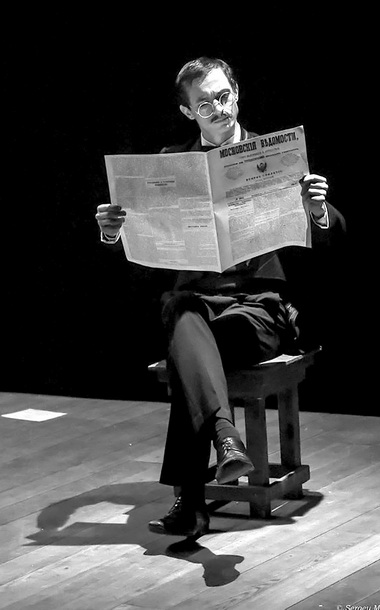

На спектакли по русской классике школьников, как правило, водят классами, и это редко бывает их собственным выбором. Приходя в театр, дети нередко демонстрируют свое негативное отношение к совершаемому по отношению к ним культурному насилию. Но есть спектакли, которые завораживают практически всех и всегда, потому что в них отчетливо звучат темы, которые живы и актуальны для сидящих в зале. Герои XIX века в этом случае оказываются долгожданными и необходимыми собеседниками. Так, например, всегда бывает со спектаклем Алексея Доронина «Печорин». Старших подростков восхищает в нем лаконизм сценического решения, в котором каждая деталь становится видимой и значительной. Они начинают видеть смысловые мизансцены и понимать, как пространство, позы и жесты определяют трактовку, осознавать, как строится партитура общения со зрителем, и глубоко лично воспринимают размышления, которые через героя предлагает им разделить актер.

Дети замечают, что сегодня печоринские черты очень заметны в среде их поколения: апатия, неверие в смыслы, пренебрежение к чужим чувствам. И через трагедию романтического героя к ним приходит ясное и острое осознание ценности каждого мгновения собственной жизни, о чем они говорят просто и без всякого стеснения. И как итог всего, что было пережито на спектакле, рождается самое главное — открытие, что классика — неплохой собеседник.

Восприятие спектакля зависит не только от того, что показывают, но и от того, где и как сформирован зал. Спектакль-сторителлинг Николая Дручека «Пушкин. Повести Белкина» часто выезжает на самые разные и не всегда приспособленные площадки. И вот библиотека в подмосковном военном городке, уютный камерный зал, подростки 11–14 лет, которые привыкли, что сюда из Москвы приезжают необычные камерные авторские театры. Когда обсуждается «Станционный смотритель», кто-то из детей предполагает, что Самсон Вырин простил бы дочь, плачущую на его могиле. Кто-то считает, что нет, потому что он пил, а значит, озлобился. Но некоторые замечают, что сам Самсон вел себя в этой истории не по-взрослому: жил за счет Дуниного обаяния, а о ее счастье не думал. А кто-то подмечает, что иллюстрации библейской истории, подписанные Дуниной рукой, наводят нас на мысль о том, что без ошибок, боли и ее осмысления нет роста человеческой души.

Актеры открывают рот, потому что они сами думали об этом, но даже не формулировали так вслух!

Но вот мы едем в дорогую и престижную частную школу, где зрительный зал оформлен как в детском садике. И в зале сидят пятые и седьмые классы. Семиклассники сразу напрягаются, потому что для них объединение с пятиклашками обидно: они чувствуют себя совсем взрослыми, и вдруг их приравняли к какой-то мелюзге. Пятиклашки, напротив, в праздничном настроении: вместо уроков спектакль, да еще и вместе со старшими. И дальше события развиваются лавинообразно. Младшие, которые, похоже, вообще никогда не были в театре, включаются в спектакль полностью. Они не только страстно отвечают на вопросы, обращенные к ним между новеллами, но и общаются с героями во время действия. Кричат Дуне: «Не ходи с ним, он тебя обманет!», а Лизоньке, наоборот: «Не ломайся, все равно пойдешь с ним на свидание, посмотри, какой он красавчик!» А семиклашки в такой обстановке чувствуют себя глубоко оскорбленными и потихоньку утекают из зала. В финале пятиклашки бросаются на сцену обниматься с артистами. Вот для этих маленьких детей, которые даже не заметили демонстрации старших, сегодня случился ТЕАТР и ПУШКИН.

Классика или шоу? Да никакой разницы, кажется, нет. Вопрос в том, насколько оправдан выбор конкретного материала, насколько сквозь него просвечивают те вопросы, которые волнуют любого подростка в любое время или современного подростка сейчас. И, безусловно, очень важно, как осуществлена постановка. Подростку важно удивиться самому себе, увидеть себя сквозь призму спектакля по-новому, а для этого необходимы точки замедления, возможность пристального вглядывания, подробного диалога со спектаклем.

ЖЕСТЬ ИЛИ НЕЖНОСТЬ?

Стремление к тому, чтобы детские и подростковые спектакли были дидактическими, воспитательными, просветительскими, гладкими и благостными, похоже, неистребимо. И на волне сопротивления этой сахарно-сиропной традиции многие современные режиссеры стремятся сделать все спектакли, обращенные к юным, жесткими, беспредельно откровенными, интеллектуальными, вызывающими. С одним очень хорошим актером и режиссером, много работающим для подростков, мы вели нескончаемую переписку на эту тему. Он доказывал, что все подростки живут только на оголенном нерве и только в экстремально дискомфортной ситуации, воспринимают мир только трагически и ставить для них нужно только жесткие, остросоциальные спектакли. Я настаивала на том, что подростки разные, более того, не равны сами себе в каждый следующий момент времени. Им важно разное. И, в том числе, нежные, акварельные спектакли, которые поэтизируют будничную жизнь, повседневные дружеские и семейные отношения, дают чувство значимости самых обычных вещей.

Острые темы, безусловно, волнуют детей. И спектакли, посвященные жизни и смерти, травле, насилию, инвалидности и прочее, конечно, нужны. Мы в зрительском клубе делали читки «Всем, кого касается» Даны Сидерос, «Ларс Лол» Ибен Акерлие, и зрительские реакции неизменно были благодарными. Но самое интересное, что эти постановки почти всегда оказываются открытием и откровением для взрослых: учителей и родителей. Именно они сначала отчаянно сопротивляются посещению таких спектаклей, а потом бесконечно эмоционально делятся положительными впечатлениями.

Например, в нашем репертуаре есть спектакль-сторителлинг «Толстой: Детство — Отрочество — Юность». Он посвящен прежде всего исследованию отношения к смерти. Разговоры с залом о переживаниях и размышлениях Николеньки являются неотъемлемой частью спектакля, и дети активно включаются в процесс. Спорят о том, хорошо было бы, если б смерти не было совсем, или нет. Большая часть полагает, что было бы не очень здорово: люди уставали бы жить, им было бы неинтересно, смолоду они бы не стремились жить содержательно, было бы перенаселение. Но есть и те, кто считает, что это безграничная возможность творчества. Взрослые ведут себя иначе. Часто первые слова, которые они произносят, — о том, что им в детстве не с кем было о таком поговорить. Мамы и папы рассказывают, как впервые задумывались об этой теме в детстве, как впервые встречались со смертью, как не могли поделиться своими переживаниями. И часто, как и после нескольких других наших программ, дети и родители сидят в обнимку и так и уходят из театра.

Видимо, в поколении 30—40-летних сравнительно большее количество родителей, которые стремятся создать для своих детей в семье пространство безопасности и взаимной поддержки. Но это не исключает особенностей подростничества, когда вчера понятные и знакомые дети становятся вдруг совсем непонятными и будто бы незнакомыми. И когда подросток сам вдруг чувствует, что сегодня с ним произошло что-то настолько новое, что он не знает, как этим можно поделиться с родителями. Эти переживания не обладают накалом трагедии, но они повсеместны и очень глубоки. И мы не раз убеждались, что спектакли и читки, фиксирующие именно этот феномен подросткового знакомства с собой, миром и семьей как будто бы заново, захватывают самых разных зрителей.

Во время читки «Большой маленькой девочки» М. Бершадской у нас было задание, где детям и родителям предлагалось вместе нарисовать «Находчивое дерево». Это дерево, на которое семья после переезда вешает все потерявшиеся, внезапно нашедшиеся неизвестно чьи вещи. Рисовать нужно было обнявшись таким образом, чтобы у ребенка была свободной и рабочей правая рука (левая обнимает родителя), а у взрослого, соответственно, наоборот, рабочей рукой становилась левая (правая обнимала ребенка). Во время читки «Лета Господня» И. Шмелева среди множества творческих игр и заданий нужно было сделать вместе со своими родителями куколку-кувадку для новорожденной Катеньки. Потом все эти куколкинанизывались на одну гирлянду и вешались на шею актеру, исполнявшему роль папы. Во время читки рассказов из книги А. Жвалевского и Е. Пастернак «Типа смотри короче» группы родителей отдельно и детей отдельно рисовали варианты развития судьбы одной из героинь и потом сравнивали варианты. И неизменно после этого как дети, так и родители говорили, что моменты творческого диалога друг с другом были самыми запоминающимися мгновениями, сквозь которые особенно ярко высвечивалась как история персонажей, так и собственная семейная история. В эти моменты разрешалось что-то важное, что зрело внутри и не находило выхода. Дети и родители ощущали особую близость, и чаще всего она немедленно выражалась в тактильном контакте: члены семьи прижимались друг к другу, даже если в зале сидели старшие подростки.

Спектакль по прозе Нины Дашевской у нас созревал долго. Было целых три варианта. И каждый раз ее уютная, теплая, почти бесконфликтная проза воспринималась подростками горячо и благодарно. Все вспоминали похожие ситуации из собственной жизни, истории ссор и примирений с друзьями, как терялись младшие братья и сестры и т. п. И вместе с этими простыми переживаниями зрители приходят к очень глубоким мыслям. Например, о том, что мы чаще всего злимся на близких, когда видим в них черты, которые пугают нас в самих себе, и что каждый человек имеет право на страх, слабость и прощение.

ЗА ЧЕТВЕРТОЙ СТЕНОЙ ИЛИ СООБЩА?

Важнейшая тема, о которой стоит говорить, когда мы хотим разобраться в особенностях восприятия современного подросткового и маленького зрителя, — возможность непосредственного соучастия в происходящем.

Разрушение четвертой стены и тесный контакт со зрителями — всегда большой риск. Тут множество опасностей. Самая большая — впасть в фальшивый аниматорский или менторский тон: начать развлекать или поучать. Вторая огромная опасность — уйти в пространство реальной бытовой жизни и потерять художественный образ. Третья опасность — потерять управление залом, разрушить целостность происходящего. В нашем театре, разумеется, не все артисты готовы работать в программах зрительского клуба именно по этим причинам. Но тех, кто попробовал и уже не может от этого отказаться, очень много, больше 20 человек.

А что же думают о таком способе взаимодействия наши зрители, которые привыкли к огромному информационному потоку, к мельканию кадров, к формату тик-тока и короткого месседжа? Они удивляются. Для большинства из них встреча с подобным форматом — первая. А дальше они начинают исследовать этот формат и себя в нем. Радуются, что можно найти внутри себя звук — камертон или лейтмотив сцены и героя. Удивляются, что спектакль может пробуждать в них понимание самих себя и что об этом можно говорить вслух.

В современном мире появилось такое удивительное понятие, как «культура участия». Не будем вдаваться в научные объяснения. Договоримся просто, что это новая культура взаимоотношений творца и зрителя, которая позволяет творцу быть открытым к зрительскому творческому соучастию, а зрителю быть активным и легальным сотворцом художника. И этот формат «культуры соучастия» оказался невероятно актуальным для детей и подростков, потому что в жизни у них очень мало места для личного творческого высказывания, для свободного общения с ровесниками и взрослыми, где не нужно соревноваться в достигаторстве, а можно быть самим собой, причем не на бытовом уровне, а в контексте творчества.

Возможность творческого участия и очень часто желание разделить творчество и переживание со своей семьей — вот то новое, что я наблюдаю у наших зрителей. После спектакля «Лето Господне» мы предлагаем всем детям, которые участвовали в играх во время спектакля (а это, как правило, все дети из зала на 70 мест), сесть рядом с теми героями, которые показались им самыми близкими, для финальной «семейной» фотографии. Дети удивительным образом выбирают всех персонажей: от главного героя Ванечки до странной и пугающей юродивой тетки Пелагеи. Отец, Горкин, Маша — все оказываются окружены детьми. И когда фотография сделана, а спектакль заканчивается, зрители говорят об одном и том же: им важно быть частью большой, теплой, принимающей семьи, в которой есть устои, традиции, ощущение прочности и цельности. Они не задумывались об этом прежде, но остро ощутили это во время спектакля.

Так же как мало пространства, где дети могут предъявить себя и стать участниками ценностного творческого процесса, сравнительно немного мест, где дети и родители могут почувствовать себя общностью, могут вместе включиться в небытовую содержательную деятельность, разделить мысли и переживания. Мало мест, где они могут глубоко почувствовать и осознать свою близость, разглядеть друг в друге что-то такое, чего прежде не видели. Именно театр может подарить им этот опыт.

Октябрь 2023 г.

Комментарии (0)