Ю. Поспелова. «9 ряд. 10, 11 место».

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Денис Азаров, художник Николай Симонов

А. Стадников. «Занавес».

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Юрий Квятковский, художник Анна Гребенникова

Московский Художественный театр широко отмечает свой не самый круглый юбилей — в октябре ему исполнилось 125 лет. В программе не только многочисленные интервью и телепередачи, презентация увесистого альбома знаковых постановок, дизайн проездной карты «Тройка» и поезда метро, инсталляция в Камергерском переулке, украшение космической ракеты символической чайкой, но и вошедшие в репертуар спектакли, рассказывающие об этом театре — о его прошлом и настоящем.

В торжественный день юбилея, 26 октября, зрителям показали трехчасовую мелодраму Юлии Поспеловой «9 ряд. 10, 11 место» в постановке Дениса Азарова. На основной сцене МХТ — основная сцена МХТ, вид из-за кулис. Небольшая сцена с парой плоских деревянных конструкций, изображающих, судя по всему, деревья, несколько рядов партера и подробная проекция зала (сценография Николая Симонова).

В этом зеркальном пространстве опереточный чудак Станиславский испытывает на Кнебель элементы «системы», актриса истязает режиссера поиском интонации в финальном монологе, а тот выдает остроумный стендап о том, как часто сотрудники театра остаются совершенно безразличны к творческому процессу. Самоироничный художественный руководитель Константин Хабенский в образе опытного монтировщика аппетитно ест шаурму огромного раз-мера, Михаил Пореченков в крошечной роли Немировича-Данченко запинается, читая панегирик во славу Сталина (титр лаконично напоминает: речь так и не была произнесена). Чета пожилых зрителей вспоминает молодость, когда они были счастливы вместе, но — не случилось, потому что Она слишком поздно обнаружила написанные в программке «Трех сестер» нежные слова любви (безупречный дуэт Натальи Теняковой и Станислава Любшина). У строгой сотрудницы службы зала от старости умирает кошка, но и ее за хвост притянули к театру. Оказывается, звали ее Книппер-Чехова, а теперь кроме работы у капельдинерки ничего стоящего в жизни не осталось.

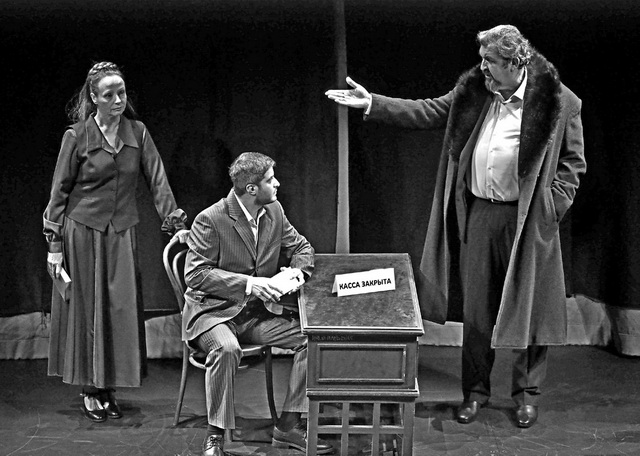

П. Чинарев (Константин Станиславский), С. Колпакова (Мария Кнебель). «9 ряд. 10, 11 место». Фото В. Луповского

Эпизоды короткие, персонажей много, хронология нелинейная — все бегут, летят, скачут и ни с того ни с сего исполняют хореографические этюды (хореограф Анна Закусова). Жизнь проходит суетливо, спотыкаясь, запутываясь, но не прерываясь ни на секунду.

Линии зрителей и сотрудников театра тянутся параллельно, не очень друг на друга влияя, — граница рампы разделяет их. Пересекают ее очень редко — ловкий курьер шаурмы делится с режиссером секретом успеха, а высокодуховная кассирша отказывается продавать последнюю пару билетов слишком сытому, по ее нескромному мнению, господину (а ведь Игорь Золотовицкий включил свое сладостное обаяние…). Учитывая, что билеты давно можно купить через интернет, сцена с этой защитницей традиционных театральных ценностей нужна именно для напоминания, зачем люди на самом деле должны приходить в храм искусства. Это несколько странно, учитывая, что МХТ не забывает выпускать спектакли развлекательные, для присутствия на которых, кажется, обладать большой «духовной жаждой», так упорно требуемой кассиршей, совершенно необязательно.

Это трепетное, почти ритуальное отношение к театру существует по обе стороны занавеса. У зрителей, например, есть свои традиции, когда и с кем ходить на спектакли, или особенные, именно для них значимые места в зале. Отсюда же, надо полагать, и название юбилейного спектакля: кресла Станиславского и Немировича-Данченко находятся на ряд ближе к сцене. Символическое сближение основателей и современных зрителей.

Исторический контекст тоже почти не вторгается в действие — дважды появляется над сценой огромный портрет Сталина (но под грохот речей зрители решают сугубо личные проблемы), да отправляют куда-то в гулаговские бараки безымянного зрителя, который оттуда уговаривает свою возлюбленную продолжать ходить в театр. В текстах персонажей тоже почти нет никаких имен, названий, дат — это не настоящие воспоминания, а максимально абстрактные разговоры, в которых реальный зритель может узнать себя и, через это присвоение, испытать законное удовольствие быть частью истории МХТ. Хотя об истории-то этого театра он из постановки почти ничего не узнает.

Этот спектакль будто создан из отрывков и обрезков других, очень разных постановок, в которых и актеры (сообразно жанрам и уровню таланта) играют, кто — глубоко психологизируя, кто — заостряя характеры до шаржей, что время от времени создает неприятную неразбериху. Однако, по воле или вне желания создателей, получается портрет современного МХТ. Двигаясь, казалось, кто куда, все вдруг соединяются в точке успешной премьеры «Трех сестер». Но точка эта сразу рассыпается в многоточие, потому что, как бы долго ни расходилась счастливая публика, — зрительный зал опустеет, сцену разберут и завтра все начнется заново. И так — уже 125 лет.

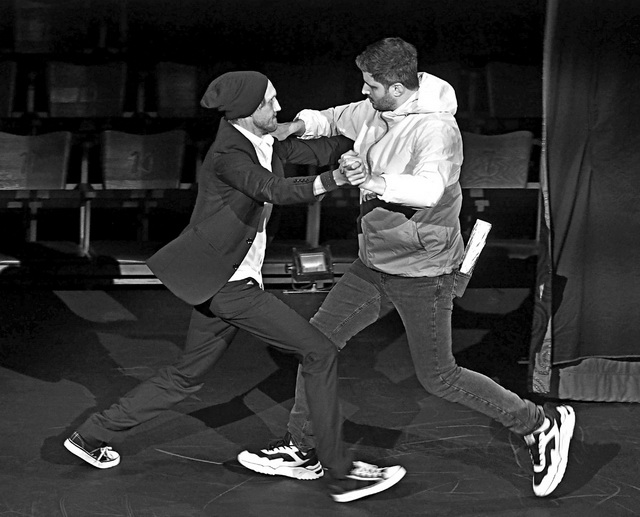

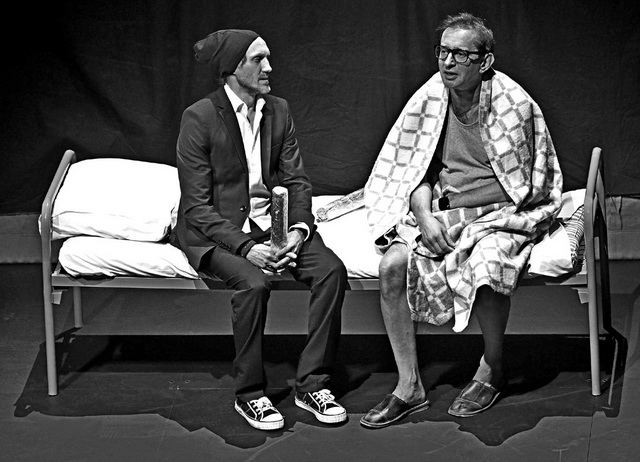

На малой сцене — «Занавес», премьера Юрия Квятковского по пьесе Андрея Стадникова. Спектакль разделен на три части и драматургически и сценографически: над почти пустой сценой повешен большой длинный экран для крупных планов в прямом эфире и записей рабочей обстановки цехов, а по бокам расположен крошечный музыкальный ансамбль (художница — Анна Гребенникова, видеохудожник — Александр Плахин, операторы — студенты Школы-студии МХАТ).

За гримировальными столиками сидят актрисы (Дарья Юрская, Ольга Воронина, Мария Сокова и Мария Сокольская), иронично, но влюбленно говорят о профессии — у всех разный бэкграунд, разный путь в МХТ, разный опыт. Вторая часть — классический вербатим, где десять исполнительниц по очереди представляют сотрудниц театра. Надо сказать, делают они это с большим тактом и даже с нежностью, хотя, конечно, по законам жанра самая интересная особенность подчеркивается и выделяется ярче, чем «в реальной жизни». На экране героинь титруют — имя, с какого года служит в МХТ, должность. Почему выбраны только женщины, не совсем понятно, потому как ничего специфически «женского» в их рассказах нет, хотя и претензий этот прием не вызывает.

От того, как чисто будут выстираны рубашки, кажется, мало что зависит, но крошечное пятно, замеченное актером, может сбить ему настрой, испортить роль. И наоборот: и хамство режиссера может так огорчить звукооператорку, что она случайно забудет включить кому-то микрофон. Банальность: жизнь складывается из мелочей, но театр, где жизнь эта редуцирована до пары часов, действительно состоит из тщательно отобранных деталей, и любая упавшая костяшка может сделать всю конструкцию шаткой.

Монологи искренние, смешные и трогательные, неожиданно грустные и даже философские. Кто-то откровенно признается, что иногда работа бывает невыносимой, кто-то благодарит случай за возможность быть здесь. Истории непохожи друг на друга, но, несмотря на очевидную — специально драматургически акцентированную — пестроту характеров, темпераментов, судеб, они все, даже по разные стороны занавеса, — заодно.

Ощущение этого единства разбивается в третьей части, когда тема разговора выходит за пределы театра. В своеобразной и мучительно затянутой опере Николая Попова актрисы воспроизводят мизансцены известных мхатовских постановок разных лет: сначала на экране возникает реальная фотография, затем она изменяется и вместо лиц исторических появляются современные. Странный эффект смешения, наложения времен, хотя ни сюжетно, ни (по крайней мере очевидно) настроенчески кадры и исполняемые тексты не связаны. Поют о том, как танки шли к Белому дому, как работал первый в Москве «МакДональдс», как узнали о 9/11 и Беслане… Выяснится, что мнения о распаде СССР, о других значимых событиях — полярные. В театре все вместе, вне театра — врозь.

Тема театрального закулисья, этой невидимой стороны Луны, подводной части айсберга, очень притягательна для зрителя — как манит вообще все, что обычно скрыто от глаз. Неправильно думать, что все сотрудники мечтают рассказывать о себе (в спектакле есть совсем короткий — и потому очень смешной — эпизод отказа от интервью) и тем более выходить на сцену. Так что возможность знакомства действительно редкая — особенно когда речь идет о таком впечатляюще огромном театре, как Московский Художественный.

Драматург Стадников разглядел в типическом — индивидуальное, а в индивидуальном — типическое. Уникальность каждого конкретного человека здесь не тонет в грандиозной Идее Искусства, а, наоборот, придает смысл существованию театра. Отношение к актерам, особенно старшего поколения, у сотрудников уважительное, но не более того. Знаменитости — не полубоги. В тексте нет слов и о высокой миссии, о том, что спектакли спасают, лечат, наставляют на путь истинный, — только однажды в замечательном монологе Ольги Ворониной возникает горькая нота разочарования: вроде бы все правильно понявшие зрители, крепко запомнившие «больше никогда», тотчас, выходя из зала, все забывают. Хочется верить, что сценическое искусство хоть чуть-чуть оздоравливает общество, но сегодня эта надежда выглядит уже нелепо.

Сейчас взгляд театра прикован к себе. И не только в МХТ. Этот жанр, через новые и старые, хорошие и слабые тексты, приобрел огромную популярность за последние пару лет. В самом Московском Художественном в рамках цикла «Круг чтения» играют «Мое имя вам ничего не скажет…» — инсценировку Марины Брусникиной писем зрителей разных поколений. Рядом, в других московских театрах: «Здесь дом стоял» по пьесе того же Стадникова в РАМТе, «Шалом 48–23» в Театре «Шалом», «Багровый остров» в Театре им. Пушкина и в «Эрмитаже», «Адриана Лекуврер» в Большом…

Но бесконечно рассматривать свои морщины и шрамы невозможно, даже если это почтенное лицо дорогого юбиляра. Рано или поздно театру придется себя перепридумывать, переизобретать, искать новые цели существования. Увидеть в своем отражении еще кого-то, стоящего рядом и, может быть, отвернуться, наконец, от зеркала, посмотреть по сторонам — и начать честно и смело говорить со зрителем не о своем, а о нашем общем мире.

Ноябрь 2023 г.

Комментарии (0)